Путем метода, названного "шоковой терапией", с начала 1992 года были осуществлены крутые меры по превращению плановой экономики в рыночную. Цены сразу же были освобождены от государственного контроля и объявлены свободными (либерализация цен), за этим последовало открытие границ для вывоза и ввоза товаров (либерализация внешнеэкономической деятельности). Одновременно с этим началось самое главное – приватизация государственной собственности. Это был действительно шок. Еще в период горбачевского правления был снят контроль над фондом заработной платы, и она стала расти ускоренными темпами независимо от производительности труда, в пределах которой происходил ее рост в прошлом. В результате еще больше возрос товарный дефицит, который на протяжении всего предыдущего периода был главным порочным спутником советской экономики. Но если раньше это создавало длинные очереди у дверей магазинов, то с распространением слухов о предстоящем повышении цен полки магазинов стали опустошаться. Ответом на это стало свободное ценообразование (либерализация цен), от чего цены товаров стали расти не по дням, а по часам. Инфляция сразу взяла крутой вираж. Начало реформ отмечено тем, что в первые месяцы ее темп достигал уровня 1500 %. Правда, впоследствии ее темп снизился, но все годы вплоть до нынешнего кризиса она оставалась двухзначной. Рост инфляции в мгновение ока смыл многолетние сбережения населения, а рост зарплаты стал значительно отставать от темпа роста инфляции.

В обстановке вызванной этим неразберихи была начата приватизация государственной собственности, заслуженно названная "обвальной". Ее единственной правовой базой были указы президента, которые он издавал один за другим. Но даже эти указы каждый выполнял кто как хотел. Самовольный захват предприятий в сговоре с местной администрацией, перестрелки захватчиков и убийства конкурентов стали обычным делом. По всей гигантской России волна за волной покатилась приватизация собственности, сопровождавшаяся массовой криминализацией общества. Здесь нет возможности воспроизвести подробности этой сверхпанамы. Опубликованное в 2004 году официальное расследование "Отчет Счетной палаты Российской Федерации" (The Accounting Chamber of Russian Federation) изобилует фактами и материалом, свидетельствующим о невиданных масштабах криминальности российской приватизации.

Из этого богатого материала сошлемся лишь на один приводимый там факт, проливающий свет на то, что тогда происходило. Вскоре после начала приватизации обнаружилось, что доходы в бюджет стали поступать в таком объеме, что государство уже не могло выполнять свои обязательства, несмотря на то, что в его собственности еще оставалось немало предприятий с большими активами. Тогда для новой волны захвата собственности был придуман очередной ловкий ход. Были объявлены так называемые "залоговые аукционы", по которым под залог акций оставшихся еще у государства предприятий ему был предоставлен кредит от отобранных правившей верхушкой коммерческих банков, которые сами возникли путем пиратского захвата криминалом счетов и средств государственных институтов. Афера состояла в том, что такие образованные из украденных средств банки выдали кредит теми же деньгами, а поскольку государство не смогло вернуть кредит (так было предусмотрено заранее), то предприятия перешли в собственность кредиторов. В упомянутом отчете Счетной палаты Российской Федерации отмечено, что "сделки кредитования Российской Федерации под залог акций государственных предприятий могут считаться притворными, поскольку банки фактически "кредитовали" государство государственными же деньгами. Минфин России предварительно размещал на счетах банков – участников консорциума средства, практически равные кредиту, а затем эти деньги передавались Правительству Российской Федерации в качестве кредита под залог акций наиболее привлекательных предприятий. В результате банки, "кредитовавшие" государство, смогли непосредственно либо через аффилированных лиц стать собственниками находившихся у них в залоге пакетов акций государственных предприятий" (Stepashin, 2004, p. 62).

Такого рода фактам не было числа. Из них-то и создана российская рыночная экономка. В результате у нас сложился тип предпринимателя, глубоко отличный от западного. Его российский аналог возник не в результате конкуренции и естественного отбора, а путем насильственного захвата чужой собственности, а потому иного способа борьбы за место в жизни он не знает. Честная конкуренция ему непонятна, и он к ней не способен. Если же он встречается с конкурентом, то не пытается его превзойти, а с помощью киллера убирает его с дороги. Поэтому вместе с приватизацией началась волна массовых убийств одних собственников другими, сопровождавшаяся концентрацией собственности в руках победителей кровавого побоища. Российская приватизация была невиданным в веках пиратским захватом народной собственности. Профессор Гарвардского университета (США) М. Гольдман назвал это "пиратизацией России" (Гольдман, 2005).

Для ее оправдания была пущена версия о "бесхозном характере общественной собственности", якобы ничем не отличающейся от кем-то когда-то закопанных на необитаемом острове сокровищ, законно перешедших к тем, кто их нашел. Между тем "собственность" ничейной быть не может по определению, как и "ничейное" нельзя определить как кому-то принадлежащую собственность. Но логические тонкости определения никого не интересовали. Важно было найти хоть какое-нибудь оправдание наступившему произволу, если народ можно одурманить до равнодушия к своей судьбе. Это и было сделано.

Хотя последствия насильственной приватизации и монополизации рынка будут рассмотрены ниже, но здесь надо сказать о том, что ее кровавое зарево на нашем небе стало подниматься с самого начала. Но только после двух лет преобразований до общества дошел их зловещий смысл. Приватизация стала встречать серьезное сопротивление демократически избранного тогда парламента – Верховного Совета Российской Федерации, отказавшегося безоговорочно штамповать соответствующие указы президента. Тогда признанный западными лидерами в качестве демократического лидера России президент Борис Ельцин приказал танковой дивизии окружить здание Верховного Совета и ясным солнечным днем 4 октября 1993 года на виду всего мира расстрелять его из своих орудий. Я стоял вместе в теми, кто за этим наблюдал, и своими глазами видел, как танки палили по Белому дому (названному так по цвету облицованного камня), где заседали депутаты Верховного Совета и который от возникшего пожара и копоти сразу превратился в черный. (Наглядный пример ошибочности распространенного представления, будто антикоммунизм тождественен демократии.) Было множество убитых и раненых из числа собравшихся поддерживать позицию Верховного Совета. Сколько людей пострадало, до сих пор точно не известно, а уцелевшие руководители законодательной власти были арестованы на глазах всей публики. Картина снималась и показывалась всеми телекомпаниями мира, что не помешало решить главное – криминальная приватизация получила зеленый свет по указам президента. В условиях возникшего кризиса в соответствии со своим статусом Конституционный суд предложил единственно верное решение о роспуске существовавших органов власти и проведении новых выборов Верховного Совета и президента. На это российский президент с одобрения руководителей щеголяющих своим демократизмом западных стран ответил танковым расстрелом непослушного парламента, а Конституционный суд тем же неправомерным указом президента был объявлен распущенным. Демократические процедуры принятия решений были выброшены за борт.

К сожалению, ни эта дикость, ни суть и последствия приватизации не получили должной оценки ни в российской, ни в мировой научной литературе. Даже сейчас, когда картина неблагополучия нашей экономики стала ясной, нет серьезного разбора теоретических истоков принятой нами модели экономики. Серьезной болезнью нашей экономической науки раньше был и остается до сих пор конформизм ученых, в своем большинстве всегда предпочитавших приспосабливаться к существующему строю. Поэтому объективный анализ и оценка нашей ситуации и сейчас не находят дорогу к широкой общественности.

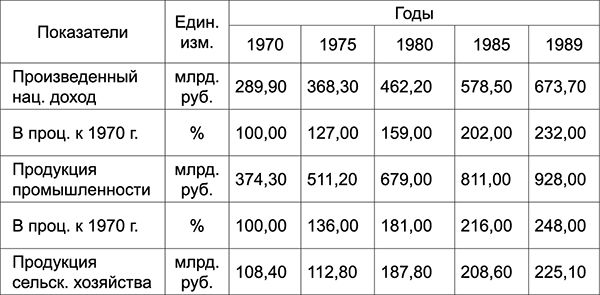

Неудивительно, что возникшая таким путем и функционирующая на принципах полного произвола экономика не может иметь успеха. Советская экономика, как бы теперь ее ни оценивать, на протяжении всего своего периода развивалась высокими темпами. Однако здесь мы не будем отвлекаться на рассмотрение этого вопроса и отсылаем западного читателя к работе (Ofer, 1987), где дается редкое на Западе правдивое освещение этой проблемы. Здесь же ограничимся сравнением итогов двадцати лет развития по пути рынка с теми, которые были получены в итоге предыдущих двадцати лет по пути планового развития. Для этого рассмотрим, прежде всего, данные таблицы № 2.2, которые показывают развитие советской экономики за 20 лет, предшествовавших времени начала рыночных реформ по неоклассической модели.

Таблица № 2.2. Основные показатели экономического роста СССР за 1970-1989 гг.

Таблица составлена по данным: "Народное хозяйство СССР". Статистические ежегодники за соответствующие годы.

Как видно из приведенных данных, за двадцать дореформенных лет национальный доход страны вырос в 2,3 раза, промышленная продукция в 2,5, сельскохозяйственная продукция в 2,2, инвестиции в 2,3 раза и т. д. В течение этого времени (как, впрочем, и раньше) рост советской плановой экономики был достаточно высоким. Это не значит, что он был гладким. Темпы роста со временем стали снижаться, а за количественным ростом скрывались недостатки качественного характера. Усиление технико-экономического отставания СССР от развитых стран и неразвитость потребительского сектора были главными из них. Но как бы то ни было, более чем двукратное увеличение основных показателей экономического развития за указанные годы никак нельзя оценивать как нечто, обязательно ведущее к краху.

Теперь, по истечении 20 лет перехода на рыночно-капиталистическую модель, ясно, что российская экономика не только не поднялась на уровень развитых стран, как предполагалось, а, наоборот, вступила в полосу невиданных в нашей истории спада и развала. Об этом с полной определенностью говорит ниже приводимая таблица.

Таблица № 2.3. Основные показатели экономического развития России за 1989-2009 годы (1989=100)

Источник: Френкель А., Рощина Л. Год неопределенности // Вопросы статистики, 2009. № 3. С. 51.

Приведенные данные не следует рассматривать как показатели обычного экономического развития. Они представляют собой результаты эксперимента, поставленного в России (в других постсоветских государствах ситуация примерно такая же), по созданию рынка и капитализма в соответствии с постулатами неоклассической ортодоксии. В результате перевода на рельсы рыночного развития по сравнению с 1989 годом экономика опустилась в 1998 году до 55,7 % по производству ВВП; до 43,2 по производству промышленной продукции; до 53,9 % по сельскохозяйственной продукции и до 25,9 % по инвестициям. После пережитого дефолта 1998 года ВВП начал расти, достигнув к 2007-2009 годам уровня двадцатилетней давности. Но это не привело к восстановлению промышленно-технического потенциала.

По правде сказать, результаты перелома малоутешительны. Объем ВВП в 2009 году еле достиг, а по промышленной и сельскохозяйственной продукции и инвестициям так и не достиг уровня двадцатилетней давности. Тем не менее, спад сменился ростом. Но, вопреки догматам неоклассической ортодоксии, перелом произошел в основном за счет двух факторов: (1) ограничения Путиным полного до тех пор произвола появившихся в результате реформ олигархов и (2) золотого дождя от многократного роста цен на эспортируемые нами энергоносители на мировой рынок; 3) ввода в действие законсервированных в годы спада производственных мощностей. Только благодаря всему этому объем ВВП в 2008-2009 гг. достиг уровня двадцатилетней давности.

Как видно, результаты прямо противоположны тем, которые ожидались. Если бы Карл Поппер (Popper 1966, 1967) был жив, то он должен был бы сказать, что реформы российской экономики (как и в других постсоветских государствах) явились великолепной экспериментальной проверкой несостоятельности неоклассической теории (теста на опровержение). Кричаще негативные результаты этого теста опровергли претензию неоклассической ортодоксии на универсальность ее основных постулатов. Что касается попыток ультралибералов объяснить провалы российских реформ коммунистическим наследием, неполноценностью русских, путинским авторитаризмом и т. д., то это он квалифицировал бы не иначе как прямой иммунизацией.

Подлинная причина провала российских реформ не в них, хотя каждое из этих обстоятельств имеет свое значение, – а в другом. Сухим языком цифр и фактов двадцатилетний российский капиталистический эксперимент показал, что в наших условиях плановая экономика и общественная собственность в ключевых отраслях экономики являются намного более эффективными, нежели рынок и частная собственность. Такое утверждение противоречит канонам неоклассической теологии и интересам тех, кто прибрал себе богатства страны и теперь готов на все, чтобы сохранить их в своих руках.

Однако наука – если она действительно такова – не может руководствоваться чьими бы то ни было частными интересами, тем более тогда, когда они противоречат интересам общества в целом. Поэтому наряду с приведенными выше данными об итогах последнего двадцатилетия надо бросить хотя бы короткий взгляд на наше предыдущее развитие, было оно успешным или тупиковым. Это тем более необходимо, что наш переход к рынку и капитализму часто объясняется неэффективностью плановой экономики. В свете прошлого станет яснее, был ли этот переход, не для богатых – тут все ясно, – а для основной части российского населения, поворотом к лучшему или к худшему?

Если приведенные выше данные о росте советской экономики сравнить с данными американской экономики накануне Великой депрессии 1929-1933 гг. или даже с Великой рецессией 2008-2012 гг., то объяснение происшедших у нас перемен крахом плановой экономики трудно признать состоятельным. В результате того кризиса промышленное производство США сократилось на 46 %, Франции на 32 %, а в Великобритании на 24 %, при невиданной до этого массовой безработице (БСЭ, 1978, т. 29, с. 1858). Тем не менее голоса левых сил о необходимости отказа от капитализма и принятия социалистической доктрины не имели успеха, и хотя ценой больших жертв и страданий в ходе Второй мировой войны, но США вышли из кризиса. С Советским Союзом ничего подобного не было. Не все было хорошо, но все-таки страна была на завидном подъеме. Тем не менее, произошел крутой вираж в сторону отказа от социализма и принятия капиталистической доктрины. Неэффективностью плановой экономики этот вираж объяснить никак нельзя. Напрашивается вывод, что на этот счет были другие причины, и о них пойдет речь ниже.

2. Советский рост: реальный или мнимый?

Показанный выше разительный контраст между двумя двадцатилетиями, одно из которых характеризуется ростом, а другое спадом экономики, надо рассматривать как наиболее убедительную оценку того, что собой представляет сложившаяся у нас в последнем двадцатилетии рыночная экономика по сравнению с плановой. И это при том, что последнее двадцатилетие советской экономики было худшим из всех периодов мирного времени. Если же взять темпы экономического роста в СССР до 70-х годов, то они были самыми высокими и вызывали изумление во всем мире.

Выше уже говорилось, что в свое время Москва была Меккой для либеральной и социал-демократической интеллигенции Запада. Этому способствовал происшедший после революции и восстановительного периода взлет экономики. В течение 1928-1940 гг. она росла такими темпами, которых мир до этого не видел. Тем более что почти десятилетие этого роста наблюдалось на фоне Великой депрессии и ее тяжких последствий в западных странах. Положительное впечатление от советского роста усиливалось тем, что оно происходило в рамках невиданной и считавшейся до этого на Западе невозможной плановой экономики.

Когда же результаты стали очевидными для всех, то во всем мире пробудился повышенный интерес к советскому опыту. В то время как одни смотрели на это с надеждой, у других он вызывал страх перед заразой коммунизма. Но мы не будем здесь касаться заразительной стороны восприятия советского опыта. Нас больше интересует западная оценка советских темпов экономического роста, тем более что в критический период перестройки их реалистичность без достаточных на то оснований стали отрицать.

Прежде всего следует отметить широкое признание в мире высоких темпов советского экономического роста до 70-х годов прошлого века. Данные советской статистики на этот счет подвергались критическому разбору, что было естественным, так как методика исчисления валового продукта и национального дохода у нас отличалась от западной. Но никто их тех, кто был авторитетом в области статистических исчислений, не поставил под сомнение сами темпы роста. Среди них раньше других следует назвать лауреата Нобелевской премии по экономике 1971 года Саймона Кузнеца (1901-1985), который указывал, что советские темпы роста были невиданными в мире. Кузнец и Бергсон, как специалисты по советской экономике, особенно выделяли 20-летний период, с 1928 по 1940 г., в течение которого СССР прошел по пути индустриализации страны срок, занявший у других от 30 до 50 лет (Bergson, 1961, Bergson and Kusnets S. 1963)