Если в целях большей объективности ограничиваться оценкой известных западных специалистов, то надо указать также на Бергсона (Bergson, 1961), Добба (Dob, 1972), Оффера (Ofer, 1987). Каждый из них по-своему проанализировал советские темпы экономического роста, высказал определенные замечания и внес те или иные уточнения, но никто не подвергал сомнению их необычно высокий уровень. Правда, восхищение советскими тепами относится к периоду, пока не возникло "японское чудо" и это страна не стала первой в мире по темпам роста. Японские темпы перепутали также прежние оценочные суждения. Высокие темпы роста оказались присущими не только социалистической, но и капиталистической стране, правда, не западного типа, что обычно замалчивалось. Как в свое время Япония оттеснила Советский Союз по темпам роста, так теперь новая группа стран, о которых речь ведется в четвертой главе, оттеснила Японию, и составляющие эту группу страны вышли на передние рубежи экономического роста, оставив других далеко позади себя.

Выходит, что каковы бы ни были причины смены вех, но в одно время передовые позиции в экономическом росте занимают одни страны, а в другое время – другие. После 70-х годов ХХ века это и случилось с Советским Союзом, со второго места в мире по объему ВВП он был отодвинут на третье и вообще стал отставать в своем развитии. В условиях охватившего общества уныния два внука тургеневского Базарова – Василий Селюнин и Григорий Ханин (Селюнин и Ханин, 1987) выступили в журнале "Новый мир" со статьей с сенсационными утверждениями, что данные о высоких темпах советского экономического роста представляют собой дутые цифры, искажающие картину нашей реальности. Критикуя из лучших побуждений (их духовный дед из тех же побуждений поносил Россию как негодную страну) пороки советской практики учета статистических данных, они сильно перегнули палку и стали отрицать достоверность показателей советского роста.

Опираясь на собственные кустарные выкладки, они объявили о своем сенсационном открытии: утверждения советской статистики о росте национального дохода, преувеличены в 13-15 раз. "Национальный доход, рассчитанный по нашей методике, – сообщили они, – возрос с 1928 по 1985 год в 6-7 раз, а не в 90 раз, как свидетельствует официальная статистика" (Селюнин и Ханин, 1987, с.192). Но если настолько преувеличен объем национального дохода, то, соответственно, преувеличен исчисляемый на его основе показатель производительности труда. "С 1928 по 1985 год, – писали они далее, – материалоемкость общественного продукта возросла в 1,6 раза, фондоотдача снизилась примерно на 30 процентов. Относительно скромно (в 3,6 раза) поднялась производительность труда" (там же, с.193). Сравним это с тем, что государственная статистика показывала рост производительности труда за указанный период в 60 раз. По расчетам двух авторов, расхождения ими полученных результатов с официальными данными в темпах роста в послевоенные годы было менее значительным, но все-таки достаточно большим, чтобы поставить под сомнение сложившееся к тому времени представление об экономическом потенциале Советского Союза.

К сожалению, в тогдашней обстановке всеобщего поношения советского прошлого сенсационные "открытия" двух авторов не вызвали к себе должного внимания и их обоснованность не была подвергнута экспертной оценке. Никто не удосужился обратить внимание на то, что если бы данные двух авторов были верны, то довоенный Советский Союз оставался бы отсталой страной. Тогда он никак в ходе Второй мировой войны в производстве передовой военной техники не мог выйти на более высокий уровень, чем это смогла сделать находившаяся под контролем Гитлера континентальная Европа.

Ошибка двух авторов была вскрыта другим путем. Наступивший через три года после их выступления неожиданный распад Советского Союза вызвал у американских консерваторов сомнения в его былой прочности. Разоблачения указанных авторов как нельзя лучше оказались им на руку. Далекие от понимания подлинных причин распада СССР, но опираясь на суждения и оценки рассматриваемой статьи, они стали утверждать, что Советский Союз всего-то был бумажным тигром. Но тогда, ставили они вопрос, на каком основании Белый дом и ЦРУ требовали и расходовали многомиллиардные средства американских налогоплательщиков для борьбы с врагом, который и внимания-то не заслуживал? Поднялся скандал по поводу обоснованности американских расходов на холодную войну.

В такой ситуации, как пишут американские авторы Дэвид Котц и Фред Вейер (Kotz and Weir, 2007), находящаяся в Вашингтоне независимая организация (Heritage Foundation of Washington D.C.) по собственной инициативе создала комиссию из пяти известных экспертов во главе с авторитетным экономистом-статистиком профессором Джемсом Милларом с целью изучения всех данных о советском экономическом потенциале и выработки заключения об обоснованности оценки этого потенциала со стороны Центрального разведывательного управления США. После тщательного изучения всех имеющихся на этот счет материалов, включая советские и американские источники, комиссия пришла к выводу, что данная ЦРУ оценка советского экономического потенциала была верной. Комиссия нашла эту оценку "профессиональной, соответствующей реальности и предусмотрительной… мы не нашли никаких систематических искажений" (Цит.: Kotz and Weir, 2007, p. 38). Комиссия подтвердила, что данные ЦРУ оценки советского роста были основаны на хорошо известной и признанной методике расчетов, и отметила, что неизбежные частичные отклонения от советских данных были известны и имели соответствующие объяснения. Выходит, что Советский Союз был не бумажным, а весьма опасным тигром. Вызвавшие бурю расчеты двух советских авторов, таким образом, были признаны как основанные на ложных предпосылках и названы "незрелыми и наивными" (Kotz and Weir, 2007, там же).

Мы здесь имеем еще одно подтверждение тому, что нет худа без добра. В. Селюнин и Г. Ханин пытались поставить под сомнение советские темпы экономического роста, а на самом деле спровоцировали самое авторитетное их подтверждение экспертами мирового класса. Они подтвердили реальность советских темпов экономического роста, и теперь можно считать, что под этим вопросом подведена черта. По самым строгим критериям науки истиной признается утверждение, для которого не было найдено опровержения. В данном случае так и было. Выходит, что советские данные о темпах экономического роста, в том числе его последнего двадцатилетия, следует считать окончательно установленными. Что касается двадцатилетия в рамках рыночного развития, то аналогичные экспериментальные данные говорят о спаде экономики и неспособности рынка в ее нынешнем виде к росту и модернизации.

Сказанное выше дает основание утверждать: несмотря на все пороки другого характера, советская плановая система было созидательной, а сложившаяся у нас рыночная система является разрушительной. Ниже речь пойдет о том, в каких конкретных формах это происходит.

3. Десять тяжких последствий рыночного эксперимента

Приведенные выше данные говорят о катастрофическом характере происшедших у нас перемен в результате осуществленных реформ. Однако при всей важности общих данных, в частности динамики валового продукта, этого недостаточно для более полной оценки нашей ситуации. В действительности за ними скрываются более глубокие негативные явления, показывающие нашу нерадостную ситуацию с разных сторон. О них теперь пойдет речь.

3.1 Развал производственного сектора экономики

Спад 90-х годов нанес сокрушительный удар по несущей конструкции национальной экономики – обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству и строительству. Прежде всего именно в этих отраслях, составляющих сферу материального производства, производится реальный валовой продукт, за счет которого живет общество. Создаваемое там ничем другим заменить нельзя, а потому состояние этих отраслей надо рассматривать как свидетельство того, что делается и не делается в экономике и во всей жизни общества. К сожалению, здесь мы видим ту же печальную картину. Сказанное подтверждается таблицей № 2.4.

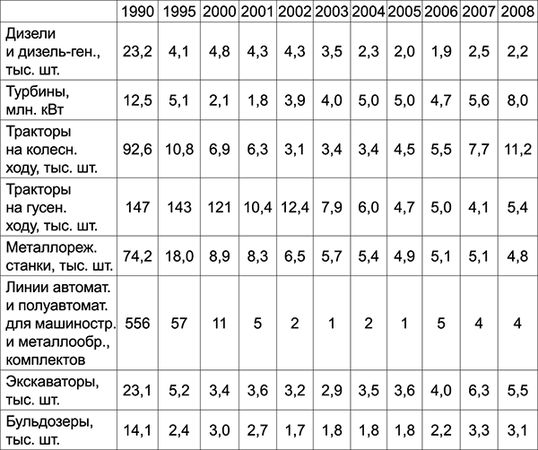

Таблица № 2.4. Производство некоторых видов машин и оборудования в России

Источник: Российский статистический ежегодник, 2009 // Стат. сб. М.: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С. 401-403.

Беда не только в том, что на рельсах рыночного развития российская экономика вот уже 20 лет топчется на уровне ниже своего исходного уровня, а в том, что в ее структуре произошли такие негативные изменения, в результате которых она переведена с пути медленного совершенствования на путь ускоренной деградации.

Об этом говорит многократное снижение выпуска важнейших видов машин и оборудования. Выпуск дизелей и дизельгенераторов снизился в 10,5 раза, металлорежущих станков в 15,5 раза, автоматических и полуавтоматических линий для металлообработки и машиностроения в 139 раз, что равнозначно отказу от такого рода оборудования. Производство ткацких станков снизилось с 18 341 тыс. штук в 1990 г. до 43 тыс. в 2008 г., т. е. в 426,5 раза. Это означает развал не только станкостроительной промышленности, но и тех отраслей, которых она обеспечивала необходимым оборудованием. Многократно снизился выпуск многих видов продукции, в том числе хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей.

Не лучше обстоят наши дела в другой решающей сфере жизни – сельском хозяйстве. Неблагополучие здесь камуфлируется мнимым благополучием со ссылкой на то, что-де, мол, Россия из страны, импортирующей зерно, превратилась в страну, его экспортирующую. Подобное утверждение предполагает, что советская Россия производила такое количество зерна, которого ей не хватало, а новая Россия настолько расширила его производство, что хватает не только для собственных нужд, но и на экспорт. На самом деле все обстоит иначе. За исключением сверхурожайного 2008 года, среднегодовое производство зерна по сравнению с советским периодом существенно уменьшилось, о чем сухим языком цифр говорит приводимая ниже таблица № 2.5.

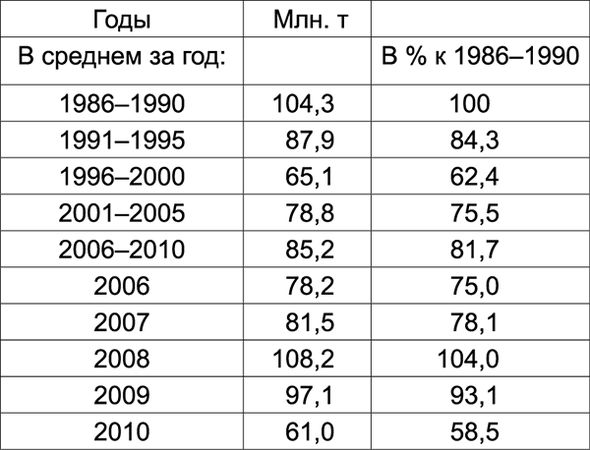

Таблица № 2.5. Валовой сбор зерна (в хозяйствах всех категорий; в весе после доработки)

Составлена по данным: Российский статистический ежегодник 2011, с.418.

Как видно из таблицы № 2.5 за годы реформ не только не было роста производства, а произошло его резкое снижение до 58,5 % в 2010 г. Единственным исключением из этого правила является урожайный 2008 год. Почему же тогда при большем производстве Советская Россия импортировала зерно, а новая Россия при меньшем объеме производства его экспортирует? Разгадка этого парадокса состоит в том, что Советская Россия импортировала не продовольственное, а фуражное зерно, которого действительно не хватало для ее большого поголовья скота. То, что в течение многих лет советская система не смогла справиться с дефицитом фуражного зерна, конечно, никак ее не украшает, ибо возможности выращивания белкового зерна, например сои, у нас вполне достаточные. Но что было, то было. Скот надо было кормить сбалансированным по белку фуражом, и коль скоро его не хватало, то надо было закупать за рубежом.

Почему же теперь все изменилось, и Россия вдруг стала зерно экспортирующей страной при меньшем его производства? Не от хорошей жизни. Дело в том, что еще больший урон нанесен животноводству, от чего резко снизилось поголовье скота. Мы можем это видеть по данным ниже приводимой таблицы.

Таблица № 2.6. Поголовье скота (на конец года в хозяйствах всех категорий, миллионов голов)

Составлена по данным: Российский статистический ежегодник 2011, с. 427.

Как видно, в 2010 году поголовье крупного рогатого скота составило лишь 35 %, коров – 42,9 %, свиней – 44,9 %, коз и овец – 37,4 % от уровня 1990 года. Но так как более трех четвертей производимого зерна обычно используется на корм скота, то вследствие отмеченного снижения его поголовья образовались излишки зерна, которых некуда было девать кроме как направить на экспорт. Так российское руководство нужду возвело в добродетель, изображая провал как успех.

И это не все. Следствием снижения поголовья, естественно, стало уменьшение производства продуктов животноводства, прежде всего мяса. Почти две трети своих продовольственных потребностей мы теперь удовлетворяем за счет импорта, что нас делает страной, зависимой от милостей других. И это при том, что крайне невыгодно экспортировать зерно и в то же время импортировать продукты животноводства. Чтобы животное нарастило мяса на один килограмм, ему необходимо скормить 5-7 кг зерна. Но если на мировом рынке за такое количество зерна можно получить, скажем, один доллар, то за килограмм мяса там же надо выложить, по меньшей мере, 3-4 доллара. Так что гораздо выгоднее было бы скармливать зерно скоту у себя и производить мясо самим, вместо того чтобы импортировать его извне. Правда, для этого нужен тот, кто будет этим заниматься. Но российский капитал предпочитает загребать куш посредством торгово-финансовых операций и спекуляций, чем заниматься хлопотливой организацией производства промышленных или сельскохозяйственных продуктов.

Вследствие всего этого импортная зависимость страны по машинам и оборудованию, продовольствию и изделиям легкой промышленности возросла настолько, что далеко перешагнула границу, допустимую интересами обеспечения безопасности страны. При сохранении нынешней зависимости от импорта в случае какого-либо серьезного международного осложнения наше положение окажется весьма уязвимым.

Вот почему результаты нашего пореформенного развития в рамках принятой модели рынка должны вызывать не успокоение (мы стали экспортирующей страной!), а, наоборот, тревогу. То, что объем ВВП к 2010 году еле достиг уровня двадцатилетней давности, надо считать не ростом, а лишь восстановлением разрушенной в ходе реформ российской экономики. Если бы статистика подсчитывала не стоимостный, а физический объем обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства в неизменных ценах, то, скорее всего, оказалось бы, что мы еще далеки от достижения уровня советского периода.

3.2. Научно-техническая деградация экономики

Не могло быть иначе, чтобы развал производственного сектора не оказал пагубного воздействия на остальные стороны экономики. Правда, российские адвокаты капитализма неуклюже оправдывают этот развал необходимостью перехода немало немного к новой, постиндустриальной технологии, где доминирующую роль приобретает сфера услуг, прежде всего путем широкого применения информационных технологий (IT). Но в рамках принятой модели рынка это не иначе как погоня за журавлем в небе. Откуда же возьмутся передовые технологии при развале нашей промышленности, науки и техники? Не ожидают ли адвокаты принятой модели рынка, что пионеры IT по доброте души начнут делиться своими секретами с нами? Но отчего же? Пока же мир видел другое: обладатели передовых технологий держат их в строгом секрете и пользуются своим положением в этой области для установления и поддержания своего монопольного господства над другими.

Как будет подробнее показано в главе 4, в мире создана такая система экономических отношений, при которой никто со своими потенциальными конкурентами не делится своими техническими новшествами. Наоборот, их всячески прячут от постороннего глаза и пускают в ход под строгим контролем, чтобы в чужие руки они не попадали, ибо монопольное положение в этой области приносит их владельцам соответствующие выгоды. В той же главе мы увидим, что обладатели передовых программных технологий получили название "головных народов" (heady nations), а исполнители заказов "телесных нардов" (body nations). В рамках нашей нынешней модели мы обречены быть последними, о чем свидетельствует то, с какой гордостью мы основываем у себя филиалы иностранных компаний, так как-де, мол, они создают у нас рабочие места. При этом не задаются вопросом: почему кто-то, а не мы сами создаем для своих людей рабочие места? Если бы российский частный капитал был заинтересован и способен модернизировать экономику, перевести ее на высокие технологии, то за прошедшие двадцать лет многое что можно было сделать. Но ничего сделано не было. Правящий класс сознавал, что для этого его кишка тонка, и занялся более земным – захватом и перехватом имеющейся в наличии собственности. Не найдя иного способа прогресса, кроме передачи народной собственности кому попало, Россия оказалась неспособной осваивать высокие технологии, наукоемкие производства и услуги и теперь, как подробнее будет показано в главе 4, превращается в периферию развитых стран с оказанием им разного рода поставок и дешевых услуг.

В результате происходит научно-техническая деградация российской экономики, ее перевод на путь ее деиндустриализации. Если исключить искажающее влияние инфляции на стоимостные показатели, а характеризовать ситуацию по натуральным данным, то, как было отмечено выше, наша ситуация в области научно-технического прогресса является крайне тревожной.