– существует критерий оптимальности народного хозяйства (целевая функция), характеризующий стремление социалистического общества к максимальному удовлетворению своих потребностей;

– в каждый момент ресурсы общества ограничены;

– народнохозяйственные и локальные (предприятий, районов) критерии должны быть согласованы;

– должен существовать принцип материальной и моральной заинтересованности и ответственности работников и коллективов в результатах своей деятельности.

В теоретико-методологических исследованиях в качестве целевой функции в СОФЭ часто использовалась функция общественной полезности. При этом доказывалось, что основой оптимальной цены является общественная полезность, а не фактические или плановые среднеотраслевые затраты, что противоречило базовым положениям политической экономии социализма.

С помощью СОФЭ нельзя на практике определить оптимальный план и оптимальные цены из-за невозможности формализовать с помощью экономико-математических моделей социально-экономические процессы, из-за отсутствия механизма сравнения благ по их общественной полезности и затратам и др. Но из СОФЭ следует ряд условий, необходимых для оптимального планирования и функционирования экономики. Например, план и цены должны определяться одновременно и цены являются инструментом составления плана. Цены должны содержать в себе информацию о степени диспропорциональности экономики с позиций платежеспособного потребителя. В планово-директивной экономике ни один из этих принципов нельзя было использовать, но их можно реализовать на практике при планово-рыночном социализме.

Согласно СОФЭ, если экономика оптимальна, то в ней обмен продуктов и ресурсов будет эквивалентным как по ОНЗТ, так и по их общественной полезности. Аналогичный вывод следует и из марксистской теории трудовой стоимости применительно к модели рыночного хозяйства, характеризующейся сбалансированием платежеспособных потребностей и производства, а также равенством норм прибыли в разных отраслях. В такой экономике обмен товаров осуществляется эквивалентно как по ОНЗТ, так и по общественной потребительной стоимости (полезности) этих товаров. Если же экономика диспропорциональна, то при обмене дефицитных товаров, возрастает роль общественной потребительной стоимости (полезности) товаров данного вида.

Начиная с конца 60-х годов академик Н.П. Федоренко, в течение многих лет стоявший во главе экономического отделения АН СССР, выдвигал вопрос о создании методики определения общественной полезности, необходимой для расчета оптимального плана и оптимальных цен. Но эта проблема так и не была решена.

Поскольку реальная экономика всегда диспропорциональна, в том числе и тогда, когда в ней отсутствуют монополия и криминал, из-за невозможности быстро расширить производство дефицитных товаров, то учет в цене и общественной полезности и ОНЗТ на практике при современном уровне развития, как при капитализме, так и при социализме, возможен только при определении цен с помощью рынка, поскольку ни марксистская теория трудовой стоимости, ни советская политическая экономия, ни СОФЭ, ни одна из буржуазных экономических теорий (монетаризм, кейнсианство и др.) не дают рецептов для расчета экономически обоснованной системы цен, содержащей информацию о диспропорциональности экономики, о полезности производимых товаров с позиций платежеспособного потребителя.

При этом возникает вопрос: возможно ли создание социалистического (коммунистического) общества без рынка, с плановой, нерыночной экономикой, социально справедливого, без эксплуатации человека человеком, с более высокой производительностью труда, чем при капитализме, способного успешно решать проблемы научно-технического прогресса и сохранение Природы? Об этом обществе К. Маркс писал: "В обществе, основанном на началах коллективизма, на общем владении средствами производства, производители не обменивают своих продуктов; столь же мало труд, затраченный на производство продуктов, проявляется здесь как стоимость этих продуктов". Аналогичные мысли высказывал и Ф.Энгельс: "Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с ним и господство продукта над производителями". "План будет определяться, в конечном счете, взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов потребления друг с другом и с необходимыми для их производства количествами труда. Люди сделают все это очень просто, не прибегая к услугам прославленной "стоимости".

Такой отказ от рыночного механизма сравнения затрат и результатов возможен только в том случае, если существует нерыночный механизм сопоставления общественной полезности разной продукции с общественно необходимыми затратами труда, требуемыми для их производства. Для решения этой проблемы нужен более высокий уровень развития производительных сил, чем в настоящее время и в обозримом будущем. Только после создания нерыночного механизма сравнения общественной полезности производимой продукции с общественно необходимыми затратами труда на ее производство возможно создание общества без рынка о котором говорили классики марксизма.

В СССР неоднократно безуспешно предпринимались попытки решить проблему определения общественно необходимых затрат труда, экономических критериев развития производства. Так, в 1959 году Президиум АН СССР создал комиссию под руководством В.С. Немчинова с целью найти способы исчисления стоимости и определения норм экономической эффективности капитальных вложений, но эту задачу решить не удалось. Формальные методики для оценки эффективности инвестиций, действующие в СССР, не решали эту проблему по – существу, поскольку цены используемые для этих методик, не содержали в себе результатов сравнения общественной полезности продукции и затрат, необходимых для ее производства.

3. Планово-директивный метод хозяйствования

Семидесятилетний опыт СССР, а также опыт других социалистических стран показал, что при отсутствии рыночных отношений, не удалось создать экономически объективный механизм сравнения затрат и результатов. Отсутствие такого механизма явилось одной из причин гибели СССР, поскольку нельзя было улучшать управление экономикой на основе электронно-вычислительных машин и своевременно перестраивать структуру производства с учетом научно-технического прогресса. В результате СССР в последние десятилетия ХХ века все больше отставал в научно-техническом прогрессе (НТП) от Запада, не удалось освоить пятый технологический уклад (электронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, телекоммуникации, роботостроение, автоматизированные системы управления и т. п.) поскольку советские планово-директивные методы управления экономикой и затратное ценообразование мешали развитию производительных сил, использованию научно-технического прогресса в народном хозяйстве.

Советский социализм показал свою жизнеспособность при решении определенных задач: коллективизация, индустриализация, война и послевоенное восстановление экономики. Во всех этих случаях использовалась советская мобилизационная система управления, которая обеспечивала сосредоточение основных ресурсов государства для решения конкретной задачи. Но во второй половине ХХ века главную роль в экономике стал играть научно-технический прогресс, развитие которого невозможно без использования объективного экономического механизма сопоставления затрат и результатов производства. Требовалось оптимальное комплексное развитие всех отраслей народного хозяйства. Для решения этой проблемы советский мобилизационный планово-директивный механизм управления не годился.

Успехи СССР в создании отдельных видов военной техники объясняются огромными затратами (оборонный бюджет в мирное время составлял около 20 % ВВП, а на Западе не более 6 % ВВП), конкуренцией со странами НАТО и жестким административным контролем со стороны государства. Тот, кто производил новую военную технику, денег не считал, важно было получить оружие с заданными характеристиками, не уступающими или превосходящими технику стран НАТО.

Основные пропорции народного хозяйства и план производства базовой продукции по отраслям определял Госплан. Затем средства производства и ресурсы распределялись Госпланом по министерствам, а последними – по предприятиям. По существу это была карточная система, хотя продукция имела форму товара, цену которого назначало государство. Чем руководствовались работники Госплана при составлении годовых и пятилетних планов? Во-первых, рядом сомнительных политэкономических постулатов (например, I подразделение – производство средств производства – должно развиваться быстрее II подразделения – производства средств потребления). Во-вторых, использовался нормативный метод для определения параметров в сфере потребления. В-третьих, плановый рост производства определялся "от достигнутого уровня". В-четвертых, корректировалась структура производства в СССР в области электрификации, механизации, химизации, электронизации и т. п. на основе результатов НТП на Западе, но с опозданием на 10 и более лет.

В СССР существовало затратное ценообразование, а рентабельность производства товаров и услуг задавалась сверху (Госпланом, министерствами). Но для экономически объективного решения этого вопроса необходимо: либо иметь качественные рыночные цены, либо иметь нерыночный механизм сопоставления товаров и услуг по их общественной полезности с теми затратами, которые необходимы для их производства. Ни того, ни другого в СССР не было. Особенно сложно это сделать для вновь создаваемой продукции, количество которой стало резко возрастать по мере ускорения научно-технического прогресса со второй половины ХХ века. В результате советский метод планирования и управления приводил к отсталой структуре производства, к гипертрофированному развитию старых отраслей, со старыми технологиями. Так, СССР имел самые мощные в мире отрасли: тяжелого машиностроения, производства стали и т. п., но отставал в развитии новейших отраслей: электроники, роботостроения, оптико-волоконной связи и др.

В 80-х годах была поставлена задача быстрого массового выпуска электронно-вычислительных машин (ЭВМ) единой серии, которые являлись копией американских ЭВМ IВМ-360 и IВМ-370, поскольку СССР отставал от мирового уровня в этой области не менее чем на 10 лет. Но, пока выполнялась эта программа, на Западе были созданы персональные ЭВМ, и отставание СССР увеличилось еще больше.

Отставание в научно-техническом прогрессе имело место практически во всех гражданских отраслях народного хозяйства. В СССР наряду с развитием новейшего, пятого, технологического уклада продолжали расширяться не только четвертый, но и третий технологические уклады (тяжелое машиностроение, прокат и производство стали и др.). В развитых же странах третий уклад интенсивно сокращался с 50-х годов, а освобождающиеся ресурсы использовались сначала для роста отраслей четвертого, а затем, с 70-х годов, и пятого технологического укладов. В результате в СССР не хватало ресурсов для развития наиболее прогрессивного пятого уклада, и обобщенный показатель относительного роста пятого технологического уклада в СССР в середине 80-х годов был ниже, чем в Японии в 5 раз, в Германии – в 3 раза.

Широкое распространение компьютеров во второй половине ХХ века позволило произвести революцию в управлении производством. Но в СССР этот ресурс не мог быть использован. Этому мешали планово-директивные методы управления, согласно которым предприятия получали сверху план развития производства: что и сколько производить, кому и по каким ценам продавать свою продукцию. При этом предприятия, стремившиеся получить план поменьше, а ресурсов побольше, были заинтересованы выполнять план на имеющемся и хорошо отлаженном старом оборудовании и по устаревшей технологии. Во внедрении же новой техники и технологии они не были заинтересованы, поскольку это требовало огромных затрат труда, переучивания всего производственного персонала, а уравнительная система оплаты труда не стимулировала работников эффективно работать. Кроме того, предприятия были заинтересованы в увеличенных нормах затрат ресурсов (труда, материалов, энергии и т. п.), поскольку это позволяло требовать больше ресурсов для выполнения задаваемого сверху плана. При такой ситуации использование компьютеров для повышения эффективности управления, для снижения затрат производства не имеет смысла. Поэтому качество управления по мере развития систем автоматизированного управления предприятием не улучшало управления, но требовало огромных затрат.

В 80-е годы была попытка на уровне государства повысить качество советской продукции (курировал программу академик Аганбегян). Но эта попытка быстро разбилась об административные методы управления и директивные методы планирования, при которых предприятиям невыгодно было поднимать качество продукции, так как это требовало обновления оборудования, технологии и повышения квалификации персонала. Если их и заставляли это делать, то предприятия требовали столько ресурсов, что подобное внедрение становилось разорительным для государства. Так при затратах на НТП в 33 миллиарда рублей доход от этого мероприятия составлял всего 6 миллиардов рублей.

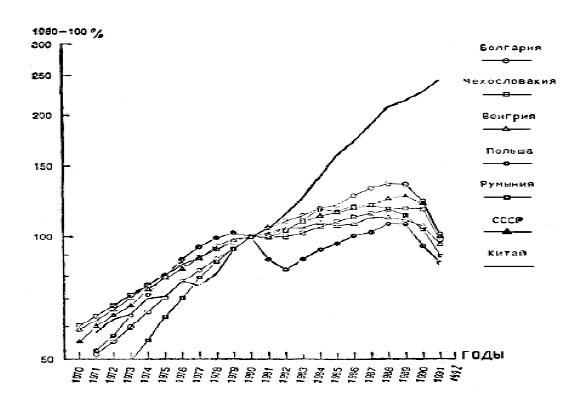

Рис. 1

На рис. 1 показаны изменения ВВП ряда социалистических стран с 1970 г. по 1992 г. За 100 % принят ВВП 1980 г., с этого года практически началась китайская реформа. До этого в СССР, Китае и других социалистических странах господствовала советская планово-административная система управления. В этот период все эти страны развивались примерно одинаковыми темпами. Но после 1980 гг. в Китае резко увеличились темпы роста ВВП, что объясняется отказом от советских методов управления и переходом к планово-рыночным методам управления, к планово-рыночному социализму.

В СССР за период 1975–1990 гг. темпы роста национального дохода снизились с 7,5 % практически до нуля (см. рис. 1). В результате возникли разногласия среди руководства страны (что делать?), которые привели к расколу КПСС, к активизации "пятой колонны", к отказу части руководства страны от социалистического пути развития. Это привело к развалу СССР и замене планово-директивного социализма "диким" капитализмом с помощью незаконной приватизации общенародной собственности. Этому также способствовали предательство части государственно-партийной номенклатуры, догматизм в общественных науках, чрезмерная милитаризация экономики и др. Практически бесплатная передача (приватизация) общенародной собственности, противоречащая как Конституции РСФСР, так и Конституции РФ, небольшой группе частных лиц, прошла без сопротивления трудящихся.

Виновато в этом советское государство и КПСС, которые не создали в СССР самоуправления трудовых коллективов. Сложность решения этой проблемы заключается в том, что самоуправляемое трудовым коллективом предприятие должно быть самостоятельным товаропроизводителем на социалистическом рынке, которое регулирует государство экономическими методами. То есть создание самоуправления трудовых коллективов возможно при планово-рыночном социализме, но невозможно при планово-директивном социализме советского типа.

Среди советского руководства отсутствовало понимание того, что социализм не может развиваться без использования рыночных отношений. Они допускали ту же ошибку, как и большинство советских экономистов. Так, главный орган КПСС писал по поводу реформ в Китае: "Многочисленные факты свидетельствуют о том, что в Пекине "урегулирования" видят не в возвращении к социалистическим принципам хозяйствования, а во всемерном поощрении и стимулировании частного предпринимательства, которое несовместимо с плановой экономикой <…> пример такой идеологии будет и впредь приносить китайскому народу неисчислимые страдания" (Правда, 8 января 1982 г.). К 1990 г. все оказалось наоборот: Китай процветал (10 % рост ВВП в год), а Россия зашла в тупик (см. рис. 1). Это результат лженаучной политической экономии социализма и научного невежества политической элиты СССР, которая оказалась не способной, в отличие от Китая, создать в России планово-рыночные методы управления.

Советский социализм показал свою жизнеспособность при решении определенных задач: коллективизация, индустриализация, война и послевоенное восстановление экономики. Во всех этих случаях использовалась советская мобилизационная система управления, которая обеспечивала сосредоточение основных ресурсов государства для решения конкретной задачи. Но во второй половине ХХ века главную роль в экономике стал играть научно-технический прогресс, развитие которого невозможно без использования объективного экономического механизма сопоставления затрат и результатов производства. Требовалось оптимальное комплексное развитие всех отраслей народного хозяйства. Для решения этой проблемы советский мобилизационный планово-директивный механизм не годился.

Большие достижения имелись в области науки, образования, медицины, культуры и спорта, которые были бесплатными и поэтому охватывали широкие группы населения, что особенно важно для молодежи. Не было в СССР миллионов бомжей и беспризорных детей, не было олигархов и десятков миллионов нищих, не было в ужасающих размерах организованной преступности и коррупции, наркомании, уровень рождаемости превосходил уровень смертности. В результате в СССР численность населения увеличивалась, а не уменьшалась как в современной России, когда либеральные экономические реформы приобрели характер геноцида широких слоев населения.

Одна из главных объективных причин гибели СССР состоит в том, что производственные отношения сковали развитие производительных сил. Советское государство оказалось не в состоянии адаптировать экономику СССР к современным условиям, к научно-техническому прогрессу, как это смог сделать Китай с 1978 г. СССР не смог догнать развитые страны по уровню жизни населения и производительности труда, по качеству и конкурентоспособности большинства видов продукции, И в 90-е годы руководству СССР стало ясно, что эти проблемы нельзя решить с помощью планово-директивного управления (об этом недавно публично заявляли как М.С. Горбачев, так и коммунист Е.К. Лигачев).