Сбалансированность (пропорциональность) предприятия. Данный принцип означает, что любому виду производства соответствуют оптимальные сочетания факторов производства, при которых достигается максимальная прибыль, а значит, и максимальная стоимость предприятия.

Оптимальный размер (масштаб). Данный принцип (может относиться к любому фактору производства) гласит: любой фактор производства должен иметь оптимальные размеры – будь то само предприятие, его отдельные производства либо участок земли, на котором находится предприятие.

Экономическое разделение и соединение имущественных прав собственности. Данный принцип означает следующее: имущественные права следует разделять и соединять так, чтобы увеличить общую стоимость предприятия.

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования – это основной принцип оценки, означающий разумное и возможное использование предприятия, обеспечивающее ему наивысшую текущую стоимость на эффективную дату оценки, или то использование, выбранное из разумных и возможных альтернативных вариантов, которое приводит к наивысшей стоимости земельного участка, на котором находится предприятие. Данный принцип – синтез всех трех групп рассмотренных выше принципов.

Перечисленные принципы в обобщенном виде универсальны и применимы ко всем видам имущества. Их содержание может меняться в зависимости от специфики объекта.

Вопрос 66 Общая характеристика подходов и методов оценки стоимости предприятия

ОТВЕТ

Существуют три подхода к определению стоимости предприятия (бизнеса): затратный, сравнительный и доходный.

Доходный подход основан на капитализации или дисконтировании прибыли, которая будет получена в случае сдачи недвижимости в аренду. Результат по данному подходу включает в себя и стоимость здания, и стоимость земельного участка.

Если предприятие (бизнес) не продается и не покупается, если не существует развитого рынка данного бизнеса, когда соображения извлечения дохода не являются основой для инвестиций (больницы, правительственные здания), оценка может производиться на основе определения стоимости строительства с учетом амортизации и добавления стоимости замещения с учетом износа, т. е. затратным подходом.

В том случае, когда существует рынок бизнеса, подобный оцениваемому, можно использовать для определения рыночной стоимости подход сравнительный или рыночный, базирующийся на выборе сопоставимых объектов, уже проданных на данном рынке.

В практике операций с оценкой предприятий встречаются самые различные ситуации. При этом каждому классу ситуаций соответствуют свои, адекватные только ему, подходы и методы. Для правильного выбора методов необходимо предварительно классифицировать ситуации оценки с использованием группировки объектов, типа сделки, момента, на который производится оценка, и т. д. При этом, если на рынке обращаются десятки или сотни однородных объектов, целесообразно применение сравнительного подхода. Для оценки сложных и уникальных объектов предпочтительнее затратный подход.

На идеальном рынке все три подхода должны привести к одной и той же величине стоимости. Однако большинство рынков являются несовершенными, потенциальные пользователи могут быть неправильно информированы, производители могут быть неэффективны. По этим, а также по другим причинам данные подходы могут давать различные показатели стоимости.

Каждый из трех названных подходов предполагает использование при оценке присущих ему методов.

Так, доходный подход предусматривает использование метода капитализации и метода дисконтированных денежных потоков.

Затратный подход использует метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости.

При сравнительном подходе используются: метод рынка капитала, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.

Методы дисконтированных денежных потоков, рынка капитала и отраслевых коэффициентов ориентированы на оценку предприятия как действующего и которое будет и дальше действовать. Метод чистых активов и метод сделок, напротив, применимы и для случая, когда инвестор намеревается закрыть предприятие либо существенно сократить объем его выпуска. Метод капитализации разумен для применения к тем предприятиям, которые успели накопить эти активы в результате капитализации в предыдущие периоды; иными словами, этот метод наиболее адекватен оценке "зрелых" по своему возрасту предприятий. Метод дисконтированных денежных потоков более применим для оценки молодых предприятий, не успевших заработать достаточно прибылей для капитализации в дополнительные активы, но которые тем не менее имеют перспективный продукт и обладают явными конкурентными преимуществами по сравнению с существующими и потенциальными конкурентами. Методы рынка капитала, сделок и отраслевых коэффициентов пригодны при условии строгого выбора компании-аналога, которая должна относиться к тому же типу, что и оцениваемое предприятие.

Возможность, и даже во многих случаях необходимость (для получения более достоверного результата), применить к оценке конкретного предприятия в конкретной инвестиционной ситуации разные методы оценки бизнеса приводит к достаточно элементарной идее "взвешивания" оценок, рассчитываемых по разным методам, и суммирования таких "взвешенных" оценок. При этом весовые коэффициенты значимости оценок по разным, в принципе, допустимым в данной ситуации методам оценки понимаются как коэффициенты доверия к соответствующему методу. Эти коэффициенты сугубо экспертны.

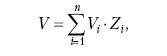

Окончательная оценка стоимости предприятия (бизнеса) может быть определена по формуле:

где Vi – оценка стоимости предприятия (бизнеса) i-м методом (все применимые методы оценки произвольно нумеруются); i = 1…, n – множество применимых в данном случае методов оценки; Zi – весовой коэффициент метода номер i.

Очевидно, что при этом разумное выставление коэффициентов Zi является одним из главных свидетельств достаточной квалифицированности и непредвзятости оценщика бизнеса.

При оценке российских предприятий особое значение приобретает дата проведения оценки. Привязка оценки ко времени особенно важна, когда, с одной стороны, рынок перенасыщен собственностью, находящейся в предбанкротном состоянии, и испытывает недостаток инвестиционных ресурсов – с другой. Для российской экономики характерно превышение предложения всех активов, в том числе недвижимости, над платежеспособным спросом. Этот дисбаланс в сторону предложения непосредственно влияет на ожидаемую стоимость предлагаемого в продажу имущества. Цена имущества в условиях сбалансированного рынка не совпадает с ценой в условиях рыночной депрессии. Но владельцев имущества и инвесторов интересует именно реальная цена, которая будет предлагаться на конкретном рынке, в конкретный момент и в конкретных условиях. Покупатели стремятся уменьшить вероятность потери своих денег и требуют предоставления определенных гарантий. Поэтому при определении цены предприятия необходим учет всех факторов риска, в том числе риска инфляции и банкротства.

Применение сравнительного или рыночного подхода к оценке предприятия в нашей стране ограничено в силу невозможности получить объективную информацию для сравнения.

Вопрос 67 Банкротство предприятия: причины, условия, последствия

ОТВЕТ

Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" устанавливает основания для признания должника банкротом, регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению банкротства, порядок и условия процедур банкротства и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.

"Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса" ФСДН № 31-р от 12 августа 1994 г. предназначены для анализа неплатежеспособных предприятий и предполагают определение двух показателей:

1) коэффициента текущей ликвидности, который рассчитывается как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде дебиторской задолженности, производственных запасов, готовой продукции, денежных средств и прочих оборотных активов к наиболее срочным обязательствам предприятия в виде краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей. Структура баланса считается удовлетворительной при коэффициенте текущей ликвидности, равном или больше 2;

2) коэффициента обеспеченности собственными средствами, который характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется как отношение разности между объемами источников собственных средств и внеоборотных активов к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств. Нормальным считается значение коэффициента, большее или равное 0,1.

Структура баланса признается неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным, если один из этих показателей оказывается ниже своего нормативного значения.

Диагностика финансово-экономического состояния предприятия позволяет установить типовые и индивидуальные причины попадания предприятия в число неплатежеспособных. К типовым, характерным для российских предприятий можно отнести:

• низкую конкурентоспособность продукции и одновременно высокие цены;

• несвоевременное поступление выручки при продаже продукции;

• низкий удельный вес денежной составляющей в выручке от реализации, рост бартерных сделок;

• дебиторскую задолженность государства за заказанную, но неоплаченную продукцию;

• большие расходы на содержание жилищного фонда, объектов соцкультбыта, числящихся на балансе предприятий;

• задолженность предприятий перед организациями-монополистами, продающими электроэнергию, воду, газ;

• расходы на незавершенное строительство, нефункционирующее оборудование, неэффективное управление имущественным комплексом.

Перспективным методом прогнозирования банкротства является факторный статистический анализ (в том числе кластерный анализ), позволяющий на основе статистических данных поделить предприятия на ряд классов: банкротство которых неизбежно; банкротство которых весьма вероятно; банкротство которых маловероятно. Подобным методом построены многофакторные модели вероятности банкротства, названные моделями Э. Альтмана. Построение подобных моделей для российской экономики пока проблематично: из-за отсутствия статистики банкротства; из-за влияния на факт признания фирмы банкротом многих факторов, не поддающихся учету; из-за нестабильности и неотработанности нормативной базы банкротства российских предприятий.

В процессе банкротства предприятие проходит несколько стадий: скрытую стадию банкротства; стадию финансовой нестабильности; стадию неплатежеспособности (реальное банкротство); стадию официального признания банкротства. На каждой из этих стадий принимаются определенные меры по предотвращению банкротства.

Все процедуры, применяемые к предприятиям-должникам, можно разделить на реорганизационные и ликвидационные. К реорганизационным процедурам относятся: внешнее управление имуществом предприятия-должника; досудебная санация; наблюдение.

Внешнее управление имуществом предприятия (судебная санация) – процедура, направленная на сохранение деятельности предприятия. Внешнее управление вводится на предприятии решением арбитражного суда по заявлению должника, собственника предприятия или кредитора и осуществляется путем передачи функций по управлению несостоятельным предприятием арбитражному управляющему. Внешнее управление вводится на срок не более 12 месяцев, который может быть продлен не более чем на 6 месяцев.

Досудебная санация – процедура, когда собственником предприятия, кредитором и заинтересованным в деятельности предприятия инвестором оказывается финансовая помощь предприятию-должнику. Ходатайство о проведении санации должно быть подано в арбитражный суд. Арбитражный суд удовлетворяет ходатайство, если есть реальная возможность восстановить платежеспособность предприятия. Если, несмотря на проведение досудебной санации, заявление о признании должника банкротом было принято судом, то в течение недели вводится процедура "наблюдение", которая может длиться до трех, а иногда и до пяти месяцев.

К ликвидационным процедурам относятся: принудительная ликвидация предприятия-должника по решению арбитражного суда; добровольная ликвидация несостоятельного предприятия под контролем кредиторов.

Ликвидация несостоятельных предприятий осуществляется в процессе конкурсного производства, при котором определяется конкурсная масса – стоимость ликвидируемого имущества должника, распределяемая между кредиторами в порядке очередности.

Ликвидационные процедуры ведут к прекращению деятельности предприятия, поэтому они отражают содержание банкротства в узком смысле слова. В широком смысле слова процедуры банкротства рассматриваются российским законодательством как антикризисные процедуры.

Вопрос 68 Антикризисное управление

ОТВЕТ

Решением задач предотвращения, профилактики неплатежеспособности, разработки и реализации мероприятий по выводу предприятий из состояния банкротства занимается "антикризисное управление". Оно осуществляет следующие функции:

• анализ внешней среды и внутреннего потенциала конкурентоспособности предприятия;

• диагностику причин возникновения кризисных ситуаций в экономике и финансах предприятия;

• комплексный технико-экономический и финансовый анализ предприятия для разработки мероприятий по его финансовому оздоровлению;

• бизнес-планирование финансового оздоровления фирмы;

• процедуры антикризисного управления и контроль за их проведением.

Реальная работа по выводу предприятия из состояния неплатежеспособности и банкротства начинается с анализа финансового состояния и прогноза работы предприятия в краткосрочной (до 1 года) перспективе.

Прогноз основывается на предпосылках изменения внешней среды и реализации системы антикризисных мер. К числу последних относятся: возможности реструктуризации обязательств (изменений сроков платежей); перспективы увеличения объемов производства и продаж традиционной продукции; возможности ликвидации (продажи, сдачи в аренду) неиспользуемых активов; изменения дивидендной политики и т. д. Этот путь реформирования предприятия не требует радикального перепрофилирования предприятия, но может привести к его оздоровлению, если причиной несостоятельности были отдельные ошибки в управлении.

Второй путь реформирования используется для предприятий, несостоятельность которых вызвана снижением спроса на продукцию вследствие реструктуризации экономики. Прогноз в этом случае включает оценку возможностей использования активов предприятия для производства принципиально иной продукции, спрос на которую прогнозируется высоким. Если в первом случае кредиторы могут пойти на реструктуризацию долга, то во втором, как правило, неизбежна смена собственника предприятия-банкрота.

По результатам прогноза финансового состояния составляется бизнес-план финансового оздоровления, реализующий соответствующую стратегию. Меры финансового оздоровления, включаемые в бизнес-план, должны предусматривать:

1) анализ материальных активов с целью выяснения перспектив их использования. При этом по каждому элементу имущественного комплекса необходимо принять одно из следующих решений: оставить в производстве в неизменном виде, отремонтировать, сдать в аренду, продать, обменять, утилизировать;

2) анализ видов выпускаемой продукции с целью принятия решения об увеличении производства, сохранении объемов, модернизации, свертывании производства;

3) анализ нематериальных активов;

4) анализ финансовых активов;

5) анализ товаропроводящей сети;

6) реорганизацию предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;

7) квалификацию кадров, прежде всего менеджеров высшего и среднего уровней;

8) работу с кредиторами и дебиторами предприятия;

9) комплекс мер по формированию разумной маркетинговой стратегии;

10) формирование портфеля инвестиционных проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Л. Е. Сбровского. 2-е изд. М.: ЮНИТИ, 2001.

2. Волков О. И., Скляренко В. К. Экономика предприятия: Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2003.

3. Пелих А. С. и др. Экономика предприятия. Ростов н/Д: Феникс, 2002.

4. Раицкий К. А. Экономика предприятия. – М.: Дашков и Кº, 2001.

5. Управление финансами фирмы / Под ред. А. Я. Терехина. М.: Финансы и статистика, 1998.

6. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Есипова. 4-е изд., доп. и перераб. СПб.: Питер, 2004.

7. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Е. Л. Кантора. СПб.: Питер, 2003.

8. Экономика фирмы: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. М.: ЮНИТИ, 2003.

Примечания

1

Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. М.: Экономика, 1989. С. 68.

2

В лабиринтах зарубежного управления // Ред. Г. Р. Райтер. М: Экономи ка, 1999. С. 19.

3

Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Хрипача. Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь. Кафедра экономики и организации производства, 1997. С. 199.

4

Модель БКГ – наиболее простой метод портфельного анализа. В модели используются две переменные: относительная доля рынка (отношение между собственной абсолютной долей рынка и общей величиной рынка) и темп роста рынка. На основе этих критериев строится матрица выбора стратегии, на которую наносятся различные бизнес-линии предприятия.

5

Закон РСФСР от 26.06.91 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР". Ст. 1.

6

Федеральный закон РФ от 25.02.99 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

7

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев: МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995. С. 18.

8

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиций и их отбору для финансирования. Официальное издание. М., 2000.

9

Завлин П. Н. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов: Современные подходы. СПб.: Наука, 1995.

10

Завлин П. И., Васильев А. В. Оценка эффективности инноваций. СПб.: Из дательский дом "Бизнес-пресса", 1998.

11

Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2000. С. 54.