Мотив выступает как повод, причина, объективная необходимость сделать что-то, побуждение к какому-либо действию. Создание и поддержание мотивации – дело сложное, поскольку существующие мотивы трансформируются в зависимости от индивидуальных особенностей работников, поставленных перед ними задач и предоставленного времени.

Поведение человека определяется, как правило, не одним мотивом, а их суммой, в рамках которой они находятся в определенном отношении друг к другу по уровню воздействия на работника. Отсюда мотивационная структура индивида является основой претворения им в жизнь определенных действий, причем структура мотиваций характеризуется известной стабильностью, но в то же время способна изменяться, в том числе сознательно в зависимости от воспитания человека, образования и других факторов.

Если мотивирование – процесс воздействия на человека для побуждения его к конкретным действиям посредством формирования у него определенных мотивов, возникает проблема соотношения "внутренних" и "внешних" мотивов. Мотив именуют внутренним, когда его порождает сам человек, сталкивающийся с поставленной задачей. Примером такой мотивации может быть стремление к конкретному достижению, завершению работы, познанию и т. д. В ином случае мотивы деятельности, связанные с решением задачи, вызываются извне. Подобный мотив именуется "внешним". Здесь в этом качестве выступают оплата труда, распоряжение руководства, правила поведения и пр.

В жизни нет четких различий между "внешней" и "внутренней" мотивациями. Некоторые мотивы в одних случаях порождены "внутренней" мотивацией, а в других – "внешней". Бывает, что мотив одновременно порожден разными системами мотиваций.

Мотивация оказывает очень большое значение на качество выполнения человеком работы, но между мотивацией и конечным результатом трудовой деятельности нет прямой зависимости. Нередко человек, ориентированный на качественное выполнение порученной ему работы, имеет худшие результаты, чем менее мотивированный работник. Это обусловлено тем, что на конечный результат труда оказывает влияние множество и других факторов, в частности, квалификация и способности человека, правильное понимание поставленной задачи и пр.

В системе мотиваций главным является достижение правильного соотношения между поощрением, вознаграждением и наказанием, неотвратимостью санкций.

Мотив работника формируется тогда, когда у субъекта управления есть блага, необходимые для удовлетворения его потребностей. Вознаграждение – то, что побуждает человека работать. Однако в отличие от мотивов, которые являются побуждениями внутренними, вознаграждения действуют на него извне, т. е. находятся вне сознания человека и отличаются от мотивов, поскольку мотивы – это внутренние процессы человека, выражающиеся в определенной устремленности, а вознаграждения – блага, которые в сочетании с соответствующими потребностями способствуют появлению трудовой мотивации.

Вопрос 25 Рынок труда

ОТВЕТ

Рынок труда – это совокупность экономических отношений, спрос и предложение при которых зависят от наличия определяющего фактора – рабочей силы. На рынке труда выявляется стоимость рабочей силы, условия ее найма, величина заработной платы, условия труда, возможность получения дополнительного образования, профессионального роста. Рынок труда характеризует основные тенденции в динамике занятости, ее основных структурах (отраслевой, профессионально-квалификационной, демографической), т. е. в общественном разделении труда.

Существуют четыре подхода к анализу формирования и функционирования рынка труда:

• неоклассический;

• кейнсианский;

• монетаристский;

• институциональный.

Согласно неоклассическому подходу, рынок труда развивается и функционирует на основе ценового равновесия, т. е. основным регулятором служит цена рабочей силы – заработная плата. С помощью ее регулируется спрос и предложение на рынке труда. Безработица невозможна, если на рынке труда существует равновесие. Равновесная ставка зарплаты и равновесный уровень занятости данного вида труда определяются на пересечении кривых предложения и спроса.

Кейнсианцы рассматривают рынок труда как явление фундаментального неравновесия. Дж. К. Кейнс является родоначальником современной теории занятости. Он выступал с идеей, что нет механизма, гарантирующего полную занятость. Безработица возникает из-за отсутствия синхронности в решениях о сбережениях и инвестициях. Зарплата не может выступать регулятором рынка, им является государство, которое, осуществляя регулирование совокупного спроса, может свести на нет неравновесие на рассматриваемом рынке.

Монетаристский подход исходит из стабильности структуры цен на рабочую силу. Неравновесие усиливают: установление государством минимального уровня зарплаты, деятельность профсоюзов, отсутствие информации о вакансиях.

Для уравновешивания должны использоваться инструменты денежно-кредитной политики.

Институциональный подход основное внимание придает анализу профессиональных и отраслевых различий в структуре рабочей силы.

Специфика рынка труда состоит в том, что данный рынок подчиняется законам спроса и предложения, но отличается от товарных рынков тем, что регуляторами являются не только макро– и микроэкономические факторы, но и социальные и социально-психологические. Кроме того, работник сам определяет, какую часть времени потратить на работу, а какую оставить для отдыха. Дилемма "работа – досуг" применительно к рынку труда получила название "эффект дохода (замещения)". Суть концепции "эффект дохода (замещения)" сводится к следующему: в процессе повышения заработной платы, которая стимулирует работника к труду, наступает переломный момент, характеризующийся наступлением такой ситуации, при которой достижение высокого материального положения не будет являться определяющим мотивом для работника. Работник приостановит предложение своего труда, отказываясь от дополнительной занятости и заработка в пользу отдыха (досуга).

Цена труда (заработная плата) на конкурентных рынках заработной платы устанавливается на основании спроса и предложения. В большинстве случаев критериями различий в заработной плате между участниками рынка труда (работниками) будут являться профессионализм и вид выполняемой работы.

Отклонение от равновесия на рынке труда происходит в результате:

• целенаправленной политики работодателей в области процесса найма работников и установления уровня заработной платы;

• монопольных тенденций в области предложения труда и его оплаты в результате осуществления государственной политики в области занятости;

• деятельности профсоюзов и других внешних (по отношению к рынку труда) субъектов.

Заработная плата включается в затраты (издержки) фирмы при производстве товаров или услуг, что оказывает непосредственное влияние на формирование цен на продукцию. При повышении заработной платы при прочих равных условиях происходит снижение потребительского спроса на товары фирмы, которая осуществила данное повышение, и наоборот.

Вопрос 26 Сущность и типы стратегий предприятия

ОТВЕТ

Стратегия (греч. strategia, stratos - войско, ago - веду) – первоначально военный, затем – философский, политэкономический и с 60-х гг. XX в. экономический термин. Определяется как набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности [1] или как логически интегрированная последовательная система принятия решения [2] .

Стратегию иногда определяют как выбор основных долгосрочных целей [3] , что сводит понятие стратегии к методу и процессу выбора. По определению существующая цель после произведенного выбора становится стратегической. Стратегия также включает необходимость оценочного подхода к выбору цели и направлений движения к ее достижению.

В современном изложении можно определить, что под стратегией понимается не просто одна из целей, а наиболее важная и определяющая долговременное развитие явления цель, способы движения к поставленной цели и средства ее достижения.

В понятие стратегии включается и ее более общее понятие – альтернатива, которую часто называют стратегией последнего средства.

Любая стратегия обладает следующими отличительными чертами:

• процесс выработки завершается установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций фирмы;

• сформулированная стратегия должна использоваться для разработки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, сосредоточиться на определенных участках и возможностях; во-вторых, отбросить все остальные возможности как несовместимые со стратегией;

• необходимость в текущей стратегии отпадает, как только реальный ход развития выведет фирму на желаемые события;

• в ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, в связи с чем приходится пользоваться обобщенной, неполной и неточной информацией о различных альтернативах;

• необходимость использования обратной связи: как только в процессе поиска открываются новые альтернативы, появляется и более точная информация, которая может поставить под сомнение обоснованность первоначального стратегического выбора;

• ориентир – цель, которую фирма стремится достичь, стратегия – средство для достижения цели. Ориентиры – более высокий уровень принятия решений. Стратегия, оправданная при одном наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры фирмы будут изменяться;

• стратегия и ориентиры взаимозаменяемы как в отдельные моменты, так и на различных уровнях организации. Поскольку ориентиры и стратегии вырабатываются внутри организации, возникает типичная иерархия: то, что на верхних уровнях является элементами стратегии, на нижних превращается в ориентиры.

В основе любого стратегического плана развития предприятия лежит базовая стратегия, разработка которой является прерогативой руководства предприятия.

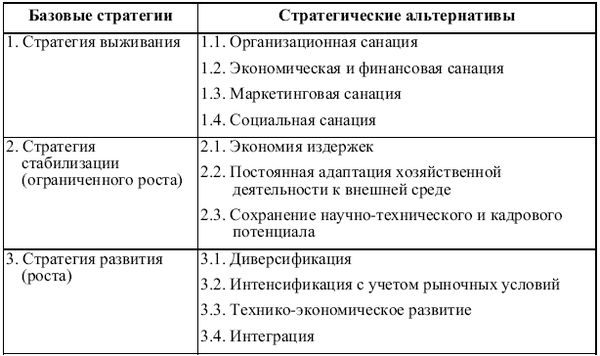

На отечественных предприятиях представляется целесообразным выделение следующих базовых стратегий:

• стратегия выживания, которая используется в условиях экономического кризиса, нестабильности, инфляции. Это попытка приспособиться к рыночным условиям хозяйствования. К такой стратегии прибегают, когда финансово-экономические показатели деятельности предприятия приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению;

• стратегия стабилизации (или ограниченного роста), используемая в условиях стабильности объемов продаж и получаемой прибыли. Ее применяют в основном предприятия в отраслях со стабильной технологией, когда руководство в целом удовлетворено положением своего предприятия;

• стратегия развития (или роста), выражающая стремление предприятия к росту объемов продаж, прибыли, повышению рентабельности и других показателей эффективности производства.

Эта стратегия чаще всего применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией. В рамках рассматриваемых базовых стратегий могут быть реализованы различные стратегические альтернативы, представленные в табл. 3 матрицей стратегических альтернатив. Наборы стратегических альтернатив нельзя понимать как принадлежность только к одной базовой стратегии, они могут "перекрещиваться".

Таблица 3. Матрица стратегических альтернатив

Как видно из табл. 3, каждая из базовых стратегий имеет множество альтернативных вариантов реализации. Стратегические альтернативы реализуются через набор мероприятий, при этом по каждому мероприятию и в целом по каждому направлению целесообразно определить необходимые затраты и ожидаемый экономический эффект.

Вопрос 27 Выбор стратегии деятельности

ОТВЕТ

Стратегия экономической организации – это совокупность ее главных целей и основных способов их достижения. Иными словами, устанавливать стратегию предприятия – значит, формировать общее направление его деятельности, ориентированное на будущее развитие. Стратегия должна исходить из поиска реальных возможностей действий предприятия. Поэтому стратегия – это прежде всего реакция организации на влияние объективных и субъективных элементов внешней и внутренней среды.

Процесс стратегического планирования на предприятии может быть представлен в виде алгоритма, состоящего из последовательных этапов решения соответствующих проблем.

Первый этап процесса стратегического планирования представляет собой стратегический анализ.

Стратегический анализ предопределяет выбор возможных вариантов стратегии в зависимости от внешней и внутренней среды, т. е. учитывает важнейшие факторы, влияющие на экономику предприятия.

Диагностика внешней среды должна выявить стратегически важные тенденции развития в области экономики, техники, правового регулирования, экологии, политики.

Диагностика внутренней среды предприятия должна проводиться с позиций маркетингового управления предприятием по функциям: производство, НИОКР, рабочая сила, менеджмент, финансы. Маркетинговая ориентация анализа является определяющей. Анализ внутренней среды по предлагаемым функциям ведется по своему предприятию и по предприятиям-конкурентам.

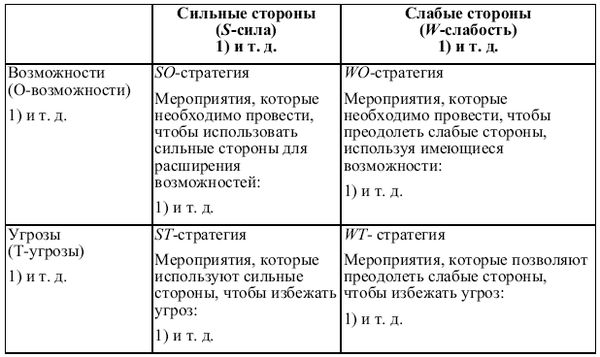

Выявить и оценить свои слабые и сильные стороны по сравнению с конкурентами, определить возможности и угрозы со стороны внешней среды предприятие может, используя метод SWOT-анализа (силы, слабости, возможности, угрозы – по начальным буквам идентичных английских слов) (табл. 4). На основе информации о внешней и внутренней среде предприятие выделяет то главное, на чем оно должно сосредоточить свое внимание.

На втором этапе проводится выделение стратегических областей деятельности – стратегических зон хозяйствования и при необходимости – организация стратегических центров хозяйствования. Под стратегической зоной хозяйствования понимается определенный отраслевой рынок, на который выходит или хочет выйти предприятие (или его отдельные стратегические центры хозяйствования). Стратегический центр хозяйствования – это относительно независимое производственное подразделение (или филиал, или самостоятельное предприятие), ориентированное на одну или несколько стратегических зон хозяйствования и отвечающее за выработку стратегической позиции в данном направлении.

Таблица 4. Матрица SWOT

Следовательно, стратегические зоны и центры хозяйствования – это тот инструмент, который может дать картину будущего изменения организации, что очень важно для принятия эффективных стратегических решений. Таким образом, на данном этапе проводится выбор конкурентных позиций для стратегических зон хозяйствования, отслеживаются жизненные циклы спроса, технологии, товара. Выбор производится с помощью матрицы БКГ (Бостонской консультационной группы) с использованием эффекта синергизма [4] . Эффект синергизма проявляется в стратегических преимуществах, которые возникают при объединении нескольких предприятий в более крупную организацию либо при объединении для достижения единых целей обособленных стратегических центров хозяйствования в рамках одного предприятия.

На третьем этапе делается оценка возможностей стратегических позиций с точки зрения уровня привлекательности, конкурентоспособности.

На четвертом этапе на основе оценки стратегических зон хозяйствования производится выбор бизнес-портфеля.

На пятом этапе представляется целесообразным перейти к технико-экономическому планированию, т. е. к планированию по функциям.

Шестым этапом процесса стратегического планирования является разработка финансового плана предприятия, предусматривающего баланс расходов и поступлений, расчеты безубыточности, прогноз формирования и распределения прибыли. Эффективность финансовой политики определяется через модель денежных потоков.

На седьмом этапе производится документирование ранее проведенных расчетов. Стратегический план предприятия оформляется в виде единого документа, содержание которого может быть достаточно произвольным.

Заключительным, восьмым, этапом является контроль и/или корректировка плана. Это этап слежения за результатами и сравнения. Контролю подвергаются все этапы стратегического плана, и в зависимости от меняющейся обстановки стратегический план может быть скорректирован.

На основе приведенного анализа и оценки возможных вариантов принимается окончательное решение о выборе наиболее целесообразной стратегии.

Вопрос 28 Функциональные стратегии

ОТВЕТ

Функциональная стратегия – управленческий план действий отдельного подразделения или ключевого функционального направления внутри определенной сферы бизнеса. Функциональная стратегия, хотя и является более узкой по сравнению с деловой стратегией, конкретизирует отдельные детали в общем плане развития предприятия за счет определения подходов, необходимых действий и практических шагов по обеспечению управления отдельными подразделениями или функциями бизнеса. Функциональную стратегию можно назвать рабочей стратегией.

Каждая функциональная стратегия имеет определенный объект, на который она направлена. В этой связи могут разрабатываться следующие функциональные стратегии:

• стратегия маркетинга;

• финансовая стратегия;

• стратегия инноваций;

• стратегия производства;

• стратегия организационных изменений и др.

Набор функциональных стратегий на том или ином конкретном предприятии определяется составом специфических целей, которые ставит перед собой руководство предприятия.

Стратегия маркетинга – это способ действия на рынке, руководствуясь которым предприятие выбирает цели и определяет наиболее эффективные пути их достижения. Цель устанавливает границы и сферы рыночной деятельности (конкурентные преимущества, овладение новым рынком и др.).

Финансовая стратегия – представляет собой общее направление и способ использования средств для достижения поставленных целей управления финансами предприятия. Целями в данном случае могут быть: максимизация прибыли при минимизации расходов, оптимизация структуры активов предприятия, обеспечение финансовой стабильности предприятия в обозримом будущем.

Инновационную стратегию можно определить как взаимосвязанный комплекс технических, технологических и организационных действий, направленных на обеспечение конкурентоспособности предприятия и устойчивое его развитие.

Стратегия производства представляет собой комплекс взаимосвязанных мер по выбору продукции (услуг), технологии и организации производства, позволяющих обеспечить устойчивое эффективное развитие производства.

Стратегия организационного развития это многоуровневая система преобразований, нацеленных на средне– и долгосрочную перспективу и предусматривающих изменение организационной структуры управления, методов работы, организационной культуры.