"Надо, конечно, обзванивать, – соглашаются хозяева, – но кто это все будет делать? Еще людей нанимать?" – "Зачем? Этим могли бы заняться ваши секретари". – "Ой, что вы! Они и так страшно перегружены. В наш офис, расположенный в центре города, заходит достаточно много людей (далеко не всегда за покупкой), и им непрерывно приходится отвечать на разнообразные вопросы – на минутку нельзя отлучиться". "Итак, – делает вывод автор, – для того чтобы наладить обзвон существующих клиентов, нужно сэкономить время секретарей. Кстати, а вы уверены, что вопросы, на которые им приходится отвечать, действительно так уж разнообразны?"

Хозяевам предлагается провести эксперимент. Секретарям раздают по чистой тетради, обещают небольшую премию и просят в течение недели фиксировать в тетради все вопросы посетителей. Через неделю готова бесценная информация для анализа. Сразу выясняется, что все секретари – люди ответственные и добросовестные (это понятно из сравнения тетрадочек). Кроме того, очень быстро выявляются вопросы-лидеры. Первое место (30 % всех вопросов) занимают вопросы о стоимости двух (всего двух!) из множества услуг, оказываемых фирмой. Второе место (около 20 %) – вопрос: "А где у вас тут туалет?" (напомним, офис расположен в центре города и далеко не все заходят туда что-то купить). Третье место (по 15 %) делят вопросы: "До какого часа вы работаете?" и "В каких случаях можно получить скидку?"

Не более 12 % вопросов можно было отнести к категории "разное". Впрочем, и среди этих вопросов, кроме игривых ("а как вас зовут?"), попадались настоящие "перлы", которые натолкнули хозяев на мысль о видоизменении ряда услуг. После того как структуризация вопросов проведена, остальное – "дело техники". Изготавливаются красивые большие объявления о стоимости трех основных услуг (третью, посетителями пока недооцененную, было решено включить тоже) и часах работы, развешиваются таблички со стрелочками, указывающими, как пройти в туалет. В небольших листочках размещается краткая информация о фирме, об условиях предоставления скидок и т. п. Вносятся также изменения в рекламную информацию.

В результате более чем в 2 раза сократилось общее количество вопросов (контрольный "замер" был проведен через месяц), высвободилось время и улучшилось настроение у секретарей. Можно было приступать к решению основной задачи – обзвону, а потом и объезду старых клиентов. Решение этой задачи помогло не только увеличить доход компании более чем на 20 %, но и изменить структуру дохода (чего собственники и добивались).

Часть 4

От азов – к вершинам

Мы рубим ступени,

Ни шагу назад!В. Высоцкий

Недавно оказался случайным свидетелем разговора двух бизнесменов. "Ну и чем там занимаются у вас, в…?" – спросил один. "Водкой!" – коротко ответил другой. "Производят, продают?" – решил уточнить первый. "Пьют", – афористично ответил второй. Два глагола в России никак не хотят терять актуальность – "пьют" и "воруют". Царизм с ними боролся, коммунисты, демократы, но этим бессмертным глаголам хоть бы хны. Почему пьют? Холодно, скучно, делать нечего, так принято. Вот почему воруют, да еще и во все возрастающих масштабах – это вопрос поинтереснее.

Воруют оттого, что мало людям платят, а людям мало платят оттого, что работают они крайне неэффективно. Воруют от бесконтрольности и безнаказанности. Воруют даже собственники-"временщики" – сами у себя. Помню, как еще в начале перестройки я оказался на одном из наших автозаводов-гигантов. Проходные были буквально заклеены множеством плакатов, клеймящих воров и несунов. Гоузчик Иванов украл запчасть такую-то, инженер Сидоров пытался вынести 10 втулок и т. д. и т. п. Видя, как внимательно я рассматриваю эти плакаты, мой сопровождающий ухмыльнулся: "Да эти разве воруют, эти балуются, шалят. Те, кто покруче, они не выносят, а вывозят – причем легально. Но фамилии настоящих расхитителей и воров в проходной не встретишь, надо смотреть телевизор и читать газеты, они оттуда нас всех учат, что воровать нехорошо".

Один из моих учителей, недавно ушедший из жизни московский философ и дизайнер Л. Б. Переверзев, писал в середине 90-х годов: "Из-за изначального отсутствия в России среднего класса и каких-либо демократических институтов ее всегда отличал колоссальный разрыв между образованной властвующей верхушкой и остальным населением – бесправным, нищим и неграмотным. Это предопределило основной способ управления большими коллективами людей, где полная фаталистическая покорность и пассивная безответность управляемых считались такими же естественными, как и ничем не ограниченный деспотический произвол управляющих".

Интересно, что эта ситуация дурно влияет не только на управляемых, но и на управляющих. Мало кто, судя по всему, мечтает о том, чтобы передать бизнес, репутацию детям и внукам. Им можно передать лишь "зеленые" денежные знаки, квартиры, автомашины. Все прочее слишком недолговечно. Сегодня ты олигарх, завтра тебя разыскивает Интерпол, сегодня ты вершишь судьбы региона, а завтра решаешь проблемы собственного трудоустройства и с тобой неожиданно перестают здороваться старые приятели. Среда, в которой мы все существуем, принципиально не желает создавать хоть какие-нибудь механизмы защиты. Богатые и бедные, мы (в разной, конечно, степени) беззащитны перед этой средой. Пьянство, воровство и прочие пороки лишь симптомы, а вовсе не причины этой всеобщей неуверенности и беззащитности.

В этом разделе мы поговорим не только о собственности и собственниках, но и о том, как, зная азы бизнеса (о них говорилось в первых трех частях книги), приумножить собственность. Бухгалтер, повинуясь главному учетному уравнению (активы равны пассивам), сказал бы, что для увеличения собственности нужно увеличивать активы и уменьшать обязательства. Мы же поговорим о том, как это реализуется в современной практике, о роли лидера в бизнесе, об ориентации на клиента, а также о пользе и вреде, которые вам может принести консалтинг. Но сначала о собственности.

Глава 11

О собственности и текущем моменте

Где нет хозяина,

там все бывают хозяевами;

где всё господина,

там все бывают рабами.Ж.-Ж. Руссо

Я, мне, мое.

"Битлз"

О собственности, доблести и славе

Словари дружно определяют собственность как "исторически определенную форму присвоения материальных благ, прежде всего средств производства". Впрочем, четырехтомный Словарь русского языка дает еще два значения слова "собственность":

• имущество, принадлежащее кому-либо и находящееся в полном распоряжении кого-либо, чего-либо;

• принадлежность кому-либо, чему-либо с правом полного распоряжения, а также право владеть, распоряжаться кем-либо, чем-либо.

А вот как определяет словарь понятие "собственник":

a) владелец какой-либо собственности;

b) тот, кто стремится нераздельно обладать кем-либо, чем-либо.

Что же такое собственность в России 2002 г.? Гири на ногах, причина постоянной бессонницы? Дойная корова? Ковер-самолет? Или предмет гордости, послание будущим поколениям?

Государство мало того что само является крайне неэффективным собственником, еще и весьма презрительно относится к другим собственникам, либо инициируя очередной передел собственности, либо снисходительно и с пониманием относясь к переделам, которые инициируют негосударственные структуры. Активно способствовавшее развитию черной и серой экономик в стране (которые по масштабам успешно конкурируют с "белой" экономикой) государство время от времени устраивает "показательные порки" – так, чтобы никто не мог чувствовать себя вне опасности. В "разборки" активно втягиваются органы правопорядка, судебная система. Как пошутило однажды НТВ, в других странах принято иметь своего адвоката, у нас же принято иметь своего прокурора и своего судью.

Беззащитные перед государственными и криминальными структурами, которые то и дело смыкаются между собой, собственники имеют небогатый, по сути, выбор: заводить "своих" чиновников, самим идти во власть либо заводить свои криминальные структуры, тащить все, что попадается под руку (потому как нет никакой уверенности в том, что принадлежащее тебе сегодня будет принадлежать тебе и завтра). Ресурсы потоком вымываются из нашей экономики, которая при этом еще стонет "ах, нет инвестиций, ах, устарели основные фонды".

К собственнику относятся с презрением не только государство и криминал, его презирают (хотя и тщательно скрывая это) менеджеры и персонал его предприятий. "Нечто мы хуже, – думают менеджеры, – ну оказался он чуть более быстрым и ухватил, успел что-то захапать, что же теперь, из-за этого всю жизнь на него пахать?"

Такая "мораль" в применении к собственнику, создателю бизнеса, означает "уйди, собственник, не мешай, дай порулить (полакомиться, покуролесить)".

Если эффективность нашего производства составляет 5-10 % по сравнению с аналогичным американским или японским, откуда возьмется нормальная оплата труда для работников? Откуда возьмутся средства на новые технологии? И даже если найдутся сумасшедшие инвесторы или кредиторы, где гарантия, что и новые вложения не будут растрачены, разворованы, использованы столь же бездарно, как и раньше?

Если в западной фирме выработка на одного человека (имеется в виду основной управленческий и производственный персонал) составляет менее 100 тыс. долл, в год на человека, это ужасно, бизнес "загибается" – фирма не может привлечь финансовые ресурсы и сильных специалистов, имеющихся тоже трудно удерживать, нужен четкий план выхода из кризиса. У нас же прекрасно существуют фирмы с выработкой 20–30 тыс. долл, в год на человека, а то и 10–15 тыс., и никто не считает это кризисной ситуацией.

Многие управленцы стремятся к натуральному хозяйству (все должно быть у меня, никаких разделяемых ресурсов). Как-то не приживаются у нас показатели, связанные с эффективностью, мы любим поговорить про оборот, прибыль, про что угодно, кроме эффективности использования имеющихся ресурсов, в том числе человеческих. А те немногочисленные фирмы, которые нашли свою нишу на рынке, которые вкалывают и имеют показатель выработки на уровне 100–120 и даже 180 тыс. долл, в год на человека (есть и такие!), выглядят как инопланетяне ("И чего жилы рвут? И куда торопятся? Что им, больше всех надо?").

Долгие годы нас приучали к равенству в нищете, и, наверное, еще не одно поколение должно смениться, прежде чем основная масса народа (изначально талантливого!) начнет стремиться к равенству в богатстве.

Детские шалости юного рынка

Сам себе и командир, и начальник штаба

Впрочем, подождите жалеть собственников, они тоже не лыком шиты. Классический для нашей страны вариант – собственник предприятия является и его генеральным директором (а также инвестором и кредитором). Аркадий Райкин мог в свое время исполнять в одном спектакле добрый десяток ролей – и все это было точно и узнаваемо. Все ли собственники обладают способностями гениального артиста? Дело в том, что ключевые интересы у этих ролей (или "шляп", как любят говорить в специальной литературе), мягко говоря, не совпадают, расходятся.

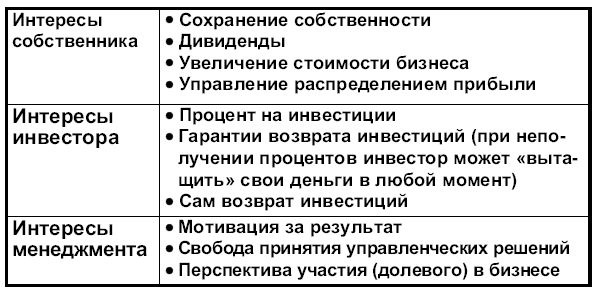

Например:

Несколько лет назад я консультировал одного молодого московского бизнесмена, который был собственником и генеральным директором небольшого, но прибыльного предприятия. Мы сидели в его огромном кабинете, и я спросил: "Зачем тебе такой большой кабинет?" – "Ну как же? – удивился мой собеседник. – Меня посещают очень серьезные клиенты и партнеры, такой кабинет сразу же наводит их на мысль, что они имеют дело с солидными людьми. В этом кабинете очень удобно собирать оперативные совещания – здесь помещается чуть ли не половина фирмы, не надо тесниться, можно собрать всех за один раз и обсудить текущую ситуацию и планы работ".

"Хорошо, – сказал я, – а теперь пересядь, пожалуйста, из своего кресла вон на тот стул и перейди из роли генерального директора в роль собственника. Ты знаешь, сколько проблем на фирме? Кабинеты переполнены, некоторые сотрудники до сих пор не имеют своего рабочего места, компьютера. Им не то что клиентов принимать негде, им самим сесть некуда. Представь себе, что генеральным директором работаешь не ты, а я. Что бы ты сделал со мной за такой кабинет, за столь неэффективное использование офисных площадей при крайней их нехватке?"

Молодой человек задумался: "Наверное, я бы отнял у вас кабинет. Нет, пожалуй, я бы вас все-таки уволил – вы думаете о себе, но не думаете об эффективности бизнеса и о том, что сотрудники могут разбежаться". – "Классно, – сказал я, – меня радует твой ответ. Почему же ты не уволишь себя как генерального директора?" – "А кем я могу себя заменить? А кому нынче можно доверять?"

Что нужно собственнику (кроме, естественно, гарантий, что его собственность никуда не "уплывет")? Прежде всего ему нужны дивиденды. Желательно регулярные. Пусть в мире их выплачивают ежегодно, у нас так не принято. Целый год ждать? Зачем? Дивиденды, желательно достойные, хочется получать каждый квартал, а лучше – каждый месяц (этакая "зарплата создателя", плата за то, что ты владеешь капиталом). Но откуда возьмутся эти дивиденды? Это деньги, которые нужно отвлекать из бизнеса. Выплачиваемые, да еще и ежемесячно приличные дивиденды – это не-закупленное сырье и оборудование, это "замерзшая" зарплата работников, это отсутствие финансовых ресурсов для маневра и проработки новых, перспективных направлений.

Нужно ли все это генеральному директору? Конечно, нет. Нормальный генеральный хочет развивать свой бизнес, и поэтому он будет всеми силами уговаривать собственника отказаться пока от дивидендов или брать поменьше и пореже, дать бизнесу-птенчику подрасти, встать на ноги. Не будем, однако, забывать о том, что в нашем варианте собственник и генеральный директор – одно и то же лицо. Жена требует виллу, бизнес – новое оборудование. Собственник начинает метаться, у него "крыша едет". Передать оперативное руководство наемному генеральному директору? Но где они, эти способные и готовые управлять ребята, которым можно верить? Слабый не справится, сильный украдет все, что сможет.

Продать – чтобы оценить!

Что еще нужно собственнику? Еще он хочет увеличивать стоимость своего бизнеса (или капитализацию, выражаясь научным языком). Но как можно увеличить то, чего нельзя измерить? Классический способ измерения стоимости бизнеса связан с фондовым рынком, но у нас последний пребывает в зачаточном состоянии (как пошутил один специалист, "фондовый рынок у нас есть, но только демоверсия").

Между тем одна из важных функций фондового рынка – защита собственности, механизму позволяющий, в частности, продать то, что тебе не нужно, и купить то у что нужно.

Можно, конечно, оценить стоимость сырья и материалов, готовой продукции, но этого явно недостаточно для оценки стоимости бизнеса (и главное – для оценки динамики этой стоимости). Как оценить персонал? Имеющуюся клиентскую базу? Налаженные каналы продвижения и сбыта? Остается едва ли не единственный способ определения стоимости компании – это попробовать продать ее, т. е. громко известить мир (или тихо – потенциальных покупателей) о том, что ты готов продать свой бизнес или его часть. Но и здесь возникает множество "подводных камней".

Продать бизнес не так-то просто, нужно подготовить его к продаже – расчистить "активы", описать свой бизнес, сделать его более прозрачным и привлекательным, показать, на чем новые хозяева смогут зарабатывать здесь деньги. И пожалуй, самое сложное – правдоподобно объяснить, почему вы сами его продаете. Снова всплывает великая идея всеобщего недоверия и подозрительности: и со стороны продавца – "Почему это я должен раскрывать конфиденциальную информацию? А вдруг они воспользуются ею мне во вред?", и со стороны потенциальных покупателей – "Почему продает-то? Что-то тут нечисто, что-то не так, что-то недоговаривает. Хорошая корова нужна самому. Наверное, узнал о предстоящем "землетрясении" или "властетрясении" и хочет спихнуть свое добро, которое завтра будет стоить две копейки".

Кроме того, даже таким непростым, небыстрым и достаточно дорогим способом, как подготовка бизнеса к продаже, можно определить его стоимость лишь на текущий момент. Но рынок быстро меняется, и как оценить стоимость предприятия через полгода, год? Снова готовить его к продаже? Но кто же будет тратить время на переговоры с человеком, который все время что-то предлагает, но не продает (а просто провоцирует рынок)?