Три благодарности за убытки

В одном из поволжских регионов прогрессивный директор, изучив ситуацию на своем заводе, обнаружил, что клиенты тратят слишком много времени и сил на оформление заказа, его получение и т. д., решил предоставить большую свободу отделу сбыта – никаких согласований внутри завода, исходить прежде всего из интересов клиентов.

Как раз в это время одному частному лицу выдавали его заказ, выполненный в течение месяца. Частник тут же попросил сделать по той же цене в 10 раз больший объем, причем срок поставил очень жесткий – 2 недели. Поговорив с клиентом и оценив его перспективность, менеджер из службы сбыта пообещал выполнить этот заказ и оформил соответствующие документы. В результате возник скандал, быстро дошедший до генерального директора. Мудрый руководитель сначала поставил весь завод "на уши", чтобы выполнить этот заказ, а потом объявил менеджеру сразу три благодарности (с хорошими денежными премиями):

• за то, что удержал клиента,

• за то, что не поговорил с замом директора по производству (выполнение такого заказа требует слишком много времени),

• за то, что не поговорил с финансовым директором (и не узнал о планируемом повышении цен в полтора раза).

Если вы торжественно провозглашаете, что самое главное – удержать клиента, а все остальное – вопросы второстепенные, надо быть готовым к последствиям такого решения. Менеджер отдела сбыта действовал точно в рамках провозглашенной стратегии, и гендиректор, поощрив его, задумался о необходимости существенного изменения, уточнения стратегии.

Формулировки целей и стратегии обычно оттачиваются очень долго, каждое слово "взвешивается" и подробно растолковывается. Очень важно, чтобы к постановке целей и выработке стратегии фирмы были привлечены вторые лица и средние менеджеры, не нужно жалеть времени на согласование мнений выслушивание позиций. В противном случае каждый остается при своем мнении.

Приведем забавный пример беседы с функциональными директорами одной из фирм:

• "У нас кризис жанра: сидим на старых рынках, а есть много новых, не захваченных, очень интересных ниш. И совершенно непонятно, зачем фирма вдруг занялась розницей" (это мнение коммерческого директора).

• "Ни в коем случае нельзя терять завоеванные рынки, даже если они сегодня малорентабельны. Мы слишком много сил в них вложили, и нужно дождаться их нового подъема" (так думает финансовый директор).

• "Мы явно запаздываем, розницу надо быстро расширять. Пусть она дает пока небольшую долю доходов, но она мобильна и стабильна, хорошо сглаживает "рыночные пики"" (это мнение зама по развитию и маркетингу).

Какой результирующий вектор получится при сложении подобных векторов? А если эти и без того сильные люди еще усилятся, что получится?

Сохранять ли ориентацию на старые рынки, и если да, то в какой степени? Продолжать заниматься только оптовыми поставками или развивать параллельно розницу? Очевидно, что пока генеральный директор и его замы не достигнут согласия по этим ключевым вопросам: они будут денно и нощно распылять ресурсы, сбивать с толку своих подчиненных – вместо того, чтобы мобилизовать их и направить на достижение выбранных и согласованных целей.

Умеете ли вы нравиться и умеете ли слушать?

Борис Акунин в "Пиковом валете" определил, пожалуй, две основные черты клиентоориентации – умение нравиться и умение слушать:

• "Самая главная наука не арифметика или латынь, а умение нравиться… Если ты человеку понравился, сумел к нему ключик подобрать, все, твой он, этот человек, делай с ним что хочешь. Понравиться можно всякому, и нужно для этого совсем немногое – понять, что за человек, чем живет, как мир видит, чего боится. А как понял, играй на нем, словно на дудке, любую мелодию. Хоть серенаду, хоть польку-бабочку".

• "Девять из десяти людей сами тебе все расскажут, только согласись выслушать. Ведь никто никого толком не слушает – вот что поразительно. В лучшем случае, если воспитанные, дождутся паузы в разговоре и снова о своем. А сколько важного и интересного можно узнать, если умеешь слушать… Правильно слушать – это своего рода искусство. Надо вообразить, будто ты – пустая склянка, прозрачный сосуд, сообщающийся с собеседником при помощи невидимой трубки. Пусть содержимое из партнера по капельке перетечет в тебя, чтоб ты наполнился жидкостью того же состава, цвета и градуса. Чтоб ты на время перестал быть собой и стал им. И тогда человек станет тебе понятен во всей своей сути, и ты заранее будешь знать, что он скажет и что сделает".

Клиент отзывчив и голоден на внимание. Клиент – потрясающий источник информации, в том числе о конкурентах. Если он вам ничего не сказал, значит, вы забыли его об этом спросить. Никакие маркетинговые исследования не заменят живого общения с клиентами (по делу или просто "за жизнь") – хоть по 20–30 минут в день. Как писатели живут под девизом "Ни дня без строчки", а спортсмены – "Ни дня без тренировки", так и менеджеры, желающие быть успешными, должны проникнуться девизом "Ни дня без беседы с клиентами" (думая при этом о клиенте, а не только о его кошельке).

Умение внимательно выслушать клиента позволяет понять, что для него действительно важно – сроки, комплектность, цена, качество, скорость отработки рекламаций или что-то еще. Если, например, 67 % клиентов волнуют сроки, можно создать несколько продуктов – "дорого и быстро", "дешево, но не быстро" и т. д. Можно предложить клиенту "меню" – сверхсрочный, срочный, обычный и неторопливый заказ. Дорогие заказы должны идти по "зеленой улице", протянутой через всю вашу фирму, надо предусмотреть серьезные штрафные выплаты клиенту за срыв такого заказа. Поставка через неделю или через 2 месяца – совершенно разные услуги.

"Я" покупателя, как и "я" всякого человека, время от времени нуждается в "поглаживании". Невозможно количественно оценить, сколько клиентов теряется из-за мелких человеческих ошибок – оставил без ответа телефонный звонок, опоздал на встречу, забыл поблагодарить. Именно эти "мелочи" и отличают преуспевающую компанию от неудачницы. Вы должны предусмотреть в своей маркетинговой программе какой-то способ сохранения контакта с заказчиком, даже когда вам нечего ему продать. Самый эффективный контакт с удовлетворенным клиентом – это контакт между продажами, причем при условии, что вам неизвестно, когда состоится следующая продажа.

Поняв, что мини-маркеты не торопятся брать их мороженое или пиво из-за проблем с холодильным оборудованием, производители мороженого и пива стали (за собственный счет!) приобретать холодильники и таким образом прочно привязали к себе розничных торговцев. Крупный оптовик, торгующий товарами бытовой химии, понял, что клиенты боятся брать новинки, не хотят рисковать, и ввел правило: новые товары можно брать "на пробу" и потом (при условии сохранения товарного вида) возвращать.

Маркетинг – это умение думать головой своего клиента. Не производитель, а клиент вдыхает в продукт жизнь, оживляет его.

Производитель создает лишь "тесто", из которого пользователь выпекает "пироги" на свой вкус. Очень важное понятие "модель пользования". Кто и как будет пользоваться продуктом? Что этот продукт даст потенциальному покупателю? Товар в руках покупателя начинает новую жизнь в процессе использования (и если вы не отслеживаете эту новую жизнь своих товаров и услуг, возникает классическая проблема "безотцовщины" с непредсказуемыми последствиями).

Ключевой вопрос: захочет ли клиент даже в тяжелых экономических условиях отдать деньги именно за ваш продукт или услугу? Для этого продукт или услуга должны как минимум удовлетворять его потребностям и как максимум предвосхищать их. В дело вступают факторы изменения философии взаимодействия с клиентом: выигрывает тот, кто при примерно равных ценах продукта или услуги обходит других в сервисе, скорости и качестве доставки. И не следует забывать о том, что проблемы клиента часто кроются не в самом продукте, а в его взаимодействии с окружающей средой.

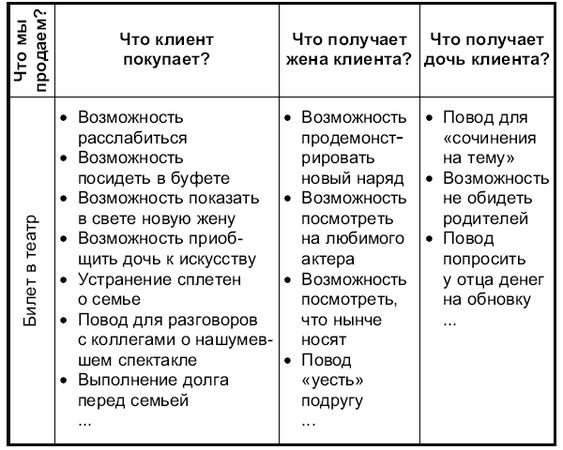

Простой пример – мы предлагаем кому-то купить билеты в театр:

Клиент слышит совсем не то, что вы говорите. Клиент покупает совсем не то, что вы производите и продаете.

Клиент использует вашу продукцию совсем не так, как вам хотелось бы или как вы написали в инструкции.

Клиент капризен. Но вы должны терпеть и слушать, если это ваш клиент. Если речь идет об услугах, клиенту обязательно нужно дать роль в "спектакле", который вы ставите. Хорошо бы главную роль.

Клиент, как ребенок, обожает призы и подарки. Есть разница между дешевизной и благородством.

Ценовое продвижение ничего не добавляет в отношения покупателя и марки, подарок – совсем другое дело.

Клиент хочет получить товар или услугу быстро, дешево и при этом качественно. Но и вы не лыком шиты: в процессе удовлетворения потребностей и желаний клиента можете "породить" новые его потребности и желания (продавая не только продукты и услуги, но и "анонсы"). Клиент нелогичен, как девушка. Он хочет быть единственным ("на тебе сошелся клином белый свет"), но при этом надеется, что вы человек опытный. Клиент хочет, чтобы выпускаемый вами топорик был острым, когда ему нужно, и "смирным", безопасным в остальное время. Значит, топорик как минимум должен быть в чехле, чтобы рюкзак не порвать. И брусочек должен прилагаться к топорику (на случай, если тот затупится). И еще – придумайте что-нибудь, чтоб не терялся брусочек.

Мир парадоксов, в котором производители и продавцы должны научиться балансировать "на канате" клиентских желаний.

Всегда ли прав клиент?

Есть такое понятие "ложная клиентоориентация". С ней надо бороться, как и с такими лозунгами, как:

• "Клиент всегда прав",

• "Каждый позвонивший – достояние компании",

• "Ни один клиент не должен уйти необслуженным".

Клиент не всегда прав, нужно иметь самоуважение и здравый смысл, чтобы не "прогибаться" под клиента, а устанавливать с ним равноправные сбалансированные отношения.

Скажите, кто ваш клиент, и мы скажем – кто вы. Если вы сосредоточились на вялых и безынициативных клиентах (избегая агрессивных и требовательных), то и сами очень скоро станете такими же вялыми и безынициативными.

Нередко клиентов (если ясно, что это клиент из не приоритетной для вас отрасли, или если удовлетворение его желаний потребует неимоверных усилий) лучше вежливо отправлять к конкурентам (есть исключение – если явно просматривается новое, перспективное бизнес-направление, на уровне руководства компании должно быть принято решение о работе на перспективу по этому направлению). Компания не может быть неразборчивой, она должна работать со "своими клиентами" на тех рынках, где она может быть максимально полезна и эффективна. Свою целевую группу надо удовлетворять не на 99 %, а на 110 % (исходя из клиентской точки зрения). Как же этого добиться, если так много дорогого времени грамотных экспертов будет уходить на "пустые" звонки и беседы? Именно этого самого времени потом не хватит реальным, платежеспособным и перспективным заказчикам. Где же тут клиентоориентация?

Кстати, многие противоречия клиентоориентации снимаются, если понимать под "клиентом" в широком смысле этого слова своих сотрудников, коллег, себя самого (причем себя и ключевых сотрудников неплохо бы отнести к "золотым" клиентам). Такое толкование позволяет более серьезно подходить к разбору конфликтов, точнее расставлять приоритеты.

Если, к примеру, ваша фирма занимается проектными работами, надо четко научиться разбивать проект на тестовую ("завлекательную") и реально оплачиваемую части. Если самую дорогую и красивую часть проекта делать бесплатно – значит, лишать себя удовольствия расти. В нормальном бизнесе обе стороны могут получить удовольствие и испытать желание встретиться еще. Одна идея порождает другую, и начинается эффект "снежного кома". Никто не должен проиграть в результате взаимодействия, ибо если проиграет клиент – он больше не придет и будет рассказывать о продавце гадости, если проиграет продавец – у него не будет денег на развитие.

И не верьте тем, кто все разговоры о проблемах своей фирмы сводит исключительно к ценам – "вот были бы у нас ниже цены…" Разговор с клиентом только о цене – это разговор низшего уровня. Чаще всего цена лишь предлог, подтекст всегда какой-то другой. Почему человек говорит "дорого"?

• У кого-то есть дешевле.

• У него просто нет денег.

• Не то предлагаем (не определили ценность, поль-зу).

• Хочет поторговаться (привык всегда торговаться).

• Не наш клиент (не было четкого маркетингового плана).

Без маркетингового плана, системы аргументов и ценовой политики продавец безоружен. Цена – это продукт маркетингового плана, мост между компанией и клиентом (а скидка соответственно – "последний патрон" продавца).

Фирма Castrol перешла в свое время от бесперспективной ценовой конкуренции на рынке технических масел для оборудования (производителей тысячи, и выделиться трудно) к взятию на себя финансовой ответственности за нормативную (в соответствии с "паспортом") бесперебойную работу сложного и дорогого оборудования. Какие масла нужны, какие специалисты, как все организовать? – это уже стало ее проблемой. Другой уровень продукта и отношений – совсем другие деньги, здесь демпинг уже ни к чему. Если вы экономите средства клиента, помогая ему увеличить выпуск продукции, вы вполне можете претендовать на часть этой экономии.

Ты меня уважаешь? А себя?

Начальник отдела сбыта швейной фабрики на одном из консалтинговых семинаров несколько лет назад, отвечая на вопрос: "Как бы вы определили понятие "сбыт"?" – дала любопытное определение: "Сбыт – это избавление от произведенной продукции". Я попытался уточнить: "Вы что, нечаянно выпустили эту продукцию?" – "Планово или нечаянно – какая разница? – ответила женщина. – Все равно надо от нее срочно избавляться, иначе на какие же деньги мы будем покупать завтра сырье?" Можно сколько угодно повторять фразы из учебников об "удовлетворении потребностей и желаний клиентов", но появляются в живой беседе слова "избавление от продукции" – и все становится ясно.

Маркетинг начинается внутри компании. Самый важный клиент для нас – мы сами. Если мы это не покупаем, почему это должны покупать другие?

Другой пример самооправдания и неуважения к себе и к клиенту: "Извините, но наша продукция полностью соответствует действующим ГОСТам". Спору нет, ГОСТ – хороший контролер, но у него нет лица, капризов, амбиций и понятий о моде. Если фирма работает на рынке, от ГОСТоориентации придется двигаться к клиентоориентации. Одно другому не мешает. На фундаменте ГОСТоориентации можно построить красивый дворец клиентоориентации (где есть индивидуальная отделка, декор, стиль).

Когда службы, связанные с оформлением и отпуском продукции на заводе, имеют перерывы на обед, не совпадающие во времени, а на бедного потребителя возлагается обязанность самостоятельного сбора десятка подписей на документах по отгрузке продукции – это что, уважение к клиенту? А очереди в помещении службы сбыта и на стоянке грузового автотранспорта перед складами фирмы? Налицо на редкость неуважительное отношение и к своему времени, и к времени своих клиентов. А что стоит пригласить клиентов в демозал, налить чайку, показать новую продукцию и рекламные материалы, просто поговорить с людьми, нередко приехавшими за тысячи километров, об их проблемах, пожеланиях и перспективах развития?!

Впрочем, избыток внимания и недостаток здравого смысла наносят не меньше вреда, чем отсутствие внимания. Известна история о первом вице-президенте одной из крупнейших в мире фирм, которого в Москве принимали с суперпочестями. Его сопровождала большая охрана, гостя сводили на парад на Красной площади. В итоге он вернулся и доложил, что Россия по-прежнему военизированная империя зла. Прекрасный пример одноходового мышления и незнания особенностей конкретных потенциальных партнеров.

Когда простые задачи клиентов решают очень квалифицированные сотрудники, это приводит к неэффективности использования дорогих ресурсов либо к обману клиентов (когда за простую услугу с клиента берут слишком дорого). Нарушается принцип соответствия.

А вот другой пример – на тему "хотели как лучше". Даме, возглавляющей довольно крупную фирму, в парикмахерском салоне, который она регулярно посещала, ни с того ни с сего дали 40 %-ную скидку, которая ей была совершенно не нужна. В результате и даму обидели, и часть дохода потеряли. А поступили бы умнее-дали бы, например, красивую карточку, по которой ее знакомые, подруги и родственницы получали бы скидку 10 %, – глядишь и заработали бы как следует. Эта забавная история имела продолжение. С нового года 40 %-ную скидку, опять же не предупредив даму, вдруг отменили ("вы знаете, у нас снова изменились внутренние правила"). Это окончательно вывело бизнес-леди из равновесия – "Больше я в этот салон ни ногой, буду приглашать здешних мастеров к себе на дом". Итог необдуманных действий руководителей салона – потеря хорошего клиента, снижение лояльности сотрудников, антиреклама. Зачем вообще нужны корпоративные стандарты, если они не согласованы с клиентами и не воспринимаются ими?