Понятийный аппарат новой институциональной экономической теории и современной экономической социологии позволяет дать аналитическое описание процессам адаптации участников рынка к изменившимся правилам обмена. В России государственное регулирование деловых отношений торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров привело к коррективам в их договорах, однако не трансформировало ключевые практики ведения бизнеса. Маркетинговые и прочие платежи, получаемые ритейлерами, обеспечивают нормальное функционирование современных торговых форматов. Важно, что эта общемировая практика выгодна как торговым сетям, так и их поставщикам.

Литература

Авдашева С., Дзагурова Н, Крючкова П., Юсупова Г. Развитие и применение антимонопольного законодательства в России: по пути достижений и заблуждений. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011.

Авдашева С., Новиков В. Лиса и журавль: парадоксы дискриминации // Конкуренция и право. 2012. № 1. C. 22–27.

Барсукова C. Балансируя на тонкой проволоке (западные розничные сети в оценках российских предпринимателей) // ЭКО. 2003. № 1. С. 42–55.

Блум П., Гундлах Г., Кэннон Дж. Плата за торговое место: теоретические направления и взгляды менеджеров-практиков // Экономическая политика. 2008. № 5. C. 129–159.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, 2006.

БолтанскиЛ., ТевеноЛ. Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Даугавет Д. Рыночная власть торговых сетей: что изменил Закон о торговле // Экономическая политика. 2011. № 4. С. 80–95.

Келли К. Анализ платы за торговое место на рынке продовольственных товаров: конкурентный подход // Экономическая политика. 2008. № 5. C. 160–176.

Маркин М.Е. Выбор бизнес-партнеров в российской розничной торговле: роль социальной укорененности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012а. Т. XV. № 5. C. 246–257.

Маркин М. Как обосновывалось государственное регулирование розничной торговли: эмпирический анализ аргументации // Экономическая политика. 20125. № 4. C. 147–162.

Маркин М.Е. Разлад координации в деловых отношениях участников рынка: к развитию экономической теории конвенций // Теоретическая экономика. 2013. № 6. C. 9-16.

Маркин М. В поисках справедливости. Ритейлеры против ФАС: исход неочевиден // Мое дело. Магазин. 2015. № 175. C. 18–22.

Нижегородцев Т. Торговая сфера в ожидании законодательной ревизии // Конкуренция и право. 2012. № 1. C. 14–15.

Новиков В. Qui prodest? (непредвиденные последствия реализации закона о торговле) // Экономическая политика. 2009. № 4. C. 190–199.

Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т. 35. № 2. C. 3-20.

Радаев В.В. Кто выиграл от принятия закона о торговле // Вопросы государственного и муниципального управления. 2012а. № 2. C. 33–59.

Радаев В. Что изменил Закон о торговле: количественный анализ // Экономическая политика. 20125. № 1. C. 118–140.

Радаев В.В. Как завоевывается рынок: распространение новых организационных форм в российской розничной торговле // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Т. X. № 3. C. 22–37.

Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011.

Радаев В. Время покажет? Среднесрочные эффекты применения Закона о торговле // Экономическая политика. 2014. № 5. C. 75–98.

Радаев В.В., Котельникова З.В., Маркин М.Е. Развитие российского ритейла: меры государственного регулирования и их последствия (закон о торговле в зеркале исследований). М.: ГУ ВШЭ, 2009.

Bluestone B., Hanna P, Kuhn S., Moore L. The Retail Revolution: Market Transformation, Investment and Labor in the Modern Department Store. Boston: Auburn House, 1981.

Глава 6

Финансирование НКО в России в 2000-2010-е годы. Новые механизмы поддержки или контроля?

С начала 2000-х годов консолидация власти в России описывается как процесс закрытия политического пространства, контролируемого элитой сверху вниз (так называемая вертикаль власти). По мнению политической оппозиции, В. Путин "пытается возродить закрытую политическую систему с преобладающим влиянием одной партии, контролируемую одним единственным человеком" [Ostrov, Satarov, Hakamada, 2007, p. 3]. Одним из примеров подавления государством гражданских инициатив обычно называют изменения во взаимоотношениях между государством и общественными организациями, так называемыми НКО (некоммерческими организациями). С 2005 г. административный контроль деятельности российских общественных объединений был усилен, что существенно ограничило возможности их финансирования зарубежными партнерами. В СМИ, в отчетах ассоциаций и в научных исследованиях, посвященных гражданскому обществу в России, эти новые условия деятельности и финансирования были подвергнуты критике как губительные для свободы [Human Rights Watch, 2009].

Тем не менее если оставить в стороне расхожие штампы, применяемые демократической оппозицией, то управление ассоциациями в России представляется не только как возвращение к политическому авторитаризму. Это одновременно и заимствование управленческого инструментария, присущего рыночной экономике. Популярность теории new public management в России в начале 2000-х годов и применение этих принципов к третьему сектору, помимо сокращения государственных расходов, привело к централизации власти [Jakobson, 2001; Peters, 2008; Sigman, 2007]. Политический контроль в отношении НКО осуществляется посредством как принудительных мер, так и поощрительных государственных программ, нацеленных на поддержку "гражданского общества" и оказание "благотворительности", что в значительной степени инспирировано соответствующей международной практикой [Dauce, 2013].

В 2012 г. эта двойственная политика принуждения и стимулирования получила новое развитие. Российское правительство приняло закон, требующий, чтобы НКО, финансируемые международными партнерами и занимающиеся внутриполитической деятельностью, зарегистрировались в качестве "иностранных агентов". В то же время Владимир Путин заявил: "Что касается некоммерческих организаций, то я согласен с моими коллегами, которые считают, что если мы вводим более жесткие рамки для их деятельности, то мы, конечно, должны увеличить им нашу собственную финансовую поддержку". Новые возможности финансирования НКО свидетельствуют о том, что в построении гражданского общества возрастает роль управленческих принципов, предполагающих, в частности, конкуренцию между ассоциациями. Механизм отбора проектов, поддерживаемых государством, контроль за их реализацией и оценка их результатов, является новой формой подчинения и управления их деятельностью. С середины 2000-х годов как администрация, так и общественные объединения понуждаются к соблюдению этих новых положений. Наша цель – описать практику предоставления государством грантов для НКО и их влияние на деятельность российских общественных организаций.

Мы рассмотрим новую публичную политику государства в отношении НКО и деятельность посреднических объединений, которые помогают НКО в их взаимоотношениях с властью и облегчают их адаптацию к новым правилам, установленным государством. Эти посредники обеспечивают взаимодействие между участниками процесса, создают общий понятийный аппарат [Lascoumes, 1996]. Кроме предлагаемых ими юридических или бухгалтерских консультаций, они способствуют распространению принципов новой политики в деятельности НКО. Такие посредники обладают профессиональными знаниями, полученными в ходе реализации отдельных проектов в 1990-х годах с участием международных партнеров, имеют прямое отношение к процессу импортирования и развития в России практик, принятых отныне на вооружение российским правительством. Однако такое сближение не проходит без напряжения. Условия распределения государственной поддержки вызывают критику и недовольство среди НКО. Последние не ставят под сомнение управленческую модель, предложенную государством, однако резко критикуют условия ее претворения в жизнь. Они осуждают предвзятость государственных учреждений и продажность функционеров, распределяющих субсидии. Критика скорее касается лиц, которые распределяют средства, нежели самих принципов распределения.

Исследование основано на интервью с активистами НКО по защите прав человека, с представителями российской администрации, ответственными за политику ассоциаций, а также с руководителями организаций по оказанию помощи НКО. Интервью проводились в Москве и Санкт-Петербурге в период с 2008 по 2012 г. и были дополнены наблюдениями, сделанными во время учебных семинаров, организованных для руководителей НКО в Общественной палатеРоссийской Федерации и в Московском доме общественных организаций.

§ 1. Новая публичная политика государства в отношении НКО

Если 1990-е годы характеризовались радикальными экономическими и социальными реформами, проводимыми под знаком шоковой терапии, то приход к власти В. Путина сопровождался введением новой публичной политики. В частности, изменились отношения между государством и НКО. Новое законодательство предполагает замену иностранного финансирования, широко применяемого в 1990-е годы, на государственное или частное финансирование. Эти новые финансовые возможности предполагают управленческие инновации, влекущие за собой когнитивную эволюцию организационных принципов, на которых основаны общественные объединения и их взаимоотношения с государством.

С начала 2000-х годов государственную политику в отношении НКО можно разделить на две фазы: фазу обучения и фазу применения новых принципов в жизнь. С 2000 по 2004 г., во время первого срока правления В. Путина, Администрация Президента проводила консультации с действующими НКО. В 2001 г. был организован Гражданский форум, для того чтобы облегчить переговоры и сотрудничество между защитниками прав человека и федеральными чиновниками. Предметом обсуждения стали условия деятельности общественных объединений в России и их возможное сотрудничество с правительством. Начало 2000-х годов ознаменовалось развитием диалога между НКО и ведомствами, который, все еще проникнутый недоверием, тем не менее способствовал взаимному пониманию того, как действуют те и другие. Однако в середине 2000-х годов правительство России стало проводить более волюнтаристскую политику, направленную на ограничение деятельности НКО в стране. Цветные революции, произошедшие на Украине и в Грузии в 2004 г., заставили власть испугаться того, что НКО, финансируемые из-за рубежа, занесут революционную заразу. В январе 2005 г. выступления против монетизации льгот в России стали неким преддверием социальных движений в стране. Опасаясь разрастания подобных настроений в обществе, правительство проводит законодательные и институциональные ужесточения условий деятельности НКО. Одновременно, однако, новации правительства опираются на стимулирующие меры, импортируемые из западных демократий. Жестко ограничивая деятельность ассоциаций, государство инициировало государственное и частное спонсорство НКО, придав благотворительности статус финансовой основы укрепления гражданского общества.

Разработчики этой политики активно апеллировали к дореволюционной российской практике милосердия. Кроме того, начал осваиваться опыт англосаксонской благотворительности [Guilhot, 2006; Eiger, 2007; Edwards, 2008]. Зарубежные модели благотворительности были импортированы в Россию такими организациями, как Charity Aid Foundation (которая обосновалась в России с начала 1990-х годов под лозунгом "Сделаем благотворительность эффективной!"), Фонд Interlegal (принимающий активное участие в разработке законодательства об общественных объединениях) и Международный центр по некоммерческому праву, который в начале 2000-х годов перевел на русский язык и опубликовал юридические документы, касающиеся благотворительной деятельности за рубежом.

Эволюция концепции общественных объединений нашла свое отражение в решениях власти и официальных текстах. В 2005 г. Путин подписал спорный закон, который усиливал контроль в отношении НКО, а затем объявил 2006 год "Годом благотворительности" [Livshin, Weitz, 2006]. Если благотворительность (вновь) вернулась в Россию в 1990-е годы, то институциональные и налоговые льготы благотворительные организации обрели в начале 2000-х годов [Schmida, 2002]. В рамках Общественной палаты под эгидой олигарха В. Потанина была учреждена Комиссия по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства. В июле 2009 г. правительство В. Путина приняло "Программу содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации", которая была направлена на "активизацию механизмов самоорганизации участников благотворительной деятельности, саморегулирование благотворительных организаций на принципах партнерского взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества". Эта программа предполагала создание налоговой и институциональной помощи для тех, кто занимается благотворительностью. Подобная политика продолжилась Президентом Д. Медведевым, который, начиная с 2008 г., всячески подчеркивал общественную пользу ассоциаций. Правительство передало третьему сектору некоторые аспекты оказания социальной помощи, заключив контракт между государством и НКО, что соответствует международной практике в этой области [Engels, Hely, Peyrin, Trouve, 2006].

Господдержка некоммерческих неправительственных организаций

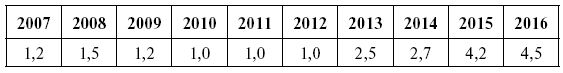

Популяризация благотворительности в России происходила параллельно с формированием финансовых механизмов, обеспечивающих деятельность НКО. В конце 2000-х годов на фоне высоких темпов экономического роста, обеспечивающих государству профицит бюджета, и даже после мирового финансового кризиса, минимально задевшего Россию, органы государственной власти разрабатывают программу поддержки некоммерческих организаций. Увеличение государственных субсидий происходит в тесной связи с сокращением иностранного финансирования НКО, политическая опасность которого признается публично все чаще и откровеннее. Это означает, что в России вводится собственное государственное финансирование НКО. Средства распределяются на конкурсной основе, что соответствует управленческой практике международных организаций. Самой известной программой помощи является программа "президентских грантов", инициированная Администрацией Президента. Эта программа предназначена для поддержки "некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества". Условия распределения этих грантов иллюстрируют новые принципы в отношениях между государством и общественными объединениями. С 2007 г. Президент РФ передает в так называемые организации-операторы средства, предназначенные для развития гражданских инициатив. Ежегодная господдержка, транслируемая через такие организации-операторов, вплоть до 2012 г. составляла 1–1,5 млрд руб. Начиная с 2013 г. сумма государственной поддержки существенно возросла, составив в 2016 г. 4,5 млрд руб. (табл. 1).

Таблица 1

Господдержка некоммерческих неправительственных организаций(млрд руб.)

Эти средства, передаваемые российским правительством организациям-операторам, затем распределяются на основе публичного конкурса, открытого для всех НКО. Например, в 2011 г. Институт проблем гражданского общества (ИНПГО), имеющий статус организации-оператора, должен был распределить 160 млн руб. субсидий. Проводимый институтом конкурс открыт для всех общественных объединений, существующих более одного года. Документы для подачи заявки могут быть распечатаны с сайта ИНПГО или Общественной палаты. Заявители должны описать свой проект и указать основные ожидаемые результаты. Официально отбираются проекты в зависимости от их "социальной значимости". В 2015 г. было подано 11 803 заявки на президентские гранты и 1276 НКО получили субсидии на свои проекты (<https://grants.oprf.ru>).