Крупные корпорации и их объединения прежде всего и обеспечивают технологический прогресс, экономический рост и, соответственно, социальную защищенность граждан в развитых странах. Особенно весомы их позиции в наукоемких, инфраструктурных и природоэксплуатирующих отраслях экономики.

Вот почему стратегия рыночных реформ в России должна быть ориентирована в первую очередь на развертывание конкурентоспособного на мировых рынках корпоративного сектора. Малый бизнес и индивидуальное предпринимательство должны поощряться государством лишь в определенных, "естественных" для них областях: розничной торговле и бытовых услугах, производстве товаров народного потребления, "НИОКР" и т. п. К тому же, по международным меркам, российские "гиганты", как правило, имеют весьма скромные размеры. Особенно это относится к предприятиям обрабатывающей промышленности, многократно сократившим обороты. Дробление капитала и производства в обстановке завершенной либерализации внешней торговли (со всеми вытекающими для отечественных товаропроизводителей роковыми последствиями) было явно нерациональным. Антимонопольное "регулирование" в России наделало гораздо больше вреда, чем пользы. Ведь для нормальной конкуренции в наукоемких отраслях достаточно наличия двух-трех компаний, тогда как соперничество десятков производителей ведет к многократному дублированию затрат на НИОКР, созданию параллельных товаропроизводящей и торговых сетей, порождает падение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Это произошло в большинстве отраслей российской обрабатывающей промышленности, на авиационном транспорте, в банковской сфере и внешней торговле. Даже добыча нефти упала с 516 млн т в 1990 г. до 301 млн т в 1996 г.

А ведь еще А. Маршалл, основоположник "кембриджской школы", в своем труде "Принципы экономической науки" в 1890 г. признавал: "Если конкуренции противопоставляется активное сотрудничество в бескорыстной деятельности на всеобщее благо, тогда даже лучшие формы конкуренции являются относительно дурными, а ее самые жестокие и низкие формы попросту омерзительными". А уж внутри одной корпорации или ФПГ, будь то "Роснефть" или "Росавиация", можно наладить активное сотрудничество.

Очередные реорганизации в Правительстве РФ (упразднение министерств промышленности и оборонной промышленности) еще нагляднее продемонстрировали фактическое направление структурной перестройки российской экономики – экспортно-сырьевое и импортно-торговое мелких товаропроизводителей и посредников.

Результат известен: на начало июня 1997 г. убыточными были 45,7 % предприятий промышленности (увеличение на 9,6 % против первого полугодия 1996 г.), за 8 месяцев 1997 г. их стало уже 47 %. Это положение сохраняется: в 2002 г. 48 тыс. организаций (43,3 %) имели убыток в 284,3 млрд руб.

Вывод: собственнические и управленческие отношения должны существенно различаться в различных отраслях:

– преобладание госсобственности и госрегулирования в атомной и аэрокосмической промышленности, авиастроении, транспорте, связи, энергетике, оборонном комплексе, банковской сфере;

– либерализация – в розничной торговле и бытовом обслуживании, сельском хозяйстве (с поддержкой государства), строительстве и т. п.

Глубина и продолжительность кризиса российской экономики вызваны ориентацией на бесповоротно устаревшую и объективно вредную сегодня своим затуманиванием мозгов модель индивидуально-семейного капитализма эпохи свободной конкуренции. Эта ультралиберальная утопия вопиюще противоречит реальностям конца XX и начала XXI столетий. Идет массовое слияние крупных корпораций в сверхгигантские. Так, в 1997 г. общая сумма слияний и приобретений в США достигла 879 млрд долл. против 625 млрд долл., зарегистрированных в 1996 г., а в целом по миру показатель вырос с 1108 до 1600 млрд долл.

Вывод: рост экономики требует усиления госрегулирования в жизнеобеспечивающих отраслях и создания ФПГ в остальных (как минимум).

Директор Института проблем глобализации РАН Михаил Делягин:

"При слабом государстве у нас всегда будет исключительно рыночная позиция: кто больше дает, тот и король…Государство наше как государство не действует. Мало перекинуть ресурсы в сельское хозяйство. Надо разработать программу его модернизации, нечто подобное "зеленой революции", которая была в других странах. Но наше правительство даже не ставит такую задачу. Правительство не считает, что должен быть некий экономический щит, способный обеспечивать жизненно важные потребности населения и отечественного производства хотя бы по минимуму. Вопрос развития в принципе не ставится, а решается лишь проблема краткосрочного финансового балансирования".

В наиболее неблагоприятной ситуации оказались именно производства нового технологического уклада, которые к моменту "шокового удара" еще не сформировались в целостный воспроизводственный контур и были замкнуты в основном на государственный (главным образом военный) спрос, поддерживались централизованным перераспределением ресурсов. Сейчас производства пятого технологического уклада, определяющего современный экономический рост, оказались одновременно отрезаны от источников сырья и оборудования (резким повышением цен и обесцениванием оборотных средств), от рынков сбыта своей продукции (сжатием государственного спроса и захватом потребительского рынка иностранными конкурентами), от источников кредита (взлетом ставок процента в результате сосредоточения средств только в финансовом секторе). Неудивительно, что большая часть этих производств как таковых погибла, а соответствующие предприятия либо разорились, либо перепрофилировались на изготовление примитивной продукции, не требующей длительного производственного цикла. В числе практически полностью свернутых базисных сфер нового технологического уклада – электронная и приборостроительная отрасли, производство сложных товаров народного потребления и средств автоматизации.

Исчезли, естественно, и соответствующие направления научных исследований. В тяжелейшем положении находятся аэрокосмический комплекс и атомная энергетика, которые сумели сохранить часть своего научно-производственного потенциала только за счет оборонного заказа и работ на экспорт.

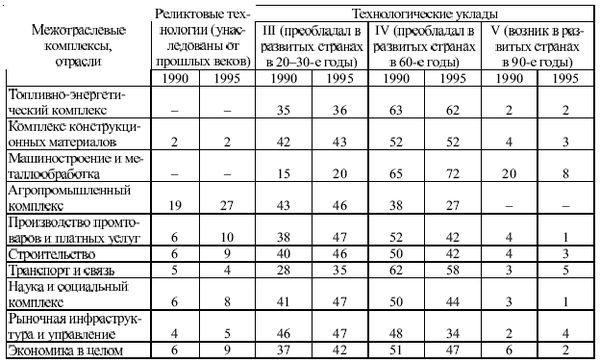

Укрупненная оценка динамики технологических укладов по отраслям и экономике России в целом (табл. 11.1.) наглядно свидетельствует о начале технологической деградации народного хозяйства, что особенно тяжело воспринимается на фоне последовательного перехода развитых стран мира к ресурсосберегающему, природоохранному постиндустриальному способу производства с освоением шестого технологического уклада, использующего достижения высокотемпературной сверхпроводимости, генной инженерии и другие выдающиеся научно-технические разработки конца XX в.

Таблица 11.1

Динамика технологической структуры экономики России в 1990–1995 гг., %

* Источник: Яковец Ю.В. Экономика России: перемены и перспективы. М., 1996. С. 47.

Таким образом, необходимого для преодоления депрессии и перехода к экономическому росту перераспределения ресурсов из устаревших производств в производственно-технологические ядра нового уклада не произошло. Утратили целостность, "атомизировались" и производства других технологических укладов.

Как уже описывалось выше, продолжение экономической депрессии и затрудненность перехода к росту обусловлены:

1. Диспаритетом цен – завышением цен на сырьевые товары и энергоресурсы относительно цен на готовую продукцию, вследствие чего большая часть обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства убыточна;

2. Инфляционным обесценением оборотных средств предприятий и массовыми неплатежами;

3. Недоступностью кредитных ресурсов для производителей из-за их крайней дороговизны;

4. Падением эффективности производства из-за резкого снижения загрузки производственных мощностей;

5. Фискальной налоговой системой, давящей на производственный сектор;

6. Кризисом ликвидности, вызванным жесткой рестриктивной денежной политикой.

7. Обесценением сбережений населения в Сбербанке и в "финансовых пирамидах", подорвавших доверие к финансовым институтам.

Все эти крайне отрицательные факторы, к сожалению, не учитываются правительством и не преодолены. Это подтвердили и парламентские слушания "О перспективах социально-экономического развития Российской Федерации в 2000 г. и на период до 2002 г.", инициатор которых – Комитет Государственной думы по экономической политике и предпринимательству. Представители Минэкономики, Минфина, Центрального банка, видные ученые, депутаты обменялись мнениями по широкому кругу проблем.

Прогнозы эти, как констатировал один из участников слушаний академик-секретарь Отделения экономики РАН Дмитрий Львов, основываются на десятилетней практике стагнации и разорения. Ученые же оценивают ситуацию по-другому. К сожалению, чиновники не думают, к каким последствиям приведет тот или иной вариант развития.

Д. Львов убежден, что названные выше прогнозы ориентируют на снижение показателей роста: "При запланированных темпах инвестиций в 2,5 % вы ничего не достигнете, кроме экономического спада и разорения страны". Он также отметил, что расчеты Минэкономики и российских ученых диаметрально расходятся. По мнению последних, примерно треть промышленных мощностей не задействована. Если удастся ее грамотно "запустить", то ситуация коренным образом улучшится. Но для этого в правительстве должны восторжествовать "народно-хозяйственные" подходы.

В стране, констатировали участники слушаний, как бы две экономики. Одна – для меньшинства, где сосредоточены все мыслимые и немыслимые блага. Другая – бедная, разоренная – для остального народа. Относительно второй правительство и делает свои прогнозы. Ученые РАН провели своеобразный анализ нашей экономики. По их мнению, доля труда в ней составляет 5 %, капитала – 12, остальные 83 % – рента (природные богатства). И ею владеют всего… три процента граждан.

Ни о каком нормальном развитии не может идти и речи, пока природные ресурсы – общественное достояние России – не будут возвращены населению. По мнению выступавших, нужен закон, который бы официально подтверждал, что недра принадлежат народу. И пора прекратить разговоры о низкой заработной плате. Позор! У богатой страны есть возможности сделать ее достойной своих людей. Непомерная ноша для бюджета – обслуживание государственного долга. Эти расходы тяжким бременем ложатся на плечи рядового налогоплательщика.

Необходимо, по мнению участников слушаний, пересмотреть и отношение к инвестиционной политике. В частности, "реанимировать" бюджет развития, направлять сюда все доходы от приватизации, особенно госпакетов акций в крупнейших компаниях. Сюда же, в бюджет развития, перечислять и арендную плату. Сегодня в правительстве нет ни одного ведомства, которое не сдавало бы внаем административные площади. И ни одно из них реальную выручку от аренды в бюджет не вносит. По мнению некоторых выступавших, стране нужно три бюджета: текущих расходов, государственного долга и развития. Только тогда можно упорядочить всю финансовую систему.

Жаль, но в прогнозах правительства нет ни таких планов, ни показателей эффективности общественного производства. На это обратил внимание, в частности, заведующий лабораторией кредитно-финансовых механизмов и экономического развития Центрального экономико-математического института РАН Юрий Петров. Он напомнил, что главным условием перехода к рынку считается повышение эффективности экономики, производительности труда. Но эти показатели очень сильно упали во многих отраслях. Сократился и выпуск продукции. Ю. Петров привел конкретный пример. В нефтегазодобыче, электроэнергетике по сравнению с советскими временами численность персонала увеличилась, а производство продукции сократилось. Где же здесь рыночная реформа? И почему правительство не контролирует параметры естественных монополий?

Участников слушаний не удовлетворили и другие положения правительственного прогноза. Известно, что в период экономического роста объем инвестиций должен превышать средний уровень предшествующего периода. Но этого нет: рост инвестиций в основной капитал в 2002 г. составил всего 2,6 % против 8,7 % в 2001 г. А сам так называемый "рост" в последние годы обеспечивался исключительно за счет увеличения экспорта сырья. В то время как промышленные наукоемкие технологии задыхаются от недостатка финансирования. "Помогла" и благоприятная внешнеторговая конъюнктура.

Обсуждавшаяся тогда парламентом вторая часть Налогового кодекса, считают некоторые участники заседания, позволит упорядочить кредитно-финансовую систему, вернуть домой "беглые" капиталы. По данным Центробанка, только за 1993–1994 гг. из России убыли 164 млрд долл. К разновидности утечки относится и приобретение населением иностранной валюты, хранение ее в "чулках". Правительство ничего не делает, чтобы вернуть эти миллиарды в реальный сектор экономики.

Необходимо в корне изменить подход к составлению прогнозов, насытить их реальными, а не мнимыми показателями.

Парламент должен контролировать и направлять и исполнительную власть.

"Мы живем в условиях федеративного государства, – сказал, подводя итоги слушаний, тогдашний председатель Комитета Государственной думы по экономической политике и предпринимательству Сергей Глазьев. – Почему кризис 1998 г. не был столь заметен в некоторых регионах? Потому что там его предвидели, сумели подстраховаться. Уровень расчетов оказался выше, чем в центре. Правительство и Государственная дума должны более тесно взаимодействовать с регионами. Без учета программ их экономического развития качество федеральных прогнозов будет низким".

Председатель комитета призвал коллег, всех участников заседания активнее использовать преимущества нашей экономики. По его мнению, это, прежде всего, научно-технологический потенциал и человеческий фактор. Он выразил надежду, что выход России на мировые рынки все же состоится. Сергей Глазьев согласился с мнением большинства выступавших: запланированный рост инвестиций недостаточен для ускорения экономического развития, прорыва на мировые рынки.

По итогам парламентских слушаний были приняты рекомендации, в которых экономическая политика правительства подвергнута аргументированной критике. Вот лишь некоторые выводы. "В прогнозе не нашли отражения ни реальные проблемы социально-экономического развития страны на ближайшие годы, ни возможные сценарии выхода из длительного и тяжелого коллапса. Для преодоления кризиса необходим переход к финансовому оздоровлению, пресечению теневого оборота, утечки капиталов и преступности" [РФ сегодня].

В результате приходится писать уже о стратегических слабостях всей страны. Это:

1. Практическое отсутствие финансовой, организационной и информационной инфраструктуры поддержки конкурентоспособности российского экспорта и рационализации структуры импорта.

2. Произошедшие неблагоприятные изменения в геополитической конфигурации современного мира, повлекшие за собой утрату многих традиционных рынков сбыта российской продукции.

3. Жесткий протекционизм Запада.

4. Сосредоточение основной массы конкурентоспособных технологий в ВПК и объективные трудности их одновременной конверсии или передачи в гражданское производство.

5. Низкая эффективность производства и чрезвычайно высокие удельные материальные затраты.

6. Отсталая промышленная организация и неприспособленность управленческих структур большинства предприятий к активной рыночной стратегии, выживанию в условиях жесткой рыночной конкуренции.

7. Быстро деградирующий со свертыванием госзаказов на наукоемкую продукцию внутренний спрос.

Многие люди и политики считают, что если война и будет, то будет в обычном смысле – физическое уничтожение противника и его техники. При ядерных потенциалах только одной России, позволяющих уничтожить Землю 40 раз, война, в обычном ее понимании, вряд ли возможна.

А вот информационная и торговая война против нашей страны идет вовсю. И здесь мы, к сожалению, уже проиграли от четверти до трети населения. Нужно ясное осознание, что идет жестокая конкурентная война и американизм выигрывает со значительным отрывом.

Вывод: Необходимо защищать свое информационное поле и рынки сбыта.