– обслуживание бытовых нужд населения, хранение и обслуживание средств городского транспорта, складирование и хранение товаров средней и низкой взрывопожароопасности и санитарной вредности.

Определенные в генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны.

В процессе разработки генплана города задача функционального зонирования может и должна решаться неоднократно, в разном контексте. В самом деле, задача функционального зонирования решается во взаимодействии с проектированием других проектных подсистем – улично-дорожной сети и транспорта, инженерных сетей, системы коллективной безопасности общества. Это взаимодействие носит итерационный, циклический характер: после первичного взаимоувязанного решения по подсистемам осуществляется вторичное, уточненное их решение, далее еще более уточненное и взаимно пригнанное решение до тех пор, пока не достигается требуемый уровень взаимной увязки.

К числу факторов, существенно влияющих на функциональное зонирование территории с точки зрения различных видов функционального использования, относятся:

♦ коммуникационные факторы, связанные с затратами времени людей на передвижения в городе и затратами на пассажиро– и грузоперевозки;

♦ локализационные факторы, связанные с удорожанием строительства и рисками в зависимости от рельефа и инженерно-геологических характеристик территории;

♦ экологические факторы, связанные с ущербом реципиентам, нанесенным воздушно-газовым и пылевым, шумовым загрязнением, магнитным излучением, загрязненностью почв;

♦ инфраструктурные факторы, связанные с учетом инженерной и транспортной обеспеченности различных городских территорий;

♦ эстетические, природно-ландшафтные, историко-культурные, социальные факторы.

К числу коммуникационных факторов, или факторов транспортной доступности, относятся все факторы, характеризующие функционально-планировочную структуру города:

♦ все элементы физической географии, ландшафта и функционального использования территории, которые представляют собой физические преграды, препятствия для транспортных сообщений – крупные реки и другие водные поверхности, леса, парки, полосы отвода железных дорог, территории крупных промышленных предприятий, территории аэропортов и т. д.;

♦ существующее функциональное использование территории, определяющее коммуникационные взаимодействия между функциями в реальном городском пространстве;

♦ классифицированная улично-дорожная сеть, транспортные узлы, мосты и путепроводы, а также сеть внеуличного транспорта (метрополитен и железные дороги пригородных сообщений, где они есть) – пути сообщения между городскими территориями;

♦ система общественного транспорта – совокупность маршрутов всех видов наземного и внеуличного общественного транспорта с их частотными и скоростными характеристиками;

♦ уровень автомобилизации населения в целом и по социальным группам.

К числу локализационных факторов относятся:

♦ рельеф (уклоны в процентах);

♦ несущая способность грунтов;

♦ гидрогеология – уровень залегания грунтовых вод и ареалы подтопления и паводкового затопления;

♦ карстовые явления;

♦ сейсмика и т. д.

В каждом конкретном городе список существенных локализационных факторов индивидуален. К числу локализационных относится и фактор наличия в городской черте территорий, используемых под сельскохозяйственные нужды или под ветхое жилье, предназначенное к сносу. Использование таких территорий под базовые функции связано с затратами на отчуждение и компенсации.

Экологические факторы представляются двояко: картой суммарных индексов загрязнений и прямыми взаимодействиями с источниками загрязнений, которыми обычно являются промышленные предприятия, ТЭЦ, источники магнитных излучений, взлетно-посадочные коридоры аэропортов и т. д.; ущерб от источника загрязнений тем меньше, чем дальше от источника находится функция-реципиент.

Инфраструктурные факторы также представляются двояко.

Во-первых, уровнем обеспеченности городских территорий инженерными сетями различных видов и улично-дорожной сетью с жестким покрытием. В уровень обеспеченности входит как сам факт наличия сетей того или иного вида, так и их состояние (степень износа).

Во-вторых, суммарной величиной предшествующих вложений в инженерную и транспортную инфраструктуру города, определяющих уровень ее развития в целом.

Эстетические, природно-ландшафтные, историко-культурные, социальные факторы весьма разнообразны и индивидуальны в каждой проектной ситуации. Инструментально они могут представляться как локализационные, коммуникационные или буферные факторы. Так, тяготение городского центра или коттеджной застройки к привлекательным природно-ландшафтным территориям может носить либо локализационный, либо коммуникационный характер; нежелательность социальных контактов детского центра с футбольным стадионом или крематорием можно представить в виде буферных отношений и т. д.

Формирование функциональных зон и размещение на них объектов регламентируется МДС-30-1.99 и СНиП 2.07.01–89.

Строительным зонированием называется разделение селитебной территории города на зоны с различной этажностью застройки. Целью строительного зонирования является:

♦ выбор наиболее целесообразных в условиях данного города в целом и для отдельных его районов типов жилой застройки по этажности и характеру с установлением удельного соотношения ее основных типов в процентах от общего количества квадратных метров жилой площади;

♦ правильное размещение основных типов застройки на территории города с учетом рельефных и инженерно-геологических условий, наиболее экономичного использования территории, как при новом строительстве, так и при реконструкции жилых районов;

♦ нахождение наиболее интересных в архитектурном отношении решений важных элементов города с эффективным использованием природных условий – рельефа, водоемов, зеленых насаждений. К таким элементам относятся: общегородской и районные центры, основные магистрали города, площади, набережные, въезды в город и т. п.

Все эти задачи рассматриваются и решаются в планировке города комплексно, так как только при таком методе проектирования можно найти действительно целесообразное решение.

Строительное зонирование определяет различные параметры этажности и плотности в пределах выделенных зон. Исходя из этого строительное зонирование устанавливает и фиксирует тип застройки, характеризуемый плотностью застройки, высотой зданий и сооружений в пределах определенной территории, и предусматривает изменения характера застройки планировочного района (микрорайона, квартала, участка территории).

При проектировании жилой застройки на территории жилых районов, микрорайонов, кварталов, жилых групп обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития этой территории и режимам градостроительной деятельности, связанным с зонами особого градостроительного и специального регулирования, условиями организации строительства и строительной базы, ландшафтами, историко-архитектурными условиями и иными требованиями.

Устанавливаются типы строительного назначения планировочных районов с разной плотностью застройки и с разными комбинациями составляющих их участков разных типов высоты застройки. Их обозначения представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Типы строительного назначения планировочных районов

Планировочный район относится к одному из указанных выше типов, если:

♦ плотность застройки территории планировочного района соответствует показателям типов низкоплотной (I), среднеплотной (II), высокоплотной (III) застройки;

♦ более одной трети площади всех застраиваемых участков территории в границах планировочного района занимают участки каждого из типов высоты застройки, обозначенных в табл. 2.1 буквами, а участки каждого из остальных типов высоты застройки занимают менее одной трети площади всех застраиваемых участков территории в границах планировочного района.

Этажность жилой застройки определяется на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований, особенностей социальной базы и уровня инженерного оборудования.

В городах основными типами жилой застройки являются: многоквартирная многоэтажная (5 этажей и более); многоквартирная средней этажности (2–4 этажа); малоэтажная с участками при квартирах, в том числе блокированная; усадебная.

В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается смешанная по типам застройка. Предельно допустимые размеры приусадебных земельных участков устанавливаются органами местного самоуправления.

Границы, размеры и режим использования территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества – собственников жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются градостроительной документацией о застройке с учетом законодательства и правовых актов муниципальных образований.

Строительное назначение участка устанавливает предельные доли застроенных поверхностей участка, занятых зданиями и сооружениями (или их частями) различной этажности (высотности), и соответственно общий объем или плотность застройки.

Параметры типов строительного назначения участков территории по плотности застройки и их обозначения устанавливаются в соответствии с региональными территориальными строительными нормами и ориентировочно, в качестве примера, могут быть классифицированы следующим образом:

♦ низкоплотной застройки (I) с допустимой плотностью застройки не более 5 тыс. м /га;

♦ среднеплотной застройки (II) с допустимой плотностью застройки не менее 5 и не более 10 тыс. м /га;

♦ высокоплотной застройки (III) с плотностью застройки более 10 тыс. м /га.

Плотность застройки определяется как отношение общей площади поэтажных планов зданий, сооружений, расположенных на участке территории, к площади участка.

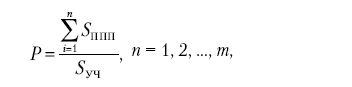

( 2.1 )

( 2.1 )

где Р - плотность застройки, тыс. м /га;

S ППП – площадь поэтажных планов здания, сооружения, расположенного на участке территории, тыс. м ;

S УЧ – площадь участка территории, га;

n – количество зданий, сооружений, расположенных на участке территории.

Устанавливаются следующие типы строительного назначения участков территории по высоте застройки:

♦ не более 15 м (А);

♦ не более 35 м (Б);

♦ более 35 м (В).

Высота застройки участка определяется высотой основного объема наиболее высокого здания или сооружения, расположенного на участке, а в случае, когда основной объем такого здания или сооружения не выявлен, – его максимальной высотой.

Размещение зданий и сооружений технического и вспомогательного назначения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить на линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к группам технических сооружений должны предусматриваться с внутриквартальных проездов.

При реконструкции районов сложившейся жилой застройки необходим дифференцированный подход к выбору режима реконструкции в зависимости от типа района (центральные исторически сложившиеся районы, районы массовой типовой застройки 60–70 гг. XX в., сложившиеся районы индивидуальной усадебной застройки), размера жилых зон с учетом рекомендуемых требований.

На территориях с ценной исторической застройкой следует применять режим ограниченной (восстановительной и щадящей) реконструкции:

♦ в режиме "восстановление" предусматриваются ремонт, модернизация, регенерация фрагментов, не допускаются снос, нарушение стилевого единства существующей застройки, изменение функционального назначения территории, изменение характера землепользования;

♦ в режиме "щадящей" реконструкции допускается выборочный снос отдельных существующих зданий, не представляющих исторической ценности, для последующего строительства жилых зданий и объектов обслуживания, предусматриваются реконструкция и модернизация существующих зданий (перепланировка, надстройка этажей, мансард, пристройка секций), комплексное благоустройство.

Тип, этажность и допустимая плотность жилой застройки в исторических районах определяются местными правилами застройки или проектом на базе историко-градостроительных обоснований, устанавливающих закономерности, в том числе морфологические, развития исторического города, историко-культурные традиции, высотные ограничения, требования и рекомендации к реконструкции застройки.

Проекты планировки и застройки в границах исторической части города и в зонах охраны памятников истории и культуры за пределами исторического города не должны нарушать типов застройки, сложившихся в результате развития городской среды, – морфотипов исторической застройки.

К морфотипам застройки, представляющим историко-культурную ценность, относятся следующие:

♦ старогородской малоэтажный разреженный, составляющий область наиболее древней, в том числе усадебной, застройки первой половины XIX в.;

♦ традиционный разноэтажный, являющийся зоной расположения основного массива исторической застройки второй половины XIX в., с включениями застройки начала XX в.;

♦ периметрально-компактный, являющийся областью концентрации интенсивной застройки конца XIX – начала XX вв.;

♦ конструктивизм 1920–1930 гг.; неоклассицизм 1940–1950 гг.;

♦ контрастноэтажный, являющийся зоной распространения смешанной многоэтажной разреженной застройки и фрагментов исторической застройки.

В целях сохранения традиционной пространственной организации морфотипов застройки, представляющих историко-культурную ценность, нормируются следующие градостроительные характеристики:

высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта;

соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности, плотность застройки;

максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах);

линия застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки;

внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участка (двора).

Для кварталов с сохранностью исторической застройки более чем на 75 % от площади пятна подошвы всей застройки квартала допускается изменение одного из показателей (процента застроенности или средней этажности) не более чем на 5 % или на 0,5 этажа или обоих показателей с условием изменения показателя плотности застройки не более чем на 25 % для периметрально-компактного морфотипа – в направлении увеличения; для старомосковского малоэтажного разреженного – в направлении сокращения; для традиционного разноэтажного – в любом направлении.

При проектировании на территориях, освоенных застройкой 1920-1930-х гг. (помимо сохраняемых оригинальных объемных композиций), допускается увеличение плотности застройки не более чем на 10 %.

При проектировании на территориях, освоенных застройкой 1940-1950-х гг., допускается применять локальные встройки на внутриквартальных территориях с соблюдением принципа регулярности планировки и увеличением плотности застройки не более чем на 10 %.

Конкретные планировочно-пространственные параметры застройки участков, входящих в границы какого-либо морфотипа, но не являющихся территорией памятника истории и культуры, устанавливаются в рамках диапазона показателей морфотипа – регламентом градостроительной деятельности, разрабатываемым в особом порядке по согласованию с Управлением охраны памятников.

В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, цунами, сели, наводнения, оползни и обвалы), зонирование территории поселений проводится с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

Для городов, расположенных в районах сейсмичностью 7–9 баллов, как правило, следует применять одно-, двухсекционные жилые здания высотой не более 4 этажей, а также малоэтажную застройку с приусадебными и приквартирными участками. Размещение и этажность жилых и общественных зданий необходимо предусматривать с учетом требований СНиП П-7-81 и СН 429-71.