В целом, экономика СССР и БССР в 1960–1980-е гг. развивалась под воздействием научно-технической революции (НТР), которая охватила большинство стран мира. Приоритетное развитие в БССР получили наукоемкие отрасли, которые определяли технический прогресс. Быстрыми темпами развивалось приборостроение, электронная и радиоэлектронная промышленность, производство средств связи. Распространялась механизация и автоматизация производственных процессов. Направление развития промышленности республики соответствовало общемировому, но воздействие НТР на экономику республики имело особенности. Промышленность Белоруссии больше чем на половину была связана с выпуском продукции для военно-промышленного комплекса, а внедрение достижений НТР в гражданские отрасли промышленности шло медленно. Вместе с тем, в 1970–1980-е гг. экономика Белоруссии, как и в целом СССР, стала снижать темпы роста. В 1982 г. среднегодовой прирост национального дохода составил 3,4 %. Начал возрастать дефицит товаров первой необходимости.

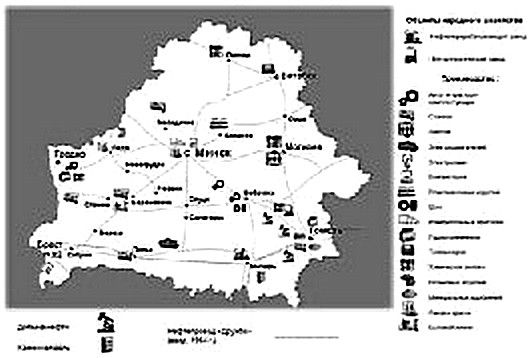

Рис. 1.Основные объекты промышленности, созданные в БССР в 1965–1984 гг.

Сельское хозяйство

Состояние сельского хозяйства во второй половине 1950-х гг. определялось развитием колхозно-совхозной системы. В сравнении с 1951 г. валовое производство до 1958 г. увеличилось в 2,2 раза. С начала 1960-х гг. (1961–1962) колхозники стали получать пенсию. В 1958 г. было решено передать за плату технику МТС непосредственно колхозам. Это несколько укрепило материально-техническую базу хозяйств. Однако в целом сельское хозяйство республики развивалось медленно, экономическое положение большинства колхозов и совхозов оставалось тяжелым.

В проведении экономического курса не было последовательности и стабильности, что проявилось уже в годы семилетки (1959–1965 гг.). Главное противоречие семилетнего плана развития сельского хозяйства БССР заключалось в том, что плановые задания по производству сельхозпродукции были ориентированы на интенсивные методы хозяйствования, а финансовые и материально-технические предпосылки для их выполнения не были созданы. Более того, в первые два года семилетки существенно сократились размеры сельскохозяйственных ассигнований, а также производство сельхозтехники, колхозы понесли большие затраты в результате выкупа техники по высоким ценам в МТС и т. д.

Следует подчеркнуть, что выработка и реализация аграрной политики, соответствующей новому этапу развития БССР, проходили в острой идейно-политической борьбе с консервативными силами. Вскоре вновь последовали неоправданное вмешательство в деятельность колхозов и совхозов, навязывание им из центра различного рода указаний, проведение надуманных реорганизаций. Все это отразилось на состоянии экономики хозяйств, подорвало процесс расширенного воспроизводства, вновь привело к неэквивалентному обмену.

Именно в этот период стала проводиться в жизнь концепция отмирания личного подсобного хозяйства, наличие которого якобы тормозило утверждение на селе социалистических отношений. Активизировалась и политика ликвидации так называемых неперспективных деревень. В результате в республике снизились темпы роста сельскохозяйственного производства, резко обострилась зерновая проблема, ухудшилось продовольственное снабжение.

В начале 1960-х гг. началось снижение производства сельскохозяйственной продукции. Не дала положительных результатов и реорганизация МТС, в результате которой колхозы оказались в больших долгах у государства. Появился дефицит не только промышленных товаров, но и сельскохозяйственных продуктов. Страна стала закупать зерно за границей. Стало очевидным, что экстенсивный путь развития экономики исчерпал себя. На его развитии сельского хозяйства отрицательно сказался волюнтаризм в руководстве при Н.С. Хрущеве – позиция, при которой игнорировались объективные законы развития общества и определяющими являлись воля и стремление личности руководителя. Колхозы и совхозы получали указания руководящих органов без учета местных особенностей. Так, во всех районах БССР, независимо от их природно-климатических условий, выращивалась кукуруза. Необоснованно было сокращено поголовье лошадей, потому что считалось, что как тягловая сила они отжили свое, и на смену им пришло применение трактора. Ограничивалось ведение крестьянского подсобного хозяйства, за счет которого в значительной степени обеспечивались жизненные потребности колхозников. В течение первой половины 1960-х гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции сельского хозяйства республики составили только 4 %. Это было ниже темпов роста населения БССР и вело к ухудшению его продовольственного обеспечения.

Попыткой выработать эффективную аграрную политику явились решения мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г., когда были приняты решения по перераспределению национального дохода в пользу сельского хозяйства. Пленум обосновал политическую и экономическую необходимость более широкого использования экономического потенциала СССР в интересах развития сельского хозяйства. Постановление "О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР" положило начало хозяйственной реформе, которая предусматривала меры по росту капиталовложений в сельское хозяйство, увеличению поставки техники в колхозы и совхозы, повышению в 1,5–2 раза закупочных цен на сельхозпродукцию. Вместо годовых планов заготовок вводились неизменные пятилетние и изменялась система заготовок сельскохозяйственной продукции. После 1965 г. резко возросли сельскохозяйственные ассигнования, были расширены возможности государственного кредитования для колхозов, почти в 2 раза поднялись закупочные цены на сельхозпродукцию, продаваемую государству, укреплена материально-техническая база колхозов и совхозов, осуществлен комплекс работ по мелиорации и химизации земель, развернулись процессы специализации производства, внедрялись новые прогрессивные технологии. Белоруссия с этого времени в народе стали называть "откормочным цехом Советского Союза", потому что здесь были сконцентрированы откорм крупного рогатого скота, свиней, а само сельское хозяйство в БССР специализировалось на развитии мясного и молочного животноводства, производстве картофеля, льна-долгунца, сахарной свеклы.

Реформы управления экономикой середины 1960-х гг. дали определенный импульс экономическому развитию страны. За 1966–1970 гг. прирост валовой продукция колхозов и совхозов СССР составил 21 %.

В результате, восьмая пятилетка явилась качественно новым этапом в развитии сельского хозяйства БССР. Сельскохозяйственное производство приобретало все более индустриальный характер. Капитальные вложения государства и колхозов в сельское хозяйство республики за 1966–1970 гг. составили 2769 млн. руб. – на 1241 млн. руб. больше, чем в седьмой пятилетке (1961–1965 гг.). Значительно выросли поставки техники и минеральных удобрений. Введены в действие 957 тыс. га осушенных земель. Все колхозы и совхозы были подключены к государственной энергетической системе. Экономическое стимулирование колхозного и совхозного производства стало важным средством дальнейшего подъема сельского хозяйства БССР. Были существенно повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, приняты на государственный бюджет затраты по коренному улучшению земель, увеличены поставки техники и минеральных удобрений. Все это содействовало ускоренному росту темпов продукции земледелия.

Достаточно сказать, что производство валовой продукций колхозов и совхозов БССР в 1970 г. к уровню 1960 г. составило 140 %, а производительность труда – 182 %. Если в 1960 г. урожайность всех зерновых культур во всех категориях хозяйств достигала 8,4 ц/га, то в 1965 г. – уже 11,5, а в 1970 г. – 16,9 ц/га. Возрос более чем в 2 раза валовой сбор сельскохозяйственных культур – с 2083,2 тыс. т в 1960 г. до 4179,7 тыс. т в 1970 г.

В конце 1960 – начале 1970-х годов была предпринята попытка решить проблемы интенсификации сельского хозяйства посредством широкого развития межхозяйственной кооперации, создания агропромышленных предприятий и комплексов. Но и эта мера была выдвинута в отрыве от реального положения дел в деревне. Значительная часть средств, направленных в село, тратилась на строительство дорогостоящих объектов, вместо того чтобы использовать их для повышения плодородия земель, механизации производства, социального переустройства деревни. В конечном счете затраты зачастую оборачивались не экономическим выигрышем, на который рассчитывали, а большими потерями.

В сельском хозяйстве создавались животноводческие комплексы и фермы, осуществлялась механизация сельскохозяйственных работ, мелиорация заболоченных земель. Так, например, было осушено около 1 млн. га земельных площадей, преимущественно в Полесье. Проводилась химизация сельского хозяйства – внесение в почву искусственных удобрений. Их количество с 1965 по 1985 г. увеличилось почти в 20 раз. Однако чрезмерная химизация вызвала обострение экологических проблем.

В последующие годы начались отступления от принятых решений, как в осуществлении экономических мер, так и в планировании производства, его руководстве. Можно сказать, что повторилась ситуация 1950-х годов. Многие разумные решения, предпринимаемые в аграрной политике, не были полностью реализованы из-за формализма и администрирования, волюнтаристских методов руководства, попыток уложить новые жизненные явления в старые формы.

Например, хозяйственная реформа, которая стала осуществляться в БССР с середины 1960-х годов, предусматривала широкое внедрение хозрасчета в сельское хозяйство. Однако в действительности хозрасчетные отношения внедрялись формально, экономические и организационные условия для подлинного хозрасчета не были созданы. Ослабление экономических рычагов хозяйствования к началу 1970-х годов привело к усилению администрирования в отношении колхозов и совхозов Белорусской ССР.

Усилился неэквивалентный обмен между городом и селом. Колхозы и совхозы лишились возможности зарабатывать необходимые средства, что негативно сказалось на их положении. В итоге к 1980 г. и колхозы, и совхозы оказались в целом убыточными, хотя в 1970 г. совокупная рентабельность совхозного производства составляла 22, а колхозного – 34 %.

1970-е годы в истории сельского хозяйства СССР и БССР занимают особое место. Противоречия и трудности в развитии сельского хозяйства БССР приобрели такой характер и такую глубину, что разрешить их привычными методами – путем увеличения инъекций в сельскохозяйственное производство, как это было сделано в 1953 и 1965 гг., было уже невозможно.

Действительно, на начальных порах шло укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов, что проявлялось в обеспечении сельского хозяйства соответствующей техникой. В 1985 г. ее количество в БССР увеличилось по сравнению с 1970 г. в среднем наполовину. На каждый колхоз и совхоз республики приходилось в среднем 26 тракторов и 15 комбайнов различного предназначения. Были электрифицированы все колхозы, совхозы, сельские населенные пункты. В сельском хозяйстве достаточно высоким был уровень механизации производства: 99 % всех энергетических мощностей приходилось на машины, и только 1 % – на лошадей. Однако вместе с этим, аграрный комплекс республики не получил от идущей в указанный период НТР, а эффективность использования научных и технических достижений оставалась невысокой. Удельный вес ручного труда в промышленности СССР составлял около 40 %. а в сельском хозяйстве – около 70 %.

С начала 1970-х годов, несмотря на постоянный рост капиталовложений, закупочных цен, списание кредитов и т. п., стали падать темпы прироста сельскохозяйственной продукции, нарастать застойные явления в земледелии и животноводстве. Аграрное производство перестало справляться с задачами обеспечения населения республики продуктами питания, а промышленности – сельскохозяйственным сырьем.

В конце 1970-х годов сельское хозяйство БССР оказалось в значительной мере в состоянии застоя. Так, за годы девятой пятилетки (1971–1975 гг.) капитальные вложения на развитие сельского хозяйства республики по всему комплексу работ в сопоставимых ценах составили 6714 млн. руб.; из них по объектам производственного назначения – 5982 млн. руб., в десятой пятилетке (1976–1980 гг.) – соответственно 8641 и 7400 млн. руб., в одиннадцатой (1981–1985 гг.) – 10031 и 7933 млн. руб. Однако результаты хозяйственной деятельности колхозов и совхозов республики оказались неадекватны объемам вложенных финансовых средств. Несмотря на то, что в сельском хозяйстве Белорусской ССР наблюдался некоторый рост валовых сборов зерна, его урожайность оставалась на одном уровне. В среднем за 1971–1980 гг. она составила 21,3 ц/га, а за 1981–1985 гг. – 21,5 ц/га.

Следует отметить, что в развитии аграрной политики в 1970-е годы не было преодолено сложившееся на предшествующих этапах отношение к сельскому хозяйству как отрасли, отдававшей для решения общенародных задач финансовые средства и трудовые ресурсы без учета ее собственных потребностей. Считалось, что деревня может подождать с социальными преобразованиями. Такой подход проявился, прежде всего, в несоблюдении необходимого уровня эквивалентности экономического обмена между аграрной сферой и отраслями, поставляющими ей средства производства, сферой обслуживания колхозов и совхозов. Так, закупочные цены на сельхозпродукцию за 1965–1981 гг. выросли примерно в 2 раза, а затраты на средства производства и другие виды промышленной продукции, потребляемой в сельском хозяйстве, – в 2–4 раза и более. Огромные, ежегодно возраставшие издержки, были связаны у колхозов и совхозов с оплатой услуг таких организации, как Сельхозтехника и др. В 1970-х годах значительно подорожало и производственное строительство. Все это привело к росту издержек производства, повышению себестоимости произведенной сельхозпродукции.

Рост производственных затрат, не покрываемый в общественно необходимых пропорциях новый уровень закупочных цен – все это привело во второй половине 1970-х годов к ухудшению экономического положения колхозов и совхозов республики, что стало одной из важнейших причин снижения темпов производства сельскохозяйственной продукции.

Нельзя игнорировать и тот факт, что и в самих хозяйствах не использовались в должной мере резервы снижения себестоимости продукции, сокращения издержек на единицу ее производства, допускались бесхозяйственность и иждивенчество, увеличение оплаты труда без повышения его производительности.

К началу 1980-х годов аграрный комплекс республики и вся экономика в целом оказались в таком состоянии, что потребовались безотлагательные меры. Было принято решение о разработке Продовольственной программы, реализация которой способствовала некоторой приостановке кризисных явлений и даже улучшению положения сельского хозяйства республики. Однако осуществлялась она в сложных, противоречивых условиях – в обстановке консервативных настроений, инерции в мышлении и практической работе, приверженности привычным схемам развития колхозно-совхозного производства. В итоге, несмотря на предпринимаемые меры, АПК БССР не решил в одиннадцатой пятилетке (1981–1985 гг.) в полном объеме задачи реализации Продовольственной программы.