На протяжении 1960-х гг. кривая Филлипса рассматривалась как "меню альтернативных политик правительства". Например, если уровень безработицы оценивался правительством как очень низкий, проводилась стимулирующая политика: увеличивались государственные закупки или денежная масса, что приводило к расширению совокупного спроса. Рост совокупного спроса приводил к росту выпуска, т. е. совокупного предложения и, следовательно, занятости. Цена роста занятости – увеличение инфляции спроса сопровождается увеличением выпуска и, следовательно, снижением уровня безработицы.

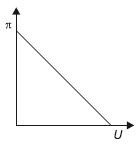

Рис. 83.1. Кривая Филлипса в коротком периоде

В 60-е гг. ХХ в. роль кривой Филлипса как регулятора экономики практически не подвергался сомнению. Однако в 70-е гг. ХХ в. во всех странах и почти в одно и то же время произошли процессы, которые убедительно опровергли кривую Филлипса. Для этого периода характерно одновременное существование безработицы и инфляции. В экономической науке это явление обозначено терминами: стагфляция растущей безработицы (спада производства) и растущих темпов инфляции.

Таким образом, безработица и инфляция находились не в обратной, а в прямой зависимости.

Стагфляционный кризис 1974–1975 гг. был вызван шоковым изменением предложения, вызванным Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В результате повышения цены на нефть в середине 70-х гг. ХХ в. инфляция выросла до 10 %. Рост цен на бензин и электроэнергию вызвал рост издержек производства в других отраслях. В результате часть предприятий, относящихся к отраслям с высоким уровнем энергопотребления, разорилась, а предприятия-монополисты повышали цены; спад производства сопровождался повышением цен.

Современная интерпретация краткосрочной кривой Филлипса описывается формулой

π = π е – β (U – U*) + E и исходит из того, что уровень инфляции обусловлен тремя факторами:

• ожидаемой инфляцией (π е );

• отклонениями фактической безработицы (U) от ее естественного уровня (U*);

• шоками изменения предложения, вызванными повышением цен на сырье (Е).

Изменения ожидаемого уровня инфляции и шоки предложения могут служить причинами сдвигов кривой Филлипса.

Для объяснения долгосрочной кривой Филлипса была использована концепция естественного уровня безработицы, основы которой были разработаны американскими экономистами Э. Фелпсом и М. Фридманом.

Из гипотезы естественного уровня безработицы вытекает, что традиционная кривая Филлипса справедлива только для краткосрочных периодов, причем ее вид зависит от характера поведения экономических субъектов, их ожиданий. В длительном периоде кривой Филлипса не существует вообще, так как зависимость между инфляцией и безработицей представлена вертикальной линией. Это объясняется тем, что безработица возвращается к своему естественному (равновесному) уровню, который совместим с любыми значениями инфляции, причем, чем выше ожидаемый темп инфляции, тем дальше краткосрочная кривая Филлипса удалена от начала координат.

Вопрос 84 Антиинфляционная политика

Ответ

Антиинфляционная политика – макроэкономическая политика, нацеленная на стабилизацию общего уровня цен, смягчение инфляционной остроты.

Антиинфляционная политика осуществляется посредством стратегии и тактики, предусматривающих систему мер, связанных с борьбой с инфляционными процессами. Она может быть активной, направленной на ликвидацию причин, породивших инфляцию, и пассивной, представляющей собой приспособление к условиям инфляции.

Антиинфляционная политика включает в себя: регулирование совокупного спроса; регулирование совокупного предложения.

Первое направление предпочитали кейнсианцы, второе – монетаристы. Кейнс исходил из того, что поднять уровень предложения можно, формируя эффективный спрос посредством государственного заказа и дешевого кредита. Эти меры правительства приводят к сокращению спада и уменьшению безработицы.

Однако такая антиинфляционная политика приводит к углублению дефицита государственного бюджета, который не должен покрываться дополнительной эмиссией денег. Кейнс предлагал покрывать его с помощью государственных займов, которые можно погасить в дальнейшем. Эта политика дает положительный эффект на протяжении ряда лет.

Монетаристское направление антиинфляционной политики возникло позже, когда кейнсианские рецепты борьбы с инфляцией были уже достаточно апробированы и недостатки их стали очевидными. Монетаристы исходили из ограничения совокупного спроса путем проведения денежной реформы конфискационного типа и бюджетного дефицита за счет сокращения социальных программ.

Поскольку монетаристы исходят из утверждения, что инфляция является чисто денежным феноменом, то метод шоковой терапии позволяет резко сократить темпы роста денежной массы и быстро сбить инфляцию. Однако этот метод сопровождается значительным спадом производства и сокращением занятости.

Вариантом шоковой терапии выступает денежная реформа конфи-скационного типа: обмен старых денег на новые в определенном соотношении без изменения номинального уровня доходов и цен.

Поскольку предлагаемые меры тяжело переносятся населением, то инфляционная политика должна дать эффект за сравнительно короткое время.

Другим методом монетаристского направления антиинфляционной политики является метод постепенного снижения темпов инфляции (метод градуирования). Этот метод предполагает постепенно сбивать темпы роста денежной массы посредством многократного, но незначительного снижения. Метод градуирования позволяет избегать глубокого спада, снижая инфляцию постепенно.

Однако политика постепенного снижения темпов роста денежной массы нередко порождает инфляционную инерцию – прошлая инфляция порождает будущую, которая вызывается, в частности, индексацией денежных доходов. Одним из альтернативных вариантов монетарным методам борьбы с инфляцией является политика регулирования цен и доходов, предусматривающая согласование между ростом доходов и ростом цен. Политика регулирования цен и доходов означает, что правительство или замораживает цены и номинальные доходы, или ограничивает увеличение денежной заработной платы увеличением средней производительности труда, а повышение цен ограничивает повышением затрат на заработную плату.

В 1970-1980-е гг., в период стагфляционных кризисов, школа "экономики предложения" выдвигает свой путь борьбы со спадом и инфляцией в экономике. В противовес кейнсианскому стимулированию спроса теоретики "экономики предложения" выступали за непосредственное стимулирование производства и предложения товаров. Главным способом такого стимулирования А. Лаффер и его последователи считали фискальную политику и утверждали, что уменьшение налоговых ставок на предпринимателей увеличит их возможности инвестирования, а снижение налогов на заработную плату повысит стимулы к труду и его производительность.

Изменение структуры налогов, сокращение доли прямых налогов и увеличение доли косвенных налогов, отказ от прогрессивных ставок налогообложения, уменьшение расходов государственного бюджета также являются средством борьбы с инфляционными процессами в экономике.

Вопрос 85 Экономический цикл: понятие, показатели, типы, причины, факторы

Ответ

В долговременном периоде отчетливо проявляется тенденция постоянного роста экономики. Однако в кратковременном периоде ее развитие характеризуется волнами подъемов и спадов экономической конъюнктуры. Закономерности волнообразного характера макроэкономической динамики рассматриваются как проблема экономического (делового) цикла.

Экономический (деловой) цикл – колебание уровня экономической активности фактического ВВП, при котором периоды подъема сменяются периодами спада экономики; процесс прохождения рыночной экономики от одной фазы до следующей такой же, например от кризиса до кризиса.

Экономический цикл, с одной стороны, отражает неравномерность в развитии экономики, а с другой – является причиной и следствием экономического развития, что позволяет рассматривать цикл как постоянную динамическую характеристику, определяющую развитие экономики.

В зависимости от того, как колеблется значение экономических показателей в процессе экономического цикла, эти показатели подразделяются на:

• проциклические (совокупный объем производства, загрузка производственных мощностей, денежные агрегаты, скорость обращения денег, краткосрочные процентные ставки, общий уровень цен, прибыли корпораций). Перечисленные параметры возрастают в фазе подъема и сокращаются в фазе спада;

• контрциклические (уровень безработицы, число банкротств, размеры производственных запасов готовой продукции). Названные параметры во время подъема сокращаются, а во время спада увеличиваются;

• ациклические (объем экспорта). Их динамика не связана с какими-либо фазами экономического цикла.

Выделяют три типа экономических параметров:

• опережающие, или ведущие, – это параметры, которые достигают максимума (минимума) перед подъемом (спадом). К ним относятся: средняя продолжительность рабочей недели в промышленности; среднее число сверхурочных часов; число вновь создаваемых деловых предприятий, число новых строительных контрактов; изменения в запасах, индексы фондового рынка; прибыли корпораций; изменение денежной массы.

• запаздывающие, или отстающие, которые достигают максимума (минимума) после начала подъема (спада). В их число входят: численность безработных на протяжении более 15 недель; расходы на новые предприятия и оборудование; удельные расходы на зарплату; средний уровень процентной ставки коммерческих банков;

• совпадающие, или соответствующие, которые изменяются одновременно и в соответствии с изменениями экономической активности. К ним относятся ВВП (ВНП); уровень безработицы; продукция промышленности, личные доходы; цены производителей; процентные ставки центрального банка; заявки на рекламу.

Фазы экономического (промышленного) цикла. В классическом смысле экономический цикл включает в себя четыре фазы. Кризис (спад, рецессия) характеризуется:

• резким ухудшением всех параметров экономического развития (сокращением объемов) производства;

• резким сокращением размеров доходов;

• сокращением занятости;

• сокращением инвестиций;

• падением цен;

• затовариванием;

• частичным разрушением производительных сил (недогрузка производственных мощностей, рост безработицы, массовое банкротство, обесценение основного капитала).

Депрессия (стагнация) – низшая точка спада характеризуется: массовой безработицей; низким уровнем заработной платы; низким уровнем ссудного процента; тем, что производство и не растет, и не падает; сокращением товарных запасов; приостановкой падения цен.

Оживление (экспансия), или фаза восстановления, характеризуется:

• массовым обновлением основного капитала;

• сокращением безработицы;

• ростом заработной платы;

• ростом цен;

• ростом процентных ставок;

• повышением спроса на предметы потребления.

Оживление заканчивается достижением предкризисного уровня по макроэкономическим показателем. Подъем (бум, пик) характеризуется:

• ростом темпов экономического роста;

• значительным превышением предкризисного уровня производства;

• ростом инвестиций, курсов акций и других ценных бумаг, процентных ставок, цен, заработной платы, прибыли;

• сокращением безработицы.

В настоящее время западная экономическая теория использует агрегированное деление, вычленяя две фазы: рецессию и подъем. Под рецессией понимаются кризис и депрессия, под подъемом – оживление и бум.

Виды экономических циклов. Современная экономическая наука насчитывает большое количество видов циклов. Объективными основаниями разграничения экономических циклов являются:

• периодичность обновления отдельных частей капитала;

• изменения, обусловленные обновлением элементов зданий, сооружений;

• изменения, обусловленные демографическими процессами и сельским хозяйством.

Можно выделить следующие основные виды экономических циклов.

Циклы Дж. Китчина (циклы запасов) – краткосрочные колебания, продолжительностью 2–4 года, обусловленные жизненным циклом товара. Этот вид циклов Китчин связывал с изменениями мировых запасов золота, Э. Хансен – с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала, У. Митчелл – с изменениями денежного обращения.

Циклы К. Жюглара – среднесрочные колебания продолжительностью 7-11 лет, связаны с периодичностью обновления основного капитала, с взаимодействием денежно-кредитных факторов, вызванных деятельностью банков.

Циклы К. Маркса продолжительностью 10 лет связаны с периодичностью массового обновления основного капитала.

Циклы С. Кузнеца, или строительные циклы, продолжительностью 15–20 лет связаны с периодичностью обновления жилищ и некоторых видов производственных сооружений. Позднее эти циклы стали называть "длинные колебания".

Циклы Н. Д. Кондратьева – циклы большой конъюнктуры продолжительностью 48–55 лет. Н. Д. Кондратьев выявил их на основании анализа статистического материала по экономике Великобритании, Франции, Германии и США с конца XVIII по начало XX в.

Причины экономических циклов. В макроэкономической литературе нет общепризнанной теории экономического цикла, поэтому экономисты различных направлений экономической мысли концентрируют свое внимание на различных причинах экономических циклов.

С. Джевонс, А. Чижевский причину цикла объясняли воздействием на людей пятен на солнце, имеющих десятилетний цикл. В. Парето, А. Пигу причину цикла усматривали в соотношении оптимизма и пессимизма в экономической деятельности людей. Т. Мальтус, Ж. Сисмонди причину цикла связывали с недостаточностью потребляемого дохода в сравнении с произведенным доходом. М. Туган-Барановский, А. Шпитгоф считали, что причина цикла состоит в превышении производства средств производства над производством предметов потребления. Э. Хансен, Р. Хоутри полагали, что циклы обусловлены экспансией и ограничением банковского кредита и движением учетной ставки. Дж. Кейнс связывал циклы с избытком сбережений и недостатком инвестиций. К. Маркс исходил из того, что главная причина цикла – основное противоречие капитализма, выражающееся в противоречии между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов производства.

С точки зрения определения факторов экономических циклов выделяются три методологических подхода.

Первый исходит из того, что циклы связаны с внешними (экзогенными) факторами. Второй подход объясняет циклы внутренними (эндогенными) факторами. Третий подход определяет циклы синтезом внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы – это факторы, находящиеся за пределами данной экономической системы. К ним относятся: динамика населения, его миграция, научно-технические открытия, войны и другие политические события, изменение цен на нефть, открытия месторождений золота, открытия новых земель и природных ресурсов, даже пятна на солнце и погода.

Внутренние факторы – факторы, присущие данной экономической системе. К ним относятся потребление, инвестиции. Поэтому этот подход в центр проблем экономических циклов выдвигает механизм мультипликатора-акселератора, теорию спроса.

По мнению многих экономистов, внешние факторы – это производители первоначальных импульсов циклов, а внутренние преобразуют данные импульсы в фазные колебания. Такой подход наиболее перспективен. Решающую роль в возникновении экономических циклов играют потребительский и инвестиционный спрос. При этом если потребительский спрос влияет на изменение циклических колебаний сравнительно вяло, то инвестиционный спрос выступает главной движущей силой циклов.

Современная теория экономических циклов представлена различными моделями. Выделим основные.

Долгое время общепризнанной являлась модель Артура Бернса и Уэлси Клер Митчелла, которые попытались выделить общее в механизмах развития деловых циклов в США за период с середины XIX до середины XX в. По их мнению, цикл деловой активности представляет собой колебания (временные отклонения) вокруг возрастающего долговременного тренда, т. е. тенденции, определяющей долговременное относительно ровное постоянное движение временного ряда выпуска и занятости. По мнению авторов, тренд – это результат действия факторов, обусловливающих долгосрочный экономический рост (прирост трудовых ресурсов, уровень сбережений, технологические сдвиги и др.).

В дальнейшем ученые (Р. Уолкс, Э. Прескотт, Д. Кемпбелл, Г. Мэнкью) выдвинули идею, согласно которой колебания выпуска формируются под воздействием постоянных шоков, а не в результате временных отклонений от долговременного тренда. Они считают, что если под воздействием случайного шока выпуск увеличится в данном году, то и тренд будет выше в течение ряда последующих лет, что свидетельствует о временной устойчивости последствий случайных воздействий на выпуск.

Для исследования деловых циклов используют два основных подхода: детерминистический и стохастический, которые по-разному объясняют причины возникновения циклов.

Согласно детерминистическому подходу, причиной циклов являются предсказуемые факторы, поскольку колебания деловой активности становятся устойчивой закономерностью макроэкономической динамики. Центральным источником макроэкономической динамики являются лаги, которые носят систематический характер, поскольку экономические субъекты реагируют на изменение условий с некоторой задержкой (лагом).

В основе стохастических циклов лежит механизм "импульс – распространение", который представляет собой процесс преобразования случайных шоков во времени. Шоки (толчки) или импульсы порождают циклы различной продолжительности и амплитуды. Различают три типа шоков: а) шоки предложения; б) шоки в спросе частного сектора; в) политические шоки.

Шоки предложения – колебания мировых цен на сырье; природные катаклизмы; важнейшие изобретения и открытия.