Внешнее равновесие предполагает поддержание нулевого сальдо платежного баланса в фиксированном или плавающем режиме валютного курса. В отдельных случаях данная проблема делится на две независимые:

• осуществление конкретного положения счета текущих операций;

• удержание точно определенного уровня валютных резервов.

Способы государственного регулирования внутреннего и внешнего равновесия одни и те же: кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика. Иной раз в качестве самостоятельной выделяют политику обменного курса.

Обеспечение внешней сбалансированности может осложниться мобильностью движения капитала, т. е. напряженностью процесса перелива капитала между странами как реакции внутренней процентной ставки на изменения по сравнению с ее мировым уровнем.

Проблема обеспечения внутреннего и внешнего равновесия относится к функционированию товарного, денежного и валютного рынков. Достижение внутреннего и внешнего равновесия является серьезной проблемой макроэкономического регулирования, ибо вызывает необходимость принимать во внимание взаимное влияние внутренних и внешних переменных.

Модель открытой экономики Манделла-Флеминга

Модель Манделла-Флеминга – это модель малой открытой экономики, которая используется с целью оценки результатов проведения различных видов экономической политики при фиксированных и плавающих обменных курсах.

Модель Манделла-Флеминга исходит из того, что вклад национальной экономики в мировой рынок невелик, в связи с этим основные параметры ее развития заданы мировым рынком, т. е. извне.

Впервые для открытой экономики модель Манделла-Флеминга была разработана в 60-х гг. XX в., и представляла собой модифицированную модель IS-LM для открытой экономики. Эти модели исходят из стабильных цен и объясняют причины колебаний величины совокупного дохода. Модели иллюстрируют взаимодействие между товарным и денежным рынками. Их отличие состоит в том, что если модель IS-LM выражает закрытую экономику, то модель Манделла-Флеминга – малую открытую экономику. Функционирование экономики, согласно этой модели, обусловлено системой обменного курса валюты.

Модель Манделла-Флеминга включает в себя три уравнения:

Y + C(Y – T) + I(r) + G + NX(e), IS;

M/P = L(r, Y), LM;

r = r*.

Первое уравнение характеризует товарный рынок, второе – денежный рынок, третье показывает, что внутренняя процентная ставка (r) определяется уровнем мировой процентной ставки (r*).

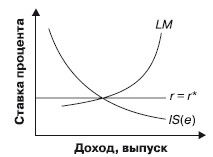

Модель содержит три эндогенные переменные: Y, r и e. Предлагается построить два графика. В каждом графике одна из переменных величин принимается за константу, а анализ проводится во взаимосвязи двух переменных. Модель Манделла-Флеминга Y – r представлена на графике (рис. 94.1).

Рис. 94.1. Равновесие установленное на уровне мировой процентной ставки Ситуация при равенстве внутренней и мировой процентной ставке

На рис. 94.1 показано, что кривая IS направлена вниз, LM – вверх. Горизонтальная линия изображает мировую процентную ставку. График имеет две особенности:

1. Положение кривой IS обусловлено уровнем обменного курса. Повышение обменного курса сдвигает кривую влево.

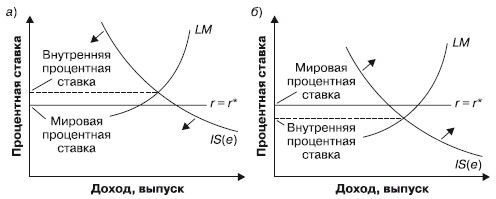

2. Все три кривые пересекаются в одной точке. Но можно предположить, что эти три кривые не пересекаются в одной точке (рис. 94.2, а, б).

В этом случае возможны два варианта:

1. Поскольку обменный курс очень низок, то кривые IS и LM пересекаются выше уровня мировой процентной ставки (рис. 94.2, а).

Рис. 94.2. а) ситуация, когда внутренняя процентная ставка выше мировой; б) ситуация, когда внутренняя процентная ставка ниже мировой

Такая ситуация стимулирует зарубежных инвесторов вкладывать капитал в экономику данной страны, что вызывает рост курса ее валюты и смещение кривой IS вниз. 2. Кривые IS и LM пересекаются в точке, где внутренняя процентная ставка ниже мировой (рис. 94.2, б). В этом случае инвесторы данной страны заинтересованы в том, чтобы вывезти свой капитал, в результате чего обменный курс ее валюты понизится и кривая IS сдвинется вверх.

Таким образом, равновесие устанавливается в точке пересечения кривой LM с горизонтальной линией на уровне мировой процентной ставки.

Вопрос 95 Концепции международной торговли

Ответ

Международная торговля как совокупность внешней торговли различных стран мира возникла на базе зарождения мирового рынка (XVI–XVIII вв.) и международного разделения труда. Развитие международной торговли тесно связано со становлением капиталистического способа производства. В период разложения феодального способа производства и зарождения мирового рынка в Европе начали возникать и развиваться теоретические экономические концепции. Первой школой был меркантилизм.

Меркантилизм (франц. mercantilism, от итал. mercante – торговец, купец):

• первая школа буржуазной политической экономии, попытка теоретического обоснования экономической политики, отстаиваемой купцами;

• экономическая политика периода раннего капитализма, характеризующаяся активным вмешательством государства в хозяйственную жизнь.

Выделяют два этапа в истории меркантилизма: ранний и поздний. Ранний меркантилизм (последняя треть XV– середина XVI в.) выступал в форме монетаризма, охарактеризован К. Марксом как монетарная система.

Ранний меркантилизм считал золото и серебро единственным содержанием богатства. Представителями раннего меркантилизма были Уильям Стаффорд (Англия), де Сантис, Г. Скаруффи (Италия). Главным положением раннего меркантилизма являлась теория денежного баланса, обосновывавшая политику, нацеленную на возрастание денежного богатства чисто законодательным путем. Для удержания денег в стране запрещался их вывоз за границу, все денежные суммы, вырученные от продажи товаров, иностранцы были обязаны истратить на покупку местных изделий.

Поздний меркантилизм (появился во второй половине XVI в. и достиг расцвета в XVII в.) в центр своей экономической политики выдвинул активный торговый баланс, который обеспечивался посредством вывоза готовых изделий своей страны и с помощью посреднической торговли, в связи с чем разрешался вывоз денег за границу. Он исходил из положения о том, что страна тем богаче, чем больше разница между стоимостью экспорта и импорта товаров. Главными теоретиками были Т. Мен (Англия), А. Серра (Италия), А. Монкретьен (Франция). Поздний меркантилизм выдвинул принцип: покупать дешевле в одной стране и продавать дороже в другой. Физиократы (франц. physiocrates, от греч. physis – природа + krotos – власть) – представители школы политической экономии во Франции в середине XVIII в., сохранившие влияние до революции 1789–1794 гг. Школу физиократов К. Маркс определял как французский вариант классической политической экономии.

Концепция физиократов формировалась в процессе дискуссий по проблемам международной торговли. С критикой меркантилизма выступали французские экономисты-физиократы Ф. Кенэ (глава школы), А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур, В. Р. Мирабо, П. Мерсье де ла Ривьер. Физиократы впервые в мировой экономической мысли перенесли вопрос о происхождении общественного богатства из сферы обращения в сферу производства.

Центральное место в экономической концепции физиократов занимала проблема "чистого продукта", под которым они понимали прирост потребительных стоимостей, обеспечиваемый природой. Людей, занятых в сельском хозяйстве, физиократы называли производительным классом. Согласно взглядам физиократов, в торговле может или выиграть одна страна за счет другой, или не выиграет никто, т. е. физиократы отрицали одновременную выгоду двух стран в торговле. Они исходили из того, что внешняя торговля нужна лишь для того, чтобы импортировать из-за рубежа товары, которые данная страна не производит, а экспортировать товары, которые страна не может потребить. Вместе с тем физиократы характеризовали международную торговлю как необходимое зло. Они признавали эффективным обмен между различными странами, при котором обмениваемые продукты переходят непосредственно из рук земледельца в руки потребителя. Физиократы также отрицали перепродажу продуктов сельского хозяйства.

Ошибочность концепции физиократов состояла в натуралистической трактовке "чистого продукта", т. е. в признании богатства только в этой форме. Физиократы допускали двойственность в анализе "чистого продукта". С одной стороны, они выводили его из природы и отношения к земле, а с другой – трактовали как экономическую категорию.

Физиократы были сторонниками свободы торговли, но такой, которая означала бы свободу экспорта продуктов сельского хозяйства по высокой цене, когда наблюдается их излишек в стране, и аналогичную свободу их импорта, когда в данной стране неурожай. Следовательно, свободу международной торговли физиократы трактовали, исходя из интересов данной страны.

Классическая теория международной торговли

Значительный вклад в развитие теории международной торговли внесли английские экономисты А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милль.

Теория абсолютного преимущества. Основоположником этой теории был Адам Смит. Эта теория исходила из того, что международная торговля основана на различии абсолютных издержек в производстве товаров в разных странах.

А. Смит критикует политику протекционизма на основе теории о богатстве нации. Согласно взглядам А. Смита, источником богатства страны выступает труд человека, в качестве определяющего фактора роста богатства он называет общественное разделение труда. По Смиту, деньги не являются богатством, богатство – это земля, различные строения, предметы потребления. В качестве важного фактора богатства А. Смит называет капитал, его возрастание. Рост капитала нации позволяет увеличить занятость населения и, следовательно, произвести большую массу машин, что, в свою очередь, даст возможность обеспечить рост производительности труда. Увеличение капитала А. Смит связывает с политикой протекционизма, которая негативно сказывается на возрастании капитала.

А. Смит полагал, что нормальная торговля между двумя странами всегда выгодна, хотя и не всегда одинаково, им обеим.

Таким образом, принцип Смита – это принцип абсолютных издержек.

Теорию абсолютного преимущества А. Смита дополнил и развил Давид Рикардо, сформулировав теорию сравнительных издержек.

Теория сравнительных издержек Д. Рикардо содержится в его работе "Принципы политической экономии" (1817), в которой он доказал, каким образом возможна торговля между двумя странами в случае, если одна из них не обладает абсолютным преимуществом. Следовательно, теория Д. Рикардо исходит из того, что условием внешней торговли не обязательно должно быть различие абсолютных издержек, что ее целесообразность характерна и для тех случаев, когда страна не имеет абсолютного преимущества в выпуске каких-либо товаров.

Рикардо считал, что страны должны выпускать и вывозить товары, которые обходятся им сравнительно дешевле, и ввозить те товары, которые выпускаются за рубежом относительно дешевле, нежели внутри страны. Следовательно, каждая страна специализируется на выпуске тех товаров, по которым ее издержки относительно более низкие, хотя абсолютные издержки могут быть и выше, нежели за рубежом.

Рикардо полагал, что у каждой страны имеется товар, выпуск которого более эффективен, чем выпуск других товаров при сложившихся соотношениях в издержках других стран. Это и есть, по его мнению, сравнительное преимущество.

И наконец, Рикардо исходил из положения о том, что различия в сравнительных издержках зависят главным образом от природных, географических условий. Это положение правомерно, однако оно не охватывает многообразия других особенностей, поскольку в формировании мировых цен все большую роль приобретают не природные, а иные предпосылки, ибо во внешней торговле все больший удельный вес занимают товары обрабатывающей промышленности и услуги.

Теория международной торговли Дж. Ст. Милля. Английский экономист Дж. Ст. Милль попытался дать ответ на вопрос: при какой цене происходит обмен товарами? По мнению Милля, цена импортируемых товаров измеряется количеством экспортируемых товаров, которое надо отдать в обмен, т. е. цена обмена, по Миллю, определяется согласно законам спроса и предложения, обеспечивающим равновесие между экспортом и импортом страны. Следовательно, при анализе проблем международной торговли он использует факторы спроса и предложения. Милль установил, что выигрывает та страна, товары которой пользуются наибольшим спросом за границей и которая меньше всего испытывает потребность в товарах из-за границы.

Итак, теория международной торговли Дж. Ст. Милля исходит из того, что существует рыночная цена, которая устанавливается на основе взаимодействия спроса и предложения и баланса обмена товарами между странами.

Вопрос 96 Две политики государства: протекционизм и фритредерство

Ответ

Много столетий идет дискуссия между сторонниками протекционизма и фритредерства по вопросу торговой политики государства. Каждая из сторон выдвигает свои аргументы в защиту собственных взглядов. Вначале рассмотрим аргументы протекционистов, поскольку именно их концепция сформировалась первой, а фритредерство возникло как реакция на протекционистскую политику государства.

Протекционизм (франц. protectionnisme, от лат. protectio – защита, покровительство) – экономическая политика государства, нацеленная на защиту национальной экономики. Протекционизм предполагает применение любых государственных мер по защите промышленности своей страны от иностранной конкуренции. Осуществляется посредством прямого или косвенного ограничения импорта иностранных товаров, снижающих их конкурентоспособность по сравнению с товарами национального производства. Для протекционизма характерно финансовое поощрение национальной экономики, стимулирование экспорта товаров. Протекционизм защищает главным образом развитие промышленности, иной раз и сельское хозяйство. В настоящее время активную протекционистскую политику по отношению к сельскому хозяйству проводят практически все промышленно развитые страны мира. В странах Западной Европы субсидии сельскому хозяйству достигают 43 % стоимости сельскохозяйственных продуктов, в Японии – 68 %, в США – 30, Канаде – 41 %.

Протекционизм возник в период первоначального накопления капитала (XVI–XVIII вв.). Теоретической основой протекционизма было учение меркантилистов, согласно которому источником богатства страны выступает активный торговый баланс, обеспечивающий приток в страну золота и серебра. Протекционизм был широко распространен во Франции. В России впервые получил распространение при Петре I. Идею об активном торговом балансе выдвигал позднее И. Т. Посошков.

Какие аргументы выдвигают сторонники протекционистской политики?

1. Протекционистская политика государства защищает промышленность в период ее возникновения и развития.

2. Протекционизм повышает уровень использования национальных ресурсов.

3. Протекционизм, применяя импортные пошлины, тем самым улучшает "условия торговли" и увеличивает экономические выгоды.

4. Протекционизм позволяет смягчить кризис в тех отраслях, которые переживают трудности в своем экономическом развитии, и др.

Фритредерство (от англ. freetrade – свободная торговля) – направление в экономической теории и политике, заключающееся в требовании свободы торговли и невмешательства государства в частнопредпринимательскую деятельность.

Фритредерство возникло в Великобритании в последней трети XVIII в. и было связано с промышленным переворотом. Однако требования введения системы свободной торговли высказывались еще раньше многими французскими и английскими экономистами. Теоретическое обоснование фритредерства дали А. Смит и Д. Рикардо. Сторонники фритредерства выдвигают следующие аргументы.

1. Фритредерство дает возможность повышать уровень и качество жизни торгующих народов, поскольку расширяет границы международной специализации воспроизводства на базе сравнительного преимущества.

2. Фритредерство создает лучшие условия для развития конкуренции и стимулирует внедрение новшеств как отечественными производителями, так и в отношениях с зарубежными странами, что, в свою очередь, позволяет улучшить качество выпускаемых благ.

3. Фритредерство создает лучшие предпосылки для расширения рынка.

4. Фритредерство дает возможность оптимизировать распределение производственных ресурсов между странами и др.

Вопрос 97 Платежный баланс: понятие, структура, принципы составления

Ответ

Платежный баланс – систематизированная статистическая запись всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром за определенный период (год, квартал, месяц).

Платежный баланс характеризует систему расчетов одной страны или группы стран с другими странами и представляет собой соотношение между общей суммой денежных поступлений, полученных данной страной из-за границы, и суммой платежей, произведенных этой страной за границу за тот же период. Превышение поступлений над платежами составляет активное сальдо платежного баланса, а превышение платежей над поступлениями – пассивное сальдо (дефицит) платежного баланса. Платежный баланс включает фактически осуществленные за определенный период времени платежи и не включает непогашенных требований и обязательств, например, по предоставленным внешнеторговым кредитам, в то время как баланс расчетный охватывает эти требования и обязательства независимо от того, когда поступят платежи по ним. Состояние платежного баланса страны в основном предопределяется соотношением между экспортом и импортом, т. е. торговым балансом.

Полная схема составления платежного баланса, согласно рекомендации МВФ, имеет 112 статей. Укрупненная схема сводит эти статьи в семь блоков (групп), которые, в свою очередь, можно разделить на три вида балансов: а) торговый баланс; б) баланс текущих операций; в) общий баланс или баланс официальных расчетов.

Платежный баланс составляется на основе двух принципов.

Первый принцип состоит в охвате всех внешнеэкономических операций страны за год, квартал, месяц. Чтобы отделить внешнеэкономические операции от внутриэкономических, предлагается под первыми понимать операции между резидентами и нерезидентами страны.

Второй принцип заключается в двойной бухгалтерии записи операций (кредит в конечном счете должен совпадать с дебетом), в результате чего дисбаланс по одним статьям уравновешивается другими статьями.