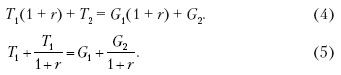

Полученное уравнение является государственным бюджетным ограничением.

2. Концепция циклического балансирования основана на том, что бюджет должен быть сбалансирован в течение экономического цикла, а не каждый год.

Для того чтобы противостоять спаду экономики, необходимо, снижая налоги и увеличивая государственные расходы, стимулировать совокупный спрос. Таким образом, правительство вызывает дефицит госбюджета. В ходе следующего за этим инфляционного подъема правительство повышает налоги и снижает государственные расходы.

3. Концепция функциональных финансов основана на идее сбалансированности экономики, а не бюджета.

Государственный долг – это сумма накопленных за определенный период времени бюджетных дефицитов (минус бюджетные излишки).

Различают внешний и внутренний долг.

Внешний долг – задолженность государства гражданам и организациям других стран.

Внутренний долг – задолженность государства гражданам и организациям своей страны.

Бюджетный дефицит и государственный долг взаимосвязаны. При оценке размера бюджетного дефицита возникает целый ряд проблем.

1. Первая проблема возникает при оценке реального дефицита госбюджета. Реальный дефицит бюджета это

Номинальный дефицит бюджета – Величина госдолга на начало года х темп инфляции.

2. При расчете бюджета необходимо проводить процедуру бюджетирования капитала, т. е. учитывать как активы, так и обязательства.

3. Бюджет должен включать неучтенные обязательства, т. е. будущие пенсии и пособия на социальное страхование, отчисления, которые делаются в текущем году.

Обслуживание государственного долга приводит к вытеснению частного капитала, так как рыночная ставка процента растет, рост налогов для оплаты долга снижает экономическую активность – происходит перераспределение дохода в пользу держателей государственных облигаций.

Внешний долг более опасен для экономики, так как нужно расплачиваться ресурсами страны.

Соотношение характеризует бремя долга, его величина зависит от размера реальной ставки процента, темпов роста реального ВВП и величины первичного дефицита.

Вопрос 91 Кривая Лаффера

Ответ

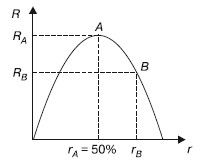

Кривая Лаффера – кривая, отражающая взаимосвязь между величиной ставки налогов и поступлением за их счет средств в государственный бюджет.

Основная идея кривой Лаффера заключается в том, что по мере увеличения налоговой ставки налоговые поступления будут возрастать до определенного максимального уровня, а затем будут понижаться, ибо высокие налоги сдерживают экономическую активность хозяйствующих субъектов, в результате чего сокращается объем производства и доход. Сокращение налоговых ставок вызовет сокращение объема государственных доходов в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде снижение налоговых ставок обеспечит рост сбережений, инвестиций и занятости, в результате чего увеличатся производство и доходы, подлежащие налогообложению, налоговые поступления в государственный бюджет возрастут. Такой подход выдвигали сторонники теории "экономики предложения".

Американский экономист Артур Б. Лаффер теоретически обосновал программу администрации президента Рейгана на период 1980-х гг., которая была направлена на стимулирование экономической активности в США.

А. Лаффер считал, что чрезмерное повышение налоговых ставок на доходы подрывает стимулы к инвестициям, снижает трудовую активность и вызывает переход легальной экономики в теневую. Базой для этих положений послужил так называемый эффект Лаффера. Графическим отражением его служит кривая Лаффера, с обоснованием которой он выступил в 1974 г.

Кривая Лаффера показывает зависимость получаемых государством сумм подоходного налога от ставок налога (рис. 91.1).

Рис. 91.1. Кривая Лаффера

По вертикальной оси откладываются величины налоговых поступлений (R), по горизонтальной – значения ставок подоходного налога (r).

Если r = 0, то государство не получит налоговых поступлений. При r = 100 % общие налоговые поступления также будут равны нулю, так как отсутствуют стимулы к увеличению дохода.

В точке А при ставке подоходного налога r = 50 % налоговые поступления будут максимальными, затем они будут снижаться при росте налоговых ставок (R b < Ra).

Смысл эффекта Лаффера состоит в том, что уменьшение налоговых ставок вызовет сокращение доходов государства, но это сокращение будет носить кратковременный характер, в длительной перспективе снижение налогов вызовет рост сбережений, инвестиций и занятости.

И хотя бесспорным является тот факт, что изменение налоговых ставок оказывает стимулирующее или тормозящее воздействие на экономику, на практике теоретические построения Лаффера оказались ошибочными: не увеличились доля сбережений и предложение труда. В 1983 г. в США дефицит бюджета составил $200 млрд.

Практическое использование кривой Лаффера оказалось весьма проблематичным, так как, во-первых, сложно было определить, на левой или на правой стороне кривой находится экономика страны в данный период; во-вторых, на объем инвестиций в экономике страны оказывают влияние множество факторов помимо налоговых ставок.

Таким образом, можно сказать, что эффект Лаффера не принес ожидаемых результатов.

Вопрос 92 Денежно-кредитная политика: цели и инструменты

Ответ

Денежно-кредитная политика – это важнейшая составная часть макроэкономической политики, нацеленная на достижение ряда общеэкономических задач. Она представляет собой совокупность государственных мероприятий в области кредитно-денежной системы. Денежно-кредитная политика осуществляется посредством специфических инструментов и реализует определенные цели. Выделяют конечные и промежуточные цели.

Конечные цели. К ним относят: быстрый рост реального валового внутреннего продукта; низкую безработицу; стабильные цены; устойчивый платежный баланс.

Промежуточные цели. К ним относят: денежную массу; ставку процента; обменный курс.

Цели достигаются посредством определенных инструментов, которые подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым инструментам относят: лимиты кредитования; прямое регулирование процентной ставки.

К косвенным инструментам относят: операции на открытом рынке; изменение нормы обязательных резервов; изменение учетной ставки (ставки рефинансирования).

Операции на открытом рынке – покупка и продажа центральным банком государственных ценных бумаг (облигаций). Посредством операций на открытом рынке центральный банк регулирует величину денежной массы в народном хозяйстве страны. Покупая ценные бумаги, центральный банк тем самым увеличивает резервы коммерческих банков, повышает их кредитные возможности, расширяя денежное предложение. Продавая ценные бумаги, центральный банк сокращает резервы коммерческих банков, уменьшает их кредитные возможности и денежное предложение.

Изменение норм обязательных резервов – метод воздействия на величину банковских резервов, ключевое понятие обязательных резервных требований.

Норма обязательных резервов устанавливается центральным банком в процентах от величины депозитов. Ее величина зависит от: вида вкладов (по срочным вкладам она ниже по сравнению с вкладами до востребования); размеров банков (для крупных банков она выше в сравнении с мелкими банками).

В результате увеличения нормы обязательных резервов они увеличиваются, сокращается кредитная активность коммерческих банков, поскольку уменьшается денежное предложение.

Уменьшение нормы обязательных резервов, наоборот, увеличивает средства для расширения кредита, увеличивает денежное предложение, стимулируя тем самым кредитную активность коммерческих банков.

Обязательные резервы хранятся в виде беспроцентных вкладов в Центральном банке. Кроме обязательных резервов коммерческие банки могут хранить и избыточные резервы – суммы сверх обязательных резервов на непредвиденные случаи, например для увеличения потребности в ликвидных средствах. Чем большая сумма хранится в избыточных резервах, тем больше сумма потерянного дохода, который коммерческие банки могли бы получить в случае использования ее в обороте.

Изменение учетной ставки – это изменение процентной ставки, по которой коммерческие банки могут брать в долг резервы у центрального банка. В результате повышения учетной ставки растет процентная ставка, сокращается объем заимствования у центрального банка, вызывая тем самым сокращение операций коммерческих банков по предоставлению ссуд. Коммерческие банки, получая дорогой кредит, сами увеличивают свои ставки по ссудам, вследствие чего происходит удорожание кредита вообще. Снижение учетной ставки, наоборот, облегчает получение банковских кредитов, понижается процентная ставка, расширяются кредитные операции, увеличивается денежное предложение.

Учетная ставка (ставка рефинансирования), как правило, ниже ставки межбанковского рынка.

Денежно-кредитная политика, осуществляемая центральным банком, производится посредством политики дешевых или дорогих денег. Политика дешевых денег присуща в основном экономическому кризису и большой безработице. Она делает кредит дешевым и легкодоступным, увеличивает денежное предложение, понижает процентную ставку, стимулирует рост инвестиций и ВВП. Политика дорогих денег сокращает или ограничивает рост денежной массы в стране, понижает доступность кредита, тем самым сокращает инвестиции, уменьшает совокупные расходы и ограничивает инфляцию.

Используя названные инструменты кредитно-денежной политики, центральный банк воздействует на промежуточные цели – денежную массу, ставку процента, обменный курс. Эти действия преследуют достижение конечных целей кредитно-денежной политики.

Кредитно-денежная политика приводит к различным результатам в коротком и долгом периодах. В коротком периоде она в большей степени влияет на реальный выпуск и в меньшей – на цены. В долгом периоде изменение денежной массы влияет главным образом на уровень цен и в небольшой степени – на реальный объем выпуска.

Вопрос 93 Банковская система

Ответ

Банковская система – совокупность банковских учреждений, функционирующих на территории данной страны во взаимосвязи между собой.

Банковская система имеет два уровня. На первом уровне находится центральный (эмиссионный) банк. На втором уровне расположены банки коммерческие (депозитные) и специализированные (инвестиционные, сберегательные, ипотечные, внешнеторговые и др.) банки.

Банковская система выполняет следующие основные функции:

• аккумуляция временно свободных денежных средств;

• предоставление свободных денежных средств во временное распоряжение;

• создание кредитных денег;

• кредитное регулирование;

• денежная эмиссия:

• эмитирование (выпуск) ценных бумаг.

Важнейшим звеном банковской системы является центральный банк.

Центральный банк – главное звено банковской системы, обеспечивающее равновесие денежного рынка; посредник правительства в его заемных и кредитных операциях.

Основные задачи центрального банка следующие:

• обеспечение стабильности денежного обращения;

• осуществление государственной политики в области кредита, денежного обращения, расчетов и валютных отношений.

Основные функции центрального банка следующие:

• осуществляет эмиссию денег и организацию их обращения;

• аккумулирует и хранит кассовые резервы других кредитных учреждений;

• обеспечивает кредитование коммерческих банков и осуществляет контроль за их деятельностью.

В целях осуществления своих функций центральный банк использует следующие основные инструменты:

• устанавливает норму обязательных резервов для коммерческих банков (минимальную долю депозитов, которую коммерческие банки должны хранить в виде резервов – беспроцентных вкладов – в центральном банке);

• проводит операции на открытом рынке (купля или продажа государственных ценных бумаг):

• устанавливает учетную ставку (ставку рефинансирования, т. е. ставку, по которой центральный банк кредитует коммерческие банки).

Центральный банк не может полностью контролировать предложение денег, ибо коммерческие банки сами определяют величину избыточных резервов, что влияет на норму банковских резервов и соответственно на мультипликатор. Центральный банк не может также точно спрогнозировать объем кредитов, который будет выдан коммерческим банкам. Коэффициент депонирования определяется поведением населения и иными причинами, не всегда связанными с действиями центрального банка.

Коммерческие банки – кредитные учреждения универсального типа, осуществляющие на договорных условиях кредитно-расчетное и другое банковское обслуживание юридических и физических лиц посредством совершения операций и оказания услуг.

Коммерческие банки выполняют следующие основные функции:

• принимают и размещают денежные вклады;

• привлекают и предоставляют кредиты;

• производят расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое обслуживание.

Осуществляемые коммерческими банками операции подразделяются на пассивные и активные. Пассивные операции – привлечение денежных ресурсов путем приема депозитов, продажи акций, облигаций, других ценных бумаг. Активные операции – размещение денежных ресурсов путем предоставления кредитов, покупки акций и ценных бумаг.

Коммерческие банки различаются по:

• принадлежности уставного капитала и способу его формирования в форме акционерных обществ с ограниченной ответственностью, с участием иностранного капитала, иностранных банков и т. д.;

• видам совершаемых операций: универсальных и специализированных;

• территории деятельности: региональных, республиканских и др.;

• отраслевой ориентации.

Специализированные кредитно-финансовые учреждения осуществляют кредитование конкретных сфер и отраслей экономической деятельности.

Они выступают в следующих основных формах:

• инвестиционные банки, которые проводят операции по эмиссии и размещению ценных бумаг, привлекают капитал, используют свой капитал для инвестирования отраслей;

• сберегательные учреждения собирают сбережения населения и используют денежный капитал для инвестиций в жилищное строительство;

• страховые компании привлекают средства путем продажи страховых полисов, финансируют крупные корпорации промышленности, транспорта, торговли;

• пенсионные фонды привлекают средства путем эмиссии долговых обязательств;

• инвестиционные компании размещают среди мелких держателей свои акции и используют эти средства для покупки ценных бумаг различных отраслей экономики.

Вопрос 94 Открытая экономика: понятие, разновидности, модели

Ответ

Открытая экономика – это экономика, означающая:

• что страны экспортируют и импортируют значительную долю выпускаемых товаров и услуг;

• что страны получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках.

Если в закрытой экономике все произведенные товары и услуги продаются внутри данной страны и все расходы делятся на три составные части – потребление, инвестиции и государственные расходы, то в открытой экономике появляется четвертая составная часть – чистый экспорт:

• потребление отечественных товаров и услуг – С;

• инвестиционные расходы на отечественные товары и услуги – I;

• государственные закупки отечественных товаров и услуг – G;

• экспорт товаров и услуг, произведенных внутри страны, – NE.

Y = C + I + G + NE.

Сумма первых трех слагаемых C + I + G представляет собой величину внутренних расходов на отечественные товары и услуги. Четвертое слагаемое NE – чистый экспорт, т. е. разность между экспортом и импортом.

Различают малую открытую экономику и большую открытую экономику.

Малая открытая экономика – это экономика небольшой страны. Модель малой открытой экономики включает счет движения капитала и счет текущих операций. Она представлена на мировом рынке небольшой долей и практически не оказывает влияния на мировую ставку процента, принимая последнюю как данную, поскольку ее сбережения и инвестиции – лишь незначительная часть мировых сбережений и инвестиций, поэтому мировая ставка процента задается условиями мирового финансового рынка.

Большая открытая экономика – это экономика, в которой исходя из ее масштабов, ставка процента формируется под существенным влиянием экономических процессов, совершающихся внутри самой страны. Большая открытая экономика – это экономика большой страны (США, Япония, Китай, Германия и др.), обладающей значительной долей мировых сбережений и инвестиций и поэтому оказывающей воздействие на мировую ставку процента.

Основными показателями открытой экономики являются:

• внешнеторговая квота в ВВП;

• доля экспорта в объеме производства;

• доля импорта в потреблении;

• доля иностранных инвестиций по отношению к внутренним инвестициям.

Степень открытости экономики обычно зависит от объемов внешней торговли страны или от политической линии ее правительства. Например, экономика Великобритании является относительно открытой, поскольку она в большей мере зависит от внешней торговли. Экономика США является относительно закрытой, так как внешняя торговля не столь значима для ее развития.

Открытая экономика предполагает использование иностранных валют в международных расчетах. Она находит свое отражение в платежном балансе, в частности в балансе текущих операций и в балансе движения капитала.

Экономика Российской Федерации обладает условиями (интеллектуальными, индустриальными, ресурсными) для формирования большой открытой экономики.

Внутреннее и внешнее равновесие

Внутреннее равновесие – это сбалансированность спроса и предложения в условиях полной занятости и при отсутствии инфляционных процессов.

Проблема внутреннего равновесия в краткосрочном периоде решается в первую очередь регулированием совокупного спроса посредством бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики.