Необходимо выделить понятия и представления, влияющие на формирование научного мировоззрения учащихся, на этическое и эстетическое воспитание. Процесс воспитывающего обучения должен находить непосредственное воплощение в практической деятельности мастера-педагога путем доходчивого, грамотного, ненавязчивого использования учебного материала, средств информации: прессы, радио, телевидения, а также художественных, научно-технических и публицистических произведений. Процесс воспитания и самовоспитания личности во время обучения заключается в усвоении принятых обществом моральных и правовых норм, перспектив развития экономики, изучении фактов из истории науки, достижений конкретной отрасли народного хозяйства, становления и перспектив развития предприятия.

Результаты понятийного, логического и психологического анализа учебного материала помогают мастеру подготовиться к занятию:

– определить дидактическую цель урока, установить, какие навыки, умения, компетенции должны быть сформированы у учащихся, четко выделить дидактические задачи и способы их решения на разных этапах урока;

– наметить структуру урока, уточнить объем учебного материала и разделить его на логически взаимосвязанные части, определить время на изучение темы (подтемы), в т. ч. на инструктаж, упражнения и на производственную деятельность;

– выбрать методы производственного обучения, уточнить содержание вводного, текущего и заключительного инструктажей;

– наметить плоскостные и объемные учебно-наглядные пособия, возможное сочетание инструктирования и наглядности для создания проблемных ситуаций;

– подобрать учебно-производственные работы, технические средства обучения, тренажеры;

– наметить систему упражнений, комплексных, проверочных и пробных работ;

– определить способы работы учащихся со справочной, инструкционной и другой документацией;

– подготовить дидактический материал, систему производственных заданий и упражнений для формирования у учащихся профессиональных навыков, умений, компетенций;

– наметить список учащихся для индивидуализации обучения, проверки их знаний и умений;

– подготовить материал для домашнего задания и уточнить его объем и характер.

Важнейшей целью анализа содержания является выбор методов обучения. Мастера производственного обучения должны знать, что в действующие учебные программы периодически вносятся изменения и дополнения. Методическим комиссиям учебных заведений при активном участии мастеров следует постоянно рассматривать содержание учебных программ, исключать из них изучение устаревших технологических процессов, оборудования, стандартов и терминов, вносить соответствующие коррективы по новым направлениям техники и технологических процессов, экономии и рациональному использованию энергетических и материальных ресурсов. Для этого мастера производственного обучения должны систе матически знакомиться с новейшими достижениями научно-технического прогресса, особенно на базовом предприятии.

Мастерам производственного обучения следует глубоко изучить социально-экономические задачи бригадной формы организации и стимулирования труда рабочих. При анализе учебного материала и подготовки к занятиям следует проработать следующие вопросы:

– основные условия, обеспечивающие успешное формирование и эффективное функционирование бригад; – оценка и оплата труда бригады по результатам труда ее членов;

– условия комплектования бригад по профессии, организация и оплата труда в бригаде;

– основные права и обязанности бригадира;

– совет бригадиров и его назначение;

– эффективность использования рабочего времени и оборудования, пути повышения производительности труда и качества технического обслуживания оборудования;

– коллективные формы организации труда учащихся в условиях производственной практики, работа учащихся в составе комплексных бригад;

– участие учащихся в соревновании молодых рабочих.

В программы специальной технологии и производственного обучения рекомендуется включать материал по организации ремонтной службы.

Мастерам производственного обучения следует особое внимание уделять:

– диагностированию оборудования; регулярному контролю технического состояния в процессе эксплуатации; прогнозированию сроков возможных неполадок и неисправностей;

– определению технического состояния оборудования по объективным диагностическим признакам, т. е. без его разборки;

– техническому диагностированию с помощью приборов и устройств.

При анализе учебного материала с целью обеспечения высоких показателей обучения на каждом этапе необходимо учитывать не только дидактические задачи, но и характер и опыт познавательной деятельности. Во всех случаях учебно-производственная деятельность учащихся осуществляется на основе усвоенной ими информации. А качество каждого структурного элемента этой деятельности целиком определяется характером организации самого процесса усвоения информации и целями обучения.

Результат учебно-производственной деятельности учащихся может оцениваться по уровням эффективности этой деятельности.

Первый уровень характеризуется умением воспроизводить учебную информацию, анализировать ее основные свойства и сущность, классифицировать объекты (оборудование, приборы, технологические процессы и т. д.) на основе информации об их признаках. С этой целью мастерам производственного обучения совместно с преподавателями специальных дисциплин рекомендуется разработать учебные задания, позволяющие судить об усвоении знаний, навыков и умений, соответствующих данному уровню.

Второму уровню соответствует репродуктивная деятельность учащихся, умение применять ранее усвоенные знания и умения благодаря овладению общими приемами умственной деятельности. Умственная и практическая деятельность учащихся в этом случае осуществляется в основном по образцу, по аналогии. В качестве измерителей данного уровня можно использовать конкретные производственные задания.

Третий уровень характеризует продуктивную деятельность в применении знаний и умений и перенос их с помощью усвоенных приемов умственной деятельности в условиях производственных ситуаций. Этот уровень характеризует способность учащихся осваивать элементы творческого опыта. Творческая личность формируется в ходе решения проблем, поэтому эффективным средством достижения такого уровня деятельности является проблемное обучение.

Четвертый уровень предполагает свободный перенос знаний и умений на решение новых производственных задач. В данном случае учащиеся должны уметь четко анализировать ту или иную ситуацию, рассматривать ее с разных позиций, находить оптимальные пути ее решения.

Мастерам производственного обучения следует учитывать уровень сформированности у учащихся навыков, умений, компетенций, это помогает более дифференцированно оценивать успехи учащихся и служит основой совершенствования производственного обучения.

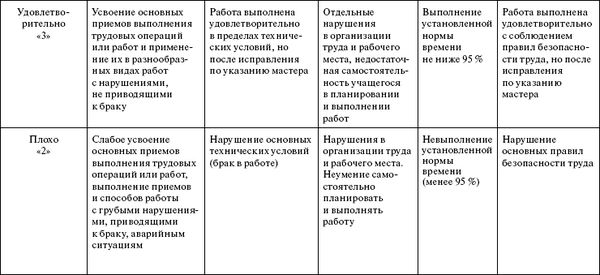

В табл. 9 приведены критерии оценок выполнения учебнопроизводственных заданий, разработанных на основе критериев оценок успеваемости учащихся по производственному обучению.

Таблица 9

Критерии оценок учебно-производственных заданий, составленные на основе критериев оценок успеваемости учащихся по производственному обучению

6. Профессиональное обучение высвобождаемых работников и безработных граждан

6.1. Особенности обучения высвобождаемых работников и безработных граждан

В последние годы наряду с обучением персонала предприятий получает распространение также обучение высвобождаемых работников и безработных.

Процедуры и технологии подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и безработных граждан (далее безработных граждан) отличается от системы профессионального образования и обучения. Это объясняется различным уровнем и неоднородностью состава обучающихся, спецификой учебно-программной документации, короткими сроками обучения, жесткими требованиями работодателей.

Основными особенностями профессионального обучения безработных являются:

– ориентация на динамичные изменения социально-экономической и производственной среды и образовательные потребности населения;

– способность обеспечивать разнообразие образовательных услуг в соответствии с потребностями граждан;

– способность к гибкой трансформации содержания, форм и методов обучения, обеспечивающая подготовку кадров для новых сфер приложения труда.

Профессиональное обучение безработных становится одним из приоритетных направлений развития отечественного образования и требует соответствующего научно-методического обеспечения. В условиях перехода на новое содержание профессионального образования в соответствии с требованиями Государственного стандарта значительно повышаются требования к методическому обеспечению профессий (специальностей), учебных курсов и предметов средствами обучения.

Проблемы профессионального обучения безработных, с учетом их образовательного потенциала и профессиональных интересов, потребностей предприятий, перспектив эффективной занятости пока не полностью изучены, так же как и социальные проблемы занятости населения в условиях рыночной экономики. Существующие проблемы в значительной степени актуализируют необходимость разработки научно-методических основ профессионального обучения незанятого населения.

Объективные условия развития и совершенствования системы профессионального обучения безработных характеризуются рядом противоречий:

– между профессионально-квалификационной структурой спроса и предложением рабочей силы по профессиям (специальностям), уровню квалификации;

– между общественной потребностью предприятий в кадрах определенной квалификации и индивидуальными потребностями безработных;

– между структурой подготовки кадров в учебных заведениях и профессионально-квалификационным спросом на рынке труда.

Перспективы развития системы профессионального обучения безработных граждан связаны с новыми тенденциями в формировании рынка труда и развитием всей системы профессионального образования, которая, с одной стороны, представляет собой инструмент государственной политики и инфраструктуру рынка труда, а с другой – является составной частью всей системы непрерывного образования. Сегодня можно говорить о создании методологической и методической основы новой системы.

Образовательный процесс должен:

– способствовать социальной реабилитации безработных;

– гарантировать гражданам занятость по полученной профессии (специальности) по окончании обучения;

– обеспечивать адаптивность и мобильность безработных в будущей профессиональной деятельности;

– соответствовать уровню производства в конкретном регионе с учетом тенденций его материально-технического перевооружения;

– ориентировать учащихся на новые производственные отношения.

Институтом развития профессионального образования (при участии автора настоящего пособия) подготовлены следующие требования к разработке учебно-программной документации для обучения безработных граждан:

1) вариативный подход к содержанию обучения, учитывающий различный возрастной состав и социальные группы безработных; состав безработных граждан по уровню профессиональной подготовки; конъюнктуру рынка труда и гибкое реагирование на его изменения; требования работодателей к уровню квалификации кадров;

2) интенсивность и краткосрочность обучения;

3) практическая направленность обучения, предполагающая выделение времени на производственное обучение;

4) наличие федерального и регионального компонентов [1] , соответствующих Государственному стандарту профессионального образования (кроме курсов дополнительного образования со сроками менее 72 часов);

5) наличие обязательных федеральных нормативов:

– максимальная обязательная недельная нагрузка (не более 40 часов);

– время на практическое обучение (не менее 50 % от общего времени);

– время на проведение квалифицированной аттестации (не менее 8 часов). В основу структуры и содержания учебных планов и программ должна быть положена блочно-модульная система, позволяющая:

– проводить обучение профессии (специальности), виду деятельности лиц с различным уровнем профессиональной подготовки;

– варьировать содержание обучения с учетом требований предприятий; – готовить работников различной квалификации;

– получить вторую (смежную, совмещенную) профессию, специальность;

– обеспечить индивидуальный подход к обучению;

– компьютеризировать процесс обучения.

Процесс профессионального обучения должен строиться на следующих общих и специфических принципах:

– ориентация обучения на освоение новых сфер трудовой деятельности;

– индивидуализация и дифференциация процесса обучения, оптимальное сочетание групповых и индивидуальных форм обучения;

– опережающий характер обучения, учет требований работодателей и образовательных стандартов;

– блочно-модульный принцип конструирования содержания обучения, многоуровневость подготовки и ступенчатость обучения;

– гибкость, вариативность и адаптивность учебно-программной документации, форм и методов обучения;

– маневренность и преемственность образовательных программ;

– комплексный подход к обучению, включающему в себя не только приобретение знаний и умений, но и профессиональной ком петенции.

Перечисленные принципы обусловливают необходимость внедрения в учебный процесс новых направлений, содержания, форм и методов обучения; интенсификации, дифференциации и индивидуализации обучения; применения модульного принципа, компьютерных средств и нового поколения учебно-программной документации.

Содержание профессионального обучения должно отражать требования современных предприятий, иметь обоснованное соотношение федерального, регионального и территориального компонентов образовательных стандартов, учитывать интересы и индивидуальные склонности, образовательный и производственный опыт обучаемых.

Профессиональное обучение должно проводиться профессиям, видам деятельности, пользующимся спросом и дающим гражданам возможность трудоустройства. Направления обучения и его содержание должны отражать стратегические цели: вклад в развитие кадрового потенциала, возвращение в активную трудовую деятельность безработных граждан. Это особенно касается профилей для высококвалифицированных специалистов, у которых основным мотивом переподготовки является невозможность трудиться по ранее полученной специальности.

Содержание обучения должно предусматривать не столько механическую смену профессии и специальности, сколько повышение квалификации или получение смежной профессии (специальности), в этом случае накопленный потенциал не утрачивается, а обогащается новыми знаниями и умениями для успешного применения в народном хозяйстве.

Региональные органы службы занятости выделяют актуальные профессии, специальности, новые виды трудовой деятельности, по ним создают банки образовательных программ, примерных учебных планов и курсов. Конкретное содержание учебных курсов определяется образовательными учреждениями с учетом требований государственных стандартов профессионального образования.

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан призваны способствовать обеспечению эффективной, свободно избранной занятости граждан, удовлетворению их потребности в обучении и повышении конкурентоспособности на рынке труда.

Система профессионального обучения безработных граждан имеет характерные особенности, важные с точки зрения организации и управления:

– непрерывность;

– преемственность по отношению к базовому образованию;

– личностно ориентированный и развивающий характер;

– интенсивность обучения, обусловленная краткосрочностью сро ков обучения;

– использование интенсивных методов и новых педагогических

технологий. Профессиональное обучение включает в себя:

– подготовку (первоначальное обучение) рабочих и специалистов, не имеющих профессии (специальности), желающих приобрести профессии (специальности) и трудиться по этим профессиям (специальностям);

– профессиональную переподготовку (переобучение) рабочих и специалистов в целях обучения новым профессиям (специальностям); – обучение вторым (смежным) профессиям;

– повышение квалификации рабочих и специалистов в целях совершенствования знаний и умений по имеющимся у граждан профессиям (специальностям), повышения роста профессионализма и компетентности, освоения новых обязанностей.