***

Канеман и Тверски используют выражение "инвариантность не срабатывает" для описания непоследовательных (не обязательно неправильных) выборов в тех случаях, когда проблему предъявляют в разных формулировках. Инвариантность означает, что если А лучше В, а В лучше С, то разумные люди выберут А, а не С; в этом суть подхода фон Неймана и Моргенштерна к понятию полезности. Или, как в приведенном выше примере, если гарантированное спасение 200 жизней является разумным решением в первом случае, оно будет столь же разумным и во втором.

Но результаты исследований утверждают иное:

"Отсутствие логики оказывается явлением универсальным и устойчивым. Оно одинаково типично для самых рафинированных и самых наивных. Участники экспериментов, которым предъявлялись их взаимно противоречивые ответы, оказывались буквально в шоке. Но даже после повторного предъявления проблемы они всё так же избегали риска, когда речь шла о "сохранении жизней", и были готовы идти на риск, когда ставился вопрос о "потере жизней". При этом они сохраняли уважение к логике и стремились оставаться последовательными в ответах на оба варианта проблемы.

Вывод из этих результатов неутешителен. Инвариантность с нормативной точки зрения обязательна [что мы должны делать], интуитивно бесспорна и психологически несбыточна"

Инвариантность не срабатывает гораздо чаще, чем многие подозревают. Рекламный сюжет может подтолкнуть к покупке, несмотря на отрицательные для покупателя последствия, хотя другая формулировка могла бы заставить его воздержаться от покупки. Опросы общественного мнения часто дают противоположные результаты, если одни и те же вопросы ставятся в разных формулировках.

Канеман и Тверски описали ситуацию, в которой врачей тревожило то, что они, по-видимому, влияют на решения пациентов, стоящих перед выбором между разными вариантами лечения. Выбор был между облучением и хирургической операцией при раке легких. Медицинские данные утверждают, что никто из пациентов не умирал при лечении облучением, но ожидаемая продолжительность жизни этих пациентов меньше, чем у пациентов, выдержавших рискованную операцию; в целом разница между ожидаемыми продолжи -тельностями жизни была недостаточно велика, чтобы прояснить обоснованность выбора между этими двумя видами лечения. Когда вопрос ставился в терминах риска умереть во время лечения, более 40% выбрали облучение, когда вопрос ставился в терминах продолжительности жизни, облучение выбрали только 20%.

Одним из наиболее известных проявлений отсутствия инвариантности является старая поговорка, имеющая хождение на Уолл-стрит: "Изымая прибыль из игры, не обнищаешь". Отсюда следует, что сокращать свои потери тоже хорошо, но инвесторы ненавидят потери, потому что, не говоря уже о налогах, признать проигрыш - значит признать ошибки. Неприятие потерь в сочетании с самолюбием толкает инвесторов цепляться за свои ошибки в пустой надежде на то, что когда-нибудь рынок их поддержит и они отыграются. Фон Нейман бы их не одобрил.

Нелогичность часто принимает форму так называемого ментального учета - процесса, в котором мы разделяем единую ситуацию на компоненты. Поступая так, мы не замечаем, что решения, затрагивающие каждый отдельный компонент, влияют на ситуацию в целом. Это как сосредоточиться на дырке от бублика, забыв про сам бублик. Итогом оказывается противоречивость ответов на один и тот же вопрос.

Канеман и Тверски предлагают вообразить, что вы направляетесь в театр на Бродвее, чтобы посмотреть пьесу, на которую уже купили билет за 40 долларов. Придя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли билет. Выложите ли вы 40 долларов за новый билет?

Теперь допустим, что вы собираетесь купить билет по приходе в театр. Подойдя к кассе, вы обнаруживаете, что в кармане не хватает 40 долларов, которые, как вам кажется, вы взяли при выходе из дома. Станете ли вы теперь покупать билет?

В обоих случаях, потеряли ли вы билет или 40 долларов, если вы решите посмотреть спектакль, то останетесь без 80 долларов. Если же вы откажетесь от спектакля и пойдете домой, то потеряете только 40 долларов. Тверски убедился в том, что многие не захотят потратить дополнительно 40 долларов на замену потерянного билета, зато примерно то же число людей охотно выложат еще 40 долларов на покупку билета, не заботясь о потерянных 40 долларах.

Здесь явный случай отсутствия инвариантности. Если 80 долларов - это больше, чем вы намеревались потратить на театр, вы ни в коем случае не должны ни заменять старый билет в первом случае, ни покупать билет во втором. С другой стороны, если вы готовы потратить 80 долларов на театр, следует с равной охотой заменить потерянный билет новым либо потратить на билет другие 40 долларов вместо потерянных. Единственная разница здесь - это условное различие между потерями и расходами.

Теория перспективы утверждает, что непоследовательность решений в этих ситуациях является результатом ментального учета расходов - пойти в театр и истратить 40 долларов еще на что-нибудь - пообедать в следующем месяце, например. На поход в театр было отведено 40 долларов, и покупкой билета вы исчерпали "плановые ассигнования". Утерянные 40 долларов были предназначены на поход в ресторан в следующем месяце и не имеют ничего общего с расходами на театр, да и в любом случае уже потеряны. Следовательно, отведенные на театр 40 долларов всё еще ждут, когда их потратят.

Талер приводит забавный пример ментального учета из реальной жизни. Его знакомый профессор-экономист, специалист в области финансов, использовал хитроумную стратегию компенсации мелкого невезения. В начале каждого года он отводил некую сумму пожертвований для облюбованной им благотворительной организации. Что бы ни случилось в течение года - штраф за превышение скорости, потеря денег, нечаянная встреча с бедными родственниками, - всё оплачивалось с благотворительного счета. Система сводила потери к нулю, потому что случайные потери оплачивались с благотворительного счета. Само благотворительное учреждение получало то, что оставалось. Талер называл своего приятеля первым в мире лицензированным ментальным бухгалтером.

В интервью журнальному репортеру Канеман признался, что и сам предается ментальному учету. В ходе исследований, которые он проводил вместе с Тверски, он выяснил, что потери, если они накладываются на еще большие потери, воспринимаются менее болезненно, чем если они возникают изолированно: не так обидно потерять 100 долларов, если перед этим стольник уже был потерян, чем просто потерять отдельные 100 долларов. Имея это в виду, Канеман и его жена, переезжая в новый дом, закупили мебель для него через неделю после покупки самого дома. Если бы они рассматривали покупку мебели как отдельную операцию, они могли бы дрогнуть перед расходами и купили бы не все, что им было нужно.

***

Мы склонны верить, что информация является необходимым ингредиентом рационального процесса принятия решений и что чем больше у нас информации, тем легче выстраивать поведение в условиях риска. Однако психологи говорят, что избыточная информация может стать препятствием и разрушить логику решений, что дает возможность власть имущим манипулировать поведением людей в условиях риска.

Ученые-медики Дэвид Редельмайер (Redelmeier) и Эльдар Шафир (Shafir) опубликовали в "Journal of the American Medical Association" статью, посвященную тому, как реагируют врачи на появление новых методов лечения. Каждое врачебное решение несет в себе риск - никто не знает наверное, к каким последствиям оно может привести. В каждом из проведенных Редельмайером и Ша-фиром экспериментов при появлении нового метода лечения возникала опасность, что врач либо будет использовать знакомые методы, либо откажется от лечения.

В одном эксперименте несколько сотен врачей должны были предписать лечение 6 7-летнему человеку с хроническими болями в правом бедре. У врачей был выбор: предписать определенное лекарство или "обратиться к ортопеду и не давать новых лекарств"; почти половина опрошенных высказалась против лечения. Когда число альтернатив возросло до трех за счет добавления еще одного лекарства, три четверти врачей высказались за то, чтобы обратиться к ортопеду и воздержаться от лечения.

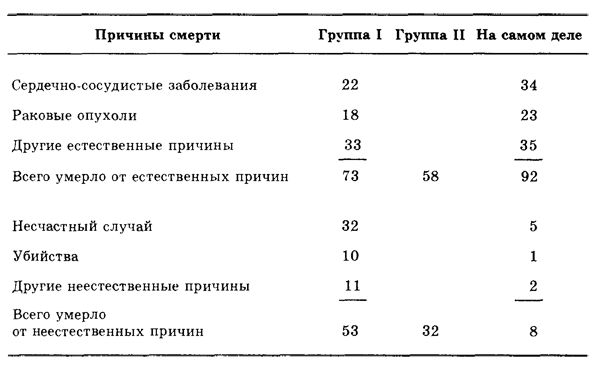

Тверски уверен, что "вероятностные суждения зависят не от событий, а от описания событий... суждение о вероятности события зависит от того, насколько четко оно описано". В подтверждение своей точки зрения он рассказывает об эксперименте, в ходе которого 120 выпускников Стэнфордского университета попросили оценить вероятность возможных причин смерти. Каждый опрашиваемый оценивал два списка причин: в первом списке были перечислены конкретные причины, а во втором они были разделены на две большие группы: естественная смерть и по другим причинам.

В таблице представлены некоторые из оценок, полученных в результате этого эксперимента:

Опрашиваемые значительно переоценили вероятности насильственных смертей и недооценили вероятности смерти по естественным причинам. Но самым удивительным оказалось то обстоятельство, что вероятность естественной смерти оценивалась выше, когда указывались конкретные причины, чем когда перечень содержал только две обобщенные позиции - по естественным и по неестественным причинам.

В другом медико-статистическом обследовании, описанном Ре-дельмайером и Тверски, две группы врачей Стэнфордского университета должны были поставить диагноз женщине, испытывающей боли в брюшной полости. Ознакомив врачей с детальным описанием симптомов, первой группе предложили оценить вероятность трех диагнозов: внематочная беременность, гастроэнтерит или "ни один из названных". Второй группе в дополнение к названным были предложены еще три возможных диагноза.

В результатах этого эксперимента интересно отношение второй группы к ответу "ни один из названных". Предполагая в среднем квалификацию врачей в обеих группах одинаковой, можно было ожидать, что во второй группе три дополнительных диагноза и "ни один из названных" в сумме наберут то же значение вероятности, что и ответ "ни один из названных" в первой группе, где ему отдали предпочтение 50% опрошенных.

Но этого не произошло. На самом деле во второй группе ответ "ни один из названных" плюс три дополнительных диагноза набрали 69%, а внематочная беременность и гастроэнтерит получили 31% голосов, в то время как в первой группе они набрали 50% голосов. Очевидно, чем большим числом возможностей представлена некая совокупность исходов, тем больше суммарная вероятность, приписываемая этой совокупности.

***

Дэниел Эллсберг (тот самый Эллсберг из скандала с украденными секретами Пентагона) в 1961 году опубликовал статью, в которой ввел понятие "неприятия неопределенности". Неприятие неопределенности означает, что люди предпочитают риск с известными вероятностями исходов риску с неизвестными вероятностями исходов. Другими словами, информация важна. Эллсберг, к примеру, предлагал нескольким группам людей ставить на цвет шара, доставаемого из урны. В двух урнах, по 100 шаров в каждой, были шары красного и черного цвета. В первой урне их было по 50 штук каждого цвета, а распределение во второй урне оставалось неизвестным. В соответствии с теорией вероятностей распределение шаров во второй урне следовало бы признать таким же, поскольку нет никаких оснований для другого предположения. Однако подавляющее число респондентов тянуло шары из первой урны.

Тверски и его коллега Крейг Фокс (Fox) более детально исследовали неприятие неопределенности и пришли к выводу, что дело обстоит значительно сложнее, чем предполагал Эллсберг. Они провели серию экспериментов, чтобы определить, во всех ли случаях или только в случайных играх люди предпочитают иметь дело скорее с известными вероятностями, чем с неизвестными.

Ответ был ясным и убедительным: люди предпочитают неизвестные вероятности в тех ситуациях, в которых они чувствуют свою компетентность, и известные вероятности в ситуациях, в которых они чувствуют себя некомпетентными. Отсюда Тверски и Фокс делают вывод, что неприятие неопределенности "порождается чувством некомпетентности... и проявляется, когда человек оценивает совместно ясные и туманные перспективы, но оно уменьшается или исчезает вовсе, если оценивается каждая перспектива по отдельности".

Например, люди, играющие в дартс, предпочитают метание дротиков любой из случайных игр, хотя вероятность выигрыша в дартс туманна, а в случайной игре математически предсказуема. Люди, разбирающиеся в политике и не разбирающиеся в футболе, предпочитают держать пари на политические события случайным играм с теми же шансами, но при тех же условиях они предпочитают случайную игру пари относительно исхода спортивного состязания.

***

В опубликованной в 1992 году статье, подводящей итог достижениям теории перспективы, Канеман и Тверски делают следующее наблюдение: "Теории выбора в лучшем случае приблизительны и несовершенны... Выбор является процессом конструктивным и ситуационным. Столкнувшись со сложной проблемой, люди... используют приблизительные и отрывочные расчеты". В этой главе, в которой нашла отражение очень малая выборка огромного числа публикаций, на многих примерах показаны повторяющиеся стереотипы непоследовательного, иррационального и некомпетентного поведения людей, вынужденных принимать решения в условиях неопределенности.

Должны ли мы на этом основании отвернуться от теорий Бернулли, Бентама, Джевонса и фон Неймана? Нет, у нас нет оснований для вывода, что частое отсутствие традиционных признаков рациональности само по себе доказывает точку зрения Макбета, что жизнь - история, сочиненная идиотом.

Теория перспективы отнюдь не приводит с необходимостью к пессимистической оценке человеческих возможностей. Канеман и Тверски исходят из предположения, что "только рациональное поведение обеспечивает выживание в условиях конкуренции, а поведение, основанное на отказе от рациональности, будет хаотичным и непродуктивным". Напротив, они указывают, что большинство людей может выдержать в условиях конкуренции, даже поддаваясь причудам, делающим их поведение не вполне разумным по критериям Бернулли. "Возможно, важнее то, - утверждают они, - что, судя по имеющимся фактам, люди принимают упорядоченные решения, хотя их рациональность не всегда отвечает принятым критериям". Талер добавляет: "Квазирациональность не является формой немедленной обреченности". Поскольку упорядоченные решения предсказуемы, нет оснований считать, что поведение непременно окажется произвольным и вздорным только потому, что оно не вполне отвечает жестким теоретическим постулатам.

Талер указывает на то же в ином контексте. Если бы мы, принимая решения, всегда были рациональны, не было бы нужды в совершенствовании сложных механизмов самоконтроля, помогающего нам соблюдать диету, укрываться от подоходного налога, делать небольшие ставки на бегах, не доходя при этом до заклада имущества. Мы идем на определенные потери при покупке страховки, что является явным актом смирения по отношению к факту неопределенности. Мы используем эти механизмы, и они работают. Мало кто принимает такие решения, которые приводят в богадельню или сумасшедший дом.