Социальные системы по составу своих свойств, перечисленных выше, не отличаются от технических и биологических. Однако содержание этих свойств здесь качественно другое. Свойства социальных систем проявляются иначе. Основные отличия обусловлены: а) сущностью составных элементов, б) способами связи между ними, в) способами взаимодействия со средой, г) качеством моделей, описывающих поведение данных систем, д) способами управления поведением.

Принципиальное отличие социальных систем от систем иной, не социальной природы связано с наличием в них "центра объединения" (цели, задачи, потребности или интереса), побуждающего к объединению, служащего причиной объединения, связывающего участников объединения в одно социальное целое. Указанная особенность обусловлена тем, что элементами, из которых они состоят, являются люди и продукты их деятельности:

– разные по размерам и общественным функциям объединения людей и их личности,

– символы и системы символов, обмен которыми служит средством взаимодействия и структурообразования данных систем,

– искусственно созданные материальные объекты, предназначенные для удовлетворения потребностей отдельных людей, малых и больших объединений.

Таким образом, под социальной системой понимаются любые, состоящие из людей, материальных предметов, взаимодействий и символов объекты, обладающие определенной целостностью и своеобразием, которые позволяют фиксировать их идентичность и, в отличие от других объектов с такими же базовыми свойствами, в течение достаточно продолжительного времени.

К числу реальных социальных систем относятся различного рода социальные общности, организации (в том числе хозяйственные), группы и создаваемые ими для удовлетворения своих потребностей учреждения – социальные институты. Однако деятельность социальных институтов обеспечивается определенным образом упорядоченным взаимодействием людей, и с учетом этого обстоятельства социальный институт может рассматриваться и как особая социальная общность. Наиболее крупной социальной системой является общество. По отношению к нему другие социальные системы (различного рода формальные и неформальные объединения взаимодействующих людей) выступают как ее элементы, или подсистемы.

Субъект управления в социальной системе – это обладающая властными полномочиями личность, или группа, или действующие от их имени должностные (официальные) лица, формулирующие цели коллективной или индивидуальной деятельности соответствующих социальных систем и организующие их выполнение. Объект управления в социальной системе – это определенная социальная общность, процесс, комплекс отношений, институт, учреждение, организация, функционирование и деятельность которых обеспечивает выполнение целей и решений, формулируемых субъектом управления. Для социальных систем характерно определенное совпадение объекта и субъекта управления. Другими словами, управление в социальных системах в ряде случаев осуществляется как самоуправление. Например, в добровольных объединениях.

Как и все системные объекты, социальные системы строятся иерархически. Наиболее крупной социальной системой является общество. Общество, в свою очередь, состоит из меньшего размера системных совокупностей людей, связанных сходством занимаемого ими положения (статуса), занятостью в одной сфере деятельности, способами получения дохода, местом рождения и проживания, работой в одной организации, одинаковыми интересами и целями. В связи с этим имеет место разграничение уровней социального управления. В частности, можно выделить первичный уровень управления, осуществляемый в малой социальной группе (семье, рабочей бригаде, рабочей команде специалистов). Вторичный уровень управления имеет место при взаимодействии групп. Третичный уровень управления образуется при взаимодействии объединений, состоящих из групп. И так далее. Хозяйственная организация средних размеров (от нескольких десятков до сотен работников), скорее всего, будет насчитывать более трех уровней управления. Количество уровней управления характеризует масштаб объекта управления и сложность соответствующей системы управления. Чем крупнее объект управления, тем больше уровней управления в соответствующей системе управления и выше ее сложность.

Организация как социальная система характеризуется прежде всего своими целями. Цель организации отражает ее место и связь с более широкой социальной системой. Очевидно, что основной целью хозяйственной организации является определенный экономический результат – выпуск конкретной продукции или оказание услуг в заданном объеме, осуществление других, необходимые для этого видов деятельности.

Хозяйственная организация состоит из трех подсистем: производственно-технической, экономической и (собственно) социальной. Производственно-техническая подсистема образуется из комплекса зданий, помещений, машин, устройств, аппаратов и оборудования, обеспечивающих производство соответствующей продукции или оказание услуг. Экономическая подсистема характеризуется показателями прибыли, рентабельности производства, производительности труда, конкурентоспособности продукции (услуг), эффективности, положением организации на данном сегменте рынка. Социальная подсистема – это сообщество сотрудников организации, связанных между собой не только участием в едином трудовом процессе, но и неформальными отношениями, основанными на социальных потребностях и интересах (культурных, семейных, гендерных, политических, конфессиональных, досуговых и т. п.).

Взаимосвязи работников, образующиеся на основе выполняемых ими производственных и служебных обязанностей, образуют формальную (официальную) структуру социальной подсистемы организации.

Взаимосвязи, возникшие на почве внепроизводственных потребностей, составляют неформальную (неофициальную) структуру.

Характер взаимодействия и степень взаимовлияния формальной и неформальной структур определяют успешность выполнения основной, хозяйственной функции организации.

К социальной подсистеме относится также все то, что принято называть социальной инфраструктурой организации. Это здания, сооружения, учреждения, специальные помещения, использование которых служит целям удовлетворения личных потребностей работников.

Все социальные системы, в том числе и хозяйственные организации, характеризуются такими показателями, как динамизм, активность, открытость, предсказуемость, целенаправленность и самоорганизация. Соответственно речь идет о таких важнейших характеристиках социальных систем, как:

– способность к быстрым изменениям,

– способность и степень влияния на окружающую среду,

– способность к восприятию полезной внешней информации,

– возможность предвидеть состояние системы при заданных условиях ее деятельности,

– способность достигать поставленных целей и способность к изменению собственной структуры и развитию.

Вопросы и задания

1. Какие значения понятия "социальное" имеют место в научной литературе?

2. Каково содержание общенаучного, социологического и прикладного значений понятия "социального"?

3. Каковы основные предпосылки (факторы) возникновения и институционализации функции социального управления как специализированной управленческой деятельности?

4. Раскройте особенности управления как природного и социального феномена.

5. В чем состоят особенности социальной системы?

6. Как соотносятся между собой субъект и объект управления в социальных системах?

7. Назовите основные уровни социального управления.

8. Дайте характеристику хозяйственной организации как социальной системы.

Раздел 4. Социальное развитие как объект управления

Чтобы управлять социальным развитием организации, нужно знать особенности явления, обозначаемого данным понятием (социальное развитие).Каковы же особенности социального развития организации как объекта управления?Для ответа на данный вопрос необходимо выяснить, что представляет собой данный вид социальных изменений, каково его содержание. Другими словами, какие изменения должен претерпеть интересующий нас объект (организация), чтобы их можно было охарактеризовать как развитие?

Дело в том, что развитие социальных объектов принципиально отличается от развития объектов иной природы, в частности биологических. Развитие последних происходит в соответствии с известным алгоритмом или определенной последовательностью изменений, позволяющей более или менее точно предвидеть наступление смены одних состояний организма – этапов развития – другими.

Другое дело – социальные системы. В их изменениях таких алгоритмов нет или по крайней мере они не известны. Можно лишь говорить (с определенной вероятностью) о степени и направлении изменений, не зная, к чему в итоге и когда они приведут. Политики, представляющие интересы разных социальных слоев общества, предлагают последнему свое собственное видение хода социальных процессов и понимание их общественного значения. Но, как известно, рецепты их "срабатывают" в лучшем случае на небольших отрезках времени. Поэтому социологи ставят под сомнение само существование социальных закономерностей, понимаемых как неизбежность чередования исторических этапов с заранее известным содержанием. Основные усилия они направляют на изучение и детальное описание всего разнообразия социальных изменений, или изменений, претерпеваемых социальными объектами, и прогнозированию на этой основе тенденций, доступных для наблюдения и научного исследования. Этими вопросами занимается раздел социологии, называемый социологией социальных изменений (Петр Штомпка). Изучение разных видов социальных изменений дает возможность более определенно судить об особенностях социальных изменений, называемых социальным развитием.

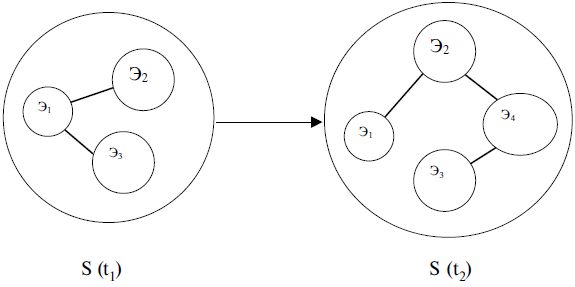

Уточним, что мы будем понимать под социальным изменением. Это уточнение даст возможность сформулировать более корректное определение социального развития. Естественно считать социальными изменениями все те перемены, которые претерпевает какая-либо социальная система или ее компоненты за определенный отрезок времени. Другими словами, фактом изменения является различие между тем состоянием системы, что мы наблюдали перед данным моментом времени, и тем, которое мы фиксируем после него (рис. 1).

Рис. 1. Изменение состава элементов и связей между элементами системы S в течение периода времени с момента t1 до момента t2

Виды социальных изменений достаточно многообразны. Это объясняется тем, что наблюдаемое (фиксируемое исследователем или управляющим) состояние социальной системы представляет собой интегральный результат взаимодействия состояний большого множества ее компонентов. В частности, изменения могут происходить:

– в составе элементов системы (увольнение одних работников предприятия и найм на их место других, найм новых работников вследствие увеличения числа рабочих мест, сокращение численности персонала ввиду падения спроса на продукцию предприятия и т. д.);

– в структуре системы (образование неформальный групп среди сотрудников организации, увеличение разрыва в размерах доходов руководящего и рядового состава, появление символов дистанции между топ-менеджментом и остальным персоналом, изменение схемы трудовых взаимодействий вследствие рационализации рабочих мест);

– в функциях (например, на заводе в результате механизации или автоматизации рутинных операций, после чего изменяются состав рабочих мест и содержание труда);

– в размерах и границах (в результате объединения, изменения режима и правил взаимодействия с другими организациями);

– в отношениях между подсистемами (повышение или понижение статуса какой-либо из функциональных служб аппарата управления);

– в среде (изменения в составе предложений рабочей силы, изменения налогового законодательства, принятие нового трудового кодекса).

Социальные изменения могут иметь и хаотический, случайный характер, и быть достаточно систематическими. Поэтому целесообразно все возможные виды социальных изменений разбить на два класса: социальные события – единичные, случайные изменения состояния социальной системы и социальные процессы – внутренне связанные последовательности или серии сменяющих друг друга состояний социальной системы, ее элементов, их функций, свойств или структуры.

События могут быть полностью изолированными, обособленными, единичными, т. е. не иметь последствий, а могут стать первыми в ряду серии событий, послужив началом соответствующего социального процесса. При некоторых условиях они выстраиваются в ряд и выступают как составные элементы определенного социального процесса.

Социальные процессы ввиду их большого разнообразия классифицируются по целому ряду принципиально различных оснований или критериев (рис. 2 и табл. 3). Например, по критерию масштаба (уровня) социальной системы, претерпевающей изменения. Пользуясь этим критерием, можно выделить следующие виды социальных процессов:

– внутриличностные (самообразование, самовоспитание) и межличностные процессы (наставничество, руководство подчиненным);

– процессы взаимодействия между личностью и группой (освоение роли лидера новым руководителем подразделения), внутри групп (распределение социальных позиций и ролей) и между группами (соперничество подразделений), процессы взаимодействия между организациями.

С точки зрения анализа сущности социальных процессов наиболее важным является критерий содержания или результата изменений, составляющих процесс. Применение данного критерия позволяет сделать более существенные разграничения социальных процессов. В частности, выделить три класса социальных процессов:

1) простые количественные изменения системы или ее элементов;

2) повторяющиеся изменения элементов системы, не вызывающие изменений ее общих свойств как целого;

3) изменения, приводящие к появлению новых элементов и обогащению существовавших ранее элементов системы и связей между ними, что приводит к изменению общих свойств системы.

К первому классу относятся такие, например, процессы, как увеличение (сокращение) численности сотрудников организации в целом или уменьшение количества молодых сотрудников и старение состава персонала. Простые количественные изменения могут иметь как позитивное, так и негативное содержание и быть отражением более глубоких изменений, претерпеваемых организацией.

Ко второму классу принадлежат процессы функционирования, или репродуцирования. При этом различают простое, расширенное и сжимающееся репродуцирование.

Пример: работа предприятия, в течение ряда лет производящего одну и ту же продукцию по одной и той же технологии.

К третьему классу следует отнести процессы социального развития.

Результатом процесса социального развития является качественное преобразование объекта развития. Это означает, что в ходе такого процесса (развития) расширяется круг его функциональных возможностей, повышается способность к более гибкому реагированию на изменения среды.

Процессы социального развития – это процессы, содержанием которых является переход социальной системы в качественно иное, более высокое состояние, делающее ее более устойчивой, адаптивной и способной к изменениям в более широком спектре состояний и внешних условий.

Процессы развития, как правило, имеют большую длительность. Поэтому их не всегда можно идентифицировать на ранних стадиях. Нередко они выглядят как деструктивные изменения, ведущие к нарушению принятого порядка функционирования социальной системы. Процессы развития по своему содержанию и результату являются инновационными процессами.

Элементами процессов развития являются такие процессы, как рост, прогресс и регресс.

Рост – это количественное изменение в сторону увеличения какого-либо параметра или элемента системы без изменения ее качества.

Прогресс – понятие, характеризующее степень приближения к определенной цели или идеалу (когда мы говорим о социальном прогрессе).

Регресс – это процесс, противоположный прогрессу, заключающийся в утрате полезных свойств и снижении конструктивных возможностей социальной системы или ее элементов.

Социальное развитие организации происходит, например, в случае глубокой модернизации производственного процесса, в результате которой качественно изменяются состав и система рабочих мест так, что появляется потребность в работниках с существенно более высоким уровнем профессионального образования и общей культуры, творческим потенциалом. Подобные процессы имеют место при таком существенном изменении материально-технологической основы машиностроительного производства, которое влечет за собой переход от ручной или частично механизированной сборки изделий к автоматизированной, от автоматизированной – к роботизированной. На этой основе естественным путем формируется, по сути, новая социальная общность работников с принципиально иной субкультурой.

К процессам развития по своему характеру близки процессы трансформации – достаточно глубокие изменения отдельных свойств системы. В отличие от процессов развития процессы трансформации могут иметь и отрицательную направленность.