В середине 50-х годов произошли важные изменения в государственной социальной политике, касающиеся механизма распределения средств на социальные нужды. Новым руководством во главе с Н. Хрущевым было принято принципиально важное решение о существенном перераспределении национального дохода в пользу отраслей социальной сферы. Затем еще одно не менее важное решение о предоставлении предприятиям права создавать за счет полученной ими прибыли собственный фонд для улучшения культурно-бытовых условий работников и совершенствования производства. Эта мера была объективно обусловлена резким увеличением числа хозяйствующих субъектов и масштабов общественного производства, что заметно уменьшало возможности и эффективность централизованного директивного управления всеми аспектами их деятельности, включая развитие социальной сферы.

По мере дальнейшего роста экономики и благосостояния населения росло число крупных предприятий, располагавших развитой социальной инфраструктурой (собственным жилищным фондом, детскими и медицинскими учреждениями, спортивными сооружениями, объектами культурного назначения и отдыха), возрастала их роль как самостоятельных субъектов социального управления. В связи с этим в начале 60-х годов возникла, получила одобрение руководства страны и начала в больших масштабах осуществляться идея планирования социального развития предприятий.

Реализации этой идеи существенно способствовала экономическая реформа 1963 г., благодаря которой значительно расширились собственные фонды предприятий, которые они могли направлять на решение собственных социальных задач. Первый план социального развития предприятия был разработан и реализован на ленинградском машиностроительном объединении "Светлана" в середине 60-х годов. Опыт управления социальными процессами на уровне отдельных хозяйственных объектов, полученный этим и другими предприятиями в те годы, оказался положительным, привлек внимание широкого круга не только руководителей предприятий и кадровых служб. Он стимулировал возникновение и развитие так называемой заводской социологии, социологии труда, способствовал возрождению социологии в целом, поскольку доказал возможность и необходимость планирования и научного управления социальными процессами не только в рамках производственных объектов, но и административно-территориальных образований – городов, районов, областей и т. д. Это, в свою очередь, требовало существенного расширения тематики социологических исследований и развития соответствующего методологического оснащения.

Можно сказать, что начиная с этого времени социальное планирование на предприятиях становится массовым, приобретает черты социального движения. Но самое главное – социальное планирование становится официальным социальным институтом. Разработка и реализация планов социального развития с этого момента превращаются из занятия отдельных энтузиастов в одну из обязательных функций управления предприятием. Соответственно на предприятиях создаются функциональные подразделения или должностные единицы, ответственные за социальное планирование. В течение последующих лет широко распространившаяся практика управления социальными процессами на предприятиях позволила создать необходимые теоретические, методические и организационные основы управления социальным развитием организаций.

К моменту начала "перестройки" (1985) значительно расширился круг задач социального характера, решавшихся предприятиями самостоятельно. Во многом это было связано с модернизацией производства, механизацией и автоматизацией технологических процессов, сокращением доли ручного и малоквалифицированного труда. На многих предприятиях внедрялись передовые технологии. Происходило развитие отраслей высоких технологий (радиоэлектронной, атомной, аэрокосмической, судостроительной и др.), опирающихся на современные достижения научно-технической мысли. В результате этих процессов значительно повысился уровень технической вооруженности труда, его насыщенность элементами творчества и в других отраслях. Существенно возрос культурно-технический уровень рабочего персонала, увеличилась доля специалистов с высшим и средним специальным образованием.

Эти важные социальные изменения требовали новых методов управления персоналом, переноса акцентов с формально-административных, приказных методов руководства на экономические и социально-психологические.

В годы перестройки получает развитие идея о необходимости расширения прав и участия рядовых работников в управлении предприятием. Ранее эта идея уже реализовывалась через институт коллективного договора, заключавшегося на систематической основе между администрацией и трудовым коллективом. Текст коллективного договора включал взаимные обязательства сторон, соответствующие их функциям на предприятии. Сюда входили обязательства, касающиеся норм трудового поведения и трудовых отношений, административного контроля, оплаты и условий труда, социальных благ и гарантий, предоставляемых работникам. Официальной стороной, представляющей интересы работников, выступала профсоюзная организация. Однако эта практика мало влияла на общие результаты работы предприятий и экономики в целом.

Общие результаты функционирования экономики, темпы ее роста и повышения качества жизни не позволяли обеспечить стандарты потребления, которых достигли к тому времени развитые страны Запада. В первую очередь это касалось продовольствия, одежды, ассортимента и качества товаров длительного пользования, жилья для основной массы населения. Дефицит и очереди в магазинах стали неотъемлемой частью быта работников предприятий. Выйти из этой ситуации предполагалось с помощью новой социальной политики, опиравшейся на концепцию "человеческого фактора".

Суть концепции "человеческого фактора" заключалась в ускорении социально-экономического развития страны за счет более рационального использования мотивационной части трудового потенциала работающего населения. Речь шла о значительном повышении роли работников в принятии решений и управлении предприятием в целом и его социальной сферой, об использовании инициативы, творчества как главных факторов труда. В результате должны были последовать значительное усиление трудовой мотивации, рост инициативы и заинтересованного, творческого отношения не только к своим непосредственным производственным обязанностям, но и к положению дел в первичной трудовой группе, бригаде, отделе, смене, цехе, в целом на предприятии и, наконец, в стране.

Попытки нового руководства страны во главе с М. Горбачевым воплотить концепцию "человеческого фактора" в практику управления, как известно, не удались. Они не могли дать положительного результата, поскольку не изменились общие принципы административно-командного управления экономикой и государственного устройства, сложившиеся в годы индустриализации и коллективизации, опиравшиеся на господство партийной бюрократии. Эти принципы не только исключали частную собственность и свободу предпринимательства, методы рыночного регулирования, но и в целом препятствовали развитию общества, подавляя любую личную инициативу в сфере экономики и управления, если она противоречила "линии партии".

Происшедшие в начале 90-х годов радикальные перемены в политической и социально-экономической жизни общества были обусловлены отсутствием у советской системы потенциала социального развития, с одной стороны, и фактическим отсутствием субъекта управления, представляющего общественный интерес – с другой. Процессы усиления социальной дезорганизации, начавшиеся в экономике с накопления огромного внешнего долга и утраты валютных резервов, а в политике с ликвидации союзного договора, продолжились в разрывах производственных связей, небывалом спаде производства, криминальной приватизации. Новое государство было чрезвычайно слабо, поскольку люди, пришедшие во власть, заботились в первую очередь о своих корыстных интересах. Участие в управлении государством стало прямо или косвенно инструментом личного обогащения за счет присвоения огромной государственной собственности, созданной предыдущими поколениями ценой невероятных жертв и лишений, утраты здоровья и жизни многими миллионами людей.

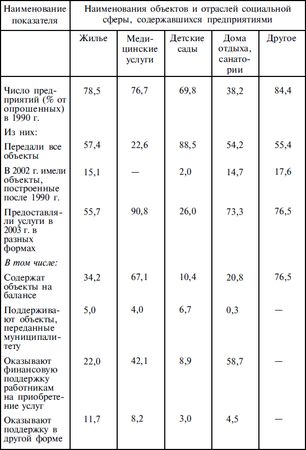

В течение десятилетия 90-х годов социальная политика новой власти заключалась во все возрастающем уходе государства из социальной сферы. Согласно либеральным рецептам предприятиям было рекомендовано как можно быстрей избавляться от объектов социальной инфраструктуры, продав их или передав на баланс муниципалитетам. И это, несмотря на то что муниципалитеты, оставшиеся в результате тех реформ без источников финансирования объектов социальной сферы, сплошь и рядом не имели средств для их содержания в порядке и эксплуатации. Следование либеральным рецептам приводило, как правило, к выходу из строя и обветшанию объектов социальной инфраструктуры: коммунальных отопительных и энергетических систем, жилищного фонда, канализации и водопровода, объектов здравоохранения, массовой ликвидации дошкольных детских учреждений, разрушению спортивных и культурных объектов. В этом отношении показательны результаты проекта "Инфраструктура и социальная сфера российских предприятий", выполненного ЦЭФИР в 2003 г. (Лазарева О.В. Социальная сфера российских предприятий: что изменилось за годы реформ? // ГУ ВШЭ. М., 2004). Выполненный в ходе осуществления данного проекта опрос руководителей социальной сферой 404 предприятий позволил получить следующие данные, отражающие динамику сокращения состава и объема социальных услуг, предоставляемых предприятиями своим работникам (табл. 4).

Таблица 4

Авторы проекта делают вывод, что предприятия в России "по-прежнему играют активную роль в предоставлении социальных услуг в области инфраструктуры… некоторые предприятия, по-видимому, рассматривают предоставление таких услуг как инструмент привлечения и удержания рабочей силы… для укрепления своих позиций на местном рынке труда". На некоторых предприятиях "социальные услуги… являются важной формой оплаты труда". В целом же, констатируется в представленном докладе, "для большинства предприятий социальная сфера в том виде, в каком она сохранилась с советских времен, по-видимому, является скорее обузой".

К сожалению, отказ большинства предприятий от содержания объектов социальной сферы пока не компенсируется адекватным увеличением бюджетный расходов на данные цели. Средств на поддержание в нормальном состоянии объектов социальной инфраструктуры, не говоря об их развитии, в большинстве городов и населенных пунктов страны у нашего "социального государства" хронически недостает. Общий социальный итог этих новаций известен и закономерен: повсеместное ухудшение качества жизни основной массы населения. Оно проявляется в таких дезорганизационных социальные процессах, как рост заболеваемости и смертности, преступности (особенно детской), социального сиротства, беспризорности, алкоголизма, наркомании, снижении рождаемости и в итоге неуклонном сокращении численности населения страны (примерно на 800 тыс. чел. в год).

Таким образом, усилия предприятий по развитию социальной сферы не только остаются, но оказываются востребованными как никогда ранее. Было бы неправильно в сложившейся критической обстановке в данной сфере и в свете задач, связанных с реализацией федеральных социальных программ, отказываться от накопленного здесь в предшествующие реформам годы положительного практического и методического опыта.

Вопросы и задания

1. В чем состоят особенности отечественного опыта управления социальными процессами?

2. Покажите на примере отечественного опыта обусловленность управления социальными процессами национальными культурно-историческими факторами и зарубежным влиянием.

3. Как взаимосвязаны социальные процессы на макро– и микроуровнях?

4. Каковы основные этапы в подходах к решению социальных задач в организациях.

5. Почему Советскую Россию можно назвать социальным государством?

6. Чем можно объяснить постепенный отказ от централизованного управления социальной сферой и увеличение самостоятельности предприятий в решении их экономических и социальных задач?

7. С чем было связано развитие социального планирования на предприятиях и в организациях?

8. В чем проявлялось влияние идеологии на практику социального управления в советское время?

9. В чем состояли социальные идеи и какова была практика социального управления периода "перестройки" (вторая половина 80-х годов)?

10. Как отразились перемены в политической и социально-экономической организации общества 90-х годов на качестве жизни населения?

11. Как изменилась социальная сфера предприятий в результате их приватизации и проведения реформ 90-х годов?

Раздел 6. Зарубежный опыт управления социальными процессами на уровне организаций

Особенности подходов к управлению социальными процессами за рубежом – речь идет прежде всего о промышленно развитых странах Запада – определяются общественно-политическим устройством, для которого характерна реальная демократия, заключающаяся в активной социальной позиции и участии наемных работников и широких слоев всего населения в выработке и осуществлении социальной политики, отвечающей их интересам.

Несмотря на известные культурно-исторические различия между США и Европой, между Англией и Францией, Германией, странами Скандинавии, все эти страны к 70-м годам XX в. достигли высоких стандартов потребления, демонстрируя преимущества реального демократического устройства и рыночных механизмов регулирования экономики. Особенно впечатляющи успехи Германии, промышленный и научно-технический потенциал которой был практически полностью разрушен в результате Второй мировой войны.

Решающим фактором этих очевидных успехов явились: наличие эффективных институтов гражданского общества, приверженность населения ценностям политической и экономической свободы. Несмотря на войны и глубокие кризисы, временные замедления и остановки экономического роста, эти факторы обеспечили непрерывность социального развития на продолжительном (вековом) историческом отрезке времени. По мере формирования институтов гражданского общества государство все более превращается в инструмент, служащий интересам большинства населения, всем его слоям, а не узким кланам нуворишей и находящейся на их содержании элиты. Реальная демократизация неотделима от формирования институтов гражданского общества. Это проявляется в существенном расширении объема социальных функций государства и демократичной социальной политике.

Процесс "социализации общества и государства" на Западе прошел разные этапы. Началом можно считать возникновение форм "стихийной благотворительности", опирающейся на христианскую идею милосердия и первые попытки борьбы с нищенством в феодальных государствах. Следующий этап, наступивший примерно во второй половине XIX в., состоял в постепенном признании капиталистическим государством своей ответственности за условия жизни людей. В значительной степени данное признание было результатом сильного влияния социалистических идей и движений. В этот период возникают понятие "социального государства" и развивающая его концепция "государства всеобщего благоденствия". Их воплощение в практических действиях государственной власти происходит в последующие десятилетия.

Самой ранней программой, отразившей концепцию "государства всеобщего благоденствия", была система национального социального обеспечения, введенная канцлером Бисмарком в Германии в 80-е годы. Позднее эта система была заимствована премьер-министром Ллойдом Джорджем для Британии (1911). Большое число социальных законов, направленных на реализацию принципов государства всеобщего благоденствия, принято в первой трети XX в. в Австрии, Австралии, Дании, Канаде, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, США, Франции и Швеции. Эти законы регламентируют работу по социальному и медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев, пенсионному обеспечению, установлению пособий по безработице, оказанию помощи семьям. В результате их практического применения в разных странах сформировались собственные национальные модели социального государства, отражающие их культурно-исторические особенности. Эти модели нашли отражение в практике социального партнерства.

В целом опыт социального управления западных стран доказывает важность совершенствования правовых основ и механизма формирования и реализации государственной политики в социально-трудовой сфере. Одним из главный инструментов, с помощью которых наемным работникам удается успешно отстаивать свои социальные права, является институт социального партнерства.

Основная функция, выполняемая данным институтом, заключается в организации конструктивного взаимодействия между главными субъектами трудовых отношений в промышленно развитые обществах – работодателей и наемных работников с целью избежать перерастания конфликтных ситуаций, достаточно часто возникающих в отношениях между ними, в конфликт, открытое столкновение, чреватое большими социально-политическими потрясениями и катастрофами.

Институт социального партнерства представляет собой упорядоченную, официально (законодательно) оформленную систему отношений между работниками и работодателями при посредничестве органов власти. Он охватывает указанные отношения на всех уровнях – от организации до регионов и национальной экономики в целом.

Функционирование данного института обеспечивается специально создаваемыми органами, так называемыми трехсторонними комиссиями, состав которых формируется из представителей трех названных субъектов. Трехсторонние комиссии периодически (не реже одного раза в год) заключают соглашение, в котором содержатся конкретные взаимные обязательства сторон на соответствующий период времени, и обеспечивают контроль их выполнения.

Национальные модели социального партнерства являются конкретизацией соответствующих национальных моделей социального государства. Концепция социального партнерства закреплена в конституциях, социальном и трудовом законодательстве стран Запада. Этот процесс происходил после Второй мировой войны. Существующие в настоящее время национальные модели социального партнерства делятся на три группы в зависимости от роли ("веса") партнеров и уровня принимаемых соглашений:

– согласительная модель, в соответствии с которой в формировании и проведении социальной политики участвуют на равных три субъекта: предприниматели, государство и профсоюзы; ее отличает также высокий уровень централизации договорного процесса; данная модель характерна для стран Скандинавии, Австралии и Нидерландов, частично используется в Германии и Швейцарии;

– консервативно-либеральная модель, отличающаяся уменьшенной ролью профсоюзов в выработке социальной политики, имеет место во Франции;