Профессиональная адаптация заключается в освоении профессиональных навыков, уяснении специфики работы, а также формировании профессионально необходимых качеств личности, положительного отношения к своей работе. Как правило, удовлетворенность трудом наступает при достижении определенных результатов, а последние приходят по мере освоения сотрудником специфики работы на конкретном рабочем месте. Каждый новичок проходит стадию ученичества, форма которого зависит от характера организации и предыдущего опыта работы. В организациях, особенно на производственных предприятиях, практикуется наставничество, когда опытный сотрудник передает знания и навыки молодому сотруднику в процессе делового общения на рабочем месте. Очень распространен инструктаж – наглядная демонстрация приемов и навыков работы. Часто помощники менеджера учатся у более опытного технике продаж, манере общения с клиентом; помощницы бухгалтера изучают механизмы финансовых операций, постоянно консультируясь с коллегой. Конечно, если новичок уже имеет опыт работы по данной специальности, то наставничество и инструктаж принимают форму обмена профессиональными знаниями с целью выработать навыки, наиболее приемлемые для достижения целей организации, т. е. новый сотрудник должен проникнуть в суть новых рабочих задач, обстоятельств. Даже знакомая по предыдущему опыту деятельность на новом месте устроена по-другому. Существенные отличия от предыдущего опыта (формы отчетности, политика и стандарты в общении с поставщиками, клиентами, коллегами и др.) должны быть не просто знакомы сотруднику, но и расцениваться им как неотъемлемая часть его новой работы, а не как дополнительная нагрузка.

В современных крупных корпорациях используют такую форму обучения на рабочем месте, как ротация. Она заключается в краткосрочной работе нового сотрудника на разных должностях в разных подразделениях. Это позволяет относительно быстро изучить работу коллектива в целом и приобрести многостороннюю квалификацию.

Таким образом, профессиональная адаптация – это понимание работником своей профессии в свете новой работы.

В ходе социальной адаптации у сотрудника должно сформироваться понимание собственной роли в общем производственном процессе, усвоение организационного статуса рабочего места и подразделения в общей организационной структуре, а также понимание особенностей организационного и экономического механизмов управления организацией. Во многих компаниях существуют документы, прописывающие процессы адаптации, для каждого нового сотрудника назначается куратор (наставник) и проводится анализ уровня адаптации по истечении испытательного срока. Однако нередки случаи, когда организации совершают ошибку, перегружая новичков большим количеством информации, должностных инструкций, корпоративных правил. Безусловно, все эти документы важны, но не стоит пренебрегать неформальным общением, которое поможет избежать страха, неуверенности и непонимания. Итак, данный тип адаптации направлен на знакомство нового сотрудника с организацией как социальной системой: ее историей, кадровой и социальной политикой, системой внутренних и внешних коммуникаций, правилами внутреннего распорядка, корпоративной культурой компании, ее целями и ценностями (рис. 29).

Рис. 29. Список тем при знакомстве нового сотрудника с организацией

Психологическая адаптация - это приспособление к относительно новому социуму, установление межличностных и деловых отношений с сослуживцами, освоение ценностей и групповых норм поведения. Новичок знакомится с расстановкой сил в подразделении, выясняет значимость того или иного сотрудника, включается в состав формальных и неформальных групп. Эту информацию он воспринимает активно, соотнося ее с прошлым социальным опытом, с ценностными ориентациями. При принятии сотрудником групповых норм происходит процесс идентификации личности либо с коллективом в целом, либо с какой-либо формальной или неформальной группой. Цель психологической адаптации – установление нормальных взаимоотношений с коллегами по работе и руководством. Новичок не должен испытывать внутреннего дискомфорта в общении с теми, кто дольше него работает в компании, не говоря уже о том, чтобы ориентироваться в рабочем пространстве (знать внутренние телефоны, знать, к кому, как и когда следует обращаться, где обедать, как вести себя в свой день рождения и т. д.). Психологическая адаптация нацелена на включение нового работника в систему межличностных отношений коллектива. Ее факторами являются моральный климат трудового коллектива, стиль руководства, традиции и нормы взаимоотношений между сотрудниками.

Несмотря на различие между аспектами адаптации, все они находятся в постоянном взаимодействии, поэтому процесс управления требует наличия единой системы инструментов воздействия, обеспечивающих быстроту и успешность адаптации.

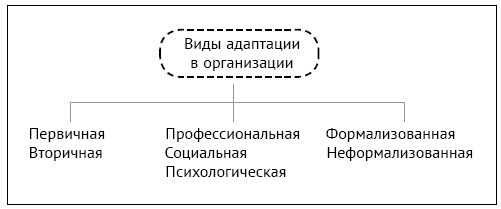

Рис. 30. Виды адаптации в организации

На рис. 30 в типологии адаптации приведены также первичная и вторичная адаптации. Первичная адаптация – это специальные программы, помогающие вчерашним выпускникам учебных заведений, как правило не имеющим опыта трудовой деятельности, освоить профессиональные навыки и рабочие отношения на практике.

В программах вторичной адаптации наблюдается обратная ситуация, когда на новое место приходит профессионал, за плечами которого кроме профессионального опыта стоит опыт работы в других организациях, с другими системами ценностей и отношениями. Здесь социально-психологическая адаптация имеет большее значение, чем профессиональная, поскольку нормы, ценности, системы деловых и личностных взаимоотношений в новом коллективе накладываются на предыдущий опыт новичка и ему приходится зачастую ломать уже существующие стереотипы взаимоотношений.

Кроме этого адаптация может быть как формализованной (обучение в кадровой службе, наставничество, инструктаж на рабочем месте, ознакомление с корпоративными документами и др.), так и неформализованной (общение, консультирование на рабочем месте, наблюдения и пр.) – это спонтанные действия руководителя по отношению к новому сотруднику по принципу: "Вот твой стол, твоя должностная инструкция. Будут вопросы, подходи, не стесняйся". Но не каждый новичок, видя загрузку своего начальника, наберется смелости и подойдет к нему за консультацией.

Формализованные программы адаптации – это корпоративная политика, включающая специальные процедуры, формы и методы работы с новыми сотрудниками, обеспеченная материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами в целях формирования компетентных, высокомотивированных и преданных человеческих ресурсов компании для достижения стратегических целей и конкурентных преимуществ. Грамотно построенные адаптационные программы должны обеспечивать правильное вхождение нового сотрудника во внутренний мир компании, тем самым снижать у него уровень тревожности и повышать его уверенность в своих силах, формируя с первых дней сопричастность к организации, к общему делу. В подготовку и реализацию таких программ должны быть вовлечены не только линейные руководители и работники кадровых служб, но и сотрудники других подразделений организации, например службы безопасности, общего отдела, информационных служб.

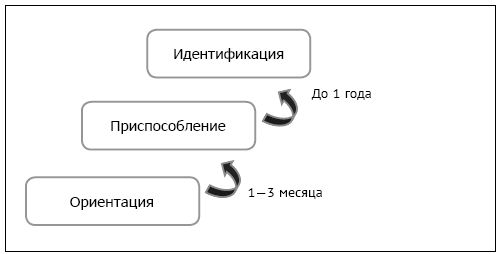

Следует помнить, что трудовая адаптация имеет временной период. Одним из критериев оценки управленческой эффективности адаптационного процесса является время достижения новым сотрудником показателей производительности труда или уровня компетенций его предшественника. Процесс, в течение которого новый работник включается в жизнь новой организации, имеет определенные этапы, составляющие жизненный цикл адаптации (рис. 31). От того, как будут пройдены эти этапы новым сотрудником, зависит результативность его деятельности, психологический комфорт, корпоративная вовлеченность, мотивация, лояльность новой организации.

Рис. 31. Жизненный цикл адаптации

В жизненном цикле адаптационного процесса нового сотрудника в организации выделяют три этапа.

Этап 1: ориентация сотрудника – это практическое знакомство нового работника со своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со стороны организации. К этой работе привлекают как непосредственного руководителя новичка, так и сотрудников службы по управлению человеческими ресурсами. Обычно программа ориентации включает ряд небольших лекций, экскурсии, практикумы (работа на отдельных рабочих местах или с определенным оборудованием). В результате сотрудник знакомится с историей организации, характером деятельности, структурой управления, правилами и нормами поведения.

Этап 2: приспособление. На этом этапе новичок привыкает в ходе рабочей деятельности к своему статусу в организации, начинает строить отношения с коллегами, руководителем, ориентируясь в ситуации уже не теоретически, а непосредственно, на практике.

Этап 3: идентификация. Данный этап характеризуется окончанием процесса адаптации и стабильной деятельностью и взаимодействием с сотрудниками. Работа становится привычной (т. е. не вызывает страха и неуверенности в собственных силах), а отношения в коллективе стабильными. Он характеризуется постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и переходом к стабильной работе. Как правило, при спонтанном развитии процесса адаптации этот этап наступает после 1–1,5 года работы. Если же процесс адаптации регулировать, то этап эффективного функционирования может наступить уже через несколько месяцев. Такое сокращение адаптационного периода способно принести весомую финансовую выгоду, особенно если в организации привлекается большое количество персонала.

Смена этапов вызывает трудности, называемые адаптационными кризисами, поскольку возрастает воздействие на нового сотрудника объективных и субъективных факторов. К объективным относятся факторы, связанные с производственным процессом, организационным окружением, т. е. факторы, в меньшей степени зависящие от личности работника, например организация труда, условия труда, отраслевая специализация, территориальное расположение, стратегия организации и т. д. Субъективные факторы - это социально-демографические (пол, возраст, образование, социальное положение и т. д.) и социально-психологические характеристики (потребности, интересы, цели, ожидания, ответственность, экстравертность, гибкость, инициатива и т. д.) нового сотрудника, оказывающие воздействие на процесс его вхождения в новую организацию.

На каждом из перечисленных этапов необходимы продуманная система управления адаптацией, активное воздействие на объективные и субъективные факторы в целях сокращения сроков и снижения неблагоприятных последствий адаптационного процесса.

Наиболее эффективным методом адаптации персонала является наставничество. Наставник на личном примере показывает сотруднику, как нужно выполнять работу, сотрудник наблюдает и имеет возможность напрямую общаться с наставником, получать всю необходимую ему информацию, восполнять пробелы в понимании профессиональной деятельности. В дальнейшем сотрудник сам выполняет свои обязанности, а наставник курирует процесс и результат. В советские времена движению наставничества придавали большое значение – стать наставником было престижно и почетно. При выборе наставников руководствуются следующими качествами: высокий профессионализм, коммуникабельность, доброжелательность, желание передавать свой опыт и знания, согласие быть наставником, любовь к своему делу и лояльность организации. В некоторых компаниях лучших наставников премируют за работу с новыми сотрудниками, но есть немало примеров, когда наставничество – это потребность людей передавать свой опыт, помогать новым или молодым сотрудникам влиться в новый коллектив.

Опыт ведущих мировых компаний убеждает, что адаптация как начальный этап взаимоотношений сотрудника и компании является стратегически значимой, так как не только сокращает организационные издержки, но и создает привлекательный имидж на рынке труда. Спонтанность этого процесса или пренебрежение им может дорого стоить менеджменту и собственникам. Правильно спланированная программа адаптации новых сотрудников приносит организации многие выгоды: уменьшается текучесть кадров, сотрудники получают большее удовлетворение от работы, повышается производительность, появляется более ясное представление о возможностях сотрудников, это также дает возможность влиять на формирование и развитие необходимой для организации корпоративной культуры.

Рассматривая проблемы адаптации новых сотрудников в современных организациях, необходимо уделить внимание особенностям и проблемам адаптации управленческих кадров. Долгие годы считалось, что руководителям помощь в адаптации на новом месте работы не нужна. Но нельзя не согласиться с тем фактом, что цена ошибок нового руководителя в новой компании, в новом коллективе значительно выше, а их последствия бывают несравненно больнее как для организации, так и для самого менеджера как личности. И если рядовым сотрудникам на новом рабочем месте готовы помочь коллеги, наставники, менеджеры по персоналу, то новый руководитель, как правило, предоставлен сам себе, набивая шишки, наталкиваясь на множество "подводных камней", которые есть в любой фирме.

Особенность процесса адаптации ключевых менеджеров в новой организации заключается в том, что у них нет времени на последовательное прохождение всех этапов приспособления, от них порой требуется подготовка и принятие управленческих решений уже в первый день работы в новой организации. Вот почему начинающим руководителям, особенно молодым, наряду с решением профессиональных, управленческих задач необходимо самое пристальное внимание уделить формированию личной адаптационной программы. Ее цель – определить конкретные мероприятия для оперативной и эффективной адаптации, которые позволят облегчить процесс вхождения в должность, в курс новых задач, в организацию в целом.

Ошибки, связанные с адаптацией руководителей на новом месте работы, можно условно разделить на два вида: поведенческие и функциональные. Поведенческие зависят от самого человека, его воспитания и культуры. К ним, например, можно отнести:

• завышенные ожидания и притязания;

• нежелание понимать и принимать корпоративную культуру компании;

• неумение ждать, склонность делать преждевременные выводы;

• безынициативность;

• нежелание брать на себя ответственность и т. д.

Функциональные ошибки связаны в основном с профессиональными и управленческими качествами нового руководителя, но нередко они совершаются по вине организации, например:

• недооценка роли и значения процесса адаптации как самим менеджером, так и его вышестоящим руководителем;

• невнимание к анализу социальных аспектов деятельности компании;

• отсутствие стремления к налаживанию конструктивных межличностных отношений с коллегами, подчиненными.

В современном менеджменте выделяют несколько стратегий адаптации нового руководителя:

1) выжидательную, когда он постепенно изучает общую ситуацию, особенности деятельности организации, ее подразделений. Эта стратегия характеризуется повышенной осторожностью, детальным выяснением работы предшественника, коллег, подчиненных;

2) критическую: исходя из признания работы предшествующего руководства как неудовлетворительной, постоянно критикуя ее, новый руководитель реформирует деятельность организации, стремится в максимально короткие сроки добиться положительного результата и продемонстрировать всем свои управленческие способности;

3) рациональную, основанную на выделении нескольких ключевых направлений деятельности с целью решения наиболее актуальных, насущных для организации проблем.

Новый руководитель должен продемонстрировать в новой организации:

• соответствие своих компетенций ожиданиям собственников, требованиям к должности;

• понимание того, какие задачи перед ним поставлены;

• лояльность организации;

• готовность работать в команде;

• ответственность за дело, за коллектив.

Поэтому в личной адаптационной программе менеджера можно выделить три составляющие.

Прежде всего информационную, включающую знакомство с основными организационными документами, регламентами, политикой компании, определяющей стратегию и тактику ее развития. Необходимо получить сведения об информационных потоках, как внешних, так и внутренних; изучить основополагающие корпоративные документы о структуре и бизнес-процессах; проанализировать инфраструктуру компании, ее возможности и угрозы и, наконец, исследовать "фольклор" компании – ее историю, корпоративную культуру, ценности, традиции, правила и нормы поведения.