Томас Меллон стал хорошим судьей и удачливым банкиром. Его "трюк" заключался в приобретении долей в компаниях, которым он ссужал деньги. Его сын Эндрю унаследовал от отца банковский бизнес в конце 80‑х годов XIX в. и на его основе создал одно из величайших состояний в истории. Он основал Union Trust Company, Gulf Oil, Pittsburg Coal и Aluminium Company of America (Alcoa). Именно одна из компаний Меллона финансировала строительство отеля "Waldorf Astoria" и шлюзов Панамского канала, а Эндрю Меллон занимал пост государственного секретаря Казначейства при трех президентах США (1921–1932).

Затем огромное состояние Эндрю Меллона перешло к его сыну Полу, передавшему его в управление профессионалам, в руках которых оно выросло еще больше, тогда как сам Пол занимался филантропией, собирательством произведений искусства и предавался гедонизму. Пол и его отец стали соучредителями Национальной галереи искусств в Вашингтоне (округ Колумбия), где и находится огромная коллекция Меллонов. Пол Меллон был известен как конезаводчик. При его жизни принадлежавшие ему скакуны трижды выигрывали скачки "Triple Crown". Способности Пола находить произведения искусства и выбирать хороших лошадей совместились в собранной им исключительно ценной коллекции выполненных Джорджем Стаббсом рисунков лошадей. Ныне эта коллекция находится в Йельском центре британского искусства. Пол Меллон умер в 2000 г., в возрасте 91 года. К сожалению, автор этой книги не был упомянут в завещании Пола Меллона и потому не может вести утонченно-гедонистическую жизнь. Дело не только в том, что прапрапрадед автора эмигрировал из Ирландии обратно в Шотландию, но и в том, что его сын, прапрадед автора, обратился в католицизм. В охваченной фанатизмом и нетерпимостью Шотландии конца XIX в. это оказалось не слишком удачным ходом. Его едва начавшаяся карьера врача была прервана законом, запрещавшим католикам заниматься медициной.

Таким образом, шотландские Меллоны поднялись на менее высокую (пусть и не столь претенциозную) ступень социальной лестницы, нежели американские Меллоны. Мой дед был учителем, отец, сэр Джеймс Меллон, заболел страстью к странствиям и стал успешным дипломатом. Я твердо верю в то, что эмиграция – лучший вариант. Я уехал из Великобритании сразу же по окончании университета и отправился в Гонконг. Надеюсь, что, если эту книгу купят достаточно много людей и если я последую собственным советам при размещении капитала, в один прекрасный день я смогу соперничать с американскими Меллонами по богатству!

Род Чалаби

Семейное имя Чалаби появилось в Ираке во времена Османской (турецкой) империи; таким образом, оно турецкое, а не арабское.

Когда в Ираке существовала монархия (т. е. с момента получения Ираком независимости от Великобритании в 1921 г. и до 1958 г.), дед автора, Ахмад Чалаби (родственник Ахмада Чалаби, возглавлявшего Государственный совет Ирака после свержения Саддама), был членом Демократической партии Ирака и врачом, работавшим по утрам на государство, а по вечерам – в своей частной клинике. После свержения монархии Ахмад работал в министерстве здравоохранения. В середине 60‑х годов XX в. он купил земельный участок и построил дом на берегу реки Тигр. Там он намеревался жить с женой, шестью сыновьями и их женами и детьми.

Отец автора был старшим сыном в семье. В 1959 г. он поехал в СССР учиться на инженера. В 1966 г. вернулся в Багдад и через два года женился на матери автора. После свадьбы молодожены решили переехать в построенный дедом семейный дом. Получив свою часть дома, они уехали на медовый месяц в Египет. 1968 г. был также годом прихода к власти в Ираке ныне бесславной партии "Баас". (Хотя Саддам Хусейн пользовался очень большим влиянием с самого начала правления "Баас", он не был официальным президентом Ирака еще целое десятилетие.)

Когда родители автора вернулись из свадебного путешествия в Багдад, в аэропорту супругов встретили родственники, которые отвезли их домой, вернее, как они думали – домой. По дороге им рассказали, что дед Ахмад арестован по не известной никому причине. Неделю спустя Ахмад позвонил жене и сообщил, что правительство желает завладеть их домом, и если семья не покинет дом, его не выпустят из заключения. Очевидно, что выбора не было. Семье пришлось вывезти всю мебель и согласно приказам правительства освободить дом. После этого Ахмада выпустили, а дом был захвачен партией "Баас". Некоторое время там жил Саддам Хусейн.

Через год баасисты известили Ахмада о том, что должны выплатить ему какую-то арендную плату, и несколькими месяцами позднее решили заплатить за дом, который, по сути дела, "национализировали". Очевидно, что цена не подлежала обсуждению под страхом нового ареста или более свирепой расправы. Так семья лишилась дома.

Дедам и родителям автора пришлось снимать себе жилье. По мере усиления баасистского режима в последующие годы жизнь граждан, осмеливающихся на малейшую критику режима, стала подвергаться опасности. Родители автора решили, что дальше дела пойдут еще хуже, и отец воспользовался своими связями, чтобы получить для семьи студенческую визу на въезд в Великобританию. Поначалу родители с двумя детьми уехали в Оксфорд, но через пару лет обосновались на окраине Лондона, где живут и поныне.

Одному из дядей автора, Аднану, пришлось покинуть Ирак после того, как баасисты начали уничтожать всех, кто мог представлять для них угрозу. Он и его друзья бежали в Чехословакию, откуда вернулись в северный Ирак, где вместе с курдами сражались с баасистским режимом во время ирано-иракской войны. Когда же Саддам начал использовать против бойцов сопротивления химическое оружие, они серьезно пострадали от последствий его применения, и многие отказались от борьбы, возвратившись в страны изгнания.

Сегодня все пятеро братьев отца, давным-давно покинув Ирак, живут в США, Канаде и Великобритании.

Решение бежать из Ирака, принятое семьей на ранних этапах правления баасистов (в 60–70‑х годах XX в.), несомненно, спасло жизнь многих ее членов, которые вполне могли погибнуть в последующие десятилетия при жестокой диктатуре Саддама Хусейна.

Помните о разрыве!

По сравнению с последствиями роста населения и его старения последствия расширяющегося разрыва между теми, кто живет припеваючи (надо полагать, в число таких счастливцев входят и читатели этой книги), и теми, кто еле-еле сводит концы с концами, имеют большее значение.

В настоящее время около 80 % населения мира составляет население развивающихся стран. Ожидается, что через 20 лет этот показатель возрастет до 84 %, а к 2050 г. – до 87 %. Расширяющаяся пропасть между "имущими" и "неимущими" имеет ужасающее влияние на сохранение стабильности в мире. А большинство жителей Богатого мира пока не вполне осознают масштабы этого разрыва.

Внутри самих богатых государств разрыв между "имущими" и "неимущими" огромен и продолжает увеличиваться. Похожее непропорциональное распределение богатства было, по всей вероятности, одной из причин тяжести Великой депрессии конца 20‑х – начала 30‑х годов XX в. Депрессия разразилась потому, что в те времена (как и сейчас) средняя семья не получила своей полной доли прибыли от повышения производительности труда. В результате попросту не хватало состоятельных потребителей, способных купить вновь появляющиеся избытки товаров, производимых, в частности, США.

Сегодня в Соединенных Штатах 1 % самых богатых контролируют целых 33 % всего национального богатства, тогда как на долю 80 % беднейшего населения приходится всего лишь 17 % национального богатства. Эти цифры свидетельствуют о существенной и продолжающейся концентрации богатства. Рассказывают множество историй о том, что состояния одного-двух человек равны совокупному продукту многих стран-членов ООН – и эти истории правдивы.

Акции также распределяются между собственниками неравномерно. 1 % крупнейших акционеров США владеют акциями, стоимость которых составляет 50 % стоимости всех акций. В то же время, согласно самым последним данным Бюро переписи США, 12,1 % американцев ныне живут за чертой бедности (которая определена как годовой доход менее 18 392 дол. США на семью из четырех человек). То есть в самой богатой стране мира в бедности живут 34,6 млн человек. В других богатых странах существуют сходные, пусть и менее острые, распределения богатств.

Еще один тревожащий факт: на долю богатых стран мира, в которых ныне проживает 20 % населения Земли, приходится 86 % личного потребления, на долю беднейших 20 % – всего лишь чуть больше 1 %. Результат этого неравенства приблизительно таков: ребенок, родившийся в развитой стране, на протяжении своей жизни будет вносить больший вклад в потребление и загрязнение, чем 30–50 детей, родившихся в развивающихся странах.

Если вы считаете свою жизнь тяжелой, подумайте об этом еще – да, и прочтите следующий рассказ об одном дне жизни африканского мальчика. Его участь, вызывающую, по нашим понятиям, жалость, разделяют миллиарды других жителей планеты. Возможно, кому-то из наших читателей и доведется испытать настоящие голод, жажду и нищету, но мы сомневаемся в этом.

День из жизни Нджороге, семилетнего африканца из Кении

Нджери, мать Нджороге, просыпается в 5 утра, чтобы начать новый день. Она чувствует себя усталой и намного старше своих 25 лет. Женщина вспоминает о том, что ей предстоит вместе с сыном пройти в поисках воды 7 километров в одну сторону и столько же обратно, и ее голос невольно начинает звучать резче, когда она будит сына: "Нджороге! Нджороге! Просыпайся! Просыпайся! Тебе надо пойти со мной к плотине Джитанджи, чтобы набрать воды для завтрака и умыться – пусть твой учитель увидит тебя в школе опрятным".

Семилетний Нджороге потягивается и хнычет. Он представляет долгую прогулку на голодный желудок, часы, которые пройдут прежде, чем он утолит жажду, и его желудок начинает урчать. Он думает об отце, работающем продавцом в кажущемся таким далеким Найроби. Отца не было уже месяц. Он должен скоро ненадолго приехать домой. У большинства других детей отцы тоже вынуждены уезжать на работу. Но мысль об этом не снимает ощущения пустоты, возникающего у Нджороге, когда он вспоминает о том, что отца нет дома.

В прошлом месяце мать сильно заболела из-за плохой воды. Навещавший ее врач сказал, что Нджороге должен сам таскать воду и заботиться о матери, так что мальчику пришлось пропустить много занятий в школе. Теперь он снова отстал, а его мать настаивает на том, чтобы он хорошо учился.

Единственная пересыхающая река, в которой люди берут воду, находится в пяти километрах, и воду в ней можно добыть лишь в течение трех месяцев в году. Сейчас река пересохла, поэтому женщины и дети ходят за водой еще дальше. Мать дает Нджороге пятилитровую пластиковую канистру для воды, вскидывает на спину тридцатилитровую канистру и подталкивает Нджороге за плечи. "Ну, лентяй, поторапливайся или опоздаешь в школу, и учитель, мистер Камаи, задаст тебе трепку!"

Они торопятся к водохранилищу. По дороге Нджери напевает христианское песнопение "Иесу анарамба". Господи, дай мне сегодня сил, думает она.

На водохранилище уже много людей, набирающих воду. Кое у кого есть велосипеды, на которых возят воду, другие используют для этого ослов и "микокотени" (телеги). Некоторые загнали своих ослов в воду, чтобы те смогли напиться.

"Мама, – спрашивает Нджороге, – почему хозяин осла не выгоняет его из воды? Животные гадят в воду, которую мы черпаем. Это ужасно, мама". Словно поняв его, осел неторопливо выбирается из воды.

Нджери набирает воду в обе канистры и вручает Нджороге его ношу. Она просит стоящего поблизости юношу помочь взвалить на спину тридцатилитровую канистру.

Когда Нджороге с матерью поворачивают к дому, восходит солнце, и кажется, что стоящие в отдалении дома начинают возникать из окутывавшего их утреннего тумана. "Боже, – бормочет про себя Нджери, – когда же мы выберемся из этого дерьма? Если б у нас была скважина (колодец) или большая цистерна для воды, такие, как я слышала, есть в других деревнях. Тогда у нас была бы чистая вода поблизости, и нам не надо было бы целыми днями таскать и таскать воду". Нджороге бредет молча, уставившись в землю.

Наконец они приходят домой, и мать разводит огонь, а Нджороге отправляется в свою комнату и надевает школьную форму. "Нджороге! Сейчас конец месяца, и отец не приедет из Найроби. Почему? Он пообещал купить мне две бочки для сбора чистой дождевой воды с крыши. Надеюсь, Господь напомнит ему об этом". Нджороге старается не слушать. Раздраженные причитания матери об отце злят его.

"Этот человек несерьезно относится к жизни", – бормочет Нджери. Она наливает воду в сосуд побольше и, чтобы очистить ее, добавляет в нее химикат. Женщина помешивает воду, и на дне появляется осадок. Она наливает воду в маленькую миску и ставит ее кипятиться. Пока вода греется, Нджери идет доить свою единственную корову.

"Фенду, старушка. Иди-ка сюда, я подою тебя". Район, где живет семья, пострадал от жестокой засухи, и корова дает Нджери всего-то плошку молока. "Спасибо, Фенду, – шепчет Нджери, – а теперь надо приготовить Нджороге чашку чая". И Нджери торопится обратно в кухню.

"Нджороге! Ты хочешь сказать, что не готов к школе? Лентяй".

"Мама, я не могу найти рубашку и книги", – говорит Нджороге, невыспавшийся и уставший от долгого похода за водой и недоедания.

"Посмотри на себя! Я всегда говорила: держи свои вещи там, где сможешь их найти. Но ты же никогда меня не слушаешь. Что же мне теперь делать – готовить тебе завтрак или искать твои учебники?"

Нджороге находит книги и быстро пьет чай. К чаю мать дает ему кусок угали, оставшийся от ужина.

"Я готов, мама", – говорит Нджороге.

"Так беги же в школу!" – торопит мать.

Нджороге идет в школу очень усталый. Он знает, что теперь ему надо пройти еще 5 км и что в школу он наверняка опоздает. Сейчас четверть девятого утра, и другие дети намного опередили Нджороге. Расстроившись, он поторапливается. Тем временем его мать продолжает напевать дневные песнопения, не забывая о том, что, когда Нджороге вернется домой, ей надо будет снова отправиться за водой.

(Материал взят с сайта Детского фонда воды: www.childrenswaterfund.org)

Эта ситуация кажется на миллионы миль отдаленной от наших реалий. Большинство из нас в действительности никогда не прекращают думать о своей обычно хорошей, комфортной жизни. Она предоставляет нам неограниченное количество воды для мытья и питья, удобные постели, отапливаемые или охлаждаемые комнаты, большие холодильники и буфеты, набитые едой и напитками, общественный или личный транспорт, без особых усилий (или почти без усилий) доставляющий нас в школы, на работу, в магазины. Образование, здравоохранение и отдых доступны большинству из нас. Только вообразите, что бедные люди, например кенийцы, живут по соседству с нами. Были бы вы безразличны к их положению? Другой столь же важный момент: вы полагаете, что они позволят вам продолжать жить неизмеримо лучше их и будут просто смотреть на ваше благополучие? В этом мире богатых защищает от бедных только удаленность, т. е. недостаток организованности последних. Давайте взглянем проблеме в лицо. Большинство из нас, сталкиваясь с весьма реальными картинами нищеты и лишений, которые время от времени мелькают на экранах наших телевизоров, лишь пожимают плечами. Мы можем заниматься какими-то паллиативными раздачами помощи, но мы предельно политически и экономически пассивны тогда, когда речь заходит об облегчении участи самых несчастных жителей планеты. Если мы сами не поможем изменить это положение, его изменят другие – и, возможно, силой. Банальности вроде приема ребенка на месяц или пожертвования нескольких монеток на нужды голодающих проблему не решают. Необходимо политическое действие, отличающееся от временных "пожарных" мер вроде отправки продовольствия, однако, к сожалению, такое действие вряд ли будет осуществлено.

Разрыв между богатыми и бедными и другие тревожные факты…

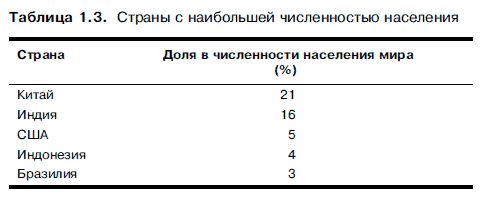

Половина населения планеты проживает в пяти самых населенных странах (табл. 1.3), при том что всего существует более 200 государств, 146 из которых принимали участие в закончившихся провалом переговорах 2003 г. о либерализации всемирной торговли в Канкуне (Мексика). За этими переговорами последовали бесперспективные и бесполезные дискуссии на раунде переговоров, происходивших в Дохе, Катар.

На долю пяти самых богатых стран мира приходится около 60 % мирового ВВП (рис. 1.8). Почти половина населения мира проживает в пяти самых многонаселенных странах.

Теперь сравним два списка стран. В обоих присутствуют только США, где проживает лишь 5 % населения мира и сосредоточено 27 % мировых богатств. Иными словами, богатства мира очень сконцентрированы, и эта концентрация усиливается. Выводя за скобки этическую сторону вопроса, заметим, что для тех, кто имеет так много, опасно позволять огромному большинству человечества продолжать бороться за существование, имея столь ограниченные ресурсы. Изысканные интеллектуалы правы (по крайней мере, в этом вопросе): позиция Марии-Антуанетты, которой придерживаются большинство жителей богатых стран, приведет нас к участи, которая постигла эту французскую королеву.

Разрыв между богатыми и бедными государствами за последние 50 лет увеличился. Хотя некоторые страны, прежде всего Китай и так называемые азиатские тигры, добились удивительного экономического роста, другие регионы существенно отстали, по крайней мере в экономическом развитии.