Дмитрий Александрович еще раз проверил надежно ли закрепил фонарь. Удовлетворенно кивнул, глядя в окно на ленинградскую мглу, и начал спускаться вниз. Боль отступила. Он знал, что это - ненадолго, но ему должно было хватить. В своей каморке он слегка подогрел воду и сбрил бороду и усы. Достал чистую рубашку, переоделся…

Подошел к дверям собора и своими ключами открыл замок. Широко распахнул двери перед остолбеневшими от радости старухами:

- Входите, матушки… С Рождеством!

И, сделав шаг в сторону, встал рядом со скульптурой ангела, пропуская устремившихся в собор людей…

Э П И Л О Г.

Пустота. Но при мысли о ней

Видишь вдруг как бы свет ниоткуда.

Знал бы Ирод, что чем он сильней,

Тем верней неизбежное чудо…

Иосиф Бродский

25 августа 2006 года. С.-Петербург.

…Пожар начался во время службы. Первые языки огня заметили идущие по улице прохожие. Предупредили собравшихся в храме. Священники все же довели службу до конца и только тогда начали эвакуацию имущества. Иконы, книги, алтарные святыни и все, что возможно было вынести, относилось подальше от храма.

Пожар разгорался стремительно. Со строительных лесов языки пламени перебрались на главный купол, проникли на чердачные перекрытия. Горящие оконные переплеты рушились вниз, разбиваясь о пол собора взрывами искр. Каменный свод раскалился докрасна, готовый вот-вот обрушиться, и тогда…

Один из самых больших соборов Петербурга пылал как факел, видимый на многие и многие километры. Десятки добровольцев, рискуя жизнью, раз за разом бросались внутрь, отнимая у огня все, до чего еще можно было дотянуться. На улицах и проспектах вокруг собора люди останавливались, пораженные этим трагическим зрелищем, крестились, не в силах оторвать глаз от огня. Многие плакали…

Пожарные машины прибыли только через час, вертолеты - и того позже. А вот люди… Обычные люди, многие даже далекие от христианства, спасали то, на что покушался огонь. Пошел дождь… Совсем небольшой, он не мог остановить пламя бушующее с такой силой, но люди, молившиеся у собора о дожде, словно получили ответ: не бойтесь, вы услышаны… Затаив дыхание все ждали: устоит ли, выдержит ли храм… Впоследствии, обследовавшие собор специалисты, с восторгом говорили о уникальных технологиях инженерного мастерства, примененных Стасовым на случай пожара, которые и уберегли собор. Гениальный архитектор, построивший храм, спас его и через 200 лет… Купол выдержал…

Онисин, мокрый от дождя и пота, сжав кулаки, стоял рядом со служащими собора и твердил только одно: "Я найду тебя… я тебя найду!..". Но это уже было не в его воле. Через несколько дней, от работников местного РУВД он узнает, что в день пожара его бывший сослуживец Дмитрий Гурин был убит наркоманом - тем самым молдаванином Михаем, которого он так энергично "отваживал" от храма. Задержанный по горячим следам Михай признается в убийстве, объяснив его мотивы "личной неприязнью", и на допросе покажет, что нанеся не менее десятка ножевых ударов, забрал из карманов убитого кошелек с деньгами, ракетницу без патронов и сотовый телефон. Ракетницу и телефон он выкинул в реку а деньги потратил на водку и на наркотики. Пустой кошелек он отдаст следователю добровольно…

Священники стояли плечом к плечу и смотрели на возвышающийся посреди языков пламени крест.

…На седые волосы настоятеля падал пепел, и казалось, что он смотрит на купола сквозь летящий снег… Рядом застыли священники, все еще державшие в руках то, что успели вынести из храма…

…Мокрый от пожарных брандспойтов отец Григорий, прижимавший к груди дарохранительницу…

…Отец Кирилл, не выпускающий из рук образ "Спаса Нерукотворного" …

…Отец Александр, словно копье, державший хоругвь с изображением святого Сергия Радонежского…

… Отец Василий, сжимавший в руках напрестольный крест…

Они стояли и смотрели на огонь, вновь пытавшийся уничтожить их Дом…. Утром следующего дня они уже вновь будут вести службу, вынеся Престол прямо на паперть пострадавшего храма. Завтра настоятель, усилием воли запретив себе тратить время на скорбь, снова начнет планирование восстановительных работ. И, несмотря на настоятельные советы городских чиновников, приходская жизнь собора не остановиться. И вновь (даже больше чем ранее!), найдутся люди, жертвующие на восстановление храма. Вновь поднимутся в высь золотые кресты и покроются небесной синевой купола, заблестят золотые звезды… И люди, приходящие в собор, будут говорить: "Раз бесы так атакуют… Значит, быть этому храму славным!" … А потом…

В 2016 году Церковь будет отмечать 300-летие военного духовенства России. Если б не пожар, собор завершил бы свое восстановление раньше, но, как говорил мудрый Тертуллиан: "Случайности не случайны!", и храм проявит "самоволие", словно "пожелав" открыться именно в эту, символическую для него дату. Он откроется, когда архивы отдадут всю информацию о служивших в нем священниках, их подвигах и судьбах. Когда многие, и слыхом не слыхивавшие доселе о "военном духовенстве", благодаря пожару узнают, что такое - воинский собор, освящение погон и знамен, о бессребрениках-священниках, в жару и стужу, под пулями и осколками, следующими за своей паствой. Откроется вопреки всем изначальным планам, в строгом соответствии с Законом: "Да будет на все Святая Воля Твоя. Не так как я хочу, но так как Ты хочешь, Господи…"

И в престольный праздник Иван и Онисин вновь распахнут перед людьми двери храма… Им предстоит еще много нелегкой (и даже опасной) работы по поискам следов похищенных большевиками сокровищ собора, утаиваемых по запасникам музеев и частным коллекциям. Но это, впрочем, уже совсем другая история…

И священники вновь будут молиться и проповедовать о том, что когда-нибудь исчезнут время и галактики, все материальное и суетное, и останется только один большой "Собор", наполненный красотой и гармонией, удивительными приключениями, интереснейшей работой и … людьми. Теми людьми, что научились верить, любить и творить еще здесь, на земле. И уже не странными покажутся слова Клайва Льюиса: "Мы сохраним в вечности свою сущность, вспоминая галактики, словно старые сказки" …

…Радуйся, путник: есть Дом у тебя.

Там ждут твоего возвращенья.

Сквозь окна-иконы зовут тебя те,

Кто дарит надежду прощенья.

Мы - эмигранты на этой земле,

Но сердце укажет дорогу:

Чем ближе ты к Дому, тем ярче оно,

Само уже светит другому.

Небо без звезд, без надежды Зари,

Не небо, а мрачная бездна.

Ты стань отраженьем Светила Любви,

Стань миру и людям полезным.

Во мраке Вселенной так много сердец

Угасло, сливаясь со мглою…

Неси этот свет ты как отблеск небес,

Стань сам путеводной звездою…

Другим покажи, где находится Дом –

В том Доме есть комнат немало-

Не дай заблудиться во мраке ночном

Гонимым, бездомным, усталым…

…И как бы ни била злая судьба,

Радуйся, путник: есть Дом у тебя!..

Ч А С Т Ь 2. "Ч Т О Б П О М Н И Л И"

Или приложение, которое само по себе могло бы стать увлекательнейшей историей…

Читатели, знакомые с моими книгами, знают, что я уже не в первый раз использую приложение как отдельную и практически самостоятельную часть романа. Дело в том, что в "художественную" часть просто физически невозможно вместить весь собранный за время работы над книгой материал. Это было бы нелепо и с точки зрения эстетики и с точки зрения меры, и с точки зрения уважения к читателю (ну, я же не поучать собираюсь, а поделиться тем интереснейшим, что удалось найти). Однако оставлять "за бортом" удивительные, а подчас уникальные факты было бы глупо, и, опять же - не вежливо по отношению к читателю: я не считаю читающих мои книги глупее меня и не думаю, что человек берет в руки книгу только для того, что бы убить время. То, что преподносит нам история намного занимательнее того, что способно создать человеческое воображение. "Художественная" часть способна пробудить в человеке любопытство, эмоции, заинтересованность глубже и обширнее погрузиться в описываемое время и тематику. Лично мне кажется, что работа писателя, помимо "развлекательного" аспекта, состоит еще и в том, что бы отыскивать на просторах истории и людских судеб то занимательное и поучительное, на поиски которого у обычного человека просто не хватает времени. И писатель, как метко заметил Маяковский, изводит не только "тысячи тонн словесной руды раджи единого слова", но и перебирает сотни судеб, событий, фактов, перелистывает десятки и десятки воспоминаний, мемуары, отчетов, документов, что бы радостно нестись со своей находкой к читателю: "Смотрите, что за чудесную историю удалось найти! Какой удивительный факт! Какая поучительная и прекрасная судьба!". Может быть я ошибаюсь, но лично мне именно такие истории хотелось бы слушать, сидя долгими зимними вечерами у камина.

Ну признайтесь же, друзья моим, что не многие из вас слышали о таком необычном явлении как военное духовенство. А если краем уха и слышали, то не удалялись в подробности. К своему огорчению, за время работы над повестью я не нашел в художественной литературе произведений о военных священниках (не исключаю, что где-то они и есть, но…) Священники с глубокой древности сопровождали воинство в боевые походы, но официально военное духовенство России стало отмечать свой праздник с момента опубликования воинского устава, утверждённый Петром Первым 30 марта 1716 года при Данциге. Пожалуй стоит привести выписку из этого документа. Признаюсь, некоторые места без улыбки я читать не мог, ибо годы идут, времена меняются, а люди остаются все теми же…

"…Артикул 9. Служба божия имеет отправлятися по вся утра и вечеры и полдень (как о том установлено уже и публиковано в печатных молитвах) с пением и молением, в лагерях. И дабы при том все духовные присудствовали: того ради надлежит, как при начинании, так и при окончании службы божия, в трубы у командующаго генерала над войском, знак дать, и потом от полку до полку барабаны бить, или на трубах трубить, и тако службу божию начинать и оканчивать.

Артикул 10. Есть ли офицер без важной притчины при молитве присудствен не будет, тогда надлежит за каждую небытность по полтине штрафу с него в шпиталь брать, а редового в первые и вдругоредь ношением ружья, а в третие заключением в железа на сутки наказать.

Артикул 11. Когда офицер при молитве пьян явится, а чрез оное пиянство другим соблазн учинит: тогда оный имеет в первые и вдругоредь арестом у профоса наказан, а в третие на несколько времяни от службы отставлен, и рядовым учинен быть.

Артикул 12. А рядовой, которой в таковом же образе обрящется, имеет быть в железа посажен.

Артикул 13. Всем офицерам и рядовым надлежит священников любить и почитать. И никто да не дерзает оным как словом, так и делом досаду чинить, и презирать, и ругатся. А кто против того погрешит, имеет по изобретению его преступления вдвое так, как бы то над простолюдином (над другим) учинил, наказан быть.

Артикул 14. Насупротив того учрежденныя священники в гарнизонах и при полках и везде должны прилежать к непорочной, трезвой и умеренной жизни. А есть ли который из священников обрящется в своей науке, животе и поступках нечестив и беззаконен, и другим жизнию своею соблазн чинит, оный имеет за сие к духовному суду отослан быть, и от онаго, по изобретению вины наказан, чина и достоинства своего лишен.

Артикул 15. Когда священник без знатной причины (а имянно; разве за болезнию и таковыми подобными) службу божию отправлять не будет, тогда имеет, вместо наказания, за каждое свое отбытие по 1 рублю в шпиталь дать. А ежели оный во время службы божия пиян будет, тогда оный имеет в первый и другий раз от начальнаго священника при войске жестокого за то наказан. А в третий к духовному суду отослан, и потом своего чина и достоинства лишен быть.

Артикул 16. Сколь скоро к молитве и службе божией звычайный знак дан будет, имеют тогда все маркетентеры, купцы, харчевники и шинкари лавки свои запереть, и отнюдь никаких товаров, ни пива, ни вина, не продавать. Разве когда больной для своей нужды требовать будет. Кто против того погрешит, онаго все товары отписаны будут, и из тех едина часть в шпиталь, а другая евалтигеру, который будет над тем надзирание иметь, дастся.

Артикул 17. Банкеты и все суетныя излишния забавы надлежит во время службы божия отставить. Кто против того преступит, оный имеет штрафу несколько денег в шпиталь дать…"

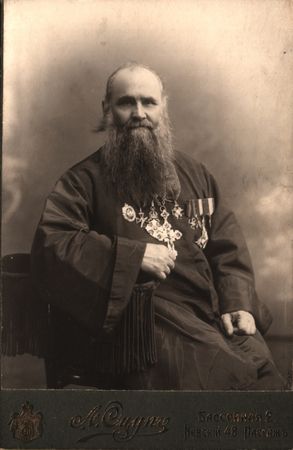

Русские священники сопровождали свою паству во всех опасностях и бедах, делили и грязь дорог и пули, и непогоду. И священники лейб - гвардии Измайловского полка не были исключением. Вот лишь несколько примеров… Священник Иоанн Георгиев- участник русско-турецкой войны, и взятия Очакова. Священник Симеон Ушкалевич, участник русско - шведской войны 1741 года, иерей Иоанн Алексеев, участник битвы при Аустерлице и войны 1812 года, иерей Антипа Гаврилович Гаврилов - Участник многих военных походов, герой Бородинской битвы, дошел до Парижа. Награжден золотым крестом на Георгиевской ленте от Священного Синода. За сражения при Пирке и Кульме награжден орденом св. Анны 2 степени, в дальнейшем - скуфьей и камилавкой. Протоиерей Громов Петр Антонович - награжден наперстным крестом от Священного Синода за отличие и мужество в походах 1812–1815. иерей Иоанн Алексеевич Топогрицкий Участник Бородинской битвы, битвы при Малоярославце, заграничных походов. Награжден золотым наперстным крестом. Протоиерей Федор Дмитриевич Раевский - За мужество, проявленное в походах полка награжден орденом св. Анны 3 степени с мечами, золотым крестом на Георгиевской ленте и камилавкой. Участник войны 1812 года. Протоиерей Александров Симеон Александрович - С Измайловским полком принял участие в походе 1828, был при осаде крепости Варна, участник похода 1831 в Польшу. Награжден наперстным крестом на Георгиевской ленте, орденом св. Анны 2 степени. Протоиерей Назаров Иоанн Антипович - Известный богослов. В Крымскую войну, уже в престарелом возрасте участвовал с полком в охране берегов Финского залива. А вот еще пример замечательного священнослужителя: протоиерей Невдачин Иоанн Иоаннович -

После революции большевики не пощадили ни его знания, ни заслуги. По пути в собор (на тот момент он служил в Кронштадте), был арестован и через несколько дней расстрелян и сброшен под лед Финского залива…

Или - протоиерей Грифцов Василий Николаевич. За мужество в русско-японскую войну был награжден орденами св. Анны 2 и 3 степени (с мечами), орденом св. Владимира 4 степени с мечами, золотым крестом на Георгиевской ленте (позже- главный священник Юго-Западного фронта 1 мировой войны). Расстрелян красноармейцами в 1918 г.

А это - отец Александр (Филаретов) с офицерами Измайловского полка в городе Сафракой (в 15 (!!!) километрах от Стамбула (Константинополя), в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. (За подвиги при Горном Дубняке и при Телише протоиерей Филаретов награжден золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте). Это только малая часть удивительных людей, служивших в Свято Троицком соборе Измайловского полка. Огромное количество прошедших войну, награжденных… расстрелянных… Что говорить: воинский собор. В них служат люди особого склада… И обида берет оттого, как быстро мы забываем, как мало ценим сделанное для нас предками. Вот простой пример.

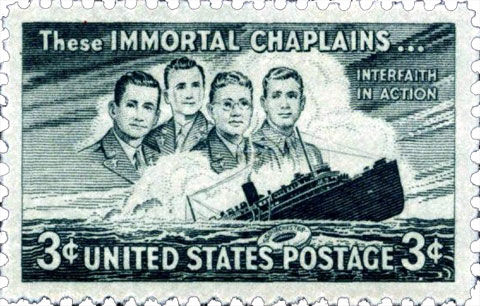

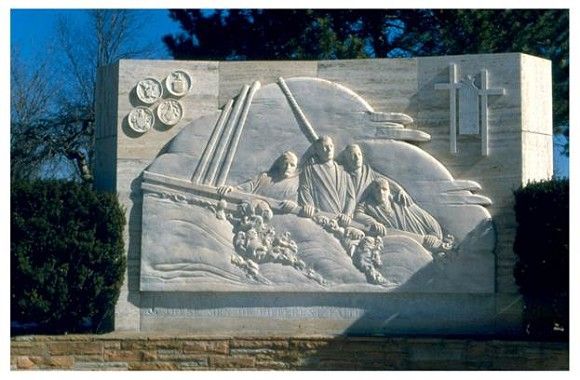

В феврале 1943 года военно-транспортное судно "Дорчестер" было атаковано немецкой подводной лодкой и стало тонуть. На борту находились четыре военных капеллана разных конфессий. Они взяли на себя распределение спасательных жилетов и не поврежденных шлюпок. Раздав все, что было, они стали молиться вместе с оставшимися на борту солдатами (в той трагедии погибло более 600 из 900 взятых на борт военнослужащих). Выжившие говорили, что не видели ничего величественнее чем эти четыре взявшихся за руки священника, в тот миг, когда корабль опускался в воду…

Этот случай увековечен в литературе, в памятниках, даже на марках… А у нас?! Сотни и тысячи подвигов, пожертвовавших своими жизнями священников, и… Христианство называют культурообразующей религией России, так почему же в это понятие "культура" не входит такой удивительный и восхищающий пласт как история военного духовенства? До революции было хоть что-то, сейчас же нам еще только предстоит вернуть украденную большевиками историю.

Разумеется, многие из вас уже догадались, что описывая истории священников, мне не пришлось выдумывать ничего. Например, прототипом "отца Кирилла" послужил священник времен первой мировой. В 1914 году священник 58 пехотного Прагского полка отец Порфирий (Холодный), следуя с полковой церковью в сопровождении лишь трех человек, был окружен отрядом австрийцев. Подняв над головой икону "Спас Нерукотворный", священник произнес столь пламенную проповедь, что 22 солдата и 2 офицера сложили перед ним оружие, сдаваясь проповеднику.