В отличие от В. Суворова ролевики знают, что если одной рукой "потянуть противника на себя", заставив его открыться, то удар второй рукой получается ошеломляющим. Во всяком случае, если уж возникла необходимость принять бой с сильным противником, то лучше делать это на своей территории. Особенно же, если противник малоподвижен.

В. Суворов образно и подробно писал о колоссальной боевой силе советских танковых корпусов "образца 1941 года". В действительности же они производили впечатление лишь количеством танков – до 1 024 по штату. Это притом, что немцы, имея реальный опыт танковой войны, вдвое сократили в 1941 году число танков в дивизии вследствие непреодолимых проблем с управляемостью войск.

Я лишь с ужасом могу думать о том, что случилось бы, если бы советские мехкорпуса – громоздкие, неуправляемые, перегруженные танками, страдающие от нехватки пехоты и, особенно, от не развернутых служб снабжения [44], – действительно перешли бы в наступление и вырвались бы в Польшу и Румынию. Тыловые органы застряли бы на советской территории. Наведенные переправы непрерывно атаковались бы с воздуха. Танки оторвались бы от пехоты (которой в корпусах в нужном масштабе просто не было) и остались бы без горючего, смазочных материалов, боеприпасов. Небоевые потери бронетехники превысили бы возможные и невозможные нормативы: вдоль всех обочин Галиции стояли бы брошенные экипажами машины. А немецкая 1-я танковая группа в своем естественном наступательном движении в направлении Луцка выходит в глубокий тыл подвижной группы Юго-Западного фронта…

Это был бы разгром советских войск – беспримерный в российской истории [45].

Впрочем, в Текущей Реальности получилось немногим лучше.

Сюжет второй: первые дни Восточного фронта

Если стратегические аспекты были отработаны в развертывании плана "Барбаросса" недостаточно или вовсе плохо, то оперативные факторы были учтены гораздо лучше, а тактические моменты не оставляли желать лучшего. "Барбаросса" была плохим планом войны, но превосходном замыслом первого ошеломляющего удара. Сдержать этот удар Красная Армия не могла. Весь вопрос состоял в том, смогут ли советские войска и их командиры оправиться от шока.

Немцы планировали внезапность и достигли ее в полной мере. Приграничное сражение было выиграно ими в первые же часы войны.

В рамках развертывания "Барбаросса" гитлеровское командование организовало две совершенно отдельные операции на уничтожение – севернее и южнее реки Припять. Обе эти операции принесли немцам решительный успех, тем не менее, боевые действия на правом и левом флангах стратегического фронта развивались по разным сценариям. Несколько упрощая, можно сказать, что в полосе Юго-Западного фронта произошло грандиозное встречное танковое сражение, не имеющее ни прототипов, ни аналогов в военной истории. Севернее Припяти Красная Армия была разгромлена совсем легко, здесь битвы не было. Была бойня.

1

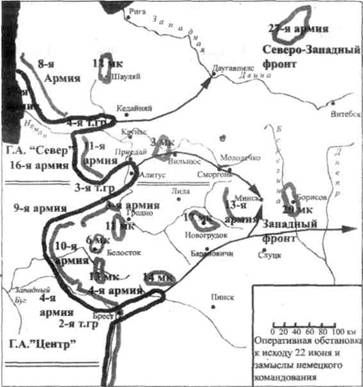

Развертывание к северу от Припяти содержало некоторый элемент хитрости. Хотя главный удар немцы собирались нанести по войскам Западного фронта [46], сосредоточенными западнее Белостока (3-я, 10-я, 4-я армии и 11-й, 6-й, 13-й, 14-й механизированные корпуса), свои лучшие танковые соединения они развернули против Северо-Западного фронта. Здесь против 8-й и 11-й армий [47] генерал-полковника Ф. Кузнецова действовали две немецкие полевые армии и две танковые группы. В первые же часы войны 56-й танковый корпус Э. Манштейна нашел брешь между смежными флангами 8-й и 11-й армий и прорвался к Каунасу. Танковая группа Г. Гота вырвалась к Неману и с ходу форсировала его.

Я уже сказал, что вермахт достиг полной внезапности – стратегической, оперативной, тактической. В результате первые часы войны немецкие войска действовали в абсолютной пустоте. Те советские части и соединения, которые встречались им на пути, не имели даже боевых приказов, не говоря уже об оборонительных позициях, сведениях о противнике, обеспечении с флангов и поддержке с воздуха [48].

Только в 9 часов 45 минут, через пять с лишним часов после начала "сухопутной фазы" войны, генерал-полковник Ф. Кузнецов принимает решение силами 3-го и 12-го механизированных корпусов разгромить каунасскую группировку противника. Г. Готу, наступающему на стыке Северо-Западного и Западного фронтов, то есть в наиболее уязвимом для группировки советских войск в Прибалтике и Белоруссии направлении, предоставлялась полная свобода действий.

Директива дошла до войск лишь в вечеру. В течение дня начальники на местах пытались что-то сымпровизировать, в результате чего 12-й мехкорпус оказался рассредоточенным на площади 50х90 км, причем его дивизии поделили между собой стрелковые корпуса. 11 – я армия разваливалась под ударами немецких войск, 8-я – потеряла с ней связь. Между смежными флангами Северо-Западного и Западного фронтов нарастал разрыв.

Быстро ухудшалась обстановка на Западном фронте, где контратакующие (непонятно кого, непонятно в каком направлении) 22-я и 30-я танковые дивизии попали под массированные удары немецкой авиации [49] и понесли огромные потери. Оценивая угрозу, которую создают тылам фронта вражеские войска, вырвавшиеся за Неман, Д. Павлов приказывает 21-му стрелковому корпусу восстановить положение. Но дивизии корпуса рассредоточены, да и находятся в ста с лишним километрах от указанного командующим района сосредоточения.

Если на северном фланге Западного фронта нависала катастрофа, то положение на юге штаб фронта оценивал как удовлетворительное. Предполагалось, что 4-я армия (с которой с утра не было связи) сражается на рубеже Бреста. В действительности 2-я танковая группа Г. Гудериана, обтекая сражающийся Брест, устремилась на восток, намечая глубокий обход южного фланга советских войск в Белоруссии.

К вечеру Генеральный Штаб (оставшийся без своего начальника, так как Г. Жуков отбыл на Юго-Западный фронт) счел, что достаточно разбирается в обстановке, чтобы приказать Западному и Северо-Западному фронтам разгромить сувалковскую группировку противника, то есть 3-ю танковую группу, и к исходу 24 июня овладеть городом Сувалки.

Ф. Кузнецов первоначально игнорировал приказ, продолжая пытаться сосредоточить что-либо реальное против 4-й танковой группы Геппнера. Однако к концу дня Г. Гот подошел к Вильнюсу и дальше делать вид, что угрозы левому флангу фронта не существует, было уже затруднительно. Ф. Кузнецов пробует повернуть 3-й и 12-й корпуса против Гота и отдает приказ "не дать противнику уйти за Неман".

22 июня 1941 год

3-я танковая группа, однако, не собирается уходить за Неман. Напротив, Г. Гот продолжает двигаться на восток, постепенно склоняясь к югу. К утру 24 июня разрыв между смежными флангами Ф. Кузнецова и Д. Павлова составляет 120 км, причем в этом разрыве наступают значительные германские силы.

На южном фланге Западного фронта Гудериан занимает Барановичи.

12-й механизированный корпус Северо-Западного фронта втянут во фронтальные бои с пехотой противника за Шауляй. 3-й корпус раздергивают между каунасской и неманской немецкими группировками (4-й и 3-й танковыми группами). В результате, получая противоречивые приказы, корпус стоит на месте, где его никто не трогает. А 6-й и 11-й мехкорпуса Западного фронта затеяли решительную атаку с непонятной целью. Зачем-то они перешли в наступление на Гродно, словно нарочно выбирая наиболее бессмысленное оперативное направление. Под ударами авиации корпуса просто растаяли. На этом активные действия советских войск в приграничном сражении севернее Припяти закончились. 8-я армия отходит к Риге, 11-я – на Свенцины. 56-й корпус Манштейна через 4 дня и 5 часов с начала операции выходит к Западной Двине в районе Даугавпилса (Двинска) и захватывает мосты. Третья танковая группа без особых проблем продвигается по шоссе Вильнюс – Минск.

По мере движения на юг она выходит из полосы Северо-Западного фронта, оказываясь в глубоком тылу Западного, при этом оба командующих просто теряют Г. Гота из вида. 27 июня 3-я танковая группа с севера, а 2-я танковая группа с юга подошли к Минскому укрепрайону и перерезали магистраль Минск – Смоленск. На следующий день танки Гота ворвались в горящий Минск, где соединились с дивизиями Гудериана.

Минское сражение закончилось окружением 3-й, 10-й, части 13-й армии, разгромом 4-й армии [50] и мехкорпусов Западного фронта; 328 898 человек попали в плен, противник захватил 3 332 танка и 1 809 орудий.

Это, разумеется, немецкие данные, но советская сторона не опровергает их, полагая, что "какая-то доля правды в этом есть" [51].

2

Боевые действия в полосе Юго-Западного фронта носили иной характер. С самого начала наступление фон Рунштедта не заладилось. Пехотные корпуса не смогли с ходу прорвать оборону советских пограничных войск, а после подхода передовых частей 6-й и 26-й армий завязались ожесточенные бои за Раву-Русскую и Перемышль. На направлении главного удара до поры до времени все обстояло благополучно: уже к 10 часам утра огневые точки 4-го укрепленного района были блокированы, танки фон Клейста прошли укрепрайон насквозь и вышли на оперативный простор, развивая наступление на Владимир-Волынский, Луцк, Раздехов [52]. Однако, в середине дня части 14-й танковой дивизии, обошедшей Владимир-Волынский с юга, наткнулись сначала на "следы" 22-го мехкорпуса [53], а затем на полнокровную артиллерийскую противотанковую бригаду К. Москаленко, успевшую развернуться и выстроить какую-никакую, но оборону. Эффект прямого наступления танков, двигающихся в походных порядках, на позицию противотанковой бригады был потрясающим: немцы оставляют на поле боя 70 горящих машин [54], теряют темп наступления и оказываются вынужденными до конца дня вести бои за Владимир-Волынский. Прорыв на Луцк оказался ликвидированным в самом начале.

На южном фланге наступающей группировки противотанковой бригады не оказалось, но и там наступление остановилось, столкнувшись с контратакой 15-го механизированного корпуса. В центре – в направление на Берестечко – особого сопротивления советских войск не было, но там 11-й танковой дивизии предстояло преодолеть заболоченный и лишенный дорог район реки Стырь, что ограничивало возможность достижения решающего успеха на этом направлении.

В целом Юго-Западный фронт выдержал первый удар противника [55] и сохранил целостность обороны. Конечно, на стыке обороны 6-й и 5-й армий и на левом фланге 5-й армии танки Клейста глубоко вклинились в советскую оборону, но у командования ЮЗФ были все шансы закрыть прорыв: в первый день войны элитные механизированные корпуса фронта не участвовали в боях и сохранили свою силу.

Для понимания дальнейшего необходимо принять во внимание ряд стратегических факторов.

Во-первых, И. Сталин исходил из того, что Германия может вести с Советским Союзом только пространственно ограниченную войну. Это значит, что А. Гитлер не может ставить перед войсками решительных задач типа захвата Москвы и оккупация всей территории страны (или хотя бы всей ее европейской части). Предполагалось, что наиболее реалистичным планом за Германию станет отторжение Советской Украины (по опыту 1918 года) и захват побережья Черного моря. В рамках таких представлений (вполне разделяемых Генштабом) именно равнины Украины, удобные для действий сколь угодно больших масс танков и пехоты, должны были стать главным театром военных действий.

Исходя их этого предположения, РККА развернула южнее Припяти свою сильнейшую группировку в составе четырех армий Юго-Западного и одной армии Южного фронта. Здесь же были сосредоточены и наиболее боеспособные механизированные корпуса.

Во-вторых, донесения, полученные Ставкой из штаба Юго-Западного фронта звучали успокоительно. Действительно, на фоне полной потери управления в Западном военном округе и развала обороны 11-й армии на Северо-Западе, обстановка южнее Припяти выглядела вполне благоприятной. Надо прибавить к этому, что советская разведка не смогла вскрыть состав гитлеровской группировки, сосредоточенной против 5-й армии. Предполагалось, что речь идет о "что-то около пяти дивизиях".

В-третьих, фон Рунштедт рискнул сосредоточить 1-ю танковую группу в узком, бездорожном и неудобном углу границы, так называемом Сокальском выступе. Поскольку наступление на флангах – у Радзехова и у Владимир-Волынского – было задержано, продвижение частей Э. фон Клейста на Берестечко привело лишь в вытягиванию "оперативного мешка", в котором находились немецкие танковые войска в широтном направлении.

В этих условиях Генштаб приказывает штабу фронта перейти к активным действиям: "прочно удерживая государственную границу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин силами 5-й и 6-й армий, не менее пяти механизированных корпусов, и всей авиации фронта окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, и к исходу 24.6 овладеть районом Люблин…"

То есть, Генштаб предполагает устроить 1-й танковой группе самые настоящие "Канны" и сразу же перехватить инициативу, по крайней мере, южнее Припяти. И "в принципе" этот план соответствовал обстановке.

К сожалению, воевать надо было не "в принципе", а в конкретной ситуации июня 1941 года.

Сразу же выяснилось, что механизированные корпуса находятся "не там, где нужно". Их предстояло собрать, развернуть, создать систему снабжения хотя бы горючим и боеприпасами. И это в условиях, когда управлять войсками по радио командование не умеет (а если бы и умело, то дальность радиостанций, находящихся на вооружении корпусов, не позволяла всерьез использовать радио для нужд управления), проводная связь непрерывно рвалась, а связь с помощью посыльных приводила к неустранимому запаздыванию в управлении… А немцы стоять на месте не собирались.

Кроме того, опытный и умелый фон Рунштедт пока ввел в действие, лишь часть своих сил и имел все возможности наращивать мощность своего наступления.

Все это было понятно командованию Юго-Западного фронта, начальник штаба которого М. Пуркаев был категорически против наступления: "…завтра мы на этом направлении в лучшем случае сможем собрать против десятка вражеских дивизий менее семи наших. О каком же немедленном наступлении может идти речь? (…) Следует иметь в виду и то, что ни армейских, ни фронтовых тылов у нас, по существу, пока нет – они еще не отмобилизованы и не развернуты.

Получается, что подойти одновременно к месту сражения наши главные силы не могут. Корпуса будут, видимо, ввязываться в сражение по частям (…) произойдет встречное сражение, причем при самых неблагоприятных для нас условиях".

Но корпусный комиссар Н. Вашугин, член Военного совета фронта (фронтовой комиссар) быстро объяснил "военспецу" М. Пуркаеву про "моральный фактор" и значение приказов, и штаб ЮЗФ принялся выполнять директиву Москвы.

О наступлении на Люблин речь с самого начала не шла: слишком большая глубина наступления для войск без армейских и фронтовых тылов. М. Кирпонос занялся более простой, и, с точки зрения командования фронта, более насущной задачей – развертыванием шести мехкорпусов (4-го, 8-го, 15-го, 22-го, 9-го, 19-го) против флангов 1-й танковой группы [56]. Весь вопрос заключался в том, удастся ли вовремя сосредоточить эти корпуса на исходных позициях и затем заставить их действовать более или менее согласовано. Обеспечить такую согласованность трудно даже в игре на картах. В Реальности получилось примерно следующее:

Сразу же выяснилось, что северная группировка (9-й. 19-й, 22-й мехкорпуса) с сосредоточением запаздывает, что не вызывает удивления, поскольку 22-й межкорпус одной дивизией втянут в бой у Владимир-Волынского, второй – осуществляет форсированный марш к Ковелю (согласно предвоенному плана прикрытия границы [57]), в то время как третья все еще выбирается из болота; 9-й и 19-й мехкорпуса находятся в районе Ровно, более чем в ста километрах к востоку.

4-й мехкорпус смог выделить против южного фланга Э. Клейста только три батальона, так как остальные силы корпуса командарм Музыченко (которого штаб Юго-Западного фронта, видимо, не информировал о плане контрнаступления) отвлек на решение частных задач своей армии. 8-й мехкорпус вторые сутки находится в непрерывном движении. Сначала он, выполняя приказ командования 26-й армии, сосредотачивается юго-западнее Львова. Затем передислоцируется на северо-восток, в распоряжение 6-й армии. Музыченко, найдя корпус, нацеливает его на Яворов – Перемышль, то есть снова направляет на юго-запад. На следующий день корпус повернут на Броды – далеко к северо-востоку от Львова, не говоря уже о Перемышле…

Таким образом, утром 23 июня против 1-й танковой группы мог действовать только один корпус 15-й механизированный. Он и сражался в течение всего дня с 11-й танковой дивизией вермахта, причем 16-я танковая дивизия, прорвавшаяся на Берестечко, к концу дня начала охватывать его фланг.

На следующий день в сражении участвовали уже два корпуса – 15-й с юга и 22-й с севера. 8-й межкорпус все еще на марше, а о 4-м забыли: он находится к северу от Львова и пытается закрыть тактический прорыв немцев на Немиров.

22-й корпус получает приказ наступать в направлении Владимир-Волынского и бросает в атаку две оставшихся у него дивизии. Атака терпит полную неудачу, но и Э. Клейсту никак не удается сбить со своих позиций части 1-й противотанковой бригады К. Москаленко. Это соединение стоило 1-й танковой группе более сотни танков и трех дней.

Однако положение на левом крыле 5-й армии продолжает ухудшаться. 14-я танковая дивизия вермахта нащупала открытый фланг 22-го мехкорпуса и, обойдя его и позиции 1-й противотанковой бригады, вырвалась к Луцку. За ней следуют резервы.

22-й межкорпус неожиданно перебрасывают на север, поскольку авиаразведка непонятно с чего усмотрела наступление противника от Бреста на Ковель "силами не менее пяти пехотных дивизий при поддержке двух тысяч танков (!)", и он выбывает из игры до конца сражения.

Потапов, озабоченный мнимой опасностью на своем правом фланге, тем не менее, пытается закрыть и реальную "дыру" между Луцком и Берестечко, направляя туда части 9-го и 19-го мехкорпусов. Хотя этим соединениям и ставятся активные задачи, в сущности, о наступлении речь уже не идет. Части, действующие против северного фланга группы Э. Клейста смогли только несколько задержать немцев на рубеже реки Стырь и лишили их возможности развивать успех в северном направлении.