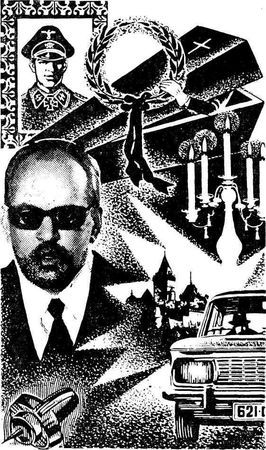

Итак, не молодой, но еще полный сил мужчина, оставив своей вдове не очень большой, но вполне приличный капитал, лежал в закрытом гробу. Кроме молодой вдовы, тетушки Марты и еще двух-трех людей, общавшихся с покойным, на кремации присутствовал также новый доктор. Он, видимо, испытывал неприятное для врача чувство профессиональной беспомощности, теперь трогательно поддерживал под локоть вдову.

Невидимый оркестр играл реквием. Бледный свет проникал сквозь узкие сводчатые окна в высоком куполе зала, где происходило последнее прощание. Живые цветы, поставленные у изголовья умершего и брошенные у его ног, уже немного привяли. Музыка понемногу стихала и уводила все дальше и дальше в повитую туманом страну вечного покоя, где нет ни страданий, ни страстей, где ждет безмолвие и сладкий сон. Еще немного - и гроб плавно опустится вниз, навсегда скрывшись от глаз стоявших по эту сторону роковой черты.

Во избежание распространения инфекции врач не разрешил близким проститься с покойником. И только на минуту сам приоткрыл крышку гроба, издали показав умершего. Мелькнули знакомые черты обезображенного болезнью лица Отто Клауса. Покойник лежал на спине, вытянув ноги до упора, руки его были сложены на груди.

Но вот снова закрылась крышка гроба, теперь уже навеки. Услышав удары молотка по крышке, покойник осторожно выпрямил руки, так было удобней. Он мог позволить себе такую вольность.

Конечно, когда лежишь в гробу, на особый комфорт рассчитывать не приходится. Отто Клаус лежал и от нечего делать думал о разном. Почему-то ему вспомнился шкаф, тоже гроб, только каменный, куда в немецком концлагере сажали допрашиваемых. Там, пожалуй, было похуже - холодней и никакой музыки. Мертвая, сводящая с ума тишина или же, напротив, отчаянные вопли военнопленных, избиваемых гитлеровцами. Из того шкафа был тоже только один выход - на тот свет. И те, кто попадали сюда, один за другим отправлялись по этой дороге.

Тот парень, в разорванной гимнастерке, с сумасшедшими глазами, так и сказал ему: "Отсюда не выходят. Понял?" Так оно и было. Сначала лейтенант, упрямый хохол, крепкий и живучий. А вот не выжил. Молоденький мальчик, студент из Москвы: большая голова на тонкой шее. Тот долго не мучился. И девушка - радистка с серыми глазами. Тоже погибла. А он выжил.

Не о смерти же он думал, когда сам сдался в плен. Нет, не о смерти, о жизни. О своем месте в этой новой жизни, которую нацисты обещали Украине. Он поверил тогда, в первый же год Отечественной войны в обреченность советского строя, в превосходство победоносно шествовавшего по Европе нового порядка. Он спешил приобщиться к этому порядку. Раньше других. С большей выгодой. Торопился скорей оторваться от смерти, от войны. Любой ценой, но выжить. И он выжил. Другие погибли, а он живет. Хоть Клаусом, но живет и будет жить еще. А прошлое забыто. Вместе с именем своим настоящим. Потому что люди, наверное, до сих пор пугают тем именем своих детей. Пусть Клаус, черт, дьявол. Не все ли равно! Впрочем, теперь он уже не Клаус. Клаус умер от страшной болезни - черной оспы. Клауса больше нет и не будет.

Сквозь крышку ему, конечно, ничего не было видно, но он отлично представлял себе сейчас лицо своей жены. Он слышал: она не ревела, не голосила, как это делают русские бабы, она плакала тоненько и нежно, аккуратно утирая слезы кружевным надушенным платочком. Вообще-то она была неплохой женой. И, конечно, было бы лучше не лежать тут в гробу, а, похоронив кого-нибудь другого, пойти отсюда домой, сесть в кресло возле камина, надеть согретые туфли и съесть на первое тот польский борщок, который она отлично готовит, и бифштекс с луком. Посидеть, покурить, глядя на голубой экран телевизора, где пляшут точно скроенные по одной мерке двадцать одна девица из ревю, а потом пойти в спальню и лечь на широкую деревянную кровать, а не в этот узкий гроб. Но выбирать ему не приходилось. Все-таки это еще не так плохо, когда ты знаешь, что у тебя в запасе имеется загробная жизнь. Это ведь не у всех бывает. Он и сам поукладывал в гробы немало народу. Тем было хуже.

Однако они что-то долго тянут. Он своих покойников так долго не отпевал. К свиньям эти церемонии! Вот и музыка утихла, конец. Конечно, сегодня случай необычный. Черная оспа. Даже пастора сюда не пустят, чтобы помолиться об отпущении грехов Отто Клаусу.

Грехи, грехи! Сколько у него их? Тут одному не счесть, бухгалтерию надо заводить. И никакого прощения ему не будет и быть не может. Христос, тот, может, и простил бы. Ему и не снилось, на что способны мерзкие твари, именуемые человеками. Нет, его не простят. И если он когда-нибудь попадется, то будет ему гроб без музыки.

А пока снова там, в отдалении, зазвучала музыка, и гроб, как самолет на посадке, плавно пошел вниз. Слышно было, как за ним захлопнулся люк, как заскрежетала по узкому каналу обшивка. Но его не трясло, не бросало на ухабах. С покойниками обращаются все же не в пример лучше, чем с живыми. Лифт мягко остановился, гроб зацепили, подтащили. Кто-то рванул крышку, в лицо ударила теплая, как в котельной, струя, кто-то помог ему подняться. Он встал на ноги, потягиваясь и разминаясь в своем похоронном костюме и белых тапочках.

- Ну, как? - опросил потихоньку один из тех, кто вынул его из душной коробки. И подмигнул. Но второй остановил его, поторопив:

- Скорей!

Он протянул ему такой же брезентовый костюм рабочего, какие были на них. Покойник надел его прямо на брюки и пиджак. Только тапки пришлось снять и переобуться в огромные грубые ботинки. Тапки и гроб они сунули в печь, и после того, как это сгорело там, выгребли кучку пепла, запечатав ее в урну, которую потом должна была получить вдова и похоронить на чистеньком кладбище под липами.

Когда все было кончено, один из спутников Клауса протянул ожившему покойнику плащ, очки и бороду: "Преобразитесь". Другой осторожно выглянул в маленький обсаженный кустами дворик. Сделал рукой знак. Покойник и его провожатый быстро вышли, сели в стоявшую у ступенек машину. Клаус откинулся на мягкое сиденье безразлично и покорно. Вот и началась загробная жизнь. У него теперь снова не было ни имени, ни жены, ни родных. Он был покойником для всех, кто знал его в прошлом. А какую жизнь будет приказано ему вести после кремации, было еще неизвестно. Из этих, что сидят рядом, он знает только одного Шервуда, который молча ведет машину. Все молчат. За занавеской быстро мчавшегося автомобиля замелькали огни реклам. После кремации прошло два часа. Это Мюнхен.

Машина шла к аэропорту.

Короткая формальность с документами, представленными Шервудом чиновнику, и самолет взял курс на Стамбул.

* * *

Андреев сегодня тоже был в хорошем настроении. Это заметил Николаев, которого опять привели на допрос.

- Сегодня, я думаю, мы сможем обо всем договориться с вами. Закончить ваше дело. Извлечением корня, - сказал Андреев, с удовольствием повторяя слова генерала Светлова. - Сложное часто становится очень простым. Я докажу вам это, повторив один ваш прием. Речь идет о фотографиях. Смотрите, На этих - Николаев, он же Грачев. А на этих - Отто Клаус, он же Алексей Коваль. Последние взяты из материалов о разыскиваемом военном преступнике и из архивов. Из школьного и студенческого дела, только не в Париже, а в Харькове, где вы родились в действительности.

Все это подтверждается показаниями свидетелей, оставшихся в живых после войны. Свидетелей вашей жестокости в годы сотрудничества с фашистами. Актом опознания можно было бы и закончить ваше дело.

Но вы должны еще рассказать о том, как убили Громову. Труп ее всплыл. Вскрытие показало, что она умерла от яда, вызвавшего паралич сердца.

Коваль понял, что неотвратимо надвигается возмездие.

Цепь преступлений в прошлом. По звеньям она разложена в досье военного преступника. Какое значение имело сейчас убийство Громовой? Оно ведь было одним из многих, за которые он несет ответственность. Вариола тоже оказалась посевом без всходов. И сейчас, видя, как Андреев дописывает последнюю страницу сложного дела, Коваль понимал, что это конец Вариолы и его конец. Оставалась еще одна возможность, за которую можно было цепляться в надежде на снисхождение. Полное признание.

- Да, я убил Громову, уколов ее автоматической иглой, скрытой в кольце с ядом. Кольцо бросил в море.

* * *

На свою последнюю встречу с Олегом Рыбаковым майор Андреев пригласил также и его отца.

Оба они, и сын и отец, ознакомились с протоколом последнего допроса Николаева, где он признавался в том, что сам убил Галю Громову. Оба по-разному восприняли эту новость. Старик не скрывал своего волнения, своего горя и скорби по Гале. Олег выглядел окостеневшим. Он, казалось, безучастно отнесся к тому, что с него снималось обвинение в преднамеренном убийстве Громовой.

- В связи с окончанием дела, что хотели бы вы добавить к своим показаниям? - спросил Андреев у Олега.

- Я хотел бы, чтобы мне поверили. Поступок мой был результатом честолюбивых заблуждений. Вдали от Родины я по-настоящему это понял. К сожалению, понял поздно, как предсказал один русский человек в Париже, которого я принял за неудачника.

Именно со встречи с ним и началось фактически мое прозрение. Позднее постепенно пришло сознание, что сотрудничество с Западом в чистой науке - абсолютная иллюзия.

Убежденность в этом придала мне силы и стремления исправить свою ошибку. Я, быть может, наивно, но искренне стремился искупить вину и возвратиться. Возвратиться даже для того, чтобы понести наказание, но остаток жизни быть среди своих, быть на Родине, дышать легко.

Вот об этом мне хотелось бы сказать. Поверят ли мне? Все остальное не имеет сейчас для меня никакого значения.

Молча возвращались домой отец и сын Рыбаковы, потрясенные всем, что произошло.

Олег понимал, что понадобится еще многое, чтоб заслужить прощение людей, которые им были преданы. Заслужить прощение Родины, вне которой, как он убедился, жизнь теряла всякий смысл.

Но один человек никогда не простит его - Галя, Галинка.

Она поднималась и падала перед его мысленным взором. Поднималась, чтоб взять весла и повернуть лодку к берегу, и падала в воду, не понимая, откуда пришла беда.

Поднималась и падала...

Это было невыносимо.