На уровень проявляемой силы оказывают влияние также биомеханические особенности организма: длина плеч рычагов, возможность выполнения движения за счет использования наиболее крупных мышц и т. д.

Кроме того, на величину проявляемой силы существенно влияет способность боксера к высокой межмышечной координации в соответствии со структурой выполняемого движения, т. е. высокая степень владения техникой движения.

В спорте характер мышечных напряжений обуславливает различное проявление силы. Выделяют восемь типов мышечных напряжений: тонический, фазный, скоростной циклический, скоростной ациклический, взрывной реактивно-баллистический, взрывной баллистический, взрывной изометрический и фазно-тонический. Для тайского характерны последние пять типов мышечных напряжений.

Взрывной изометрический тип мышечного напряжения в тайском боксе связан с преодолением физического сопротивления соперника и проявляется при ведении боксерской борьбы.

Скоростной ациклический тип напряжения характеризуется быстрым и однократным сокращением мышц или несколькими быстрыми сокращениями и проявляется в ударных движениях, не требующих максимальных усилий.

Фазно-тонический тип напряжения характеризуется сменой динамической работы мышц на удерживающую и наоборот и проявляется при быстрых переходах от ударов к защитам или к захватам и наоборот.

Взрывной баллистический тип мышечного напряжения характеризуется максимальным значением движущей силы в начале и середине движения и наблюдается при акцентированных ударах.

Взрывной реактивно-баллистический тип мышечного напряжения имеет те же особенности, что и взрывной баллистический, только здесь четко обозначена фаза предварительного растягивания мышц, после чего они сразу переходят к преодолевающей работе.

Исходя из специфического характера напряжения мышц, силовые качества в тайском боксе проявляются в форме динамической силы, которая в свою очередь подразделяется на взрывную и быструю и медленную.

Взрывная сила характеризуется способностью мышц развивать значительные напряжения за минимальное время и характеризуется отношением максимума усилия ко времени его достижения. Взрывная сила проявляется при нанесении акцентированных ударов.

Быстрая сила характеризуется способностью мышц к быстрому выполнению движения. Она проявляется в сериях ударов, одиночных быстрых ударов, мгновенных защитах.

Медленная сила характеризуется способностью мышц выполнять сравнительно медленные движения, совершаемые без ускорения. Она проявляется при преодолении физического сопротивления соперника в силовой борьбе.

Вышеуказанные формы проявления мышечных усилий требуют различных подходов в силовой подготовке в тайском боксе.

Для развития взрывной силы эффективны следующие упражнения:

1) выталкивание ядер, камней, набивных мячей;

2) рубящие удары кувалдой по автомобильной покрышке;

3) жим штанги лежа на скамейке;

4) сгибания и разгибания рук в упоре лежа, выполняемые в виде резких отталкиваний от пола с хлопком в ладоши;

5) выпрыгивания вверх со штангой на плечах;

6) повороты туловища в стороны со штангой на плечах;

7) резкие толчки ногой боксерского мешка;

8) удары ногами, находясь по грудь в воде.

Все упражнения для развития взрывных способностей мышц необходимо выполнять с взрывным усилием в начале движения с сохранением координационной структуры удара. Темп выполнения упражнений – предельный или околопредельный. При использования отягощений, их вес может составлять 70–90 % (совершенствуется силовой компонент) от максимума или 30–50 % (совершенствуется скоростной компонент).

Для развития быстрой силы применяются упражнения с относительно небольшим сопротивлением (30–60 % от максимума). При этом необходимо уделять внимание мгновенному неожиданному выполнению движений.

Эффективны удары руками, выполняемые с легкими гантелями, и ногами – с резиновым жгутом или легкими отягощениями.

При совершенствовании медленной силы применяются общесиловые упражнения с отягощением 60–100 % от максимума, выполняемые медленно, без ускорения. Целесообразно, чтобы в каждом подходе упражнение выполнялось "до отказа" и каждый следующий подход осуществлялся на фоне недовосстановления.

Воспитание быстроты

Под быстротой (или скоростными способностями) следует понимать способность выполнения движения (удара) в максимально короткое время.

Скоростные способности проявляются в быстроте простой и сложной реакции (измеряется латентным временем реагирования), быстроте отдельных двигательных актов и быстроте, проявляемой в темпе движений.

Наиболее часто в деятельности тайбоксера встречаются простая и сложная виды реакций.

Простая реакция – это ответ заранее обусловленными действиями на известный, но внезапный сигнал (когда заранее известен по каким-либо причинам способ атаки соперника и выбрана подходящая защита или контратака).

Сложная реакция проявляется в следующих видах:

1) реакции выбора (когда вероятны несколько вариантов действий соперника, каждому из которых соответствуют определенные приемы со стороны самого соперника);

2) реакции с переключением (проявляется при переходе от одних действий к другим, например, от защитных к атакующим);

3) реакции на движущийся объект (она заключается в контроле за движением объекта, чтобы в условленном месте применить действие, адекватное данной ситуации);

4) антиципирующей реакции или реакции предвосхищения (обусловлена способностью к предвидению).

Латентное время двигательной реакции (время от появления сигнала до начала ответного действия) складывается из нескольких составляющих моментов и зависит от скорости протекания нервных процессов в каждом из них: возникновение возбуждения в рецепторе – передача возбуждения по центробежным нервным путям в центральную нервную систему – "осмысливание" полученного сигнала в центральной нервной системе – передача сигнала по центростремительным нервным путям к мышце – возбуждение мышцы.

Максимально быстрые одиночные движения тайбоксера отличаются по своим физиологическим характеристикам от более медленных, так как при предельной скорости выполнения затруднено осуществление сенсорных коррекций. Это связано с тем, что рефлекторное кольцо, осуществляющее импульсацию, не успевает "срабатывать". Поэтому у боксеров ухудшается точность ударов, выполняемых с максимальной быстротой.

Быстрота, особенно если она выражается в максимальной частоте нанесения серий ударов, зависит от скорости перехода двигательных нервных центров от состояния возбуждения к состоянию торможения и обратно, т. е. от подвижности нервных процессов.

Уровень быстроты движений зависит от функциональных особенностей центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата, от их функционального состояния, от силы и быстроты сокращения мышц, их эластичности, от координации движений, технического мастерства спортсмена, а также от ряда других причин.

Для тренировки простой реакции наиболее часто применяется повторный метод тренировки, основанный на повторном, более быстром реагировании спортсменов на внезапный, заранее обусловленный сигнал или на изменение ситуации. Примером специальных упражнений может быть ответ определенным контратакующим действием на какой то конкретный удар партнера.

При совершенствовании быстроты реакции выбора постепенно увеличивают число возможных внезапных сигналов и ответных действий.

Для тренировки быстроты реакции с переключением применяются как общеподготовительные, так и специальные упражнения. Из числа общеподготовительных упражнений можно использовать бег с резким изменением направления движения или скорости по сигналу. В качестве специальных упражнений с партнером – внезапное повышение темпа боя или переход от защитных к атакующим действиям, выполняемых по сигналу.

Для тренировки быстроты реакции на движущийся объект часто применяются спортивные игры (футбол, баскетбол), упражнения с теннисным мячом и другие, в которых скорость движения объекта и внезапность его появления многократно изменяются.

Совершенствование быстроты антиципирующей реакции тесно связано с развитием внимания тайбоксера. При этом необходимо развивать у спортсменов способность обнаруживать и различать типовые положения соперника, предшествующие началу атакующих действий, которые служат сигналом для принятия ответных действий. Тайбоксеру при этом необходимо распределять внимание на нескольких объектах.

Известно, что скоростные способности, проявляющиеся в быстроте отдельных движений и движений, выполняемых в высоком темпе, довольно трудно поддаются совершенствованию. Практика показывает, что под влиянием продолжительной тренировки при повторении скоростных движений устанавливается жесткий стереотип быстроты одиночных и темповых движений, появляется своего рода скоростной барьер, который спортсмену весьма трудно преодолеть. Со временем у каждого квалифицированного тайбоксера быстрота стабилизируется, и дальнейшее выполнение упражнений в привычном темпе не дает заметного улучшения.

Основным методическим условием для преодоления подобного барьера является выполнение упражнений с максимальной скоростью.

Так как тайский бокс является скоростно-силовым видом спорта и скорость движений не является определяющим качеством, целесообразнее развивать быстроту путем совершенствования силовых и скоростно-силовых способностей спортсмена, а также путем совершенствования техники движений.

Воспитание выносливости

Под выносливостью тайбоксера следует понимать способность к длительному выполнению специфической деятельности без снижения ее эффективности в условиях наступающего утомления.

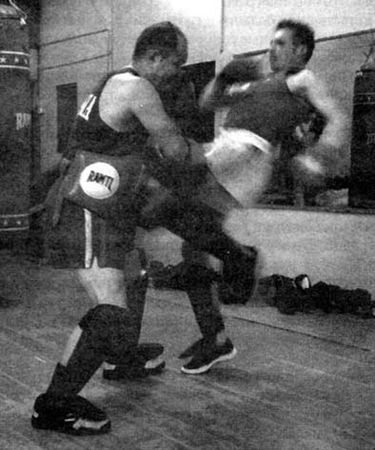

Тренирует Сергей Заяшников

Воспитание выносливости боксера путем сознательной целенаправленной тренировки ведет к значительным изменениям в его организме. Важнейшими из них, определяющими развитие выносливости, являются процессы, протекающие в нервной системе. Сущность их заключается в том, что с помощью условных рефлексов все более совершенствуются функции нервных центров, управляющих движением, а также согласующиеся с ними функции кровообращения, дыхания, обмена веществ и выделения.

Непосредственным источником энергии при мышечном сокращении является расщепление АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) – соединения, богатого энергией. Содержание АТФ в клетках организма постоянно и относительно невелико. Расходуемые запасы АТФ должны быть немедленно восполнены, иначе мышцы теряют способность сокращаться. Восстановление (ресинтез) АТФ осуществляется с помощью химических реакций двоякого рода:

А) дыхательных, или аэробных, происходящих с участием кислорода;

Б) анаэробных, происходящих без участия кислорода.

Аэробные возможности определяются совокупностью свойств организма, обеспечивающих поступление кислорода и его утилизацию в тканях (дыхание, работа сердца, кровь и т. п.). Аэробные превращения приводят к накоплению в организме продуктов неполного распада. Эти продукты устраняются не только во время работы, но и во время отдыха после нее, что приводит к повышенному по сравнению с покоем потреблению кислорода в послерабочем состоянии. Основная энергетическая реакция – кислородная – связана с окислением молочной кислоты, образовавшейся при гликолизе и является энергетически более эффективной, чем анаэробная.

Анаэробные возможности зависят от способности организма использовать энергию в бескислородных условиях, от способности к компенсации сдвигов во внутренней среде организма (буферная емкость крови) – от уровня тканевой адаптации к условиям гипоксии. Анаэробные процессы включают два типа реакций: креатинофосфокиназную, связанную с расщеплением КрФ (креатинфосфата), и гликолиз – расщепление гликогена до молочной кислоты (часть выделяющейся при этом энергии используется на восстановление запасов АТФ). Соответственно в кислородном долге различают две фракции – алактатную, связанную с ресинтезом фосфорсодержащих соединений (АТФ, КрФ), и лактатную (лактаты – соли молочной кислоты), отражающие устранение лактатов.

Алактатная фракция кислородного долга длится непродолжительное время (30–60 сек), ликвидация лактатного кислородного долга – от нескольких минут до 1,5 часа.

При напряженной мышечной деятельности различные энергетические механизмы (креатинфосфатный, гликолитический, аэробный) по-разному включаются в работу.

Креатинфосфокиназная реакция достигает своего максимума уже на 2–3 сек работы, однако поскольку запасы КрФ в клетке невелики, эта реакция начинает быстро затухать.

Гликолиз развивается несколько медленнее; максимальная его интенсивность наблюдается на 1–2 мин работы. Энергии гликолитического процесса может хватить только на несколько минут напряженной деятельности.

Аэробные процессы разворачиваются полностью к 3–5 мин выполняемой нагрузки. Это объясняет, почему при нагрузках разной продолжительности так различно соотношение анаэробных и аэробных процессов энергетического обмена.

Аэробные возможности являются основой для развития анаэробного, гликолитические – основой для развития креатинфосфатного механизмов (или лактатные – для развития алактатных механизмов).

Поэтому, если у тайбоксера будут хорошо развиты анаэробные возможности и плохо аэробные, то он сможет использовать энергию только в бескислородных условиях, что обязательно приведет к образованию большого кислородного долга. При этом накопившиеся продукты анаэробного распада будут устраняться весьма медленно и спортсмен быстро утомится, "задохнется" от обилия накопившихся продуктов распада. Следовательно, прежде чем развивать анаэробные возможности у спортсмена, необходимо создать определенную базу дыхательных возможностей (общую выносливость).

Аэробные возможности являются физиологической основой для общей выносливости, а анаэробные – для специальной выносливости.

Под специальной выносливостью понимают выносливость по отношению к специфической деятельности. В тайском боксе специальная выносливость подразделяется на скоростную и силовую выносливость.

Скоростная выносливость проявляется в способности тайбоксера многократно выполнять быстрые движения без снижения скорости на протяжении всего боя.

Силовая выносливость тайбоксера проявляется в способности многократно выполнять движения, требующих силовых и скоростно-силовых усилий, не снижая их мощности на протяжении всего поединка. Силовая выносливость проявляется в двух формах: динамической (нанесение ударов) и статической (преодоление сопротивления соперника при ведении боксерской борьбы).

При воспитании общей выносливости решаются следующие задачи:

1) развитие максимального уровня потребления кислорода;

2) развитие способности поддерживать этот уровень длительное время;

3) увеличение быстроты развертывания дыхательных процессов до максимальных величин.

К средствам воспитания общей выносливости относятся упражнения, позволяющие достигать максимальных величин сердечной и дыхательной производительности и удерживать высокий уровень потребления кислорода длительное время.

К таким упражнениям относятся упражнения общеразвивающего характера и упражнения из других видов спорта – кроссы, бег на длинные дистанции, спортивные игры, плавание, лыжи и т. д. Используются также и специальные упражнения – вольные и условные бои, упражнения со снарядами.

При воспитании общей выносливости нецелесообразно применять слишком интенсивную нагрузку, вызывающую частоту сердечных сокращений свыше 170–180 уд/мин (в этом случае падает сила сердечных сокращений, что приводит к уменьшению систолического объема крови) и нагрузку низкой интенсивности, вызывающую частоту сердечных сокращений ниже 130 уд/ мин (в этом случае не происходит существенного увеличения аэробных возможностей).

При воспитании специальной выносливости решаются следующие задачи:

1) повышение функциональных возможностей фосфокреатинового механизма;

2) совершенствование гликолитического механизма.

Средствами воспитания специальной выносливости являются, как правило, основные физические упражнения спортсмена.

Развитие скоростной и силовой выносливости зависит от способности организма к алактатному и гликолитическому обеспечению мышечной деятельности в анаэробных условиях.

Для повышения алактатной способности многократно чередуются кратковременные ускорения, выполняемые с максимальной скоростью, и работа в среднем и низком темпе. Примером специальных упражнений могут быть прыжки со скакалкой или упражнения на снарядах. Через каждые 20–25 сек выполняются 10–15 секундные ускорения.

Для развития гликолитической способности продолжительность ускорений должна быть увеличена до 25–45 сек, а интервалы отдыха – постепенно сокращаться с 50 до 10 сек.

Для развития скоростной выносливости описанные выше упражнения можно применять, используя легкие перчатки и выполняя удары по легким снарядам. При совершенствовании силовой выносливости следует выполнять упражнения в тяжелых перчатках и утяжеленной обуви по тяжелым снарядам.

Следует заметить, что при использовании темповых специальных тренировочных упражнений продолжительностью более 6 раундов глубина анаэробных сдвигов уменьшается и работа приобретает аэробный характер.

Анаэробные возможности развиваются и с помощью упражнений общего физического характера: во время кроссов, спортивных игр и других упражнений.

Воспитание ловкости

Ловкость определяют, во-первых, как способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро обучаться) и, во-вторых, как способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки.