Национально-государственные (национальные) религии зарождаются с возникновением классовых обществ и государств. Сфера их распространения ограничивалась территорией проживания соответствующих народов. Национальные религии подразделяются на ранние (зороастризм, брахманизм, культы древних египтян, вавилонян, греков, римлян, славян и др.) и поздние, или современные (иудаизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, индуизм), которых придерживаются преимущественно лица определенной национальности (иудаизма – евреи, синтоизма – японцы, индуизма – индийцы, даосизма и конфуцианства – китайцы); в своем историческом развитии они слились с культурными особенностями соответствующих этносов и воспринимаются как часть национальной традиции.

Следует различать национально-государственные и государственные религии. Государственные религии – это вероисповедания, имеющие в той или иной стране официальный статус, закрепленный в законодательстве. Ныне государственный статус имеют: англиканство – в Англии, католицизм – на Мальте, в Колумбии и др., лютеранство – в Дании, Норвегии, православие – в Греции, ислам – в Иране, Малайзии, Египте, Ливии и др., буддизм – в Таиланде, Камбодже и др.

Мировые религии – буддизм, христианство и ислам – носят наднациональный характер. Их отличительная особенность – космополитизм, признание равенства верующих перед богом независимо от их этнической принадлежности. Различаются основания космополитизма: в буддизме это равенство в страдании, в христианстве – в грехе, в исламе – в покорности. В мировых религиях отказались от специфической узконациональной обрядности, что обеспечило расположенность к ним большей части верующих современного мира.

Буддизм (санскр. буддха – просветленный) – древнейшая мировая религия, возникшая на рубеже VI–V вв. до н. э. в Индостане на основе брахманизма. Создание этой религии предание связывает с Буддой Сиддхартхой Гаутамой Шакьямуни. По буддийским представлениям Будда не является творцом мира, он лишь открывает верующим путь истинного познания, способствуя их "просветлению". Священное Писание буддизма – Типитака. Буддисты верят в закон воздаяния (карма), цепь перерождений человека в земной жизни ("колесо жизни", сансара). Ведение праведной жизни, следование "четырем благородным истинам" позволят пройти "благородный восьмеричный путь спасения", выйти из круговорота страданий земного бытия и достичь нирваны – состояния вечного блаженства и абсолютного покоя. В современном мире насчитывается около 700 млн буддистов. Распространена эта религия главным образом в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке.

Христианство – вторая по времени появления мировая религия, возникшая в I в. н. э. в восточной части Римской империи на основе ряда религий Средиземноморья и философских учений античности. Христиане верят в то, что Иисус Христос – Бог Сын – сверхъестественным образом явился в земной мир в образе совершенного человека, чтобы принять страдания и смерть в искупление людей от первородного греха и спасти их для вечной жизни.

Христианское вероучение основывается на Священном Писании (Библия – Ветхий и Новый Завет) и Священном Предании (сочинения наиболее авторитетных богословов – "отцов церкви", решения церковных соборов и др.). Закрепленное в Никео-Царьградском символе веры, Священное Предание включает в себя в качестве важнейших догматы единобожия, творения Богом мира из ничего, Святой Троицы, непорочного зачатия Иисуса Христа, искупления, воскресения и вознесения Христа на небо, его грядущего Второго Пришествия, воскресения мертвых и вечной жизни. С этими положениями связана вера в существование ангелов и демонов, в бессмертие души и смертность тела человека, Страшный Суд, на котором Бог наградит праведников вечным блаженством в раю, а грешников осудит на вечные мучения в аду, и др. Многообразен христианский культ, включающий таинства и другие обряды, посты и праздники, имеющие особенности в различных направлениях этой религии.

Основными конфессиями христианства являются православие, католицизм и протестантизм, в котором выделяют ранние (лютеранство, кальвинизм, англиканство) и поздние (пятидесятничество, баптизм, адвентизм, Свидетели Иеговы, мормонство, Новоапостольская церковь и др.) течения.

Христианство оказало значительное влияние на развитие культуры народов европейской цивилизации. В настоящее время оно является наиболее влиятельной религией в странах Европы, Северной и Латинской Америки, ряде государств Африки, Австралии и Океании, объединяя около 2 млрд человек.

Ислам (араб. – покорность) – самая молодая из мировых религий, возникшая в начале VII в. в Западной Аравии на основе верований арабских племен, идей иудаизма и христианства. Основателем религии является Мухаммед (570–632), почитаемый мусульманами (араб. муслим – исповедующий ислам) как посланник Аллаха. Священные книги ислама – Коран и Сунна. Основные положения исламского учения – вера в единого и единственного Бога – Аллаха, в божественное предопределение, в пророков и посланничество Мухаммеда, в святость и несотворенность Корана, в ангелов, в день Страшного Суда, в рай и ад, в бессмертие души и воскрешение из мертвых. Главные обязанности мусульман – исповедание веры, молитва, пост, паломничество в Мекку, уплата налога на нужды общины. Огромное значение в исламе придают шариату (араб. – правильный путь) – своду юридических норм и правил религиозной и социальной жизни.

В современном мире ислам – одна из наиболее влиятельных и распространенных религий. В странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и др. мусульманство исповедуют свыше 1 млрд человек.

Важным явлением религиозной жизни современного мира стало распространение новых религиозных объединений (неокультов): Церкви Объединения Муна, Международного общества сознания Кришны, Церкви Сайентологии, Церкви Последнего Завета, Семьи любви и др. Большинство их возникло в США, Западной Европе и Азии во второй половине XX в., в 1990-х гг. они получили распространение в странах СНГ, в том числе в Беларуси. Их отличительной чертой является синтез идей и культовых практик, заимствованных из различных религий и философских систем.

Конфессиональная политика Республики Беларусь. Республика Беларусь – поликонфессиональное государство. На начало 2010 г. в стране было зарегистрировано 3106 религиозных общин, которые представляют 25 религиозных направлений (конфессий). Действуют также 157 религиозных организаций общеконфессиональной принадлежности (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестричества, духовные учебные заведения). За годы суверенитета Беларуси количество зарегистрированных конфессий возросло более чем в три раза, а численность официально признанных религиозных общин – в четыре раза. В последние годы отмечаются процессы стабилизации религиозности. По данным социологических опросов, около половины населения относят себя к верующим, но большинство не участвуют в деятельности религиозных организаций. Значительная часть граждан относится к неверующим и "колеблющимся" между религиозной верой и неверием. Большинство верующих отождествляют себя с православием (около 80 %) и католицизмом (около 10–15 %).

Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская православная церковь (БПЦ). Она насчитывает 11 епархий и 1509 общин; действуют 1315 храмов и 31 монастырь, 5 учебных заведений, 14 братств и 9 сестричеств. В приходах служат 1564 священнослужителя. Между государством и БПЦ в 2003 г. заключено Соглашение о сотрудничестве, реализуются также 14 программ взаимодействия с республиканскими органами государственного управления. Другим направлением православия в Беларуси является старообрядчество, имеющее 1 религиозное объединение, 32 общины и 27 храмов.

Вторым по влиянию религиозным объединением в республике является Римско-католическая церковь (РКЦ). РКЦ объединяет 4 епархии и 470 общин, в которых служат 414 священников. Действуют 462 костела, 9 миссий и 9 монастырей, 3 учебных заведения. В республике также зарегистрированы 14 общин и 5 храмов греко-католиков, община католиков латинского обряда.

Религиозные организации протестантизма представлены 997 общинами, в них служат 989 священников. Действуют 445 культовых зданий, 19 объединений, 22 миссии и 5 учебных заведений. Из 14 конфессий протестантизма наиболее многочисленными являются Христиане веры евангельской (501 община), Евангельские христиане-баптисты (272), Адвентисты седьмого дня (72), Лютеране (27), Свидетели Иеговы (26). Монофизитская ветвь христианства представлена общиной Армянской апостольской церкви. Имеется также 25 общин ислама и 46 общин иудаизма. Неокульты представлены 5 общинами бахаизма и 6 – кришнаизма.

В Республике Беларусь сохраняются стабильная конфессиональная структура, устойчивая и управляемая религиозная ситуация. Предпринимаются усилия для создания благоприятных условий деятельности религиозных организаций, развития межрелигиозного диалога и сохранения межконфессионального согласия. Религиозные организации освобождены от уплаты земельного налога и налога на недвижимость. Уполномоченный по делам религий и национальностей и местные органы государственного управления взаимодействуют с религиозными организациями в решении социально значимых вопросов. Конфессиональная политика государства направлена на развитие взаимодействия с "традиционными" конфессиями, в первую очередь с БПЦ. Приоритеты государственной конфессиональной политики отражены в белорусском законодательстве.

Свобода совести и вероисповеданий в Республике Беларусь. Свобода совести означает право человека самостоятельно определять свое отношение к религии: верить в бога либо отвергать религиозную веру и быть атеистом, вести религиозный либо безрелигиозный образ жизни. Право на свободу совести провозглашается в международных и европейских документах о правах человека, закреплено в законодательстве Республики Беларусь. В Конституции Беларуси принцип свободы совести сформулирован следующим образом: "Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом" (ст. 31). Согласно Основному закону страны идеология религиозных организаций не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан (ст. 4), "религии и вероисповедания равны перед законом", а "взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа" (ст. 16).

Нормы Конституции конкретизируются в Законе "О свободе совести и религиозных организациях" от 31.10.2002. Закон гарантирует права граждан на равенство, защиту прав и интересов независимо от отношения к религии и религиозной принадлежности, на свободу объединения в религиозные организации (ст. 1). Под свободой совести понимается право на "свободу выбора атеистических или религиозных убеждений" (ст. 4). Законодательно закрепляется и свобода вероисповедания: "каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними…" Исключается принуждение при определении человеком своего отношения к религии, к исповеданию той или иной религии, к участию или неучастию в деятельности религиозных организаций (ст. 5). На религиозные организации не возлагается выполнение каких-либо государственных функций. Государство не вмешивается в их деятельность, если она не носит противоправный характер.

Современное законодательство Беларуси способно обеспечить демократическое понимание свободы совести, осуществление эффективного регулирования конфессиональных процессов с целью сохранения гражданского мира и согласия, отношений толерантности, соблюдения гражданских прав и свобод религиозного либо атеистического самоопределения.

Тестовые задания к разделу 3

"Духовная сфера"

1. Совокупность общепринятых норм поведения, регулирующих поведение человека:

1) обряд;

2) традиция;

3) мораль;

4) право.

2. Нравственная обязанность человека, выполняемая им под влиянием не только внешних требований, но и внутренних нравственных побуждений, называется ….

3. Способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, желания с точки зрения нравственных норм, внутренний регулятор поведения человека – это:

1) мораль;

2) совесть;

3) долг;

4) свобода.

4. Суть свободы состоит:

а) в познании необходимой связи явлений;

б) в возможности выбора и ответственности за последствия совершаемых поступков.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

5. Нравственные нормы:

а) общие правила поведения, которые определяют, как человек дол жен вести себя по отношению к обществу, другим людям, самому себе;

б) формировались и изменялись на протяжении всей истории раз вития общества.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

6. Целостный образец нравственного поведения, к которому люди стремятся, считая его наиболее разумным и полезным, называется ….

7. Поступать согласно нравственным нормам человека побуждает:

а) общественное мнение;

б) совесть.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

8. Идеология, призывающая человека осознавать себя "гражданином мира", а не конкретной страны, называется ….

9. Процесс приобщения к духовной культуре общества, знаниям и опыту, накопленным предыдущими поколениями, называется:

1) наукой;

2) образованием;

3) искусством;

4) творчеством.

10. Специализированная познавательная деятельность, нацеленная на получение объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире, называется:

1) наукой;

2) образованием;

3) искусством;

4) творчеством.

11. К основным формам рационального познания относятся:

1) ощущение, восприятие, мышление;

2) понятие, представление, умозаключение;

3) понятие, суждение, умозаключение;

4) ощущение, восприятие, представление.

12. Восходящее развитие, переход от менее совершенного состояния к более

1) образованием;

2) прогрессом;

3) наукой;

4) революцией.

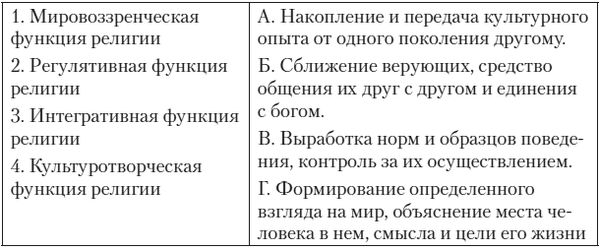

13. Соотнесите элементы двух множеств.

14. Особая форма мировоззрения, основанная на вере в существование сверхъестественных сил и зависимость от них человеческих действий и самой жизни человека, называется:

1) культурой;

2) искусством;

3) религией;

4) наукой.

15. К мировым религиям не относится:

1) буддизм;

2) ислам;

3) синтоизм;

4) христианство.

16. Религии, которым свойственна вера во множество богов, называются:

1) национальными;

2) монотеистическими;

3) космополитическими;

4) политеистическими.

17. Образ, обозначающий конечную цель нравственного развития, – это:

1) совесть;

2) счастье;

3) смысл жизни;

4) нравственный идеал.

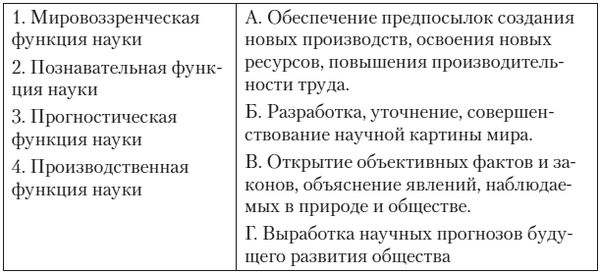

18. Соотнесите элементы двух множеств.

19. Система взглядов, отрицающая существование бога, религию, – ….

20. Священная книга христиан – ….

21. Священные книги мусульман – ….

22. Конституционное право человека на выбор любой религии или на атеистические воззрения – это ….

23. Обобщающее понятие к терминам христианство, ислам, буддизм – ….

24. Обобщающее понятие к терминам православие, католицизм, протестантизм – ….

25. Религии, которые признают одного всемогущего бога, называются:

1) национальными;

2) монотеистическими;

3) космополитическими;

4) политеистическими.

26. Особенность мировых религий, когда единство веры ставится выше политического и национального единства, – это:

1) национализм;

2) монотеизм;

3) политеизм;

4) космополитизм.

27. Религии, распространенные на территории проживания отдельных народов, называются:

1) национальными;

2) монотеистическими;

3) космополитическими;

4) политеистическими.

28. Новые религиозные объединения, которые противопоставляют себя господствующим религиям, традиционным для той или иной страны, называются ….

29. Возникновение нетрадиционных религиозных культов связано:

а) с расширением культурных контактов людей;

б) с разрушением привычного уклада жизни.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

30. Веротерпимость – это:

а) свобода каждого человека исповедовать свою веру;

б) уважительное отношение к представителям других вероисповеданий.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.