4.7. Региональная и аграрная политика

Региональная политика белорусского государства. Регион часть территории страны, отличающаяся от других совокупностью относительно устойчивых специфических естественных, исторических, демографических условий, экономико-географических особенностей, специализацией и комплексным развитием производства, единой производственной и социальной инфраструктурой.

Экономический район – территориально целостная часть государства, которая объединяет всю совокупность отраслей и производств на определенной территории, имеет соответствующую производственную специализацию, тесные внутренние социально-экономические связи. Выделение экономических регионов или районов осуществляется в результате социально-экономического районирования страны с учетом ее административно-территориального деления.

В литературе используется понятие "территориально-хозяйственный комплекс", под которым понимают совокупность предприятий и сооружений на определенной территории, экономически связанных между собой использованием общерегиональных природных и экономических условий и ресурсов. Важнейший критерий выделения внутриреспубликанских комплексов или экономических районов – наличие общей системы производственной и социальной инфраструктур.

В Республике Беларусь административно-территориальными единицами являются область, район, город, район города, поселок городского типа. В них создаются местные Советы депутатов (кроме района города), исполнительные и распорядительные органы. Территориальными единицами являются небольшие населенные пункты, где такие органы не создаются, а также территории, имеющие специальный режим использования, – заповедники, национальные парки, заказники, территории исторических памятников и др.

Территория Республики Беларусь разделена на 6 областей. В рамках областей выделяются 118 районов. Город Минск определен в качестве отдельной административно-территориальной единицы. Он имеет особый статус столицы Республики Беларусь. На 01.01.2010 в республике насчитывалось 112 городов, из которых 79 – малых (до 20 тыс. человек), 20 – средних (20 – 100 тыс. человек), 13 – больших (свыше 100 тыс. человек). Кроме того, в Беларуси на указанное время было 96 поселков городского типа, более 1300 сельских советов. Каждый сельсовет объединяет 16 и более деревень. Всего в Республике Беларусь более 23 700 сельских поселений.

Формирование территориальной структуры экономики происходит под влиянием множества факторов и тесно взаимосвязано с общим уровнем социально-экономического развития страны и ее местом в мирохозяйственных связях. К числу важнейших факторов, влияющих на формирование территориальной структуры экономики, относятся минерально-сырьевые, топливно-энергетические, водные, лесные и земельные ресурсы, трудовые ресурсы, экономический и научно-технический потенциалы, производственная и социальная инфраструктуры, система расселения. Эффективная структура экономики региона формируется на основе рационального использования всего комплекса местных природных и социально-экономических ресурсов. Природные, экономические, социальные и другие особенности производственной деятельности на определенной территории оказывают активное влияние на структуру, направления, темпы, масштабы и пропорции развития хозяйства и в конечном итоге формируют территориальную структуру экономики страны в целом.

В соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной организации Республики Беларусь на территории страны выделяются 4 типа регионов (или зон): урбанизированные, сельскохозяйственные, природные, особые. В зависимости от доминирующей функции каждая административная единица страны относится к одному из этих типов регионов.

К урбанизированным регионам причисляют зоны влияния крупных городов. Эти зоны характеризуются высокой концентрацией городского населения, интенсивным сельскохозяйственным производством, высокой подвижностью населения, которая связана с трудовой деятельностью людей, их социальным обслуживанием и отдыхом. Здесь сконцентрирован основной промышленно-производственный, социально-демографический и научно-технический потенциал страны. Развитая производственно-экономическая и социальная инфраструктура делает урбанизированные регионы наиболее привлекательными для населения, поэтому для них характерна относительно благоприятная демографическая ситуация.

В сельскохозяйственных регионах Беларуси ведущей функцией является производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Население их продолжает сокращаться.

На территориях природных регионов находятся заповедники и национальные парки. Эти регионы обладают уникальными возможностями для комплексной организации отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения.

Особые зоны – это районы радиоактивного загрязнения, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Они охватывают территории с плотностью радиоактивного загрязнения от 1 до 15 Ku/км.

Региональная политика государства – совокупность мер государственного воздействия, направленных на рациональное использование социально-экономического и экологического потенциала региона, объективных преимуществ территориального разделения труда для создания благоприятных условий жизни населения. Целью политики является создание в каждом регионе ресурсного и финансового потенциалов, достаточных для решения основных задач социально-экономического развития: обеспечения комплексного развития региональных инфраструктурных систем, сокращения разрыва в уровне и качестве жизни различных категорий населения в городах и сельской местности, формирования местного самоуправления. Основная часть мер воздействия на развитие региона осуществляется в рамках общей макроэкономической, структурно-инвестиционной, внешнеэкономической и социальной политики. Значение регионального регулирования объективно возрастает в силу следующих экономических предпосылок: а) необходимость большего внимания к социальным проблемам, которые лучше решать на региональном уровне; б) необходимость решать экологические проблемы; в) важность обеспечения устойчивости развития национальной экономики; г) объективная неравномерность в размещении природных ресурсов, производительных сил и населения.

Закон "О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь" определяет формы и методы взаимоотношений территориальных органов управления с республиканскими и хозяйствующими субъектами. Расширяется самоуправление регионов, происходит децентрализация процесса управления. Каждый регион имеет право самостоятельно использовать свои ресурсы, созданный научно-технический и социально-экономический потенциал для ускорения территориального развития. Местным органам власти предоставлены большие возможности в организационно-правовом оформлении рыночного механизма; они разрабатывают программы приватизации объектов, находящихся на их территории; определяют порядок и условия продажи принадлежащего им имущества; проводят местные аукционы и заключают договора на передачу его в частную собственность, аренду; регулируют открытие новых предприятий и т. д. В условиях формирования рынка местные органы власти призваны оказывать финансовую и другую поддержку малому бизнесу, они наделены широкими полномочиями регулирования предпринимательства в регионе.

Вместе с тем необходимо обеспечить экономическую целостность, единство экономической системы. Государство должно способствовать поддержанию экономической, социальной и политической стабильности в каждом регионе, обеспечению эффективного взаимодействия регионов, сочетанию конкретных подходов к решению проблем в отдельных регионах и единства общих принципов функционирования рынка на всей территории. Главная задача регулирования развития региона в большей мере является функцией местных органов власти. В мире используется много моделей взаимоотношений разных уровней власти в решении вопросов регионального развития, но все они исходят из единого принципа – максимизации социально-экономической эффективности производства в регионе и сопровождаются усилением процесса децентрализации управленческих решений.

На основе анализа и оценки социально-экономической ситуации в регионах разрабатываются региональные экономические, социальные и экологические программы, программы развития свободных экономических зон (СЭЗ) и др.

Региональная промышленная политика в нашей стране направлена на совершенствование отраслевой структуры промышленного комплекса на основе осуществления проектов наукоемкой, высокотехнологической направленности в регионах с высоким научно-техническим потенциалом.

Региональная аграрная политика нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства, его рациональную специализацию с учетом экономических, почвенно-климатических и иных особенностей сельскохозяйственных зон, ускоренное развитие кормовой базы животноводства, повышение продуктивности мелиорированных земель, создание новой специализации сельскохозяйственного производства в загрязненных радионуклидами зонах.

Основными задачами региональной социальной политики являются улучшение демографической ситуации, создание условий и возможностей предоставления населению гарантированного объема социально значимых услуг в соответствии с утвержденными социальными стандартами, укрепление социальной инфраструктуры села и малых го родов.

Местные органы власти несут ответственность за сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды, разрабатывая и осуществляя политику природопользования в регионе. Они регулируют отношения природопользования, осуществляют контроль за соблюдением предприятиями экологического законодательства, налагают штрафные санкции, приостанавливают и запрещают деятельность предприятий, создающих опасную экологическую ситуацию в регионе.

Развитие малых и средних городов. Главными целями развития малых и средних городских поселений являются создание в них благоприятных условий для жизни населения, стабилизация социально-экономической ситуации и обеспечение устойчивого экономического роста. Планируется сохранить существующие предприятия и создать соответствующие условия для размещения новых производств, ориентированных прежде всего на местные ресурсы, традиции местных жителей и потребности региона; стимулировать предпринимательскую деятельность граждан, возрождать традиционные ремесла и промыслы; привлекать инвестиции, в том числе иностранные.

Стратегии устойчивого развития регионов получили название "Местные повестки XXI". Цель Местных повесток – обосновать основные направления перехода регионов к устойчивому развитию с учетом их эффективного участия в общем процессе развития страны. Первым Местную повестку принял г. Туров в 1999 г.; несколько позже к этой работе подключились пос. Копаткевичи Петриковского района Гомельской области, г. Дзержинск, г. Фаниполь, другие населенные пункты.

Государственная программа возрождения белорусской деревни. Как уже отмечалось, одной из основных социальных проблем в нашей стране являются значительные различия в условиях жизни города и деревни.

Президент Республики Беларусь 25 марта 2005 г. подписал Указ "О Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы". Цели программы:

• развитие социальной и производственной сфер села, обеспечение условий для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства;

• эффективное производство сырья и продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и формирования экспортных ресурсов;

• повышение доходов сельского населения, создание основ для престижности проживания в сельской местности и улучшения демографии.

Мероприятия по реализации программы направлены: в социальной сфере – на повышение привлекательности труда и жизненного уровня сельского населения; в производственной – на повышение эффективности.

Программа предусматривала концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях развития села. Значительная часть средств направлялась на развитие новых типов сельских поселений – агрогородков, под которыми понимаются благоустроенные населенные пункты с производственной и социальной инфраструктурой для обеспечения выполнения всех социальных стандартов проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий. Задачи, поставленные данной программой, в целом успешно выполнены.

Тестовые задания к разделу 4

"Экономическая сфера"

1. Сфера общественной жизни, обеспечивающая удовлетворение потребностей людей в жизненных благах, – это:

1) производство;

2) труд;

3) экономика;

4) политика.

2. Воздействие человека на предметы и процессы природы, в результате которого создаются нужные людям жизненные блага, называется:

1) производством;

2) трудом;

3) экономикой;

4) потреблением.

3. Продукт труда, предназначенный для купли-продажи, – это:

1) сырье;

2) товар;

3) средство труда;

4) ресурс.

4. Состояние нужды, недостатка в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом, – это ….

5. Средства производства, а также финансовые ресурсы, используемые для организации процесса производства, называются ….

6. Осознанная целенаправленная деятельность человека по производству материальных и духовных ценностей называется:

1) производством;

2) трудом;

3) экономикой;

4) капиталом.

7. Все то, на что направлен труд человека, называется:

1) средствами труда;

2) капиталом;

3) предметом труда;

4) рабочей силой.

8. Средства производства включают предметы труда и ….

9. Способность человека к труду, совокупность физических и духовных сил человека, благодаря которым он может производить жизненные блага, называется:

1) капиталом;

2) рабочей силой;

3) производительными силами;

4) средствами производства.

10. Производительные силы общества составляют средства производства и ….

11. Вторая фаза экономического цикла:

1) распределение;

2) обмен;

3) производство;

4) потребление.

12. Для натурального производства характерно:

а) изготовление продуктов труда для удовлетворения собственных потребностей производителя;

б) низкий уровень развития техники и технологии.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

13. Необходимым условием возникновения и развития товарного хозяйства является:

а) общественное разделение труда;

б) экономическая обособленность производителей товара.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

14. Всеобщий эквивалент, который выражает и измеряет стоимость всех товаров, – это ….

15. Документы установленной формы, имеющие юридическую силу и дающие их владельцу право на получение определенных денежных сумм, называются:

1) деньгами;

2) ценными бумагами;

3) обязательствами;

4) договорами.

16. Процесс обесценивания денег, вызванный превышением количества денег, находящихся в обращении, над их товарным покрытием, называют:

1) дефляцией;

2) деноминацией;

3) ревальвацией;

4) инфляцией.

17. Уровень инфляции измеряется:

а) издержками на используемое в производстве сырье;

б) увеличением цен за определенный период времени.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

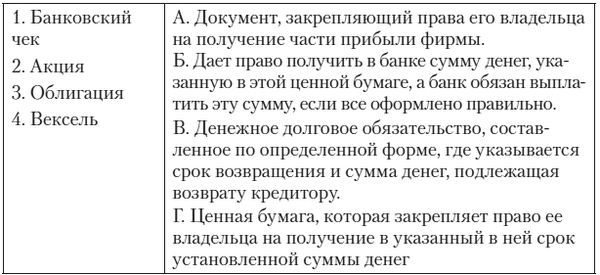

18. Соотнесите элементы двух множеств.

19. Отношения между людьми по поводу присвоения определенных вещей называют:

1) собственностью;

2) обменом;

3) имуществом;

4) потреблением.

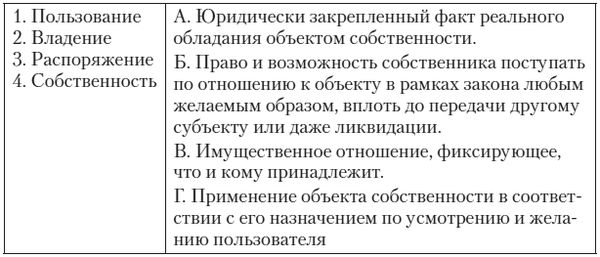

20. Соотнесите элементы двух множеств.

21. Любой приток денежных средств или получение материальных благ называется:

1) собственностью;

2) прожиточным минимумом;

3) имуществом;

4) доходом.

22. Стоимость минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, называется:

1) заработной платой;

2) бюджетом прожиточного минимума;

3) потребительской корзиной;

4) прибылью.

23. Собственником в Республике Беларусь может быть:

а) частное лицо;

б) государство.

1) Верно а);

2) верно б);

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

24. Путем объединения вкладов, которые вносят в общее имущество участники предприятия, образуется … форма собственности.

25. Разница между выручкой, которую получает предприятие за произведенную и реализованную продукцию, и затратами предприятия на производство продукции называется:

1) собственностью;

2) прибылью;

3) имуществом;

4) рентой.

26. Научно обоснованный сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяющих важнейшие жизненные потребности человека в определенные отрезки времени в соответствии с условиями и особенностями, сложившимися в стране, называется:

1) заработной платой;

2) бюджетом прожиточного минимума;

3) потребительской корзиной;

4) прибылью.

27. Экономическая система, для которой была характерна общественная собственность на средства производства, существовала при:

1) первобытнообщинном строе;

2) рабовладельческом строе;

3) феодальном строе;

4) капиталистическом строе.

28. Соотнесите элементы двух множеств.