3) игровой метод – выполнение упражнений либо в ограниченное время, либо в определенных условиях, либо определенными двигательными действиями и т. п. Игровой метод характеризуется тем, что возникающие двигательные задачи занимающийся должен решать самостоятельно, опираясь на собственный анализ сложившейся ситуации.

В целом следует отметить, что изменяя и усложняя форму выполнения того или иного упражнения в ОФК возможно параллельно с решением оздоровительных задач добиться развития соответствующих координационных способностей, способностей, позволяющих наиболее целесообразно осваивать новые двигательные действия в ОФК, а также удачно находить решение в изменяющихся условиях.

? Контрольные вопросы и задания

1. Дайте общее понятие о координации и координационных способностях.

2. Расскажите о факторах, влияющих на развитие координации.

3. Расскажите о средствах развития координационных способностей.

4. Дайте общую характеристику методическим подходам и методам развития координационных способностей.

Глава 5

Психология здоровья в системе оздоровительной физической культуры

5.1. Общие аспекты психологии здоровья в системе оздоровительной физической культуры

Целостность человеческой личности проявляется прежде всего во взаимосвязи психических (сфера эмоций, чувств и мышления) и физических сил организма. Человек реализует себя в обществе только в том случае, если он имеет достаточный уровень психической энергии, определяющей его работоспособность, и в то же время достаточную пластичность, гармоничность психики, позволяющую адаптироваться к обществу, быть адекватным его требованиям. Для здоровой личности характерна устойчивая "Я-концепция" – позитивная, адекватная, стабильная самооценка. Добиться оздоровительного эффекта при занятиях ОФК можно лишь в том случае, если рассматривать все действия и проявления человека как отражение его единой телесно-психической сущности [55, 56 и др.].

В последние годы формируется новое научное направление – "психология здоровья". Эта отрасль знаний представляет собой синтез психологии и валеологии. Психология здоровья выступает в качестве опоры, фундамента валеологии, придерживаясь основного своего принципа: "человек, познай и сотвори себя" [74].

Психология здоровья – понятие значительно масштабнее, чем, например, психогигиена или психопрофилактика, чья задача предупреждать возникновение психических расстройств. Она опирается на теорию и практику предупреждения развития различных заболеваний, как нервно-психических, так и соматических, однако этим не ограничивается, так как включает в себя мероприятия по фасилитации, созданию личностных условий индивидуального развития, компенсации и адаптации (в необходимых случаях) к требованиям жизненной среды; обеспечивает психологическую адаптацию личности в обществе, для чего развивает личностные качества, которые нужны индивидууму для установления гармоничных социальных связей; способствует самореализации человека, повышению его качества жизни, что столь необходимо в ОФК.

Цель психологии здоровья – сохранение, укрепление и развитие духовной, психической, социальной и соматической составляющих здоровья. В таком случае само здоровье можно рассматривать в качестве оптимальной предпосылки (условий) для выполнения человеком намеченных жизненных целей и задач, что является основой понимания, поиска и реализации смысла жизни. Главной целью ее является всестороннее совершенствование человека [74].

При ОФК нельзя воздействовать на человека, минуя его психическую сферу, под которой понимается совокупность психических свойств и способностей к самоорганизации в адекватных психических реакциях на внешние и внутренние побуждения. Результаты научных исследований свидетельствуют, что для успеха любых воздействий на человека имеют важное значение его психические свойства.

При этом психофизическое оздоровление следует рассматривать не столько как систему физических упражнений, сколько как социально-педагогическую систему, формирующую сознательное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни, режиме, и в целом – активность жизненной позиции и ощущение своей личной значимости и социальной полезности.

Среди факторов, формирующих здоровье, определяющим является образ жизни (см. § 1.1), вследствие чего здоровье рассматривается как социально-психологическая категория.

По Ю.П. Лисицыну, образ жизни – это определенный исторически обусловленный тип жизнедеятельности в материальной и духовной сферах, который включает в себя 4 категории:

• экономическую (уровень жизни человека);

• социологическую (качество жизни);

• социально-экономическую (уклад жизни);

• социально-психологическую (стиль жизни).

Здоровье – категория общественная. О здоровье общества судят по следующим показателям: рождаемости, смертности, уровню заболеваемости и продолжительности жизни; при этом здоровье располагается между двумя точками: рождаемостью (от зачатия) и смертностью [57].

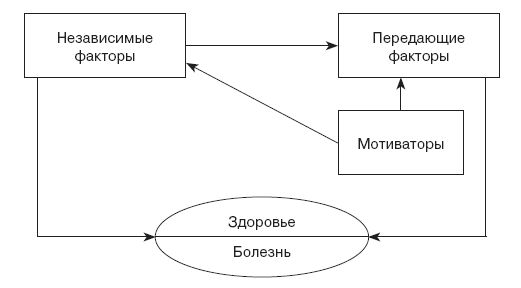

Многие специалисты задавались вопросом: как взаимосвязаны факторы жизни человека со здоровьем и болезнью? Профессор Г.С. Никифоров предложил выделить 3 группы психологических факторов, ведущих к здоровью и болезни: независимые, передающие и мотиваторы (рис. 9) [74].

Рис. 9. Психологические факторы, влияющие на здоровье человека

Независимые факторы имеют самые сильные корреляции со здоровьем и болезнью:

I. Предрасполагающие факторы:

поведенческий профиль. Существуют 3 типа поведения: тип А, тип Б и тип С. Каждый тип включает следующие характеристики: поведенческие позиции (амбициозность, агрессивность, компетентность), специфическое поведение (мышечное поведение, определенный эмоциональный стиль речи) и преобладающие эмоциональные ответы (раздражение, враждебность, гнев). Например, некоторые ученые с поведением, предшествующим ишемической болезни сердца, связывают тип А и его наиболее прогностическую черту личности – "потенциал враждебности";

• поддерживающие диспозиции – это личностные конструкты, связанные с определенными возможностями реагирования на различные трудности в оптимистической или пессимистической манере (диспозиция-оптимизм и диспозиция-пессимизм). Сюда же ученые относят "силу-Я" как механизм, связывающий здоровье с психосоциальным влиянием, например: такое качество человека, как выносливость, самообладание, настойчивость, решительность, целеустремленность;

• эмоциональный профиль, или эмоциональные паттерны. Это трудности в эмоциональном выражении, связанные с алекситимией. Трудности могут быть связаны с множеством психосоматических расстройств, особенностями дыхательной системы: астмой, бронхитами. Могут встречаться трудности в выражении эмоций, что характерно для поведенческого типа С, так как для него свойственен репрессивный личностный стиль – избегание потенциальных повреждающих ситуаций, сознательных конфликтов, затрудненного опыта. Тип С не способен выражать негативные эмоции, особенно в открытой манере.

II. Когнитивные факторы – это представления о здоровье, разнообразные модели веры в лечение:

• представления о болезни. Люди оценивают физиологические расстройства и симптомы в зависимости от общепринятого подхода и представлений медицины о болезни (чаще всего в историческом контексте), формального образца (атрибуции, которые касаются приписывания причин болезни или излечения каким-либо факторам личностного плана);

• восприятие риска и уязвимости. Чаще всего риск идет к заболеваниям или другим негативным жизненным событиям;

• контроль над своей жизнью: чувство ответственности и волевая регуляция.

III. Факторы социальной среды:

• социальная поддержка может быть положительной и негативной (если референтная группа является неблагоприятной);

• брак и семья;

• профессиональное окружение.

IV. Демографические переменные:

• фактор пола. Концепция биологического детерминизма объясняет различия в психике и здоровье мужчин и женщин;

• фактор восприятия возраста. При восприятии пожилого возраста усиливается корреляция между здоровьем и влиянием социальной среды, так как изменяется социальная поддержка. Существует корреляция между уровнем здоровья и материальным доходом;

• этнические группы и социальные классы. Снижается способность к психологической адаптации, так как некоторые группы имеют низкий социально-культурный и материальный статус. Происходит снижение стабильности жизни и здоровья.

Передающие факторы представляют собой специфическое поведение, которое возникает в ответ на различные стрессоры:

• копинг-стратегия, или совладание с проблемами разного уровня, т. е. переживания, регуляция, саморегуляция, восстановление. Копинг-стратегии влияют как на соматику, иммунную систему, так и на психосоматику;

• употребление и злоупотребление веществами: алкоголем, никотином, лекарственными препаратами, пищевыми продуктами, наркотиками. Они в психологии рассматриваются как одна из стратегий преодоления и регуляции внешних стрессоров или внутренних проблем, чаще всего с отрицательными результатами для здоровья;

• особые виды поведения, способствующие здоровью: физическая активность, выбор экологической среды, самосохранительное поведение в целом;

• соблюдение правил по поддержанию здоровья и приверженность им. Сюда относят добровольные усилия, направленные на планирование и осуществление лечения, профилактику различных заболеваний через профосмотры, посещение групп поддержки, выполнение определенных гигиенических процедур, использование ремней безопасности и др.

Мотиваторы:

• стрессоры. Именно стресс приводит в действие другие факторы, прежде всего передающие, через активизацию механизмов копинга;

• существование в болезни: процесс адаптации к острым эпизодам болезни, поведение по оценке болезни (информационный поиск, социальные сравнения или отрицание болезни).

Таким образом, здоровье – это весьма сложный, системный по своей сущности феномен. Он имеет свою специфику проявления на физическом, психологическом и социальном уровнях рассмотрения и носит выраженный комплексный характер.

Если построить идеализированную модель здорового человека, к реализации которой должны стремиться любые системы ОФК, то она включит четыре, вероятно, главных блока: I – абсолютное здоровье, II – надежный двигательный потенциал, III – устойчивый комплекс психических качеств, не имеющих патологий, IV – интеллект как системный инструмент управления образующими блоками и системой в целом. Отсутствие любого из блоков или связей между ними исключает правильное представление как о модели, так и о системе ее реализации, т. е. уже и о технологии психофизического совершенствования. Причем какая-либо компенсация исключена [62].

Возможность даже частичной реализации данной модели зависит прежде всего от состояния индивидуума, и построение конкретной технологии оздоровления должно быть скорректировано в зависимости от натурального состояния каждой значимой характеристики занимающегося. Тем не менее этому должно предшествовать построение определяющей модели, включающей задачи, основные группы средств, возможности их раздельного и комплексного воздействия, результирующего эффекта, методы использования, способы контроля, коррекции и оценки результатов. Поэтому, прежде чем рассматривать непосредственно методологию оздоровления средствами ОФК, необходимо проанализировать факторы и те их взаимосвязи, которые предопределяют возможность и надежность достижения цели оздоровления и надежность сформированной здоровой личности.

Как показано на рис. 10, целью оздоровительных воздействий на конкретную личность является обеспечение ее жизнедеятельности, т. е. способностей к многообразию видов деятельности, обусловленных необходимостью существования в определенных природных и социальных условиях, а также выполнения трудовых операций бытового и профессионального характера. Такие воздействия осуществляются через функциональные системы организма, являющиеся ведущими в осуществлении жизнедеятельности [62].

Уровни развития этих систем, наличие и степень их заболеваний предопределяют: какие оздоровительные воздействия принципиально возможно и целесообразно допустить по отношению к человеку (педагогические или только медицинские) и какие конкретно должны быть адекватны функциональному состоянию. Именно они диктуют выбор медицинских показаний и ограничений, режимов труда и отдыха, питания, фармакологических добавок и т. д., и т. п.

Уровень развития и дееспособности всех перечисленных выше функциональных систем напрямую связан с физической сферой человека: ее целостностью, наличием и уровнями развития физических (двигательных) качеств и умениями их реализовать в природных, бытовых, профессиональных, социальных условиях.

Рис. 10. Оздоровление как факторная система направленных воздействий (по Ю.В. Менхину)

В нормальном педагогическом процессе нельзя воздействовать на человека, минуя его психическую сферу, под которой понимается совокупность психических свойств и способностей к самоорганизации в адекватных психических реакциях на внешние и/или внутренние побуждения. В специальных научных исследованиях получены результаты, свидетельствующие о большой значимости комплекса психических свойств человека и особенностей каждого из них не только в восприятии и отражении окружающего мира, но и в конкретном "поглощении" и "утилизации" оказываемых на него воздействий воспитывающего, образовывающего и развивающего характеров (Ю.М. Блудов, Ф. Генов, А.И. Ивойлов, В.В. Клименко, Е.Г. Козлов, В.Г. Колюхов, В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын, А.В. Родионов, С. Стивене, Б.М. Теплов, О.А. Черникова и др.). Показано, например, что подбор и вся методика использования средств подготовки и управления нагрузками в гимнастике теснейшим образом связаны с типологическими особенностями нервной системы занимающихся – тоже природными индивидуальными психическими свойствами личности (О.А. Майкова) [62].

Однако при этом важнейшую роль в исходном отношении к самоусовершенствованию и ко всему тому, что происходит в развернутой динамике этого процесса, и к его результатам играет осознанность необходимости, должная мотивация своей оздоравливающей деятельности и ее организации. Но для этого необходим определенный интеллект. Интеллект определяется как мыслительные способности человека. Естественно-биологической основой интеллекта являются известные физиологические процессы, отражающие свойства высшей нервной деятельности: лабильность, сила и концентрация возбуждения и торможения в коре головного мозга, глубина и широта охвата одних участков при одновременной заторможенности других, способности к дифференцированию внешних раздражителей и дифференцированным действиям. В нормальном организме все эти процессы управляемы и тренируемы.

Применительно к рассматриваемой области ОФК правомерно добавить, что в ней интеллект реализуется в формировании адекватной мотивации, в умении построить рациональную систему оздоровительно-развивающих мероприятий, критически оценивать оперативные и итоговые результаты и вносить адекватные коррективы.

Но это значит, что в конечном счете любые оздоровительные воздействия затрагивают все четыре выделенные сферы: функциональную, физическую, психическую и интеллектуальную. При этом психофизическое оздоровление следует рассматривать не столько как процесс физического упражнения, "совершенствующий тело", сколько как социально-педагогическую систему, формирующую у занимающегося сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями, определенные морально-этические восприятия их, потребность в здоровом образе жизни и соответствующее построение ее содержания и режима, регулярную активность в использовании научно обоснованных принципов и средств оздоровления, в целом, обеспечивающих активность жизненных позиций и осознанность своей личностной значимости и социальной полезности.

В соответствии с такими отправными положениями общетеоретические и общеметодологические принципы оздоровительно-развивающего направления физической культуры и, в частности, – ОФК трансформируются в определенные условия, непременное соблюдение которых может дать существенные положительные результаты.

Как показывают специальные исследования (И.А. Анохина, Е.Ю. Гапоненко, Ю.В. Менхин, Л.В. Попадьина и др.), результаты процесса оздоровления до 92–94 % оказываются зависимыми именно от правильности выбора и правильности применения педагогических воздействий [62].

При этом наиболее значимыми оказываются:

• выбор оздоровительного воздействия в зависимости от наличия и степени функциональных отклонений в состоянии здоровья;

• индивидуальное отношение к смысловому содержанию и характерным особенностям выбранного вида и средства оздоровления;

• величина нагрузки, объективно содержащаяся в используемом оздоровительном воздействии;

• психофизическая нагрузочность, т. е. переносимость занимающимися предложенной нагрузки;

• рациональное сочетание и комбинации различных оздоровительных воздействий;

• согласованность характера и величин нагрузки с состоянием окружающей среды и индивидуальными биоритмами.

Состояние функциональных систем является тем "первичным" фактором, от которого зависит практически все оздоровление: от принципиальной возможности до результатов.

Эта необходимость должна подкрепиться осознанностью возможности и вероятной результативности оздоровления. В целом, они составляют первый уровень мотивации, которая обеспечит возникновение активно-пассивного интереса к оздоровлению, вообще, и выбору того или иного вида и конкретного средства. Этот момент следует иметь в виду особо, поскольку весьма редко встречаются люди, которым все равно: бегать ли трусцой или выполнять ритмические комплексы, заниматься йогой или моржеванием и т. п.

Активно-пассивное отношение к оздоровлению отличается недостаточной уверенностью в целесообразности затрат времени и энергии (а часто и материальных) и связано с привыканием к особым (не всегда комфортным) условиям, а также, как правило, с отставленным во времени проявлением результативности занятий. Поэтому здесь требуется особый подход в определении и форм, и содержания, и характера, и уровней нагрузки, и способов стимулирования.