Глава 8

Структура и содержание тренировочных программ с использованием восточной оздоровительной гимнастики и боевых искусств

8.1. Общее понятие о тренировочных программах с использованием восточной оздоровительной гимнастики и боевых искусств

Восточные системы физических упражнений оздоровительной гимнастики и единоборств вобрали в себя традиции и богатый опыт многих поколений, позволяющий познавать и использовать скрытые резервы человеческого организма, развивать психофизические качества человека в гармонии с окружающей средой [62].

Отличительными особенностями восточных оздоровительных систем являются [34, 62, 63 и др.]:

• религиозно-философские основы;

• ритуальность и образность оформления занятий;

• попытка глубокого осмысления телодвижений и увязывание их с внутренним отражением – процессами, происходящими в организме во время выполнения упражнений, оценкой соответствующих ощущений;

• строгая регламентация действий, поз и их соединений, соответствующая канонам той или иной системы;

• использование приемов психической саморегуляции (концентрация внимания на "точке", мысленное проговаривание действия, образность в адресации конкретному органу или функциональной системе, волевое перераспределение напряжений и расслаблений и др.);

• наличие свода правил-требований, которые определяют манеру и стиль поведения ученика (занимающегося), его общения с учителем (тренером);

• формирование определенного и своеобразного образа жизни в целом.

Различные системы имеют свои специфические особенности; в частности: системы оздоровительной гимнастики в Китае, которые развивались в контексте общей концепции "Учения о вскармливании жизни". Это – философская целостная система знаний о совершенствовании организма, возникшая в эпоху Чуньцю-Чжаньго (VIII–III вв. до н. э.). Теория этого учения охватывала разные области человеческой деятельности: медицину, лечебную физическую культуру, воинское искусство, диетологию и др. Это учение в немалой степени способствовало объединению китайских философско-религиозных догм, поскольку постулаты их, касающиеся лечения и оздоровления организма, воспринимались и принимались всеми, независимо от доктриальной принадлежности к конфуцианству, даосизму, буддизму или другим направлениям философии.

В основе учения лежит идея о поддержании гармонии между двумя первоначалами – "инь" (отрицательный заряд, женское начало) и "ян" (положительный заряд, мужское начало) и их манифестациями в материальный мир в виде трех составляющих: плоти ("цзин"), жизненной энергии ("Ци") и сознания, или духа ("Шэнь"). Гармонизация происходит на основе закона "Великой грани", или "Великого предела", в соответствии с которым инь и ян могут взаимопревращаться по достижении ими предела. Все органы и системы в человеке классифицируются по инь-ян, средством связи между которыми служит сеть меридианов и коллатералей, в которых, подобно крови, циркулирует жизненная энергия – "ци" [34].

В той или иной мере обозначенные философские начала находят отражение во многих других восточных системах оздоровления и боевых искусств.

Боевые искусства – это различные системы единоборств и самозащиты преимущественно восточноазиатского происхождения, которые развивались главным образом как средства ведения рукопашного поединка. В настоящее время практикуются во многих странах мира в основном в виде спортивных упражнений, ставящих своей целью физическое и духовное совершенствование.

Эти факторы сделали аэробику с восточными средствами единоборств одной из приоритетных систем оздоровления в ОФК [34, 62, 63]. Популярность использования в ОФК данного вида аэробики связана с рядом факторов. Во-первых, боевые и оздоровительные виды восточного единоборства предлагают богатую палитру различных движений и соединений, напоминающих подчас своеобразные танцы, что вызывает интерес у занимающихся. Во-вторых, они позволяют приобрести навыки самообороны и психологически почувствовать себя не только здоровым человеком, но и умеющим постоять за себя в сложных жизненных ситуациях. В-третьих, программы являются прекрасным средством физической подготовки подростков и молодых людей, так как многие упражнения выполняются в скоростно-силовым режиме.

Если более подробно описывать восточные боевые искусства, то можно отметить, что большое количество существенно различающихся боевых искусств можно разделить на использующие приемы с оружием и предметами и не использующие приемы с оружием и предметами.

Основные используемые приемы представлены в перечне примеров боевых искусств.

I. Приемы без использования оружия и предметов:

1. Удары:

удары кулаками – бокс, винчунь;

• удары ногами – капоэйра, сават, тхэквондо;

• другие удары (например, локтем, коленом, открытой рукой) – тайский бокс, каратэ, ушу.

2. Сцепления:

броски – дзюдо, джиу-джитсу, самбо;

• ловушки – айкидо, бразильское джиу-джитсу, хапкидо;

• укладывание на лопатки – дзюдо, вольная борьба.

II. Приемы с использованием оружия и предметов:

• традиционное оружие – фехтование, арнис;

• современное оружие – кэндо.

Боевые искусства подразделяются на направления, виды, стили и школы.

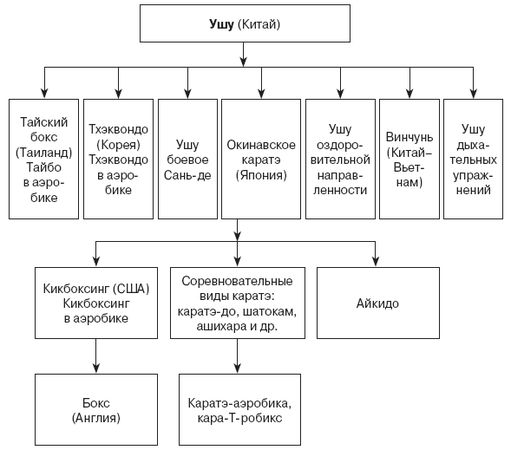

Различные стили восточных видов единоборства обязаны своим появлением главным образом школе ушу (рис. 17).

Рис. 17. Школа ушу

Специалисты выделяют свыше 130 разновидностей ушу. Именно из ушу вышли различные современные виды спортивных и оздоровительных видов единоборства, некоторые из которых легли в основу программ аэробики.

Методике и принципам школы ушу посвящена отдельная тема (гл. 8.5).

? Контрольные вопросы и задания

1. Дайте общую характеристику восточной оздоровительной гимнастике.

2. Охарактеризуйте восточные боевые виды искусств. В чем заключается их оздоровительное действие?

3. Какие стили восточных единоборств появились на базе школы ушу?

8.2. Ци-гун

Ци-гун – это часть китайской традиционной культуры, представленной такими известными школами, как туна, синци, дин-гун, сюаньгун, даоинь, ляньдань, цзингун, нэйгун, сингун, сюдао, цзочань, нэйянгун, яншэнгун и др. В основе ци-гун лежит идея о существовании особой энергии "ци", которая пронизывает весь мир и каждого человека. Дословный перевод с китайского означает – "работа с энергией" ("ци" – "энергия", "гун" – "действие", "работа", "умение"). В более широком смысле ци-гун – это искусство применения энергии "ци", которое позволяет поддерживать духовное и физическое здоровье, продлить жизнь, лечить различные заболевания, а также может применяться в бою [34, 66, 90 и др.].

Возникновение ци-гун связано с традиционной китайской религией даосизмом, который изначально был ориентирован на алхимические практики по созданию пилюли бессмертия, дающей возможность вечной жизни. Уже в I тыс. н. э. даосы стали уделять внимание практикам работы с ци.

Система "ци-гун" базируется на трех основных блоках: концепциях инь-ян, У-син и представлении об энергетических каналах и биологически активных точках (БАТ).

1. Концепция инь-ян. Согласно канонам восточной философии, человек, как и все существующие предметы и явления, подчинен действию "двойного закона всеобщего чередования и дополнения" – инь-ян. Везде и во всем существуют два противоположных начала, обозначенных терминами "инь" и "ян". К "ян" относятся такие понятия, как небо, мужчина, сильный, активный, быстрый, верхний, повышенная функция и т. д., а к "инь" – земля, женщина, слабый, скрытый, пассивный, медленный, нижний, пониженная функция и т. п.

Хотя инь и ян и являются противоположными началами, их противоположность не постоянна. Они имеют свои процессы развития, более того, они взаимно переходят друг в друга. В нормальном состоянии между инь и ян должно сохраняться равновесие. При нарушении равновесия инь и ян возникают аномальные явления: в природе – катаклизмы, в обществе – антагонизмы, приводящие к войнам, в человеческом организме – болезнь.

2. Концепция У-син. В соответствии с данной теорией существует классификационная система пяти первоэлементов, или пяти стихий: вода, дерево, огонь, земля (почва), металл. Каждая стихия характеризуется определенным качеством и цветом энергии ци, и по такой схеме систематизируются все процессы в природе, органы в теле человека, эмоции, звуки, запахи и др.

3. Представление об энергетических каналах также уходит в глубокую древность Китая и является базовым понятием традиционной китайской медицины. В соответствии с ними тело человека имеет три системы маршрутов: кровеносную, систему вод и энергетическую. Энергетическая система каналов связывает поверхность тела с внутренними органами. На каждом из каналов существует большое количество БАТ, которые и являются входами (выходами) в эти каналы и через которые происходит обмен и взаимодействие ци человека и ци окружающего его мира, всего Космоса.

По целям применения ци-гун разделяют на два направления.

1. Медицинский ци-гун – ориентирован на поддержание и восстановление физического здоровья. Он являет собой оздоровительную гимнастику, для которой характерны плавные медленные движения. Происходит решение задач гармонизации движения ци по организму – открытия каналов, формирования правильной структуры физического и энергетического тела.

2. Боевой ци-гун – применение техники работы с ци для подготовки бойцов. Мастера ци-гун производят глубокое впечатление: неуязвимость тела для холодного оружия ("железная рубашка"), способность голыми руками ломать твердые предметы (дерево, камень), есть даже упоминания о дистанционном бесконтактном воздействии на противника.

Методы упражнений ци-гун разнообразны у различных школ:

• метод Даосской школы в качестве цели рассматривает укрепление как ума, так и тела. Этот метод называется "развивать жизнь и природу", т. е. он уделяет особое внимание практике ци-гун и созерцанию природы;

• метод Буддистской школы делает упор на регулировании ума, т. е. не уделяет внимание телу;

• метод Конфуцианской школы акцентирует внимание на "регулировании ума", "искренности" и развитии моральных аспектов характера и настаивает на том, чтобы занимающийся достиг состояния "покоя, умиротворения и безмолвия";

• метод Медицинской школы основной целью ставит выполнение упражнений для лечения болезней, укрепления здоровья и продления жизни;

• метод Боксерской школы делает упор на развитие индивидуальной силы для самозащиты против моральных и физических атак противника. Хотя эта школа также имеет функцию продления жизни при сохранении здоровья, но она сильно отличается от упомянутых выше школ.

При всей своей разности методы выполнения упражнений ци-гун не могут выйти за пределы трех определенных видов – неподвижного ци-гун, подвижного ци-гун и подвижно-неподвижного ци-гун. Все три вида включают в себя тренировку ума, дыхания и положения.

Тренировка мысленных состояний включает в себя умственный даоинь (управление и возбуждение). Она требует, чтобы мысли концентрировались на одном объекте, приводя кору головного мозга в особое заторможенное состояние. Это называется "внутренним поддержанием умственного состояния".

Тренировка дыхания относится к дыхательному даоинь (управление и возбуждение). Дыхательные упраждения включают в себя выдох, вдох, глубокий выдох, быстрое короткое дыхание, придыхание со звуком и задержку дыхания.

Тренировка положения (поз) означает даоинь (управляющие и возбуждающие упражнения) посредством принятия телом различных положений, которые грубо делятся на шесть видов: ходьбу, стояние, сидение, лежание, стояние на коленях, массирование.

Представим шесть основных ступеней дыхания в шаолиньской традиции ци-гун.

1. Ступень первая – упражнение в естественном дыхании. Время занятий – 30 дней, продолжительность – 30 мин ежедневно. При вдохе кончик языка касается основания верхних зубов, брюшная полость выпирает, а между губами образуется небольшая щель, несмотря на сомкнутые зубы. При выдохе рот закрыт, язык опускается к нижнему небу. Наращивать продолжительность занятий следует постепенно, начиная с одной минуты. На первой ступени происходит укрепление легких и подготовка организма к более сложным упражнениям.

2. Ступень вторая – малый небесный цикл циркуляции субстанций ян и инь. Во время вдоха анус и живот втягиваются, пальцы ног подобно когтям пытаются зацепить землю (если исполнитель босиком), что усиливает эффект упражнения. Дыхание управляется сознанием: во время вдоха сознание поднимает ци через копчик по позвоночнику к макушке головы (бой-хуэй), а при выдохе – через грудную клетку в киноварное поле (ориентировочно – центр тяжести тела, дань-тянь). Время занятий -10 дней, продолжительность – 30 мин. На второй ступени осваивается медитативное управление ци, происходит частичное излечение хронических заболеваний сердца, легких и желудка.

3. Ступень третья – упражнение в циркуляции инь и ян по большому циклу. Выдох через рот, вдох через нос. Во время выдоха брюшная полость расширяется, а сознание проводит ци через макушку. При вдохе ци (вместе с энергией земли) поднимается по ногам до копчика и далее по прежнему маршруту. Практикуется и сжимание пальцев на ногах. Время занятий – 180 дней, продолжительность та же. Кроме медитативного управления потоками энергии на третьей ступени, исполнитель укрепляет свою нервную систему.

4. Ступень четвертая – контроль периодичности дыхания в сочетании с естественным дыханием. Естественным дыхание называется потому, что как и при дыхании первой ступени происходит ритмичное расширение и сокращение брюшной полости. Дыхание практически идентично дыханию первой ступени, но вдохи и выдохи глубже и сосредоточенность на процессе дыхания больше. Время занятий – 60 дней. На четвертой ступени укрепляются внутренние органы.

5. Пятая ступень посвящена горловому дыханию. Горло при вдохе и выдохе расширено, что позволяет усилить процесс дыхания. Сознание направляет дыхание ци по всему организму. Губы могут быть приоткрыты. Время занятий – 90 дней. На пятой ступени горло и легкие готовятся к упражнениям в криках и звуковым дыхательным упражнениям.

6. Шестая ступень – внутреннее дыхание. Вдох через нос, живот подбирается, а при выдохе – наоборот. Звуки дыхания не слышны, оно должно быть максимально незаметным. Этот тип дыхания пришел из даосской традиции и ассоциируется в различных учениях с внутриутробным дыханием. При вдохе ци копчик и позвоночник поднимаются к макушке, при выдохе – опускаются через грудь. Время упражнений – 300 дней. Шестая ступень способствует полному освоению дыхания ци, с помощью которого исполнитель может вылечить у себя любое недомогание по утверждениям, содержащимся в древних трактатах.

Заниматься ци-гун может каждый, так как противопоказаний практически не существует: при особых состояниях мастер ци-гун может подобрать для ученика специальные комплексы упражнений, в том числе ориентированные на лечение различных заболеваний. Для профилактики и оздоровления достаточно уделять занятиям около 20 мин ежедневно. Заниматься ци-гун лучше на свежем воздухе в свободной, не стесняющей движения одежде.

Основные факторы, которые должен учитывать занимающийся, – фактор психики (гармония сердца), правильное дыхание (гармония дыхания) и правильная позиция (гармония тела).

В настоящее время сформированы основные системы оздоровительных упражнений, входящих в дыхательную гимнастику ци-гун [34].

1. Система "нэйян-гун", или упражнения для профилактики "изнутри". Построена на использовании дыхательной гимнастики, состоящей из основного дыхательного упражнения, которое постепенно усложняется.

Приняв правильную позу, в течение одной-двух минут занимающиеся дышат через нос. При вдохе кончик языка поднимается к небу, затем следует пауза и выдох, во время которого язык опускается в обычное положение. Одновременно с этим занимающийся мысленно должен произносить слова, продолжительность которых соответствует длительности дыхательного цикла. Начинают с трех однослоговых слов, одно из которых произносится на вдохе, второе – во время паузы, третье – при выдохе.

Произносимые слова должны нести определенный смысл, вселяющий уверенность в пользе упражнений для укрепления здоровья. Дыхание при этом всегда должно быть естественным, равномерным, без ощущения нехватки воздуха. Особенно такой принцип дыхательных упражнений показан при функциональных изменениях органов пищеварения.

2. Система "цян-чжуан-гун" имеет три направления:

1) выполнение оздоровительных упражнений с использованием естественного дыхания: ровных, медленных и спокойных дыхательных движений;

2) особое внимание обращено на глубокие и длительные дыхательные движения; обычно вдох и выдох по продолжительности равны;

3) упражнения подбираются в соответствии с дыханием, основанным на следующем: при вдохе грудная клетка увеличивается и живот втягивается, а при выдохе наоборот – живот выпячивается, а грудь втягивается. Рекомендуется при отклонениях в состоянии центральной нервной и сердечно-сосудистой систем и органов дыхания.

3. Система "баоцзянь-гун", или упражнения для сохранения здоровья, предназначена для лиц пожилого и старческого возраста; включает 21 упражнение облегченного характера и направлена на профилактику заболеваний у практически здоровых людей.

Специалисты по ци-гун требуют избегать неумеренности, вести простую спокойную жизнь, указывают на важность отдыха для психики человека. Поскольку состояние (покой и релаксация) важно в медитативно дыхательных упражнениях, ведущих к здоровью. Посредством этой гимнастики человек должен достичь внутреннего, естественного состояния покоя, так как только тогда возможно истинное, неискаженное восприятие окружающего мира и слияние тела и разума в единое целое [34].