Выше уже отмечалось, что весь капитал, которым обладает человечество, состоит из четырех основных видов: а) производственного (материально-финансового), б) природного (естественного), в)человеческого и г)общественного (социального). Очевидно, что условием устойчивого развития является достижение устойчивости как всем общим (суммарным) капиталом, так и каждым из видов капитала в отдельности.

Материально-финансовый (или производственный) капитал – это капитал в обычном, широко принятом смысле слова. Условие его устойчивости давно известно и является основным деловым правилом: надо жить в соответствии с доходом, не расходуя основной капитал. Определение дохода – количество средств, которое можно израсходовать за определенное время, и быть столь же богатым – можно рассматривать как определение экономической устойчивости. Устойчивость трех остальных видов капитала не столь ясна и потому не столь легко определима.

Экологическая устойчивость – это динамическое сохранение природного (естественного) капитала. При этом обе фундаментальные функции экосферы – как источника ресурсов и как поглотителя загрязнений – должны сохраняться неопределенно долгое время (Р. Гудланд, 1995 г.). Экологическая устойчивость может рассматриваться как набор ограничений, накладываемых на экономическую подсистему – на использование невозобновимых и возобновимых ресурсов и на сохранение ассимилятивной способности экосферы и ее частей поглощать и перерабатывать загрязнения и отходы.

Более детально особенности экологической устойчивости, по Р. Гудланду (1995 г.), выглядят следующим образом.

1. Правило поглотителя загрязнений.

Загрязнения, которые будут возникать вследствие деятельности рассматриваемого проекта или мероприятия, должны оставаться в пределах экологической ассимилирующей способности данной территории и не приводить к деградации в будущем как ее поглотительной способности, так и других важных экологических свойств.

2. Правило источника ресурсов.

а) Величина отбираемого человеком прироста возобновимых ресурсов должна находиться в пределах потенциала природных систем регенерировать эти ресурсы.

б) Скорость расходования невозобновимых ресурсов должна быть ниже скорости образования их возобновимых заменителей, создаваемых человеком. Часть дохода, получаемого человеком от безвозвратного использования невозобновимых ресурсов, должна направляться на исследования путей получения устойчивых заменителей.

3. Операционные принципы.

а) Масштабы экономической подсистемы, определяемые соотношением:

В = Н × П × Т (численность Населения × Потребление на душу населения × Технический прогресс), должны ограничиваться потенциальной емкостью рассматриваемой территории и потому быть устойчивыми.

б) Технический прогресс должен осуществляться посредством роста эффективности производства, а не вследствие увеличения валового объема операций.

в) Возобновимые ресурсы должны использоваться таким образом, чтобы получать оптимальный доход от устойчивого прироста возобновимых ресурсов.

Эти весьма прагматичные правила постепенно находят свое применение.

Р. Гудланд подчеркивает, что его определение экологической устойчивости основано на концепциях естественных наук и подчиняется законам природы.

Стратегии достижения экологической устойчивости должны быть различными для разных стран. Несмотря на то что правила и принципы, изложенные выше, действуют везде, стратегии могут быть различными из-за разной приоритетности правил. Например, некоторые страны должны уделить больше внимания снижению численности населения по сравнению с их потенциальной емкостью (значительная часть развивающихся стран), другие страны предпочтительно сконцентрируются на балансе между величиной собираемого прироста возобновимых ресурсов и регенеративной способностью экосистем (страны – экспотеры леса, рыбы, тропических сельскохозяйственных культур и пр.). Некоторые страны должны отдать приоритет борьбе с загрязнением среды (страны Центральной Европы и бывшего СССР), а богатые страны могли бы уделить основное внимание снижению потребления как ресурсов, так и систем жизнеобеспечения.

Насколько неотложна необходимость внедрения состояния устойчивого развития? Когда Г. Х. Брунтланд спросили, какое слово, по ее мнению, является главным в ее отчете, она ответила: "Now!" (Сейчас!). Неотложность очевидна: каждый год к населению мира добавляется около 100 млн чел. Каждый год увеличивается потребление ресурсов экосферы, невозвратимо расходуемых или настолько повреждаемых, что их регенерация идет с малой скоростью, если вообще возможна, то есть природный капитал уменьшается. Экологические факторы уже ограничивают экономическое развитие. Рыболовство ограничено не дефицитом флота или другими техническими средствами, а ресурсами рыбы. Китобойный флот мира встал навсегда на прикол вследствие уничтожения промышленных запасов китов. Плодородие почв снижается под влиянием растущих технологических воздействий. Безотлагательность устойчивого развития вытекает также из того факта, что природный капитал в большинстве случаев не может быть заменен другими видами капитала.

Понятие устойчивого развития и стратегия, на нем основанная, нуждаются в практической разработке, прежде всего, на национальном уровне. Многие страны мира приняли стратегию устойчивого развития как свою программу на многолетнюю перспективу. Однако, принятые стратегии носят весьма общий и теоретический характер, конкретные действия по осуществлению программы в большинстве случаев не сформулированы, и даже в отношении стран, располагающих всеми благоприятными условиями для разработки и осуществления программы устойчивого развития, пока нельзя сказать, что ими достигнуты заметные успехи. Еще более сложна для конкретной разработки и осуществления всемирная программа устойчивого развития. Переходные процессы, необходимые для устойчивого развития мира, обсуждались в разделе IV.2, но конкретные стратегии по решению этих сложнейших вопросов нуждаются в детальной, конкретной и в то же время срочной проработке.

Р. Гудланд, говоря о неотложности изменения стратегии, пишет, что пути, ведущие к экологической устойчивости, различны для каждой страны или сектора экономики, но главная цель остается: обеспечить в течение менее чем двух поколений такое состояние мира, чтобы 10 миллиардов человек были удовлетворительным образом накормлены и размещены под крышей и чтобы при этом не пострадала окружающая среда. Это монументальная задача для человечества.

Не менее сложно и внедрение идеологии и этики устойчивого развития в сознание каждого гражданина мира. Это необходимый, но долгий и трудный процесс. Эта задача, наряду с задачей стабилизации численности населения мира на уровне порядка 2 млрд чел., потребует согласованных усилий в течение нескольких поколений.

Законы и гипотезы устойчивого развития были также предложены А.А. Бартлеттом. Поразмышлять над этими зачастую спорными выводами предоставляется читателям. Одну из гипотез все же следует повторить:

"К тому времени, когда перенаселенность и дефицит ресурсов станут очевидны для большинства людей, несущая способность экосферы уже будет превышена. И тогда будет слишком поздно думать об устойчивом развитии".

Законы устойчивого развития:

1. Ни рост численности населения, ни увеличение скорости потребления ресурсов не могут быть устойчивыми.

2. Чем больше население и чем выше скорость потребления им ресурсов, тем труднее привести общество к состоянию устойчивого развития.

3. Время реакции населения на изменения его прироста равно продолжительности жизни одного человека от окончания детского возраста до конца жизни, то есть около 50 лет.

4. Средний уровень жизни населения находится в обратной зависимости от численности населения, которое может устойчиво существовать на данной территории (от ее потенциальной емкости).

5. Для достижения устойчивого и желаемого уровня жизни необходимо, чтобы численность населения была меньше или равна потенциальной емкости территории.

6. Выгоды от роста численности населения и увеличения потребления ресурсов достаются немногим, затраты же ложатся на плечи всего общества (трагедия всеобщего достояния).

7. Увеличение скорости потребления невозобновимого ресурса вызывает резкое снижение времени существования остающейся доли ресурса.

8. Когда затрачиваются большие усилия на повышение эффективности использования ресурса, получаемая выгода сравнима с дополнительной потребностью в ресурсе, возникающей вследствие прироста населения.

9. Когда скорость загрязнения превосходит самоочищающую способность окружающей среды, проще продолжать загрязнять, чем очищать среду.

10. Люди всегда будут в зависимости от сельского хозяйства, так что почва и другие возобновимые ресурсы будут всегда необходимы.

Гипотезы устойчивого развития:

1. Судя по среднему мировому уровню жизни 1994 года, численность населения Земли превосходит ее потенциальную емкость.

2. Рост численности населения – это самая большая и самая коварная угроза демократии.

3. Стоимость программ сокращения роста численности населения мала по сравнению со стоимостью самого роста численности населения.

4. Время, необходимое для планомерного перехода какой-либо страны к устойчивому развитию, возрастает пропорционально размерам населения и средней скорости потребления ресурсов на душу населения.

5. Стабильность общества – это необходимое, но не достаточное условие устойчивого развития.

6. Бремя снижения уровня жизни вследствие роста населения и снижения ресурсов ложится главным образом на плечи бедных.

7. Экологические проблемы не могут быть решены посредством увеличения скорости потребления ресурсов.

8. Состояние окружающей среды не может быть предохраненo посредством компромиссов.

9. К тому времени, когда перенаселенность и дефицит ресурсов станут очевидны для большинства людей, потенциальная емкость экосферы уже будет превышена. И тогда будет слишком поздно думать об устойчивом развитии.

IV.5. Индикаторы геоэкологического состояния и устойчивого развития

Одним из основных и в то же время простейших индикаторов состояния человека является температура его тела. Отклонение от среднего, обычно от температуры 36,6 °C, указывает на определенные нарушения в системе. В экономике индикаторами являются такие показатели, как величина валового национального продукта и его роста, уровень безработицы или показатель инфляции.

Для оценки геоэкологического состояния страны или другой территории также необходимо иметь определенные показатели этого состояния. Цель геоэкологических индикаторов – в понятной для неспециалиста (например, политика или лица, принимающего решения) форме сообщать о состоянии окружающей среды и его изменениях (в том числе антропогенных) таким образом, чтобы обнаруживать возникающие проблемы и оценивать эффективность осуществления стратегии, направленной на решение данной проблемы.

Поскольку концепция устойчивого развития основана на достижении динамического баланса между экономическими, социальными и геоэкологическими факторами, необходимо иметь соответствующие индикаторы, интегрирующие эти факторы.

Кроме того, концепция устойчивого развития предполагает, что суммарное богатство страны или мира в целом, состоящее, как мы обсуждали в разделе III. 6, из четырех видов капитала (природного, материально-финансового, человеческого и социального) не должно уменьшаться. Для осуществления мониторинга состояния суммарного капитала также необходимы индикаторы устойчивого развития. В последние годы в этой области работает ряд национальных и межнациональных групп специалистов, предложивших большой набор как геоэкологических индикаторов, так и индикаторов устойчивого развития. Однако, вследствие чрезвычайной сложности проблем, найти один или всего лишь несколько приемлемых для всех потребителей универсальных показателей геоэкологического состояния и в особенности устойчивого развития пока не удается.

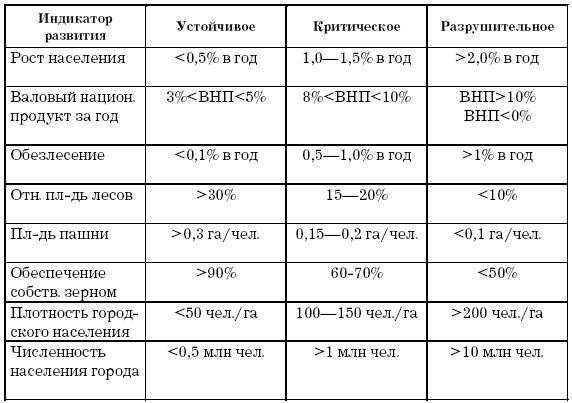

Например, С. Мураи предлагает систему индикаторов состояния страны и показателей устойчивого развития (табл. 5), разработанную главным образом на материале Японии. Она дает представление о возможном наборе основных индикаторов устойчивого развития. Применение для других стран индикаторов и критериев состояния устойчивого развития, предлагаемых Мураи, требует проверки в части полноты и репрезентативности набора индикаторов, а также с точки зрения приоритетности показателей устойчивого развития для каждой страны.

Разнообразная информация об экономическом, геоэкологическом, социальном и пр. состоянии отдельных территорий, стран и мира в целом собирается в настоящее время различными системами мониторинга. Это огромные массивы нескоординированных и необработанных данных, которые в таком виде не могут быть использованы. После соответствующей обработки и анализа эти данные представляют собой исходный материал для индикаторов. Комбинации агрегированных (обобщенных и сжатых), обработанных и проанализированных данных превращаются в индикаторы. (Например, изменения площади пашни, приходящейся на душу населения в стране Х, это простейший индикатор, состоящий из двух рядов данных: общей площади пашни и численности населения.) Комбинации индикаторов образуют индексы, наиболее сложные и наиболее агрегированные из всех показателей. (Например, индекс состояния экономики Нидерландов за год образован из четырех среднегодовых индикаторов: роста валового национального продукта (в %%), уровня безработицы (в %%), уровня инфляции (в %%) и величины дефицита бюджета).

Таблица 5

Критерии устойчивого развития, по С. Мураи (Япония)

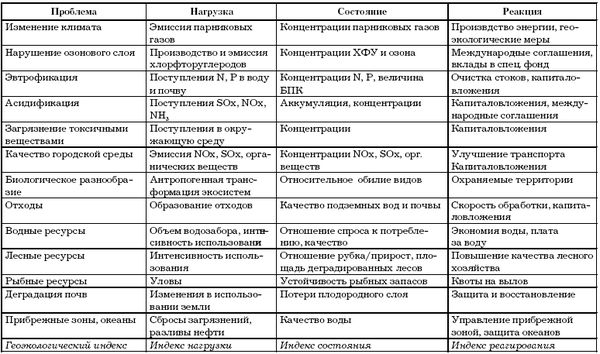

Необходимость разработки геоэкологических индикаторов и индексов в целях оценки состояния стран и его изменения в результате антропогенной деятельности была признана Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Еще до Конференции, в конце 1980-х гг., правительства Канады и Нидерландов приступили к разработке концепции геоэкологических индикаторов. В 1989 г. на ежегодной конференции глав семи наиболее развитых капиталистических стран было принято обращение к Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) о разработке геоэкологических индикаторов. (ОЭСР – это организация, объединяющая все развитые капиталистические страны мира.) В результате была разработана концепция, организующая геоэкологическую информацию в три взаимосвязанные группы индикаторов: индикаторов нагрузки на окружающую среду, индикаторов ее состояния и индикаторов ее реакции на изменения ее состояния.

Этот подход основан на относительно простых вопросах: Что происходит с состоянием окружающей среды и природных ресурсов? Почему это происходит? Что общество делает в ответ на эти изменения? Индикаторы состояния дают ответ на первый вопрос, индикаторы нагрузки – на второй и индикаторы действий, предпринятых обществом в ответ на полученную информацию, – на третий.

В табл. 6 приводятся возможные геоэкологические индикаторы, предложенные ОЭСР и ЮНЕП на основе вышеизложенной концепции.

В таком же виде могут быть представлены и социальные, и экономические индикаторы, необходимые, как уже обсуждалось, для формирования показателей устойчивого развития.

Матрицы, подобные табл. 5, полезны для определения содержания индикаторов, но они все же не упрощают информацию настолько, что она становится доступной для неспециалистов. Поэтому для построения индикаторов, более приемлемых для неспециалистов, необходим более высокий уровень сжатия и структурирования информации. Авторы коллективной работы (1995), выполненной в Институте мировых ресурсов (Вашингтон, США), предлагают задачу разработки следующих четырех ключевых геоэкологических индексов:

• индекса загрязнения окружающей среды;

• индекса истощения ресурсов;

• индекса риска состояния экосистем;

• индекса экологического воздействия на благосостояние людей.

Таблица 6

Геоэкологические индикаторы (по ОЭСР и ЮНЕП)

Индекс загрязнения окружающей среды используется правительством Нидерландов. Он состоит из шести тщательно проанализированных и обобщенных (агрегированных) индикаторов: эмиссии в атмосферу газов с парниковым эффектом, асидификации окружающей среды, эвтрофикации окружающей среды, дисперсии токсичных веществ, обработки твердых отходов, неудобства от запахов и шума. Этот индекс отражает суммарное давление на окружающую среду как поглотитель загрязнений. Для этого необходимо было совмещать несравнимые величины, что было достигнуто посредством придания различного веса каждой из проблем, отраженных соответствующим индикатором. Вес определялся на основе существующего различия между текущим значением индикатора и его долгосрочной целью: чем значительнее различие, тем больше вес. Наибольший вес был придан индикаторам эмиссии газов с парниковым эффектом, дисперсии токсичных веществ и асидификации (в порядке снижения приоритетности). Общий тренд за период 1980–1991 гг. демонстрирует снижение геоэкологической нагрузки приблизительно на 15 %, главным образом, благодаря выполнению долгосрочной национальной стратегии устойчивого развития.

Тенденции изменения как индивидуальных индикаторов, так и композитного индекса загрязнения указывают на то, движется ли страна к цели устойчивого развития или удаляется от нее.

Индикаторы загрязнения окружающей среды Нидерландлов публикуются правительством ежегодно начиная с 1991 г. Они вызывают значительное внимание общественности. По ним судят об успешности деятельности правительства и частного сектора. Индикаторы сжимают огромное количество данных в простые и понятные показатели, они ведут к обсуждению конкретных действий в области снижения загрязнения окружающей среды и способствуют, таким образом, выполнению стратегии устойчивого развития, принятой парламентом Нидерландов.

Сравнение такого индекса для ряда подобных стран позволит сравнивать степень их загрязнения и определять приоритетные направления для международного сотрудничества.