Зависимость сельского хозяйства от минеральных удобрений привела к серьезным сдвигам в глобальных циклах азота и фосфора. Промышленное производство азотных удобрений привело к нарушению глобального баланса азота вследствие роста объема доступных для растений соединений азота на 70 % по сравнению с доиндустриальным периодом. Избыток азота может изменить кислотность почв, а также содержание в них органического вещества, что может привести к дальнейшему выщелачиванию питательных веществ из почвы и ухудшению качества природных вод.

По нашей оценке, смыв фосфора со склонов в процессе почвенной эрозии составляет не менее 50 млн т в год. Эта цифра сравнима с годовым объемом промышленного производства фосфорных удобрений. По другой оценке, в 1990 г. столько же фосфора было вынесено реками в океан, сколько было внесено на поля, а именно 33 млн т. Поскольку газообразных соединений фосфора не существует, он перемещается под воздействием силы тяжести, главным образом с водой, преимущественно с континентов в океаны. Это ведет к хроническому дефициту фосфора на суше и, вероятнее всего, к еще одному глобальному геоэкологическому кризису.

Зависимость величины урожая от объема применяемых удобрений в целом похожа для любой культуры: растение заметно реагирует на первые порции применяемых удобрений, при последующих порциях прирост урожая становится меньше, а затем уже прироста практически нет (кривая зависимости в этой области стремится к асимптоте), а при дальнейшем увеличении нагрузки удобрениями может отмечаться и снижение урожая. Деградация почв, обсуждавшаяся выше, не остановила рост сельскохозяйственного производства, потому что фермеры в мире применяли все больше удобрений, чтобы компенсировать теряемое природное плодородие почв, и при этом увеличивать урожаи.

В настоящее время рост применения удобрений вызывает все меньшее приращение урожая (на кривой зависимости урожая от нагрузки удобрениями эта ситуация находится в зоне асимптоты). Вследствие этой причины, а также вследствие изменения типа экономики в ряде стран, объем применения удобрений в мире не растет с 1990 г. В такой ситуации удобрения более не маскируют снижение плодородия почв, потому что они не могут заменить другие важные компоненты почвы как сложного природного тела: органического вещества, тонкой фракции почвы, водоудерживающей способности почвы, почвенной фауны беспозвоночных и микроорганизмов и пр.

В то же время развивающиеся страны нуждаются в более высоком уровне применения удобрений, что неизбежно повлечет за собой рост геоэкологических проблем.

Научно обоснованные стратегии сельского хозяйства должны исследовать возможности сокращения объема применяемых удобрений в целях поиска оптимального уровня их применения, а также включать такие компоненты, как корректная технология их применения и защита почв от эрозии.

VII.4.3. Геоэкологические последствия применения пестицидов

Значительная часть урожая уничтожается вредителями и погибает вследствие болезней как на поле, так и, позднее, в хранилищах. Иногда потери достигают половины урожая (в бывшем СССР – до 30–40 %, в США – 33 %). Одно из основных направлений борьбы с вредителями сельского хозяйства (насекомыми, грызунами, грибками, сорняками и пр.) – это применение химических веществ, называемых пестицидами. В США, например, необходимо бороться со 160 видами патогенных грибов и бактерий, 250 вирусов, 8000 насекомых и клещей, 2000 сорняков.

Пестициды – это общее название для всех химических веществ, применяемых для борьбы с вредителями, а также и название для части веществ, применяемых против насекомых. Гербициды применяются для контроля сорняков, фунгициды – против грибков, родентициды – против грызунов. Основной потребитель пестицидов – сельское хозяйство. В СССР в 1989 г. 88 % всей пашни обрабатывалось пестицидами.

Всего в мире используется не менее 180 пестицидов в виде нескольких тысяч препаративных форм. За десятилетия 1960–1980 гг. объем пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве мира, увеличился на порядок. Однако затем употребление пестицидов стало замедляться вследствие обнаруженных серьезных проблем. В России и прилегающих странах уровень производства и применения пестицидов понижается также вследствие экономической депрессии.

Большинство проблем, связанных с применением пестицидов, связано с тем, что практически все пестициды являются ксенобиотиками – чуждыми для природы химическими соединениями.

По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире от применения пестицидов умирают 20 000 человек и получают отравление около 1 млн чел., со значительными последствиями для здоровья. Многочисленные исследования однозначно свидетельствуют, что любое увеличение пестицидных нагрузок повышает частоту распространения самых различных патологий, ведет к увеличению заболеваемости (в особенности детей) не только посредством прямого поражения организма человека, но и путем подавления иммунной системы, нарушения процессов роста, развития и обмена веществ. Если применение пестицидов в мире будет возрастать, то можно ожидать соответствующего увеличения заболеваемости и смертности.

Воздействие пестицидов на природу столь же серьезно, как и воздействие их на человека. Каждый вид, численность которого подлежит регулированию, обитает вместе с сотнями видов, численность которых изменять нежелательно. Сплошь и рядом менее одного процента применяемых пестицидов достигает цели. Остальные 99 % попадают в окружающую среду, загрязняя почву, воздух и воду и отравляя биоту, часто с непредсказуемыми последствиями.

Большую роль в плодородии почв играет почвенная биота. Подавляя вредителей, человек снижает также численность почвенных организмов. В пойменных почвах Нечерноземья насчитывалось до 300 дождевых червей на 1 кв. м, пропускавших сквозь свой кишечник ежегодно до 10 кг почвы. В настоящее время их численность сократилась в десятки и сотни раз.

Многообразные пестициды различным неблагоприятным образом воздействуют на ландшафты и их компоненты. Группы животных, наиболее страдающих от пестицидов, оказываются (в порядке увеличения степени поражения): беспозвоночные, рыбы, птицы, млекопитающие, микроорганизмы. Внутренние водоемы загрязняются пестицидами и продуктами их распада. Пестициды сыграли, например, немалую роль в ухудшении состояния Аральского моря, его притоков и бассейна. Исследование поведения пестицидов в ландшафте в зависимости от географических условий – важная и пока недостаточно изученная проблема.

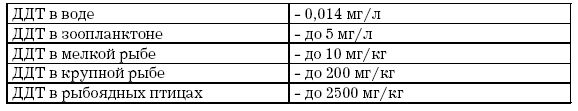

Попавший в окружающую среду пестицид включается в процессы биоаккумуляции, когда может происходить многократное (до сотен тысяч раз) повышение его концентрации по мере продвижения пестицидов по пищевым цепям. В результате отдельные, иногда отдаленные от пестицидной мишени, звенья пищевых цепей могут оказаться крайне токсичными. Широко известен пестицид ДДТ, почти везде запрещенный к использованию (но это запрещение не всегда выполняется). Период полного распада ДДТ составляет многие десятки лет, и около половины произведенного промышленностью препарата еще находится в окружающей среде. Биоаккумуляция ДДТ в экосистеме озера Мичиган приводит к его накоплению в рыбоядных птицах в 180 тыс. раз большему, чем его концентрация в озерной воде:

Последствия биоаккумуляции пока еще не полностью поняты и могут оказаться даже более опасными, чем это видится сейчас.

Другая серьезная проблема применения пестицидов в том, что вредители привыкают к пестицидам, это привыкание передается по наследству, снижая эффективность пестицидов и заставляя вводить в использование все новые и новые химические вещества. Это явление, так называемая резистентность, привело к тому, что более десятка массовых видов насекомых развили нечувствительность ко всем основным классам применяемых соединений. К ним относятся домовая муха, таракан, колорадский картофельный жук, капустная моль и др. Резистентность к применяемым пестицидам вырабатывается через 10–30 поколений, так что в недалеком будущем, при современной стратегии прменения пестицидов, все основные вредители могут стать резистентными.

Если обобщить проблемы применения пестицидов, то можно сказать, что их основная опасность заключается в нарушении жизнеобеспечивающих свойств экосферы и ухудшении состояния здоровья людей.

В долгосрочной перспективе большая часть применяемых химических веществ должна быть запрещена и заменена на биологические средства борьбы (или, скорее, на интегрированные биологические, химические и другие средства защиты урожая). Однако немедленный запрет вряд ли возможен. На переходный период необходимо соблюдать несколько весьма очевидных правил. Следует вспомнить старый закон медицины: "Если можешь, не вреди", то есть не применяй пестициды там, где не надо и когда не надо. Должны применяться пестициды с относительно коротким временем распада. Не следует стремиться к поголовному истреблению вредителя, что вряд ли возможно, а лишь к поддержанию его численности на заданном, низком уровне.

VII.4.4. Уплотнение почвы

Существуют две основные линии интенсификации сельского хозяйства: увеличивающееся применение или технологии (механизмов, энергии и пр.), или ручного труда. При технологически интенсивном сельском хозяйстве (где производится около половины продовольствия мира на одной пятой пахотной площади) широко используются сельскохозяйственные машины. Всего в мире в сельскохозяйственном производстве используется более 30 млн тракторов, не считая комбайнов, плугов, сеялок и пр., а также грузовиков. Почти все эти машины очень тяжелые. Некоторые сельскохозяйственные машины превышают допустимую нагрузку даже на асфальтированные дороги.

Многократное использование за сезон и за многие годы тяжелых сельскохозяйственных машин приводит к уплотнению почв. Разрушается структура почвы, снижается ее пористость, ограничивается развитие корней растений, и, таким образом, неуклонно снижается плодородие почвы. Если эти процессы развиваются в верхнем слое почвы, то ситуация может быть скорректирована ежегодной вспашкой. Но все более интенсивное использование тяжелых машин приводит к уплотнению глубоких горизонтов почвы, что не может быть исправлено снятием нагрузки или вспашкой.

VII.4.5. Геоэкологические проблемы орошения

Орошение применяется издавна, чтобы обеспечить повышенный и устойчивый урожай. На 1995 г. площади орошаемых земель в мире составляли около 250 млн га. Это всего лишь 17 % пашни, но они обеспечивают около одной трети всех продуктов земледелия.

Большинство древних цивилизаций основывалось на орошаемом земледелии. Однако истинное расширение орошения произошло в течение этого столетия, когда площадь орошаемых земель в мире выросла в 5–6 раз. В начале ХХ в. площадь орошаемых земель в мире не превышала 40 млн га. Наиболее интенсивный рост площадей орошения был в 1950–1960 гг., но затем он замедлился, а в некоторых странах, например в США, стал отрицательным. Прирост орошаемых площадей в мире в течение ХХ в. превысил прирост численности населения и был, таким образом, важным фактором в решении проблемы продовольствия.

Имеется несколько причин снижения темпов развития орошения:

– высокая стоимость новых проектов, в среднем не менее 1000–2000 долларов США за гектар;

– невыгодность вложения средств в проекты орошения по сравнению с другими областями инвестиций;

– дефицит водных ресурсов;

– дефицит подходящих земель;

– потеря орошаемых территорий вследствие засоления, заболачивания и подтопления почвы;

– деградация оросительных систем.

На территории бывшего СССР заметный прирост орошаемых площадей, происходивший в течение 1955–1985 гг., резко остановился во второй половине 1980-х гг., сначала вследствие протестов экологических движений, полагавших, что в конечном итоге гидромелиоративные проекты приносят больше вреда, чем пользы, а затем из-за отсутствия средств вследствие деградации экономики.

Особенности развития орошения и сопутствующие ему проблемы ассоциируются с тремя основными геоморфологическими типами земель (в основном на материале Средней Азии):

а) высокие и приподнятые подгорные равнины, первые террасы рек. Обычно они состоят из водопроницаемых отложений, таких как песок или гравий. Поэтому они не нуждаются в искусственном дренаже, а почвы не подвержены засолению. Это районы традиционного устойчивого орошения, существовавшего в течение столетий и даже тысячелетий;

б) низкие подгорные равнины, межгорные депрессии, вторые и третьи террасы древних озер и рек. Они сложены лессами, суглинками, глинами и не обладают достаточными дренирующими свойствами. Почвы содержат значительные запасы солей. Эти территории нуждаются в искусственном дренаже из-за опасности засоления и заболачивания почв;

в) морские и внутриконтинентальные дельты, низкие равнины и депрессии, террасы в низовьях рек. Они сложены глинами и суглинками и практически не обладают естественным дренажом. Подземные воды соленые и залегают близко к поверхности. До начала развития ирригации необходимо промыть почвы и построить глубокий дренаж. В большинстве случаев резервы земель для орошения располагаются именно на таких территориях, что делает новые проекты орошения весьма дорогими и со значительными сопутствующими экологическими проблемами.

Орошение – безусловно благо для человечества, но одновременно оно приносит серьезные проблемы, прежде всего, геоэкологического характера. Превращение естественного ландшафта в агроэкосистему всегда приводит к очень глубоким преобразованиям состояния и режима территории. Это еще более верно, когда естественный ландшафт превращается в систему орошения, то есть в новую, почти полностью искусственную инженерную систему. Ведущие процессы коренным образом изменяются: вместо малого количества воды, поступающей с атмосферными осадками, что характерно для засушливых областей, поле получает большое количество воды. В результате изменяется основной тип водного режима почвы: вместо непромывного режима, когда воды не промачивают ежегодно почвенный профиль, возникает промывной режим, при котором происходит ежегодное, обычно многократное промачивание почвы. Изменяются все особенности режима почвы, в том числе условия миграции химических соединений, а затем и физические свойства почвы.

При значительном развитии ирригации не только отдельное поле или оросительная система претерпевают глубокие геоэкологические изменения, но они захватывают речные бассейны, включая такие крупные, как Нил, Колорадо, Инд или Амударья.

Опыт показывает, что какая бы территория ни находилась под влиянием орошения, будь это речной (озерный) бассейн, оросительная система или поле, она приобретает тенденцию к деградации, и требуются постоянные, энергичные меры, поддерживающие ее устойчивость и, таким образом, контролирующие ситуацию. Существует масса примеров этого как из прошлого, так и из настоящего. Природа ничто не отдает бесплатно: чем больше ее нарушаешь, тем больше надо платить за это.

Поскольку основная задача ирригации – это поддержание оптимальной влажности почвенного слоя для развития растений, то орошение – главный пользователь воды в мире, который забирает во многих странах свыше 90 % всей имеющейся у них воды.

С точки зрения ресурсов, главная проблема в малой эффективности использования воды. Коэффициент полезного действия для поля или оросительной системы есть отношение объема используемой растениями воды к объему забираемой воды. Он сильно варьируется, в зависимости от многих условий, но в целом можно сказать, что обычно к.п.д. находится в пределах 0,4–0,6.

Существует много причин неэффективного использования воды. Одна из них, может быть главнейшая, в том, что цена за воду (если она вообще есть) намного ниже, чем ее социальная стоимость. Во многих случаях и во многих странах вода для орошения бесплатна или же она ниже даже затрат на поддержание систем орошения, не говоря уже о капитальных затратах. В результате воду не экономят, и чрезмерное расходование воды типично для большинства оросительных систем мира, независимо от типа экономической системы.

Непропорционально высокое расходование воды, превышающее потребности растений, приводит к неблагоприятным экологическим последствиям. Главное из них – подъем уровня грунтовых вод вследствие избыточного количества оросительной воды при недостаточно эффективном или отсутствующем дренаже. Это приводит к подтоплению или заболачиванию территории. (При подтоплении уровень грунтовых вод находится близко к поверхности почвы, а при заболачивании вода стоит на поверхности почвы.)

Кроме того, соли, вымываемые из почвы, вместе с солями, находящимися в значительном количестве в грунтовых водах, оказываются в пределах почвенного профиля, вызывая тем самым чрезвычайно неблагоприятный для земледелия процесс – засоление почв. Предотвращение засоления заключается в обеспечении хорошего дренажа почв, то есть в обеспечении отвода избыточного количества воды. Существуют земли с хорошим естественным дренажом. Обычно это территории традиционного орошения. В остальных случаях необходимо строить инженерные системы дренажа. Для удешевления строительства это не всегда делается, но скупой, как известно, платит дважды, потому что мелиорация засоленных почв обходится дороже, чем первоначальное сооружение дренажа.

Примерно четверть орошаемых площадей мира в той или иной степени засолена, и очень большие территории совершенно выведены из обращения как прошлыми цивилизациями, так и в результате хозяйствования последних десятилетий.

Если главной экологической проблемой ирригации на уровне поля или оросительной системы является проблема заболачивания и засоления, то основной проблемой на уровне речного бассейна является значительное увеличение транспорта растворенных солей. По оценкам Н. Ф. Глазовского, общий перенос солей с дренажными водами с орошаемых полей мира составляет 2 млрд т в год. Этот перенос стал одним из основных компонентов глобальных биогеохимических циклов. Для сравнения, транспорт растворенных веществ с речным стоком мира составляет 3 млрд т в год.

При грамотном развитии орошения необходимо учитывать вновь возникающие потоки растворенных веществ. Это делается на основе анализа уравнений водно-солевого баланса, современного и проектируемого. С этой точки зрения, каждая территория уникальна, и перспективное планирование водно-солевого баланса требует междисциплинарных знаний, а управление большими орошаемыми территориями должно быть фактически как бы сочетанием науки и практического опыта.