6. Расскажите об основных правилах проведения соревнований по легкоатлетическим прыжкам

Очередность, с которой участники выполняют свои попытки во всех видах прыжков, определяется жеребьевкой. На подготовку и выполнение попытки участникам во всех видах прыжков предоставляется 1 мин. В заключительной части соревнований по прыжкам в высоту и с шестом, когда борьбу продолжают только 2 или 3 участника, вышеуказанное время должно быть увеличено до 1,5 мин в прыжках в высоту и до 2 мин в прыжках с шестом. Если остается только один участник, время на каждую попытку ему увеличивается до 3 мин (высота) и до 5 мин (шест).

В соревнованиях по прыжкам в длину и тройным, если соревнуются более восьми участников, то каждому предоставляется три попытки. Восемь прыгунов, имеющих лучшие результаты, участвуют в финале соревнований и выполняют еще по три прыжка, в обратной очередности по отношению к результатам, зафиксированным после трех первых попыток. Если участников только восемь или меньше, каждому из них предоставляется по шесть попыток.

Победитель в этих видах легкой атлетики определяется:

а) по наилучшему результату, показанному во всех попытках соревнований;

б) если два или более участников показали одинаковый результат, преимущество отдается спортсмену, который в ходе соревнований показал второй лучший результат в остальных попытках.

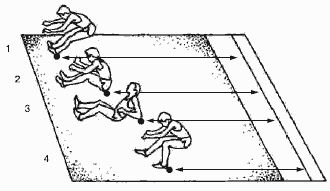

Результаты прыжков в горизонтальных прыжках (длина и тройной) измеряются от ближайшего следа в яме для приземления, оставленного любой частью тела прыгуна, до линии отталкивания или ее продолжения. Измерение производится перпендикулярно к линии отталкивания или ее продолжению. Причем нулевая отметка рулетки приставляется к колышку, фиксирующему точку следа (рис. 13).

Рис. 13. Измерение результата в прыжках в длину и тройным в зависимости от точки приземления

После выполнения прыжка участник должен выйти из ямы либо вперед, либо в сторону. Судья должен поднимать белый флаг для обозначения засчитанной попытки только после того, как спортсмен покинул зону приземления в соответствии с правилами.

В случае неудачной попытки судья поднимает флаг красного цвета.

Результат в горизонтальных прыжках не засчитывается, если участник:

• пробежал через брусок или сбоку от него через линию измерения, не выполнив прыжка;

• при отталкивании наступил или заступил за линию измерения;

• оттолкнулся сбоку бруска;

• во время приземления коснулся любой частью тела поверхности сектора за пределами бокового края ямы ближе к бруску отталкивания, чем след, оставленный при приземлении;

• покидает яму для приземления, и первый контакт с землей за пределами сектора происходит ближе к линии измерения, чем ближайший след, оставленный на песке при приземлении;

• при прыжке применил любой вариант сальто;

• вышло время, отведенное на попытку.

При тройном прыжке после первого отталкивания одной ногой участник должен опуститься на ту же ногу ("скачок"), а затем, вновь оттолкнувшись ею, опуститься на другую ногу ("шаг") и, оттолкнувшись ею, приземлиться в яму ("прыжок"). Попытка не засчитывается, если прыгун нарушит чередование ног при отталкивании. В остальном действуют те же правила, что и для прыжка в длину.

Поскольку попутный ветер может значительно увеличить дальность горизонтального прыжка, по правилам ИААФ не регистрируются в качестве рекордов результаты, показанные в прыжках в длину и тройным при скорости попутного ветра более 2 м/с. (Так, самым дальним прыжком в истории легкой атлетики является прыжок на 8,99 м М. Пауэлла (США), совершенный 21 июля 1992 г. на соревнованиях в высокогорном поселке Сестриере (Италия) при скорости попутного ветра 4,0 м/с. На этих же соревнованиях Х. Дрекслер (Германия) прыгнула на 7,63 м при скорости попутного ветра 2,1 м/с. В 1995 г. Д. Эдвардсу (Великобритания) удался самый далекий в истории тройного прыжка полет на 18,43 м, с попутным ветром 2,4 м/с. Но все эти результаты не были ратифицированы как мировые рекорды из-за ветра, превышавшего установленную норму).

В вертикальных прыжках(высота и шест) первое и все последующие места определяются по наибольшей взятой высоте. Если несколько спортсменов показали одинаковые результаты, то:

а) лучшим считается участник, взявший последнюю высоту с наименьшего числа попыток;

б) при равном числе попыток на последней взятой высоте преимущество получает спортсмен, имеющий наименьшее общее числонеудачныхпопыток за соревнование (до преодоления последней высоты включительно). Если указанные выше показатели у двух или более участников окажутся равными, то проводится перепрыжка для определения только первого места.

Перепрыжка начинается на высоте, следующей за последней взятой данными спортсменами. Если высота не взята, то планка опускается на 2 см в прыжке в высоту и на 5 см в прыжке с шестом и т. д.

В прыжках в высоту и с шестом на каждой высоте прыгуну даются три попытки. По желанию прыгун может отказаться выполнять попытку на определенной высоте и продолжать прыгать на последующей. Три неудачные попытки подряд, независимо от высоты, на которой это произойдет, ведут к отстранению спортсмена от дальнейшего его участия в соревнованиях, за исключением случаев равенства результатов при определении первого места.

Все измерения в вертикальных прыжках производятся в целых сантиметрах перпендикулярно от земли до самой низкой части верхней стороны планки.

Прыжок в высоту не засчитывается, если прыгун:

• сбил планку;

• оттолкнулся от земли обеими ногами;

• без преодоления планки дотронулся до поверхности сектора, включая место приземления (матов для приземления), за вертикальной проекцией (плоскостью), проходящей через стойки.

В прыжках с шестом каждый участник может пользоваться своим шестом и не обязан предоставлять его другим участникам. При поломке шеста во время прыжка спортсмену предоставляется повторная попытка, если в остальном прыжок был выполнен правильно или нарушение правил произошло вследствие поломки шеста.

Прыжок с шестом не засчитывается, если участник:

• сбил планку любой частью тела или шестом из-за неверных движений спортсмена во время прыжка;

• спортсмен дотронулся до поверхности, включая зону приземления, расположенную за вертикальной плоскостью, проходящей между стойками, любой частью тела или шестом до того, как он преодолел планку;

• после отрыва от земли переместил выше верхнюю (по положению на шесте) руку или перенес нижнюю выше верхней;

• во время прыжка спортсмен придерживает или ставит на место планку рукой (руками).

Если старший судья убежден, что прыгун в высоту или с шестом, преодолевая высоту, не задел планку, а она упала вследствие посторонних причин (например, из-за порыва ветра), он может засчитать этот прыжок как удавшийся, однако как рекордный такой прыжок не может быть засчитан.

При ведении протокола соревнований по прыжкам в длину и тройным запись о попытках ведется так:

• при засчитанной попытке проставляется результат измерения;

• при незасчитанной попытке – знак "х";

• при пропуске попытки – знак "-".

В прыжках в высоту и с шестом запись незасчитанных и пропущенных попыток такая же, а удачная попытка обозначается знаком "0".

7. Расскажите об основных правилах проведения соревнований по легкоатлетическим метаниям

Толкание ядра, метание диска и молота выполняется из круга, а метание копья – из сектора для разбега. Если метание производится из круга, спортсмен должен начать выполнение попытки из зафиксированной позиции внутри круга. Разрешается касаться внутренней части металлического обода, а в толкании ядра касаться внутренней части ограничительного сегмента.

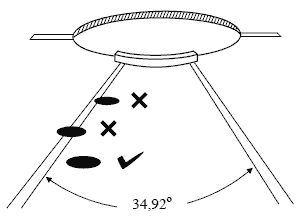

Во всех видах метаний, проводящихся из круга, участник должен начинать упражнение из статичного положения. Спортсмен может прервать выполнение попытки, положить снаряд внутри круга или вне его, может выйти из круга, а затем возвратиться в него, вновь занять статичное положение и приступить к выполнению попытки. Однако в этих случаях общее время на попытку во всех метаниях не должно превышать 1 минуты. Попытка засчитывается лишь в том случае, когда снаряд коснулся грунта в пределах сектора для приземления (рис. 14).

Рис. 14. Место приземления снаряда в секторе для метаний (изображен сектор для толкания ядра)

Результат каждой попытки измеряется от ближайшей точки касания (следа) снарядом поверхности грунта до внутреннего края обода (кольца), по направлению к центру круга, а в метании копья – от точки, в которой наконечник копья первый раз коснулся земли наконечником, по направлению к центру кривизны планки, до ближайшего внутреннего ее края.

Нулевая отметка рулетки должна находиться в поле у колышка, а результат определяется с точностью до 1 см с округлением в сторону уменьшения. Очередность выступления метателей определяется жеребьевкой.

Так же, как и в горизонтальных прыжках (длина, тройной), в предварительных соревнованиях участникам предоставляется по три попытки. Затем восемь спортсменов, показавших лучшие результаты, выходят в финал и получают еще по три попытки, которые выполняются в обратной последовательности по отношению к результатам, зафиксированным после трех первых попыток. Если участников только восемь или меньше, каждому из них предоставляется по шесть попыток.

При ведении протокола соревнований по метаниям запись о попытках ведется так же, как и в прыжках в длину и тройным.

Судья не должен поднимать белый флаг для обозначения засчитанной попытки до полного ее завершения. Попытка в метаниях считается законченной в том случае, когда спортсмен покинул круг для метаний или зону разбега в соответствии с правилами.

Победитель в метаниях определяется: а) по наилучшему результату, показанному во всех попытках соревнований;

б) если два или более участников показали одинаковый результат, преимущество отдается спортсмену, который в ходе соревнований показал второй лучший результат в остальных попытках.

Для обеспечения лучшего удержания снаряда спортсменам также разрешается использовать подходящие вещества, но только для рук. Метатели молота могут использовать такое вещество для перчаток, а толкатели ядра – для шеи.

Попытка не засчитывается, если спортсмен:

• выпускает ядро или копье каким-то другим способом, кроме разрешенного правилами;

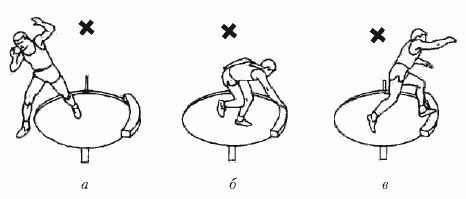

• после того как он вошел в круг и начал выполнять попытку, дотрагивается любой частью тела до земли вне зоны круга или до верхнего края металлического обода (или до верха внутреннего края) (рис. 15, а);

• в толкании ядра – дотрагивается любой частью своего тела до любой части ограничительного сегмента, за исключением внутренней части (исключая его верхний край) (рис. 15, б, в);

• в метании копья – дотрагивается любой частью своего тела до линий, обозначающих зону разбега, или до земли за зоной разбега);

• какая-либо часть следа от приземления снаряда оказывается вне предела, очерченного внутренними кромками линий сектора;

• участник после совершения броска выйдет вперед через планку, или переднюю часть кольца, или за обозначенные линии ("усы"), т. е. участник соревнований, завершивший попытку и покидающий круг, должен первым шагом выходить только через заднюю по отношению к направлению метания часть круга (в том числе наступая на верх обруча), позади белых линий, проведенных по обе стороны кольца;

• участник покинет круг, не приняв устойчивого положения после выпуска снаряда, или покинет круг (дорожку для разбега) до момента приземления снаряда;

• вышло время, отведенное на попытку.

Рис. 15. Основные нарушения правил соревнований в толкании ядра

Не считается ошибкой, если диск или любая часть молота ударяет в сетку после выпуска снаряда, при условии, что никакое другое правило не нарушено.

Толкание ядра должно выполняться одной рукой. Заняв в круге исходное положение, участник держит ядро таким образом, чтобы оно касалось и было зафиксировано у шеи или подбородка. При этом кисть руки не должна опускаться ниже этого положения, и в процессе толкания запрещается отводить ядро в сторону или назад за линию плеч.

Остальное в правилах соревнований является общим с другими метаниями.

Существует ряд требований и условий выполнения броска в метании копья. Их нарушение приводит к тому, что попытка не засчитывается, даже если снаряд улетел далеко за рекордную отметку. Так, копье надо держать за обмотку, а в момент между началом подготовки к броску и началом полета копья не разрешается поворачиваться спиной к сектору. При этом копье метают через плечо или верхнюю часть руки, выполняющей метание. Попытка засчитывается только в том случае, если наконечник металлическим острием коснулся грунта раньше, чем основная часть копья. Нетрадиционные способы метания копья запрещаются.

Правила соревнований по метанию гранаты и мяча аналогичны правилам в метании копья, а также являются общими с другими метаниями.

Метание молота должно производиться двумя руками с места или с поворотами в пределах круга. Если участник соревнований при вращении молота заденет им за грунт вне круга и прекратит вращение, бросок не засчитывается; если же, задев за грунт, участник выполнит бросок, то попытка считается правильной.

Участник имеет право, находясь в круге, перед началом поворотов положить шар молота внутри или вне круга, а также пользоваться перчатками. В этом случае перчатки должны быть гладкими с тыльной стороны и на ладони, а кончики пальцев перчатки, за исключением большого пальца, должны быть обрезаны. Результат в метании молота измеряется от следа, оставленного шаром, а не проволокой или ручкой снаряда. Остальное в правилах соревнований является общим с другими метаниями.

Метание диска должно выполняться одной рукой с места или с поворотом в пределах круга после того, как участник займет статичное исходное положение в круге. Не разрешается использовать перчатки.

Метание молота и диска выполняется из огороженного сеткой сектора, чтобы обеспечить безопасность зрителей, официальных лиц и спортсменов. Заградительная сетка должна быть спроектирована, изготовлена и установлена таким образом, чтобы остановить молот весом в 7,260 кг, движущийся со скоростью до 32 м/с, и диск весом 2 кг, движущийся со скоростью до 25 м/с. Сетка должна быть изготовлена из пригодного натурального или синтетического волокна или, в качестве альтернативы, из мягкой стальной проволоки, сделанной из высоколегированного металла.

8. Расскажите о технологии проведения соревнований низового звена по бегу (старт)

Для проведения соревнований по бегу создаются следующие основные судейские бригады: стартовая, судей на дистанции, судей на финише, судей-хронометристов.

Как правило, стартовая бригада состоит из стартера и его помощника. В круг обязанностей помощника стартера входит: до начала соревнований проверка наличия и исправности необходимого инвентаря и оборудования; получение в секретариате стартовых документов. При этом он за 10–20 мин до начала соревнований у места старта или места сбора участников по стартовому протоколу сверяет фамилию, номер участника, наименование команды и делает отметку о явке в протоколе. При неявке бегуна на старт делается пометка "н/я". Запрещается без письменного разрешения главного судьи или главного секретаря вносить в стартовый протокол не включенных в него участников.

Нередко соревнования по бегу проводятся без предварительного составления стартовых протоколов. В этом случае помощник стартера сам формирует забеги (проставляя против фамилии участника его нагрудный номер, выданный ему на месте старта, и через дробь – номер забега и дорожки), составляет протокол старта или проверяет заполненные участниками карточки.

За 2 мин до старта очередного забега он вызывает и направляет каждого участника на соответствующую дорожку или линию сбора, а по окончании последнего забега подписанный стартовый протокол передает секретарю на финише. Выданные участникам перед стартом номера (лучше лыжные, с лямками) тут же после окончания забега собираются на финише и могут быть вновь использованы в последующих забегах. Следует обратить внимание на то, чтобы номера в одном забеге не повторялись.В финале четырем участникам, имеющим лучшие результаты в предварительном круге соревнований, по результатам жеребьевки предоставляются средние дорожки (3–6), а остальным – крайние (1, 2, 7 и 8).

При отсутствии помощника стартера его обязанности приходится выполнять самому стартеру.