1. Какие разделы должно включать в себя положение о соревнованиях по легкой атлетике?

Организация, проводящая соревнование, разрабатывает и утверждает положение о соревнованиях, в котором кратко излагается содержание данного соревнования, исключающее возможности различной трактовки. Положение должно предусматривать следующие разделы:

1. Цели и задачи соревнования.

Как правило, основными целями и задачами могут быть: а) подведение итогов учебно-тренировочной работы за определенный период;

б) выявление сильнейших легкоатлетов или команд;

в) популяризация вида спорта.

2. Место и время проведения.

Здесь указываются город и название стадиона, где будут проходить соревнования, даты начала и конца соревнований, день приезда и отъезда.

3. Руководство соревнований.

В этом пункте оговаривается, на кого возлагается непосредственное проведение соревнований.

4. Участвующие организации и участники соревнований. Указываются возраст, численный состав спортсменов, представителей и судей.

5. Программа соревнований.

Перечисляются дисциплины легкой атлетики, по которым проводятся соревнования по дням, раздельно для мужчин и женщин, юношей и девушек различных возрастных категорий. Если соревнования лично-командные, то указывается, какие из видов разыгрываются как личные, а какие – как командные.

6. Порядок и условия определения личного и командного первенства (система зачета и оценки результатов).

Сообщается порядок и условия определения личного и командного первенства, число зачетных участников в каждом номере программы.

7. Награждение.

Указывается, чем награждаются победители командных и личных соревнований.

8. Условия приема организаций и участников.

Оговаривается, какие расходы несут организации, проводящие соревнования и командирующие участников, чем они обеспечиваются, какие документы должны быть представлены участниками в мандатную комиссию для допуска к соревнованиям.

9. Сроки и условия представления заявок.

Указывается, куда, кому и когда надо представить предварительные и окончательные заявки.

В положении о соревнованиях необходимо указать массу снарядов, высоту барьеров и расстояние между ними соответственно возрасту участников, а также начальную высоту в прыжках. Здесь же желательно провести распределение видов программы по дням.

При проведении соревнований небольшого масштаба некоторые пункты положения могут быть опущены. Положение не должно противоречить правилам соревнования.

2. Как составить программу соревнований по легкой атлетике?

Составить программу соревнования по легкой атлетике, проводимого в течение одного дня, сравнительно просто. Значительно труднее составить программу соревнований по многим видам, рассчитанную на 2 дня, например, программу первенства школы или вуза по легкой атлетике. В этом случае надо придерживаться определенных правил:

• избегать слишком длительных соревнований, утомительных для участников и зрителей (рассчитывать ежедневную программу на 1,5–2 часа);

• не перегружать программу большим количеством видов соревнований, проводимых одновременно (на стадионе должно проходить в одно время не более 2–3 видов);

• стремиться к разнообразию программы, разбивке однородных видов соревнований на разные дни и часы;

• начинать программу лучше с бега на короткие дистанции, затем переходить к прыжкам и метаниям, а заканчивать бегом на выносливость и эстафетным бегом;

• виды, в которых могут участвовать одни и те же спортсмены, ставить в разные дни (например, бег на 100 и 200 м или бег на 800 и 1500 м, прыжок в длину и тройной прыжок и др.).

Программу нужно составить так, чтобы и в первый и во второй день она включала и бег, и прыжки, и метания. Если участников много и приходится устраивать предварительные и финальные забеги, то финалы лучше проводить в конце программы, так же, как и наиболее интересные виды. Если в соревнованиях участвуют юноши и девушки, то вначале лучше стартовать девушкам.

Составляя забеги на короткие дистанции, необходимо знать, каким количеством дорожек можно будет пользоваться, а при проведении других дисциплин – сколько имеется на стадионе мест для прыжков и метаний.

После распределения номеров программы по дням следует приступить к подготовке расписания соревнований, т. е. определить время начала состязаний в каждом номере программы. Необходимо иметь в виду, что точное соблюдение расписания – одно из главных требований, предъявляемых к проведению соревнований.

Чтобы составить расписание соревнований, нужно знать количество участников и время, которое затрачивается каждым участником на попытку или забег. Практика показала, что время на один забег в спринтерском и барьерном беге равно примерно 3–5 мин, в беге на средние дистанции – 6–8 мин, на длинные дистанции – 20–40 мин. Время, необходимое на 3 попытки одному участнику в прыжках, колеблется от 3 до 6 мин, в метаниях – от 2 до 4 мин. При этом нужно учитывать, что при беге по общей дорожке число стартующих в одном забеге не должно превышать: в беге на 500–1000 м – 8–10 чел., на 1500–3000 м – 15–20 чел., на 5000 м и больше – до 25 чел.

3. Расскажите о составе судейской коллегии соревнований по легкой атлетике

Проведение легкоатлетического соревнования осуществляется судейской коллегией, которой руководит главный судья соревнований. Для проведения соревнований по отдельным номерам программы, а также для работы по обеспечению отдельными службами соревнований создаются судейские бригады во главе со старшими судьями. Они (так же, как и главный секретарь) подчиняются главному судье соревнований.

Судейские бригады по выполняемым функциям могут быть разделены на две группы. Первая – бригады, проводящие соревнования по отдельным номерам программы и в соответствии с правилами определяющие результаты, показанные каждым спортсменом (командой). К этой группе относятся бригады судей: по бегу (состоит из нескольких подразделений); по прыжкам; по метаниям; по бегу и спортивной ходьбе вне стадиона.

Вторая группа – службы, на крупных соревнованиях обеспечивающие условия для проведения состязаний по отдельным номерам программы. К таким службам относятся: а) по обеспечению мест соревнований, инвентаря и оборудования; б) по информации и торжественным церемониалам; в) по предстартовой подготовке участников; г) по обеспечению судейскими кадрами; д) по медицинскому обеспечению и допинг-контролю; е) комендантская и диспетчерская службы.

4. Что входит в круг обязанностей главного судьи и главного секретаря соревнований?

Деятельность главного судьи совместно с судейской коллегией преследует одну общую цель – обеспечить проведение соревнований на самом высоком организационном уровне. Это может быть достигнуто как за счет продуманной подготовительной работы, так и за счет создания оптимальных условий работы судейских бригад при проведении соревнований.

В круг основныхобязанностей главного судьивходит:

а) составление программы и порядка проведения (регламента) соревнований;

б) контроль за подготовкой и соответствием правил мест проведения соревнований на стадионе, инвентаря и оборудования, а также обеспечением порядка и безопасности на местах проведения соревнований и разминки;

в) распределение судей по отдельным бригадам и участкам работы, а также оценка качества работы судейских бригад по проведению данного соревнования;

г) проведение заседаний судейской коллегии и представителей команд перед началом, в ходе и по окончанию соревнований, а также контроль за тем, чтобы соревнования шли правильно и бесперебойно, со своевременным разрешением возникающих в ходе соревнований вопросов, недоразумений, поступивших заявлений и протестов;

д) утверждение результатов, показанных участниками соревнований, и своевременное составление и сдача в организацию, проводившую соревнования, письменного отчета о соревнованиях.

Главный секретарь работает под руководством главного судьи соревнований и является лицом, отвечающим за подготовку и оформление всей основной документации, относящейся к проведению соревнований.

В круг основных обязанностей главного секретаря входит:

а) участие в разработке технологии проведения соревнований, организация работы секретариата и координация его взаимодействия с другими службами соревнований;

б) прием заявочных документов на участие в соревнованиях, выдача номеров участникам и проведение жеребьевки;

в) подготовка различных протоколов соревнований, определение командных результатов и ответственность за их достоверность. При этом главному секретарю необходимо довести в возможно короткие сроки до сведения информационных служб и руководителей проводящей организации результаты соревнований.

5. Расскажите об основных правилах проведения соревнований по бегу

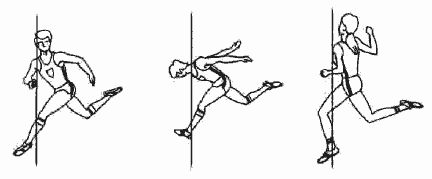

На дистанциях до 400 м включительно (в том числе – на первом этапе эстафеты 4x100 м и 4x400 м) каждый участник должен бежать по отдельной дорожке. На этих же дистанциях стартер подает предварительные команды – "На старт!" и "Внимание!" и, убедившись в том, что спортсмены заняли неподвижную позицию при команде "Внимание", дает сигнал к началу бега выстрелом из пистолета (или отрывистой громкой командой "Марш!", сопровождаемой резким опусканием ранее поднятого флага). Спортсмены, соревнующиеся в беге на спринтерские дистанции, применяют низкий старт с использованием стартовых колодок или без них. При этом обе руки стартующего при выполнении команд "На старт!" и "Внимание!" должны касаться поверхности дорожек. В этом положении спортсмен упирается ногами в специальные стартовые колодки, а обеими руками – в дорожку. К колодкам при проведении соревнований крупного масштаба подключается специальное контактное устройство, фиксирующее фальстарт (старт спортсмена до сигнала судьи).

При беге на дистанцию 800 м участники должны бежать по отдельным дорожкам со старта до конца первого поворота (в отдельных случаях, по усмотрению главного судьи, разрешается проводить бег с общего старта). В остальных беговых дисциплинах вся дистанция бега проходит по общей дорожке.

В беге на дистанции свыше 400 м команда "Внимание!" не подается. Стартер подает команду "На старт!", по которой спортсмен должен подойти к линии старта и занять стартовую позицию позади линии старта. Убедившись в готовности участников, стартер дает сигнал к началу бега. Стартующие должны начинать бег с высокого старта, т. е. из положения стоя, при этом не разрешается касаться дорожки хотя бы одной рукой. Во всех беговых видах руки и ноги спортсмена должны быть расположены до линии старта, не касаясь ее.

После того как спортсмен занял окончательную позицию перед стартом, он не должен стартовать до выстрела пистолета. Если, по мнению стартера или судей, отвечающих за возврат спортсменов, он сделал это раньше, объявляется фальстарт. За исключением соревнований в многоборье, любой спортсмен, допустивший фальстарт, дисквалифицируется, и красная карточка размещается на соответствующей тумбе с обозначением номера дорожки и предъявляется соответствующему спортсмену.

В соревнованиях по многоборью спортсмен, который совершил фальстарт, получает предупреждение. В многоборьях, в случае первого фальстарта, виновный в нем спортсмен должен быть предупрежден желтой карточкой, поднятой перед ним. В то же самое время все другие спортсмены, принимающие участие в соревновании, должны быть предупреждены такого же цвета карточкой, для того чтобы известить их о том, что если кто-то из них совершит последующий фальстарт, он будет дисквалифицирован. В каждом забеге в беговых видах программы многоборья разрешен только один фальстарт без дисквалификации спортсмена, его совершившего. Любой спортсмен/спортсмены, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревновании.

Отсчет времени бега производится с момента появления вспышки или дыма после выстрела пистолета стартера или утвержденного стартового устройства до того момента, как любая часть туловища спортсмена (но не голова, шея, рука, нога, кисть или стопа) коснется вертикальной плоскости, проведенной от ближнего к старту края финишной линии (рис. 11).

Рис. 11. Момент остановки секундомера при финишировании бегунов

Время каждого участника, закончившего дистанцию в беге, определяется отдельным секундомером, а время участника, пришедшего первым, должно фиксироваться тремя хронометристами.

По правилам соревнований, если хронометрист электронным секундомером с цифровыми показателями и ручным управлением зафиксировал время, которое не составляет точно 0,1 с, данное время преобразуется и читается с точностью до 0,1 с в сторону увеличения, т. е. результат 11,11 с фиксируется как 11,2 с. При расхождении показаний секундомеров принимаются данные двух секундомеров, зафиксировавших одинаковое время, или показание "среднего" секундомера при расхождении всех трех (например, при показаниях 11,4; 11,6; 11,7 с берется время 11,6 с).

Победитель в беге определяется по результатам финала независимо от времени, показанного участниками в предварительных забегах.

Основными нарушениями правил в беге на дистанции являются:

• фальстарт;

• помехи другим участникам при беге и обгонах;

• прохождение любого отрезка дистанции по чужой дорожке, ведущее к сокращению дистанции (в т. ч. наступание на линию, находящуюся слева);

• оказание участнику во время бега какой-либо запрещенной помощи.

Если спортсмен бежит на финишной прямой не по своей дорожке или бежит по виражу за пределами внешней (находящейся справа от него!) линии своей дорожки, не получая при этом реального преимущества и не мешая другому участнику, то он не дисквалифицируется.

В спринтерских дисциплинах – 60 м, 100 м, 110 м с барьерами (а на дистанции 200 м при беге на финишной прямой) максимально допустимая скорость попутного ветра для фиксирования какого-либо рекорда – 2 м/с. Встречный ветер не дает препятствий для фиксирования рекордов, но вызывает серьезные помехи для показания хороших результатов.

Правила соревнований в барьерном беге у мужчин определяют для каждой дистанции 10 барьеров высотой 106,7 см на дистанции 110 м и 91,4 см – на 400 м. Высота барьеров на женских дистанциях 100 и 400 м равна соответственно 84 и 76,2 см.

Как и на всех дистанциях спринтерского бега, барьерный бег проводится по отдельным дорожкам. Результаты в барьерном беге засчитываются и в том случае, когда бегун собьет все барьеры, что отрицательно сказывается на результате бега. Пронос стопы или ноги вне барьера, обегание барьера сбоку, опрокидывание барьера рукой или ногой, которое, по мнению судьи, было преднамеренным, влекут за собой снятие с соревнования.

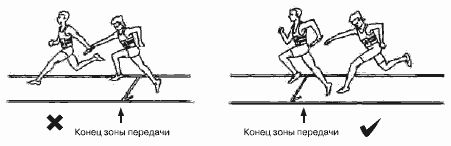

Соревнования в эстафетном беге 4x100 м проводятся, как и соревнования в спринтерском беге, по отдельным дорожкам. В эстафетном беге 4x400 м первый круг и первый вираж второго круга пробегаются на отдельных дорожках, а затем все бегуны могут использовать первую дорожку. Эстафетную палочку бегун держит в руке и при смене этапа должен передать ее из рук в руки в установленной зоне (перебрасывать или перекатывать палочку не разрешается). Передача палочки начинается только с того момента, когда принимающий бегун впервые до нее дотрагивается, и завершается, когда она оказывается в руке только у принимающего бегуна. В отношении зоны передачи решающим является только положение палочки, а не тела или конечностей спортсмена (рис. 12).

Рис. 12. Положение эстафетной палочки в момент передачи: х – ошибка, v – правильно

Эстафетная палочка передается только в зоне передачи, длина которой 20 м. Передача палочки вне зоны приведет к дисквалификации. Участник, принимающий эстафету, может начать бег в 10 м от зоны передачи (зона разбега) и не вправе принимать какую-либо помощь (например, подталкивание). После передачи эстафетной палочки бегун, передающий эстафету, должен оставаться на своей дорожке и покинуть ее, не помешав участникам других команд.

Если палочка упала, то поднять ее должен тот спортсмен, который уронил палочку, а при падении палочки в момент передачи поднять ее должен передающий. Спортсмены, бегущие на последнем этапе, должны пересечь плоскость финиша с эстафетной палочкой.