Профессор. Разумеется. Так, чтобы было слышно во всех концах площади. А "от доски до доски" – совсем просто. Ведь переплеты у старинных – очень толстых, громоздких – книг делались из... из... Ну же, Гена!

Гена. Из досок!

Профессор. Вот именно. Из досок, обтянутых кожей. Выходит, прочитать книгу от доски до доски значило: от переплета до переплета, всю насквозь. А когда мы про кого-нибудь говорим: "Экая коломенская верста..."

Гена(рад, что знает хоть нынешнее значение). Длинный то есть! Высокий!

Профессор. Естественно. Так вот, когда мы это говорим, мы сами обычно не отдаем себе отчета, почему именно коломенская. Верста – куда ни шло, а вот... В общем, все в той же древности между Москвой и селом Коломенским, где находилась летняя резиденция царя Алексея Михайловича, стояли особенно высокие верстовые столбы. Теперь все понял?

Гена. Как все? А "игра не стоит свеч"?

Профессор. Ах да. Ну, это тоже небольшая хитрость. Это переведено с французского и относится, уж конечно, не к волейболу и не к лапте, а к карточной игре. Играли-то прежде при свечах, электричества не было, и вот если выигрыш был уж очень мал, то говорили, что, дескать, он не окупает даже сгоревших свечей. Так-то, дружок!

Гена. Ладно, Архип Архипыч. Пусть я ничего такого не знал. Конечно, я понимаю, это, может, и нехорошо, но только какая польза от того, что я теперь это знаю? Все равно же я и раньше понимал, что все эти выражения примерно значат.

Профессор. Примерно, говоришь... То-то и беда, что примерно. А ведь я вел речь о необходимости по-настоящему владеть русским языком, чтобы он был для тебя "живой как жизнь" – так назвал свою книгу о нем, о языке, Корней Иванович Чуковский. Не случайно писатели заботятся о том, чтобы язык и вправду был живым, чтобы все забытые или забывающиеся значения слов, сравнения, образы воскресали и жили...

Гена. Заботятся? А как? Статьи пишут?

Профессор. Статьи статьями, не только в них дело. По-разному заботятся. На первый случай, чтоб недалеко ходить, вот тебе хоть бы это – опять из раннего Чехова.

Раздается голос человека – молодого, но уже побитого жизнью, как бы читающего что-то вроде лекции и одновременно иронизирующего над ней и над самим собою.

"Лектор". Милостивые государи и государыни! Позволю начать мою сегодняшнюю лекцию с того, что, по мнению начитанных гувернанток и ученых губернаторш, душа есть неопределенная объективность психической субстанции...

Гена. Чего-чего?

"Лектор"(разумеется, не слыша и не слушая его). Да-с! И я не имею причин не соглашаться с этим. У одного ученого читаем: "Чтобы отыскать душу, нужно взять человека, которого только что распекало начальство, и перетянуть ремнем его ногу. Затем вскройте пятку и вы найдете искомое"...

Гена (смеется, как настоящий благодарный слушатель). Ничего, правда, Архип Архипыч?

"Лектор". Я верую в переселение душ. Эта вера далась мне опытом. Моя собственная душа за все время моего земного прозябания пребывала во многих животных и растениях. Я был щенком, когда родился, гусем лапчатым, когда вступил в жизнь. Определившись на службу, я стал крапивным семенем...

Гена. Крапивным? А это что значит, Архип Архипыч?

Профессор(нетерпеливо). Так в старой России презрительно называли приказных, попросту говоря, чиновников. Ты слушай, слушай!

"Лектор". Начальник величал меня дубиной, приятели – ослом, вольнодумцы – скотиной. Путешествуя по железным дорогам, я, милостивые государи, был, можете себе представить, зайцем!..

Голос "лектора" прерывается.

Профессор. И так далее. Я думаю, достаточно. Ну, как?

Гена(смеется). Смешно! Как это он там? Я, говорит... (Отсмеявшись.) Но только это же все так, просто в шутку!

Профессор. Конечно! Хотя, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Вот и здесь, в этой вполне бесхитростной юмореске Антоши Чехонте по-своему сказалась писательская страсть воскрешать слова и выражения, давать им новую жизнь или возвращать старую, пробовать слово на вкус, разглядывать на свет, осязать и обонять его, в общем, относиться к нему, как к живому. Но бывает, что в подобных случаях писателям совсем не до шуток... Тебе ведь известно словосочетание: "нервы расходились"?

Гена. Кому ж оно неизвестно? Я и сам так говорю.

Профессор. Так вот послушай, как это говорит поэт:

"Слышу:

тихо,

как больной с кровати,

спрыгнул нерв.

И вот –

сначала прошелся

едва-едва,

потом забегал,

взволнованный,

четкий.

Теперь и он и новые два

мечутся отчаянной чечеткой".

Гена (уважительно). Это Маяковский, да?

Профессор. Угадал. Видишь, что здесь произошло? Мы произносим: "У меня что-то нервы расходились", как готовую и всем известную формулу, мимоходом, между прочим, только сообщая это собеседнику, всего-навсего информируя его. А тут...

Гена. Да уж! Тут прямо фантастика какая-то! Нервы не то что расходились, а вон что вытворяют: прыгают! Мечутся!

Профессор. Не фантастика, а поэзия. Искусство слова. И заметь, как все это действует на нас, как волнует, как будоражит, – вон даже ты возбудился; совсем не так, как подействовало бы беглое сообщение о состоянии нашей нервной системы. Потому что образ как бы развернут, раскрыт, материализован, повторяю, воскрешен. Вот что такое настоящий художник слова!.. Вообще должен сказать, что путешествие, в которое мы сегодня так нечаянно отправились, не зря оказалось путешествием все-таки никуда иначе как в литературу, хотя начали-то мы с разговора о языке. У них, у литературы и языка, связи, сам понимаешь, вообще неразрывные. И самые разнообразные. Иногда писатель берет старое, затертое выражение и дает ему новую жизнь – как в стихах Маяковского. А иной раз – наоборот. Именно писатель и рождает какое-нибудь яркое выражение, которое мы тут же подхватываем и начинаем употреблять в хвост и в гриву, пока оно совсем не сотрется и не обезличится, причем, как не слишком благодарные люди, даже не помним, кому именно этим выражением обязаны...

Гена(деловито). Например?

Профессор. Ну, допустим, все мы часто и даже слишком часто повторяем: "красная нить... эта мысль проходит красной нитью..." – и так далее. Честное слово, даже надоело! А известно ли тебе, что некогда это был очень свежий и смелый образ?

Гена. Ну да?

Он удивлен, и его можно понять: нам это тоже довольно трудно вообразить.

Профессор. Уверяю тебя! Вот отрывок из одного знаменитого романа. "В английском морском ведомстве, как мы слыхали, заведен особый порядок: все снасти в королевском флоте, начиная от самого крепкого каната и кончая самой тонкой бечевкой, сучатся так, чтобы через них проходила красная нить, которую нельзя из них вытащить, не распустив всей веревки; по этой нити можно установить на самом небольшом отрезке веревки, что она принадлежит казне..."

Гена (с пониманием). Это чтоб не украли, что ли?

Профессор (рассмеялся). Может быть... Ты слушай дальше: "Такая же нить проходит через весь дневник Оттилии, нить любви и привязанности, которая все в нем связывает и характеризует целое". (Захлопывает книгу.) Это из романа величайшего немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете "Избирательное сродство". Считается, что именно там это выражение употреблено впервые, и рассказывают даже, что у Гете хранился кусок такого каната с красной нитью, который подарил ему один англичанин, корабельный врач.

Гена. А я ничего этого и не знал!

Профессор. Да, можно сказать, что эта красная нить была в твоем образовании белым пятном. И если бы только она! Скажи, в каком художественном произведении впервые возникло словосочетание, которое ты тоже наверняка повторяешь время от времени: "Мы пахали"?

Гена. В каком?.. Сейчас... Эх, забыл! Помню только, что там что-то такое с мухой связано.

Профессор. Немного, но и на том спасибо. А где родились такие поистине крылатые выражения, как "разбитое корыто"? "Тришкин кафтан"? Или – "рыльце в пуху"? Тоже – "эх, забыл"?

Гена. Почему обязательно забыл? Помню! "Тришкин кафтан" – ясно, откуда. "Корыто" – тоже. А "рыльце в пуху" – это... это...

Профессор. Ну, вот что! Ты себе можешь ломать голову сколько угодно, а нам с нашими юными слушателями некогда тебя ждать. Так что уповай на них. На их сообразительность.

СЧАСТЛИВЦЕВ И НЕСЧАСТЛИВЦЕВ МЕНЯЮТ ПРОФЕССИЮ

Это путешествие, совершаемое, как скоро выяснится, не без помощи Почтового Дилижанса, начинается точь-в-точь на том самом месте, что и второе действие пьесы Александра Николаевича Островского "Лес". Место то же, и герои те же.

Несчастливцев(оглушительным басом трагика). Аркашка!

Счастливцев (как водится, у него жидкий тенорок). Я, Геннадий Демьяныч. Как есть весь тут.

Несчастливцев. Куда и откуда? Как всегда, из Вологды в Керчь?

Счастливцев. Точно так-с! А вы, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. Будто не знаешь! Из Керчи в Вологду, ясное дело. Ты пешком?

Счастливцев. На своих-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с?

Несчастливцев. В карете!

Счастливцев. Хе-хе! Шутить изволите, Геннадий Демьяныч!

Несчастливцев. Какие шутки, Аркадий? Не то что в карете, а бери, брат, выше. В самом Почтовом Дилижансе! Видишь, поодаль в лесочке стоит?

Счастливцев. Откуда ж такое богатство, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. А это, Аркадий, понимаешь ли... Впрочем, после!

Счастливцев. Как будет угодно, Геннадий Демьяныч... (Очень фальшиво.) Но вы только подумайте, а? Вот так встреча! Вот уж не ожидал! И что главное, опять мы с вами точка в точку сошлись! У самого этого столба, на котором две доски разные пути указуют... Какие там в точности? Я уж и позабыл было... Ах да! (Читает.) "В город Калинов... В усадьбу Пеньки, помещицы г-жи Гурмыжской...".

Несчастливцев. А ты, братец, бросил бы шута ломать! Экое, скажи на милость, удивление! Да мы с тобой на этом месте уже столько лет и зим встречаемся, что пора бы привыкнуть. Погоди, а сколько же именно?.. Сейчас посчитаем. Стало быть, в первый раз встретились мы тут с тобой... дай бог памяти... в одна тысяча восемьсот, братец ты мой, семьдесят первом году.

Счастливцев. В точности так, Геннадий Демьяныч! В городе Петербурге, в Александрийском театре, аккурат в бенефис Бурдина, который вас и играл!

Несчастливцев. Видишь? Выходит, встречаемся мы с тобой, Аркашка... да нет, и не сочтешь! Словом, так давно, что каждая здешняя собака, только спроси ее, тотчас тебе скажет: "Он, скажет, то есть я, есть никто иной, как знаменитый трагик Геннадий Несчастливцев, который по всем российским городам гремел, и происходит он из комедии Островского "Лес". Ну а тот, скажет, что пожиже да пообтерханней, это Счастливцев Аркадий. Тоже будто из актеров, хотя какое же сравнение! Одно слово, комик!"

Счастливцев. Опять шутите! Да вы и всегда веселого нрава были. Не забуду, как служили мы с вами в одном театре в Костроме, так вы, бывало...

Несчастливцев. Не до воспоминаний сейчас, Аркадий! Скажи-ка лучше, что у тебя в твоем узле?

Счастливцев. Библиотека-с!

Несчастливцев. А, помню, помню, водевили с нотами! И зачем ты до сих пор эту дрянь носишь?

Счастливцев (с достоинством). Нет, Геннадий Демьяныч, не водевили! Драмы-с! И комедии! Теперь и мы учены стали – одного Островского Александра Николаевича, благодетеля моего, полное собрание имею!

Несчастливцев. Вот за это хвалю! Нужная вещь, братец!

Счастливцев. То-то, Геннадий Демьяныч! Ну а у вас в ранце что?

Несчастливцев. Что? А вот гляди... (Вынимает поочередно.) Пара платья хорошего, в Полтаве сшил... Жаль, фрака нет; был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял. Что за трагик, коли принца Датского не играет? Впрочем, тебе не понять...

Счастливцев. Почему же-с? Да когда в Сарапуле "Гамлета" давали, я, Геннадий Демьяныч, если хотите знать, за сценой петухом кричал!

Несчастливцев. Петухом? Коли так, ты, Аркадий, у нас важная птица! Ха! Ха! (Театрально смеется.) Однако пойдем далее. Складная шляпа, братец, два парика... Пистолет тут у меня хороший, у черкеса в карты выиграл в Пятигорске...

Счастливцев. А это что же, Геннадий Демьяныч? Никак, письма?

Несчастливцев(значительно). Они.

Счастливцев. Эдакая-то уймища? Да кто ж их вам прислал?.. А, понимаю, Геннадий Демьяныч! Поклонницы?

Несчастливцев(с досадой, потому что ему, прямо скажем, не очень хочется опровергать это предположение). Не то, братец! С этими письмами, скажу я тебе, закавыка вышла. Иду я, Аркадий, как и ты, пешком, вдруг вижу, нагоняет меня этот самый Почтовый Дилижанс. А на козлах молодец не нашего обличья – ни дать ни взять слуга из переводной комедии. "Сэр!" – кричит... Это он мне: "сэр!"... "Не вы ли, кричит, будете прославленный на всех земных континентах артист Геннадий Несчастливцев?"

Счастливцев(ахнув). Так и сказал: на континентах?

Несчастливцев. Разумеется, так!.. Впрочем, понимаешь ли, лошади ржут, колеса стучат, ветер свистит, как в "Короле Лире"... Словом, неразборчиво... Я, говорю, самый. А с кем имею честь? – Сэм, отвечает, Уэллер, к вашим услугам!

Счастливцев. К услугам, ишь ты! Вот что оно значит, иностранное-то воспитание. Не нам чета! А сам-то... или не сам, а Сэм? Уэ... Уэ... Да эдак и язык сломишь! Из какой же он такой комедии, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. То-то и штука, что оказалось: не из комедии, а из романа английского. "Пиквикский клуб" – так, кажется. И еще этот самый Уэллер к Почтовому Дилижансу приставлен и на нем всякие письма развозит. Ну а что до услуг, то с ними-то он, наоборот, ко мне обратиться намерился.

Счастливцев. Ишь ты! Вот я и говорю: от иностранца всегда каверзы жди. Не то что наш русак, простая душа!.. Да на что вы-то ему понадобились?

Несчастливцев. Я было и спросил: не обознались ли? Нет, говорит, у нас промахов не бывает, как сказал охотник, угодив вместо куропатки в приятеля. Тут, говорит, господин Несчастливцев, у меня письма от наших юных слушателей, и среди них одно такое, на которое – как, говорит, мне сказали сведущие люди – вы с вашим другом Аркадием Счастливцевым...

Счастливцев. Так и сказал: со мной, дескать?

Несчастливцев. Так и сказал. ...Вы, говорит, с вашим другом лучше всех можете ответить. Даже, говорит, лучше самого Шерлока Холмса...

Счастливцев. А это что за Шерлок такой? Шейлок – знаю, сам даже в "Венецианском купце" лицо без речей играл, а вот Шерлок...

Несчастливцев. Да что ты пристал, братец? Откуда мне знать? "Так что, – это англичанин-то мне, – забирайте себе мой Почтовый Дилижанс и дуйте, куда письмо покличет". А то, мол, все я да я. Надо, говорит, жить и делиться по-братски, как сказал папаша, выпоров одного сына и берясь за другого. Слез с козел – да только я его и видел.

Счастливцев. Скажите, Геннадий Демьяныч, честь-то какая!

Несчастливцев. Что честь, братец? Дело надо делать. То бишь письма читать. Авось и набредем на то самое, на счет коего, как он сказал, мы с тобой доки... Начинай, Аркадий! Вот тебе письмо. Да читай как следует, а то я ваше племя, комиков, знаю!

Счастливцев. Будьте покойны, Геннадий Демьяныч! (Откашливается, по-актерски пробует голос и начинает читать, увы, в дурной, так называемой ложноклассической манере.) "Здравствуйте! Пишет вам ученица седьмого класса из города Челябинска...". Че-ля-бин-ска? Ну и ну! Кажется, всю Россию исходил, из Ростова меня губернатор приказал нагайками гнать, в Архангельск, помню, по морозу везли, так по причине легкости одежды в большой ковер закатывали, а в Челябинске не бывал!

Несчастливцев. Ну, будет, Аркадий! Ты, брат, моего терпения не испытывай. Сказано: читай без фокусов!

Счастливцев. Читаю, Геннадий Демьяныч!.. "Из города Челябинска Гусева Наташа. Вы просили ответить, из каких произведений вышли те крылатые слова, о которых вы говорили. Вот мои ответы. "Мы пахали!" – это ироническое замечание о тех, кто присваивает себе заслуги других. Выражение пришло в речь из басни Ивана Ивановича Дмитриева "Муха" (1803 год). "Бык с плугом на покой тащился по трудах...". Геннадий Демьяныч! Я старую знакомую встретил!

Несчастливцев. Какую еще знакомую? Сам же говоришь: в Челябинске не бывал.

Счастливцев. Да нет, вы не о том! Муху!.. То есть – тьфу! – басню! Ведь я ее в Костроме на благотворительном вечере в пользу нищих актеров читал! Уж и аплодисмент был!.. (Читает, завывая и очень пережимая в "выражении".)

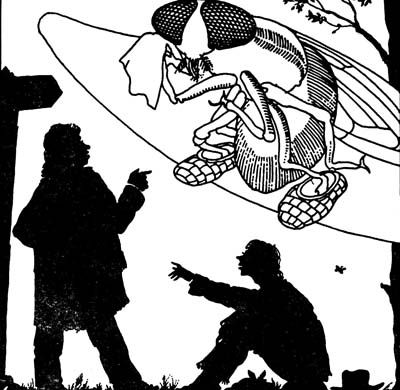

"Бык с плугом на покой тащился по трудах!

А Муха у него сидела на рогах,

И Муху же они дорогой повстречали,

"Откуда ты, сестра?" – от этой был вопрос.

А та, поднявши нос,

В ответ ей говорит: "Откуда? Мы пахали!"