Козловский вышел на сцену во фраке, в ослепительной манишке, вышел как ни в чем не бывало и только во время всего концерта смотрел сквозь бедного Мишу, как будто тот был прозрачен или как будто его вовсе не было. А между тем общаться на сцене им было необходимо, ибо приходилось Мише подходить к нему и подставлять ухо, а певец должен был в это ухо шепнуть название следующего номера.

Зал онемел. Активисты Новгорода, получившие билеты через свои учреждения и организации, ответственные работники, жены ответственных работников, служащие ателье и продовольственных магазинов, парикмахерши и работники горпита, представители заводской интеллигенции и речного хозяйства, автобаз и строительно-монтажных управлений, сельхозтехники и ремонтных мастерских, музейные работники и врачи, библиотекари, педагоги и аспиранты, бывшие работники, а теперь пенсионеры сидели не шевелясь в ожидании первой ноты, первого звука голоса, знакомого им с детства по радио, патефонам, а позже – магнитофонам и проигрывателям.

Семидесятилетнему человеку (если предстоит петь почти целое отделение) не зазорно думать о распределении сил. Первая музыкальная фраза вместе с волшебными словами "Я помню чудное мгновенье…" возникла почти из шепота. Но все равно и шепот был слышен в самых отдаленных уголках большого зала, и только к концу романса певец позволил себе прибавить немного голоса, но зато какой из этого получился эффект! Словно чистое пламя просверкнуло в красноватом дыму.

Следующий романс – "Белеет парус одинокий…" – пелся уже погромче. Потом мы увидели театрализованное представление, и нам стали понятны репетиции Ивана Семеновича, на которые он тратил каждый день утренние часы. Оказывается, он пригласил для участия в концерте четырех девочек из местной музыкальной школы, четырех юных скрипачек. На сцене стало темно. Один луч освещал исполнительниц, другой – Козловского в дальнем углу сцены, черно-серебряного, с руками, скрещенными на груди. Четыре скрипки запели булаховский романс, и каждый про себя подставлял под льющуюся музыку известные всем слова: "Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная…"

Скрипки пели протяжно и долго. Козловский слушал и вдруг опустился на колени и протянул руки в сторону музыки. То ли перед поющими скрипками преклонился он, то ли перед расцветающей молодостью, то ли перед великим романсом, но продолжалось все это еще довольно долго, пока наконец совсем незаметно, но постепенно нарастая и беря власть, беря верх над четырьмя скрипками, не возник голос и самого коленопреклоненного певца, и никто не успел еще вполне наслушаться, как все потонуло в громе аплодисментов.

Девочки стояли растерянные и самые счастливые на всем земном шаре. Козловский подошел к ним и к каждой прикоснулся каким-нибудь ободряющим жестом, дотронувшись до волос, до щеки, пожав руку. Теперь уж, как бы ни сложилась судьба, через тридцать, через сорок лет, в минуту обиды и счастливых воспоминаний, каждая из них скажет кому-нибудь: "Милочка, я на скрипке аккомпанировала Козловскому, когда мне было 12 лет!"

Занавес шел и шел. Козловский бисировал. А я слушал и думал с горечью: неужели, несмотря на все бережение, на рубашки со специальными гигиеническими воротничками, на опущенные стекла в автомобиле, на весь ответственный образ жизни, неужели семьдесят лет все-таки есть семьдесят лет и настоящего Козловского я услышу теперь только в грамзаписи, да и то если не заиграна пластинка и в отличном состоянии корундовая игла?

На другой, послеконцертный день мы с Козловским, отделившись от остальной группы, поехали в Юрьев монастырь.

Некогда богатейшая, процветающая под золотым покровительственным дождем графини Орловой-Чесменской, опекаемой, в свою очередь, архимандритом Фотием, Юрьева обитель теперь бездействовала, была пуста. Ни сказочных сокровищ (например, иконы "Знамение", вырезанной на огромном изумруде), ни монашеского чина, ни монастырских трапез, ни больших ектений, ни громогласных дьяконов, ни колокольного звона, расплывавшегося над Ильмень-озером не на двадцать ли верст…

Теперь была лишь ровная, зеленая травка, а на ней белокаменная постройка. Монастырская стена с башнями, посередине грандиозный, второй после новгородской Софии, Георгиевский собор. Так умерший человек все еще сохраняет для живых, смотрящих на него, черты похожести, и все как будто осталось прежним: и нос, и подбородок, и руки, но к чему нам обманывать самих себя, человек мертв и холоден, и внешнее подобие его есть самая вопиющая ложь.

Пожилая женщина, гремя ключами, открыла нам Георгиевский собор, и мы вошли в холодное, настоявшееся пространство, ограниченное высоко вверху расписным куполом, а справа от нас иконостасом высотой не с восьми ли этажный дом?

Ключница осталась внизу, а мы по тесной винтовой лестнице поднялись на хоры. Наверное, они соответствовали четвертому, а то и пятому этажу, но и над ними было много еще высоты: добрая половина иконостаса, против которого мы стояли, а выше иконостаса купол, а выше купола пустой барабан – одного его хватило бы на небольшую церковку.

Мы стояли на хорах одни, и не было во всем соборе ни души, ни живого духа. Внизу должна была оставаться еще и ключница, но мы ее не видели, и она как бы не существовала для нас.

Молчали мы каждый о своем, но надо полагать, что во многих местах молчание наше совпадало, а тишина собора способствовала ему и даже – кто знает – направляла его в нужную сторону.

И вот тишина лопнула, как перетянутая струна, но только без надрывного струнного звука, но тотчас другая живая и крепкая струна зазвучала и мгновенно наполнила звучанием весь огромный собор. Волна восторга расплеснулась во мне от сердца к глазам и горлу. "Ныне отпущаеши…" Рахманиновский вариант известного песнопения был взят сразу и во всю силу: "Раба Твоего, Владыко…" Акустика ли собора способствовала впечатлению, сама ли необыкновенная минута, необыкновенное душевное настроение, но, может быть, Козловский никогда еще в жизни не пел так красиво и вдохновенно: "…по глаголу Твоему… с миром… яко видеста очи мои спасение Твое…"

Если и правда, что аудитория вдохновляет, то что же за аудиторию держал сейчас певец перед полузакрытыми глазами своими? Голос его лился золотым ослепительным светом, и камни собора, разбуженные и ожившие, каждой песчинкой резонировали ему. "Еже еси уготовал перед миром всех людей свет во откровение языцев…"

Внизу старуха с ключами плакала и бросилась было в ноги певцу, но Козловский поднял ее и успокоил, погладив по плечу:

– Ничего, ничего, бабуся. Запри за нами. Спасибо тебе. Мы пойдем.

…Вот жизнь и подарила мне одно из самых своих лучших впечатлений, из таких впечатлений, которые лежат в памяти золотыми зернами и которых, вообще-то говоря, накапливается за жизнь не так уж много.

Но, извлекая на свет, напоказ людям, каждое такое зерно, приходится все равно извлекать весь колос многих, сопутствующих ему впечатлений, хоть и знаешь из практики молотьбы, что бо́льшая часть объема колоса – простая мякина.

…Вечером снова был концерт, и Миша не ошибся на этот раз, и Козловский снова пел разные романсы, и новгородские рабочие и служащие яростно аплодировали ему.

1972

Счастливый колос

Пожелтевшее спелое ячменное поле граничило в этом месте с мелкой зеленой травкой пологого овражного склона. Травка была не очень зелена теперь, во второй половине лета. Не было в ней той, почти светящейся, почти ослепительно яркой чистоты, которая свойственна всему зеленому миру весной, когда еще не припылило его пыльными облаками, плывущими наподобие дымовых завес с каждой проезжей дороги, не притоптало копытами коров и овец. Да и каждая травинка сама по себе потемнела и пожелтела на солнце и на ветру, как дубеет и жесткнет кожа на человеческом лице к пятидесяти, скажем, годам.

Семену Зотову было уже и за пятьдесят. И был он весь продубленный, обожженный, словно горшок в печи. Этому способствовала работа Семена Зотова: он был комбайнером в совхозе имени Ленина.

Сейчас Семен лежит спиной к ячменю и к своему отдыхающему комбайну, а лицом ко всей остальной земле, которая сначала полого опускалась, образуя широкий мелкий овраг, потом снова подымалась, уже на другой стороне оврага и более круто. Но там ее перегораживал частый ельничек.

Лесок стоял ровный, как старинное войско в ожидании битвы, и лишь можжевеловые кусты недисциплинированно торчали вразнобой перед плотной и почти черной стеной. Семен знал, впрочем, что только издали кажется ельничек таким чистым и стройным. Зайди в него – и черт сломал бы себе ноги. Не прореженный своевременно санитарной рубкой, захламленный рубкой случайной и беспорядочной, лесок сидит в земле, как незадачливый, нерастущий ребенок, хотя давно бы пора превратиться ему в медно-красную еловую рощу.

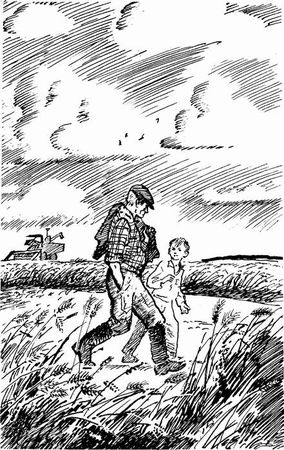

Час назад сынишка Семена девятилетний Шурка принес обед. Семен поел и теперь благодушествовал, пригреваемый солнышком, а Шурка бегал поблизости, шуршал в ячмене.

– Вот ты, Шурка, не знаешь, а я хорошо помню. У меня и записано все. Три тетрадки исписал.

– Чего помнишь-то? – отозвался Шурка.

– Ты какой дорогой сюда шел?

– Через "Дубки".

– А что такое "Дубки"?

– Ну… дубы там растут. Одиннадцать штук, все в один рядок, по линеечке. Значит, кто-нибудь их там посадил.

– Правильно рассуждаешь. А кто? И почему их одиннадцать?

– Не знаю. Растут и растут.

– А я знаю. Потому что, можно сказать, я их и сажал.

– Ты-ы? – недоверчиво протянул сынишка. – Чегой-то тебе вздумалось в чистом поле деревья сажать? Какую даль от нашего дома.

– Я-то был еще малолетний. Я только держал да мешался. А сажал их мой отец, твой дед Василий Васильевич. И чистого поля там не было, а стоял наш дом, располагалась наша крестьянская усадьба. И было нас, детей, одиннадцать человек. Потому и дубов одиннадцать, понял? Второй с этого краю вроде бы я, потому что был я предпоследний, а самый младший, крайний, стало быть, дуб – в честь Николая. А Николай погиб на войне.

– Деревня, что ли, на этом месте была?

– Не деревня, а хутор. Жили мы там одни. Три коровы, две лошади, инвентарь. Молотилка, сеялка. Два сарая, небольшой прудик. Сад, огород, как полагается. Большой погреб. Пасека – двадцать ульев. И все это у меня записано в трех тетрадях. Чего сеяли, сколько уродилось, какие цены были на базаре и прочее. А яму, которая недалеко от дубов, ты заметил?

– Куда же все делись, если одиннадцать человек? – перебил Шурка.

– Кто куда. Николай, видишь, погиб. Дядя Миша сам помер. Дядя Костя бухгалтером работает в городе, ты его знаешь. Зинаида с Олимпиадой на стороне. Я один остался в родных местах, работаю комбайнером.

– Про тебя-то я знаю.

– Знаешь, да не все. Я ведь был активист или, вернее сказать, застрельщик.

– Кого стрелял-то? – не понял Шурка.

– Некого, а всякое дело. "Автодор" распространять, закрытие церкви… Это я теперь отстрял. А то я и селькором был, избачом тоже, пьесы разыгрывали, стенгазету выпускали. Лектор из района приедет – прямо ко мне. Введите, говорит, в курс обстановки. Снабдите местными материалами. Фамилии ударников, злостных лодырей? Ну да у меня все записано. Три тетради исписал. Можно сказать, история нашей местности… А книжек этих что прочитано! "Бруски", например, или как это ее… "Ниссо". Ты яму-то около дубов видел или нет?

Неизвестно, сколько времени продолжался бы этот урок истории под открытым небом, на границе ячменного поля и отлогого оврага, если бы Шурка не подбежал к отцу в возбуждении:

– Папа! Гляди-ка, какой ячмень!

– Ну какой там ячмень? Обыкновенный. Пиво из него варить будут.

– Да ты погляди! Это нам Наталья Петровна велела за лето гербарий составить: пшеницу, овес, рожь, клевер – все сельскохозяйственные культуры. Вот я и пошел хороший колосок ячменя сорвать.

Семен принял из рук сына колос ячменя и положил его на ладонь. Что-то непривычное, необыкновенное, из ряда вон выходящее почудилось Семену в колосе с первого взгляда, прежде чем он успел осознать, в чем же состоит исключительность этого колоска.

– На, сравни, – подсказал Шурка и дал отцу другой колосок.

– Н-да! – протянул Семен и стремглав обернулся к полю. Глаза его забегали взад-вперед по бесчисленным колосьям, желтым, отяжелевшим, суховато шелестящим на легчайшем полуденном ветерке. – Н-да!

Все колосья были один к одному, как второй Шуркин колосок, но не как первый.

– Где ты его нашел? – строго, почти криком спросил отец, словно Шурка вынес ему с поля не мирный колос ячменя, а золотой царский червонец или неразорвавшийся ржавый снаряд.

– Тут и нашел. Только ты мне его отдай. Нам учительница велела.

– Ничего ты не понимаешь. Давай скорее искать еще. Как следует надо искать. Ты не понимаешь, что ты нашел!

– А что? Урод какой-то.

– Может, ты и прав. Может, это и есть урод. Но ты знаешь, что такое отбор? Как породу скота выводят, ты знаешь? Да, может, от этого колоска по всему Союзу, по всему миру новый ячмень пойдет. "Зотовец". Понял или нет? Давай скорее искать еще.

– Дай хоть поглядеть, какой он. Я ведь случайно сорвал. Вижу, мохнатый какой-то, на других не похож.

Семен между тем держал колос на ладони, поворачивая его так и сяк.

– Не мохнатый, а шестигранный. Да, так и назовем – "шестигранный". Видишь, у других колосьев два рядка зерен, а у этого шесть рядков вместо двух!

Отец и сын углубились в поиски, забыв про комбайн. Семен сначала только что не бегал бегом по ячменному полю, но потом понял, что лучше ходить тихо и попристальнее вглядываться. В голове у Семена варилась каша из прочитанного в разное время в разных книгах, брошюрах, газетах, на плакатах, услышанного по радио. Вертелись Мичурин и Лысенко, ветвистая пшеница и орловские рысаки, ярославские коровы и земляника "виктория".

Да! Была ведь сначала обыкновенная лесная земляника. Ягоды с ноготок, а потом? С наперсток. С грецкий орех. С куриное яйцо! А все как? Потому нашел кто-нибудь, вот так же, одну большую ягодку. Пересадил кустик. Или, может, от семечек. Дальше – больше. Из нового урожая опять самую крупную… А здесь-то у нас! Не просто крупное зерно ячменя – шесть рядков зерен! Революция в сельском хозяйстве. Переворот! А невежинская рябина как? Нашел человек в лесу одно дерево послаще других, выкопал и принес домой. Пастух безымянный нашел. А теперь по всей России славится невежинская рябина. Получается, что выведен новый сорт. Невежинской зовут ту рябину в честь села Невежина. Там развелась она от одного случайного деревца, оттуда и пошла.

А мы свой сорт как назовем? "Зотовец шестигранный". Или, может, в честь совхоза – "ленинец" или "ленинский". Не годится. Неизвестно, где выведен или как. Совхозов Ленина, я думаю, по Союзу не одна сотня. А если по селу назвать – "семендюковский"? Тут и "Семен" слышится, как нарочно, и семена. Но все – не то. Лучше не придумаешь, чем "зотовец шестигранный".

Долго еще бродил по полю Семен, но в этот день ни ему, ни Шурке не было больше счастья. Шурка побежал домой, и Семен строго предупредил:

– Ты вот что, Александр, пока об этом никому не болтай. Еще неизвестно, что выйдет. Может, не прорастет. Сначала мы сами тихонько попробуем. Попросим у матери кончик грядки…

Ночью Семен не мог уснуть. Как только закроет глаза, как только начнет наливаться голова сладковатой, теплой темнотой, сразу и пошли покачиваться усатые ячменные колосья. Этот, особенный, не представлялся Семену, не выплывал в поле зрения, а все те, обыкновенные, двухрядные.

"Вдруг посеешь, – думал Семен, – а вырастет обыкновенный ячмень. Скорее всего, так и получится. Но попробовать надо. И, главное, поискать еще. Неужели в целом поле он был один?"

Через два дня Семен попросил у Шурки чистую тетрадь и на обложке старательно написал: "Краткие записи о производившихся работах с ячменем. Начато в 1962 году в совхозе им. Ленина".

Тотчас появилась и первая "краткая запись".

"В 1962 году на общем массиве рядового ячменя у места, называемого "Дубки", мой сын Александр Зотов обнаружил один совсем отличный от обыкновенного ячменя колос – расположение зерен в колосе шесть рядков вместо двух рядов у обыкновенного ячменя, за что он был нами сразу назван "шестигранным". Ряды зерен на колосе образуют шесть граней…"

Тут Семен попытался нарисовать, как торчат в разные стороны шесть зерен, и у него получилось очень похоже.

"Вид колоса в поперечном разрезе", – подписал он под своим рисунком. Выходило все как-то очень по-настоящему. Как на каком-нибудь плакате или в журнале. Семен представил на миг, как все то же самое будет написано однажды и нарисовано на настоящей книжной странице, и ему поверилось в то, что это обязательно будет. Да и не может не быть. Только не вырос бы из найденных зерен обыкновенный ячмень. Говорят, даже мичуринские сорта снова перерождаются в дички.

Пониже рисунка Семен продолжал свою первую запись.

"После длительных и тщательных поисков на этом же участке мной было обнаружено еще два колоса…"

Времена года и раньше сменяли одно другое. Кто-кто, а комбайнер Семен Зотов знал, когда и как приходит весна, и ждал ее, зимуя почти в бездействии. Работа сезонная. Зимой ремонт и кое-какие мелочи. Успевал и съездить в Москву, погостеваться у Зинаиды и Олимпиады, и начитаться книжек. По вечерам ходил в клуб. Участвовал в самодеятельности – читал со сцены отрывки из "Василия Теркина", удачно воспроизводя некоторые интонации московского артиста, читающего обыкновенно эту поэму по радио. Но если бы спросить одним словом у Семена, что он делает всю зиму, мог бы Семен одним словом ответить – ждет весну.

Никогда не ждал с таким нетерпением. Разве только еще охотники да рыбаки ждут так же нужного времени года, едва ли не каждый день перебирая и пересматривая охотничье снаряжение и рыболовные снасти и словно замирая душой от сознания того, что никуда этот сезон не денется, обязательно наступит, хотя и не верится, что может не в мечтах, не во сне быть такое, чтобы утка летела над утренним камышом или чтобы дрогнул на тихой воде и пошел в сторону и в глубину поплавок.

Сводки погоды – замирало все в доме, когда начинали их передавать, – казались однообразными и тупыми, потому что в них не было явлений и бурно нарастающих признаков начинающейся весны.

Семен наблюдал за солнцем, за сосульками, за облаками, за проталинами и, конечно, за барометром, стуча по нему указательным согнутым пальцем по многу раз вдень.

Тут попалась ему в руки книжка "Народные приметы и предсказания погоды", и он читал ее, как любовный роман. "Если на Николу (19 декабря), – говорилось в книге, – день холодный и ясный – к хлеборобному году". Это само по себе было хорошо, но книжка попалась Семену в руки уже после Николы, в феврале, и теперь нельзя было воссоздать и вспомнить, какая же погода стояла на Николу. Тут еще возникало противоречие. Семен ведь ждал скорейшего прихода весны, а оказывается, по утверждению народных примет, "ранняя весна ничего не стоит". "Поздняя весна не обманет".

Остальные приметы были почти что без пользы, только будоражили воображение и как бы переселяли Семена в то самое время, которого он с нетерпением ждал, то есть в зеленое и теплое лето.