Великий ученый не появляется неожиданно: ничего не было - и вдруг возник всем на удивление. Всегда появлению большого ученого предшествуют исследования, успехи и неудачи других людей, опираясь на знания и опыт которых, великий ученый может делать открытия.

КАК ОБУЗДАТЬ АЭРОСТАТ?

Один лектор в докладе заметил, что в начале девятнадцатого века проблемами воздухоплавания занимались все, кому не лень - аптекари, пивовары, но только не специалисты. А ведь лектор был не прав.

Конечно, воздухоплаванием занимались все, кто интересовался, болел этой идеей, мечтал о полете в небо, а специалисты этим не занимались, потому что их не было. Откуда же они могли взяться, когда воздухоплавание только зарождалось?

В нашей стране до 1961 года не было специалистов по космическим полетам. Были специалисты по конструированию, изготовлению, запуску космических ракет и были летчики военной авиации, которые готовили себя к полету в космос. И вот 12 апреля 1961 года совершил первый полет в космос Юрий Гагарин, после этого он стал первым в мире специалистом по космическим полетам и ему присвоили звание летчик-космонавт.

В 1848 году писарь канцелярии кавказского наместника графа Воронцова сортировал и распечатывал очередную почту. Тут были донесения командиров крепостей и гарнизонов, разбросанных по Кавказу, были жалобы и прошения, были и доносы. Все это писарю было давно знакомо, и он раскладывал листы бумаги, готовя их адъютанту для доклада "светлейшему". Распечатав толстый пакет, писарь пробежал глазами по первым страницам, развернул лист толстой бумаги, на нем была нарисована не то птица, не то рыба, и ничего не понял в этой рукописи, которая называлась "О способах управлять аэростатами, предложения полевого инженера штабс-капитана Третесского". Адъютант вертел чертеж и так и сяк и тоже ничего не понял. Этот штабс-капитан пишет о какой-то реактивной силе струи пара или газа, а адъютант если и видел струю пара, так только по утрам, когда подавали горячий кофе и из носика кофейника легонько струился пар. Какая в нем сила?

Ну, а наместник русского царя на Кавказе тем более не станет ломать голову над этим вопросом. И пошел проект полевого инженера от канцелярии до канцелярии, пока его не упрятали на полку архива.

А ведь штабс-капитан Третесский выступил с интересным проектом. Его аэростат, по проекту, имел удлиненную форму. К этому же пришли ранее другие изобретатели и, в частности, Леппих в 1812 году. Но Третесский, предвидя, что в случае повреждения материала оболочки аэростата из него выйдет весь газ, предложил делать баллон разделенным на газонепроницаемые отсеки. В те времена и морские корабли делали без отсеков. Только к концу XIX века идея Третесского была осуществлена в судостроении. Корпус корабля разделялся водонепроницаемыми переборками на отдельные отсеки.

Тогда изобретательской мысли трудно было оторваться от птичьих крыльев и найти другой способ двигать аэростат в воздухе. Третесский предложил реактивный двигатель. На аэростате должен находиться баллон с газом или паровой котел, струя из которого вытекала бы через сопло и создавала необходимую для движения силу.

О надежности оболочки аэростата заботился и другой изобретатель - Н. Архангельский. Он предложил толстую прочную оболочку, состоящую из парусины, воловьих пузырей, медной сетки и шелка. Все это должно было скрепляться каучуком. В качестве двигателя Архангельский предложил установить паровую машину. Она должна приводить в движение крылья. Изобретатель правильно мыслил, что паровой двигатель будет более выгодным при полете на высоте. При этом понижается температура кипения воды, а следовательно, надо будет меньше сжигать в топке топлива. Кроме того, разреженный воздух окажет меньшее сопротивление выходу пара из паровой машины.

Предложение Архангельского также угодило в архив.

Об управлении аэростатами думали люди во всех концах России.

Врач Троицкого уезда Оренбургской губернии И. Юдин трудился в 1853 году над проектом аэростата с "калористическим двигателем". А в это же время в Сибири, в городе Омске работал над аэростатом, скомбинированном из трех шаровых баллонов и приводимом в движение при помощи воздушного винта, некто И. Ерковский.

В 1857 году в "Московском сборнике" Черносвитов в статье "О воздушных локомотивах" сообщил о своих аэродинамических опытах и предложил проект аэростата с паровой машиной.

Люди в нашей стране все серьезней и глубже занимались воздухоплаванием. Один из выдающихся ученых-артиллеристов того времени Константин Иванович Константинов опубликовал ряд научных исследований по воздухоплаванию и теории воздушного змея.

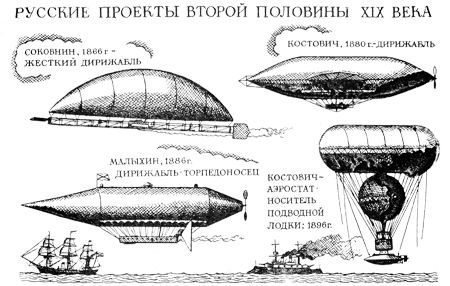

В эти же годы с палубы корабля наблюдал за птицами военный моряк Николай Михайлович Соковнин. Наблюдать за птицами любят все, а Соковнин не только созерцал, он думал, анализировал и вычислял. Он определил, что у крупных птиц на каждый фунт веса их тела приходится один квадратный фут поверхности крыльев. Ныне это в авиации называется нагрузкой на крыло и измеряется в килограммах веса груженого самолета на квадратный метр крыла. Интересно отметить, что, по высчислениям Соковнина, один фунт на один квадратный фут в нашей метрической системе мер соответствует 5 килограммам на квадратный метр и является расчетной нагрузкой для планеров. Соковнин предложил проект большого дирижабля жесткой системы с ажурным каркасом. Внутренность корабля разделялась на отдельные отсеки, а в каждом отсеке находился баллон с газом, сделанный из легчайшей непроницаемой ткани.

Это был зрелый проект воздушного корабля. И он остался без внимания. А через тридцать лет эти идеи Соковнина положил в основу своего проекта Фердинанд Цеппелин - строитель самых крупных дирижаблей начала XX века. И еще: Соковнин предложил изготовлять оболочку дирижабля из металла. Дирижабль по проекту Соковнина должен был поднимать около двух с половиной тонн, а в конструкции его предусматривалось применить тонкостенные стальные трубы, бамбук и алюминий. В эти годы впервые стали получать алюминий, и его уже тогда называли металлом будущего.

Было еще много предложений у талантливых русских изобретателей. Но все они легли на полки архивов, и неизвестно, сколько еще подобных изобретений погибло в дебрях чиновничьих канцелярий.

С таким же трудом продвигалось вперед воздухоплавание и за рубежом.

После первых полетов на дирижабле с паровым двигателем Анри Жиффара во Франции стали заниматься воздухоплаванием и англичане. Но тогдашнюю владычицу морей интересовали прогнозы погоды для мореплавания; для этого надо изучать верхние слои атмосферы. Было две возможности для этого. Либо взбираться на горные вершины, либо применить аэростат.

В изучении атмосферы особенно отличился англичанин Чарльз Грин. За всю свою жизнь он поднялся на аэростате 526 раз, сделал много наблюдений и внес много полезных усовершенствований.

Человеческой мысли бывает трудно оторваться от привычных понятий и представлений. Одни изобретатели ставили на свои аэростаты паровые двигатели, но не могли отказаться от машущих крыльев. А в 1871 году французский академик Дюпюи де Лома построил дирижабль с пропеллером диаметром 8 метров, который вращали руками восемь человек. Нетрудно подсчитать, что все эти восемь воздушных гребцов развивали мощность около 1,2 лошадиных силы. Но пропеллер помог дирижаблю двигаться со скоростью около 8 километров в час при полном штиле или противоборствовать лишь с очень слабым ветром.

Дюпюи де Лома был настоящим ученым. Он стал основательно изучать свои опыты полетов на дирижабле с гребцами. Он окончательно доказал, что управляемый аэростат, послушный воле человека и способный бороться с воздушной стихией, построить можно, но для этого надо найти подходящий легкий двигатель. Короче говоря, мысль его целиком совпала с мыслью Жуковского о том, что человек полетит не силой своих мускулов, а силой своего разума.

Но паровая машина, на которой еще летал Анри Жиффар, была тяжела, а в это время были построены первые электрические двигатели, питающиеся от гальванических батарей. Может, они дадут возможность обуздать аэростат?

В честь столетней годовщины первого полета братьев Монгольфье в 1883 году соотечественники первых аэронавтов братья Тиссандье построили дирижабль объемом 1060 кубических метров и установили на нем электродвигатель мощностью 1,5 лошадиной силы. Вся машинная установка нового корабля потянула 45 килограммов: на одну лошадиную силу пришлось 30 килограммов. Новый двигатель оказался тяжелее паровой машины Жиффара. Ныне двигатель в 1,5 лошадиной силы устанавливают на велосипедах, называют пренебрежительно моторчиком, и ездят на таком транспорте преимущественно люди пенсионного возраста, а молодым подай моторчик в 10–30 лошадиных сил.

Вполне понятно, что дирижабль братьев Тиссандье оказался тоже бессильным перед ветром.

Но люди надеялись на новый, только что освоенный электродвигатель. Уже на следующий год французские военные инженеры Ренар и Кребс построили дирижабль "Ля Франс" ("Франция"). Им удалось установить электродвигатель уже в 8,5 лошадиной силы. Правда, такой двигатель работать мог недолго. Но дирижабль уже стал дирижаблем - он летел со скоростью среднего ветра, 20 километров в час. И вот 9 августа 1884 года, впервые в истории, дирижабль "Ля Франс" с двумя пассажирами на борту пролетел по замкнутой кривой и вернулся в точку вылета. Это был поворотный момент в истории воздухоплавания. Люди поверили, что не вечно аэростат будет игрушкой ветра и что, будучи легче воздуха, может бороться с ветром. Ведь все морские суда тоже легче воды, и они могут противостоять штормам и течениям.

Так обстояло дело во Франции. А вот в Германии вера в возможности воздухоплавания терялась.

Закупив у англичан оборудование для воздухоплавательного отряда, который германское военное командование намеревалось использовать на войне, немцы тогда не сумели справиться с такой техникой, отказались от этой идеи и вскоре распустили воздухоплавательный отряд.

У германского генералитета создалось мнение, что им не догнать в воздухоплавании Францию.

Подобные настроения проникли и в Австрию.

Австрийский генерал фон Эбнер на заседании Венского военно-научного общества в декабре 1870 года заявил:

- Бесчисленные предложения различных конструкций, имеющие целью достигнуть управляемости аэростатов, безнадежно разбиты подобно квадратуре круга или проектам вечного двигателя, так как все они уперлись в доказанную математическую неразрешимость этой проблемы.

Но история часто любит подшутить над теми, кто возомнил себя пророком и считает свое мнение непоколебимым.

Именно тогда в Австрии родился прообраз будущих воздушных мамонтов. Инженер Хенлейн построил дирижабль объемом 2400 кубических метров и установил на нем двигатель внутреннего сгорания системы Ленуара. На опыте этой четырехтактной машины в дальнейшем стали строить автомобильные и авиационные бензиновые двигатели. Австрийский дирижабль был построен… но ему не суждено было подняться в небо. Нет, не из-за ошибок конструктора и не по оплошности пилотов… В это время разразился биржевой крах 1873 года.

Для постройки своего корабля Хенлейн организовал частную компанию финансистов, и эта компания распалась. Никто больше денег не дал, а их требовалось уже немного для совершения первого пробного полета. И вот готовый, наполненный газом дирижабль, как зверя на убой, вывели за город в поле, выпустили из него водород и раскромсали на части, продав остатки как лом.

Неверие, порожденное неудачами создать управляемые аэростаты, заразило, как грипп, правительства почти всех стран.

В России, несмотря на блестящие труды Дмитрия Ивановича Менделеева и других известных ученых и изобретателей: Рыкачева, Верховского, Можайского, Циолковского, несмотря на то, что в проектах дирижаблей уже явно обозначились возможности создать действительно управляемые аэростаты, различные департаменты и ведомства не хотели замечать этого.

Официальный историк русского военного воздухоплавания вынужден был с горечью заметить:

"Было ассигновано на продолжение опытов с аэростатами около шести тысяч рублей, но, конечно, на эту сумму нельзя было продолжать опыты, а можно только хранить построенное в прежнее время имущество".

Шла русско-турецкая война 1877 года. Русские войска, пришедшие на помощь болгарскому народу, страдавшему под пятисотлетним игом турецких янычар, в тяжелых сражениях под Шипкой и Плевной с большими потерями громили врага. В горной местности для наблюдения за противником очень бы пригодились привязные аэростаты, а они тихо догнивали на армейских складах.

Но Менделеев не хотел отступать. В 1880 году по его настоянию был основан VII (Воздухоплавательный) отдел Русского технического общества. Вскоре вышел первый номер журнала "Воздухоплаватель".

В эти же годы русский инженер И. С. Костович создает проект дирижабля объемом 5000 кубических метров полужесткой конструкции. Основу дирижабля составляла легкая ажурная ферма наподобие двух стрел подъемного крана, соединенных основаниями, к которой крепились двигатели, гондола и мягкая оболочка аэростата. Этот корабль приводился в движение двигателями внутреннего сгорания. К началу 1889 года все детали дирижабля, названного "Россия", были готовы, но его постигла судьба дирижабля Хенлейна. Собранные путем подписки деньги иссякли, и все дело погибло. А страна могла бы получить свой настоящий воздушный корабль задолго до проектов Фердинанда Цеппелина и Сантос-Дюмона.

На протяжении двух последующих десятилетий один за другим отвергались проекты других русских конструкторов.

КОНСТРУКЦИИ И ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

И все-таки идеи воздухоплавания, как и всякие прогрессивные идеи, постепенно овладевали умами людей и даже проникали в головы чиновников и бюрократов. Правда, в этих головах идеи отражались с вывихом. Они упорно отказывали в средствах и поддержке отечественным конструкторам и изобретателям и не жалели денег для иностранцев.

В 1886 году военное ведомство заказало аэростат фирме Иона в Париже за 100 000 франков. Деньги были затрачены впустую. В течение шести лет безуспешно тратили средства на аэростат Вельферта.

В то время как был умышленно забракован проект Костовича, когда необоснованно отклонили проект цельнометаллического дирижабля Циолковского, российский военный агент Зуев доносил своему начальству, что австрийский гражданин Давид Шварц, лесничий по специальности, изобрел управляемый аэростат. Военный министр Ванновский распорядился пригласить Шварца и выделить ему деньги на работы.

Шварц никакого проекта не представил, и никто из инженеров с его идеями не знакомился. Деньги фактически отпускались под честное слово. Шварц, приехав в Россию, сразу принялся строить дирижабль, и только тогда выяснилось, что оболочку он намеревался изготовить из алюминия. На это потребовалось не 10 000 рублей, как было заявлено ранее, а значительно больше, и военное ведомство, не задумываясь, согласилось на дополнительные расходы.

Постройка продолжалась весь 1893 и 1894 годы. Алюминий привозили из-за границы.

Шварц во время работы то и дело менял конструкцию. Требовались все новые материалы и деньги. Русское военное ведомство, не спросив о ходе работ, обязало воздухоплавательный парк предоставить все условия для работы Давиду Шварцу.

Основу его дирижабля составлял каркас из кольцевых алюминиевых шпангоутов и продольных балок - стрингеров, к которым приклепывалась обшивка из листового алюминия. По форме корпус представлял цилиндр с конусом на конце, а корма была плоской, как у бочки. Объем дирижабля был 3284 кубических метра. А уже давно конструкторы пришли к выводу о том, что оболочка дирижабля должна быть удобнообтекаемой, с плавными переходами от носа к корме, как тело рыбы или птицы. В этом отношении форма дирижабля Леппиха 1812 года была совершеннее, чем форма дирижабля Шварца.

Опираясь больше на одаренность и интуицию, которыми он, несомненно, обладал, Шварц не мог рассчитать необходимые напряжения и усилия при заполнении оболочки газом. Введенные внутрь ее баллоны из тонкого лакированного шелка не выдержали давления газа и лопнули.

Шварц заявил, что баллоны невозможно изготовить в России, получил еще 10 000 рублей на дальнейшие работы, уехал за границу и не вернулся. Он увез с собой не только деньги и чертежи, но и большой производственный опыт.

Немецкий фабрикант прокатного алюминия Карл Берг, заинтересованный в сбыте своей продукции, дал Шварцу деньги для постройки второго цельнометаллического дирижабля с учетом накопленного в России опыта.