ПОСЛЕДНИЕ УСИЛИЯ

Фельдъегерь поручик Штос нагнал обоз на марше и вручил генералу Чесменскому письмо от Аракчеева. Председатель департамента военных дел благодарил генерала за участие в кампании Леппиха, передавал повеление царя, чтоб и в Нижнем Новгороде все находилось под надзором Чесменского. Поручика Штоса, прибывшего с пакетом, из того места, где он настиг обоз, направить вместе с Леппихом и потребными людьми на почтовых лошадях в Петербург.

Вместе со Штосом генерал Чесменский послал в Петербург подробный отчет о том, что вывезено из Воронцово, что уничтожено, и приложил подробную смету эвакуации. Такие отчеты генерал отправлял с первой же оказией. Они в основном сообщали о дорожных расходах.

В это тревожное для России время, когда Наполеон сидел в горящей Москве и ждал предложения о мире, император Александр метался по своему кабинету во дворце и не знал, что предпринять дальше, а Кутузов в Тарутине готовил свою армию для разгрома французов, Леппих, прибыв в Петербург, добился приема к царю, а чуть позже написал Александру о том, что на эвакуацию из Воронцово дали всего 3 часа, многое не успели увезти и уничтожили на месте. Леппих просил дать ему в Ораниенбауме строение размером 50 на 20 футов и 8 других покоев, отапливаемых ежедневно. А еще просил отпустить лесу с адмиралтейского магазейна и вернуть ему людей, отправленных из Воронцово в Нижний Новгород.

5 октября 1812 года Аракчеев доложил письмом Александру I, что в аптекарских складах Петербурга нужного количества купоросного масла нет. Оно есть на складах купца Тала по 50 рублей пуд с погрузкой и выгрузкой за счет поставщика. Господин Шмит требует 200 пудов купоросного масла и 200 пудов железа и что на все это потребно 11 300 рублей.

Деньги по указанию царя были опущены.

6 ноября 1812 года, в дни, когда остатки армии Наполеона отступали по ими же разоренной смоленской дороге под непрерывными ударами русских войск, Леппих написал Александру, что не сможет прилететь из Ораниенбаума в Петербург из-за мороза и "недостатка разных нужд в приготовлении баллона, в котором из-за погоды и длительной перевозки из Москвы в Нижний Новгород, а оттуда в Ораниенбаум образовались дыры. Газ уходит еще и через неприметные отверстия".

Вскоре Аракчеев направил в Ораниенбаум адъютанта Тизенгаузена, который ознакомился с работами Леппиха и пришел к выводу, что предложения оного основательны.

Ноябрьский ветер гнал над Финским заливом струи снега, изредка мутная пелена рассеивалась, и тогда был виден низкий берег Кронштадта и пятнистая замерзшая гладь залива.

Над одним из дворов Ораниенбаума метался по ветру аэростат, удерживаемый веревками на высоте в несколько саженей. В гондоле аэростата маячила взъерошенная фигура Леппиха. Он откидывался всем телом, так что голова задиралась к небу, и изо всех сил махал крыльчатыми веслами. Вымотавшись, он перевешивался через край гондолы и спрашивал, не появлялась ли слабина на веревке, когда он греб.

Мастер Федот отрицательно мотал головой. Леппих требовал опустить аэростат, отсоединял от гондолы весла, бежал с ними в мастерскую и начинал переделывать. Потом снова с посиневшим от стужи лицом поднимался над крышами домов и до полной потери сил махал крыльчатыми веслами.

Потом Леппих перенес весла из гондолы к середине баллона и построил дополнительные рычаги.

Федот пробовал тянуть за веревку, удерживающую аэростат, но как бы сильно Леппих ни греб, натяжение веревки не уменьшалось - и Леппих снова спускался и шел в мастерскую.

- Против такого ветра одному не выгрести, - как-то заметил Федот. - Лодку порой против течения на веслах не двинешь, бечевой тянут. - Он навалился плечом на веревку, попробовал тянуть аэростат. - Да тут и лошади не справиться.

20 ноября 1813 года генерал-майор Вындомский, посланный к Леппиху, написал Аракчееву о том, что господин Шмит по нескольку раз в день поднимается в шаре на привязи не менее 5–6 саженей, но тафтяные крылья оказались слабыми, и сколько Шмит ни бьется, сила крыльев не увеличивается. В заключение генерал заявил, что шар если и полетит, то только по воле ветра и что Леппих шарлатан и ничего не понимает в рычагах.

К концу 1813 года работы по созданию аэростата были свернуты и по имеющемуся донесению на имя Аракчеева механик Шмит 25 февраля 1814 года покинул Россию и уехал в Вюрцбург.

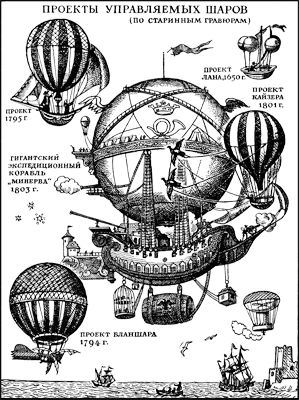

Так закончилась одна из первых попыток в истории создать управляемый аэростат - прообраз дирижабля.

Наверняка где-то во французских архивах хранятся документы о попытке построить во Франции нечто подобное. Неизвестно, как проводились работы, но ясно только одно, что они должны были обязательно закончиться неудачей.

В те годы аэростаты уже поднимались в воздух, но не могли передвигаться по воле человека, а люди стремились по принципу лодок и галер использовать для движения аэростата физическую силу человека, о чем уже ранее упоминали.

И если даже допустить, что Леппих построил бы свой большой аэростат с 40 гребцами, а построить он в принципе мог, то аэростат бы поднялся в воздух. Объем его оболочки должен был быть не менее 20 000 кубических метров, чтобы нести по воздуху конструкцию, 40 гребцов и 12 000 фунтов груза. Но такое огромное сооружение передвигать в воздухе, особенно против ветра, усилиями сорока человек было невозможно, аэростат все равно бы стал игрушкой самого слабого ветра. Подобные более удачные попытки делались позднее, и мы в дальнейшем убедимся еще раз, что человек может летать не силою своих мускулов, а только силой своего разума.

Но не будем огорчаться неудачами изобретателей прошлого. Они шли по непроторенному пути, и порой стоит удивляться их смелым догадкам и мыслям, предвосхитившим в своих, казалось бы безумных, попытках проекты будущего.

В противном случае можно назвать шарлатанами и прожектерами многих изобретателей и ученых, чьи проекты так и не были осуществлены, но чьи имена мы с гордостью произносим и поныне.

Рассматривая проект аэростата Франца Леппиха, нетрудно увидеть в нем все принципиальные узлы дирижабля полужесткой системы, который впервые был построен во Франции 90 лет спустя, а в сетке, охватывающей оболочку аэростата, нетрудно увидеть прообраз "грузовой цепной сети", применяемой на современных мягких американских дирижаблях типа "блимп", хорошо зарекомендовавших себя в длительной эксплуатации.

После 1812 года во многих странах неутомимая изобретательская мысль упорно искала путь в небо, боролась за власть над воздушной стихией. Это были первые шаги в небе, первые ступени господства над воздухом. Каждый полет и даже каждая неудача все-таки были движением вперед к познанию воздушной стихии, ее основных физических законов, к овладению техникой воздухоплавания и конструирования летательных аппаратов. Развитие воздухоплавания было начальным этапом развития авиационной науки и техники, достигшей в наши дни блистательных успехов.

ГЛАВА III

НАД КРЫШАМИ ПАРИЖА

ДВА ЗАКАТА В ОДИН ДЕНЬ

С неба прямо на маленькую французскую деревушку Гонесс опустилось чудище - дьявольское порождение. Кожа его была голой, ни единого волоска, землисто-серого цвета и противно лоснилась. Десятки щупалец безобразно болтались в воздухе, а когда чудовище опустилось на землю, щупальца бессильно распростерлись на траве. Лежа на земле, чудовище вздрагивало, пучилось, словно находилось при последнем издыхании, и распространяло вокруг себя зловоние.

Перепуганные крестьяне сначала разбежались кто куда, но потом, видя, что чудовище не собирается ни на кого нападать, осторожно приблизились к нему и притащили с собой местного кюре (попа). Его подталкивали в спину, но кюре упрямился и все крестил чудовище издали, а оно не обращало на него внимания и медленно худело на глазах. Тогда кто-то из отчаянных сбегал за ружьем и, подкравшись из-за забора, выпалил волчьей картечью. Чудовище сильно вздрогнуло, глухо зашипело и испустило дух, распластавшись по земле, как блин. После этого толпа, осмелев, набросилась на него и в исступлении разодрала в клочья, окончательно убедившись, что это был оборотень. Так как кожа его превратилась в обыкновенное полотно, пропитанное чем-то вроде вареного льняного масла, а щупальца - в обыкновенные веревки.

Через несколько дней перед толпой крестьян было прочитано разъяснение правительства Франции:

"Предупреждение народу относительно поднятия шаров или воздушных глобусов. Шар, которым оно было вызвано, был пущен августа 27-го дня 1783 года в 5 часов вечера на Марсовом поле".

Далее объяснялось, что этот шар не дьявольщина, а открытие ученых, и никакого зла людям он причинить не может, а, наоборот, окажется полезным для потребностей общества.

В деревне Гонесс 27 августа 1783 года опустился первый в истории воздушный шар, наполненный водородом. Получать чистым водород тогда еще не умели, и газ имел примеси, среди них сероводород, обладающий противным запахом.

Первые успехи братьев Монгольфье всколыхнули Францию. 10 декабря 1793 года Академия наук присвоила обоим братьям звание членов-корреспондентов, а спустя две недели присудила им премию, предназначенную для поощрения наук и искусств. Король Франции Людовик XVI наградил Этьена орденом святого Михаила, Жозефу назначил пожизненную пенсию в 1000 ливров ежегодно, а их престарелому отцу была пожалована дворянская грамота.

Многие тогда считали, что отныне воздухоплавание является свершившимся фактом и что управление воздушными шарами - пустяки по сравнению с тем, что достигнуто. Люди считали, что самое главное - суметь подняться в воздух, а там уж непременно полетишь. Ведь до этого о полетах только мечтали.

По силе воздействия на сознание людей это можно сравнить с запуском первого искусственного спутника Земли, осуществленным в нашей стране. После этого уже ни у кого не было сомнения, что рано или поздно в космос отправится человек, что и было совершено Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года.

Нечто подобное переживали люди в конце XVIII века.

По требованию министра королевского двора Академия наук назначила комиссию, которая решила вызвать братьев в Париж для повторения опыта за счет Академии наук.

Неизвестно почему, но комиссия работала очень медленно и вяло, а нетерпение общественности возрастало. Охваченный общим энтузиазмом профессор Ботанического сада Фожа де Сен-Фон открыл подписку для сбора средств на постройку новых шаров. За несколько дней подписка принесла профессору 10 000 франков.

К постройке нового шара Фожа привлек довольно известного в то время физика Шарля и двух опытных техников, братьев Робер.

Надо заметить, что братья Монгольфье не совсем правильно истолковывали физическую сущность полета их шара. Они наполняли шары дымом от горящей смеси шерсти и сырых опилок, чтобы получить дым с "электрическими свойствами", благодаря которому-де шар притягивается к облакам.

Шарль был ученым, он понимал истинную силу, которая поднимала в воздух шары Монгольфье и, зная свойства других газов, решил построить шар, наполняемый не горячим воздухом и дымом, а водородом. Эта задача облегчалась тем, что братья Робер знали, как приготовить ткань, непроницаемую для воды и воздуха.

Шарль и братья Робер с энтузиазмом взялись за дело и за 25 дней сделали шар из шелка, покрытого специальным лаком, но с наполнением оболочки водородом пришлось изрядно повозиться. Ведь водород был открыт недавно, в 1766 году, английским физиком Кавендишем. Этот газ получали ученые в своих лабораториях небольшими порциями в пробирках или ретортах, а Шарлю надо было наполнить шар объемом в 25 кубических метров.

Когда это удалось, шар с торжественностью был перенесен на Марсово поле Парижа и при огромном стечении народа был выпущен в воздух. Он быстро поднялся в небо, прошел тучу, но на высоте, с падением атмосферного давления, оболочка не выдержала и лопнула. Шар упал в 24 километрах от Парижа в деревне Гонесс, перепугав ее жителей. В это время в Париж прибыл Этьен Монгольфье. Неожиданная конкуренция со стороны Шарля и братьев Робер его ничуть не смутила, и он с удвоенной энергией принялся сооружать свой шар.

Первый монгольфьер, изготовленный из упаковочного полотна и оклеенный бумагой, попал под ливень и размок. Вскоре был изготовлен второй шар, и вот на нем поднялись первые живые аэронавты - овца, петух и утка.

21 ноября 1783 года на монгольфьере поднялись молодой физик Пилатр де Розье и маркиз Д'Арлан. Их полет длился 25 минут, за это время аэронавты пролетели расстояние в 8 километров. Дело не обошлось без происшествий. На высоте 1000 метров ветром разбросало огонь из жаровни, и корзина шара загорелась. Аэронавты сумели справиться с пожаром и потушили заодно жаровню. Шар начал опускаться в Сену. Пришлось снова развести огонь, чтобы шар отнесло в сторону от реки. При спуске, когда корзина коснулась земли, Д'Арлан сумел выскочить, а масса шара накрыла оставшегося в корзине Пилатра де Розье, а так как в жаровне горел огонь, аэронавт мог сгореть заживо. Общими усилиями аэронавты разорвали оболочку и затушили жаровню.

Но не все верили в возможность полета человека.

В 1782 году знаменитый астроном и математик Лаланд в ответ на газетные статьи о попытках изобретателя Бланшара построить крылатую летательную машину поместил в "Парижской газете" письмо "Авторам газеты", где писал:

"Доказана полнейшая невозможность для человека подняться или даже держаться в воздухе: член Академии наук Г. Кулон уже более года тому назад в одном из наших заседаний прочел мемуар, в котором он показал путем расчета сил человека, выведенных из опыта, что для этого нужны крылья в 12–15 футов, которые двигались бы со скоростью трех футов в секунду; и значит, только невежда может заниматься такого рода попытками…"

Мужество и величие любого ученого заключается не только в том, что он всю жизнь борется за свою идею, но и в том, чтобы критически оценивать все то, что он сделал, и иметь в себе силы признать свои ошибки, заблуждения и отказаться от них. Впрочем, это относится не только к ученым, а к любому человеку.

Лаланд тогда пытался во что бы то ни стало отстоять престиж Академии наук и далее в письме заявил: "…Невозможность удержаться в воздухе, ударяя по нему, так же несомненна, как и невозможность подняться, благодаря удельному весу освобожденных от воздуха тел".

А через год в небо поднялись первые воздушные шары. Неизвестно, что чувствовал и говорил Лаланд, когда в той же Академии наук обсуждалось изобретение Монгольфье, где, как позже писала газета, "мнения столь ученого математика имело силу закона, и Бланшар был безжалостно осмеян".

Сам Бланшар нашел в себе мужество и благородство заявить в марте 1794 года:

"Я воздаю глубокую и искреннюю хвалу бессмертному Монгольфье, без которого, признаюсь, мои крылья годились бы, может быть, лишь для того, чтобы беспомощно потрясать ими стихию, упорно отталкивающую меня на землю, как тяжеловесного страуса, меня, который думал оспаривать дорогу к облакам".

И совсем по-иному отнесся к полету монгольфьера, находившийся в то время в Париже, знаменитый ученый Вениамин Франклин. Он наблюдал полет и приземление воздушного шара и один из первых подписал протокол об этом полете. Но когда корреспондент спросил ученого, что он думает по этому поводу, Франклин сдержанно ответил:

- Разве можно сказать, что выйдет из ребенка, только что появившегося на свет?

Интересно привести высказывание одного известного в то время полицейского начальника маркиза Д'Аржансона, который еще до первых полетов на воздушных шарах писал:

"Я убежден, что одно из первых открытий, которое будет сделано, может быть, в нашем веке, - это искусство летать по воздуху. Этим способом люди будут путешествовать быстро и с удобствами, будут даже перевозить товары на больших летающих кораблях.

Будут воздушные армии. Наши теперешние фортификации сделаются бесполезными. Охрана имущества, честь женщин и девушек подвергнутся большой опасности, если не будут учреждены воздушные патрули, которые обрежут крылья нахалам и разбойникам. Артиллеристы научатся, однако, стрелять влет. Для королевства потребуется новая должность государственного секретаря воздушных сил".

После полета Пилатра де Розье и Д'Арлана, Шарль и братья Робер решили тоже подняться в воздух, но уже на водородном шаре. Через месяц шар был готов. Он имел диаметр 9 метров и был изготовлен из шелковых полос красного и желтого цвета. Корзина аэростата была сделана в виде римской колесницы. Внешнему виду машин тогда придавали большое значение и зачастую их украшали с большим художественным мастерством и вкусом. Вспомните старинные экипажи, пушки, оружие, ныне выставленные в музеях. Многие из них могут быть образцом искусства.

Наряду с большими научными познаниями физик Шарль был талантливым изобретателем. Можно без преувеличения сказать, что им были созданы все основные узлы и конструкция аэростата, с небольшими изменениями дошедшая до наших дней.

1 декабря 1783 года из Тюильрийского сада на виду у четырехсоттысячной толпы состоялся первый полет на воздушном шаре, наполненном водородом.

Перед стартом Шарль решил выпустить маленький пробный шар, чтобы определить направление ветра на высоте. В это время Шарль заметил в толпе зрителей Этьена Монгольфье. Ученый подошел к изобретателю, протянул ему веревку, на которой держался шар, и громко заявил:

- Вам надлежит указать нам дорогу к небесам.

После этого в воздух поднялся аэростат с Шарлем и одним из братьев Робер на борту. Шар пролетел 36 километров и благополучно приземлился близ местечка Нейи. Возбужденный успехом Шарль тут же решил снова подняться в воздух один, без компаньона. Да иначе поступить было нельзя, так как для приземления часть водорода из оболочки была выпущена, а пополнить газ было невозможно.

За десять минут аэростат поднялся на высоту 3000 метров и опустился в четырех километрах от места старта. Шарль заявил, что ему за один и тот же день удалось увидеть два заката. Он поднялся после захода солнца и снова был освещен его лучами на высоте.

Пройдет около ста восьмидесяти лет, и советский летчик-космонавт Герман Титов за одни сутки увидит семнадцать космических зорь.

А тогда Шарль заявил, что впечатления и все пережитое за время полета настолько велики, что он больше никогда не поднимется на шаре. И действительно, после этого Шарль больше ни разу не полетел на аэростате.