"Я знал о той всегдашней ненасытной жадности, с какой публика идет на всякого рода аэростатические зрелища, и я сказал себе: для того чтобы осуществить завоевание воздуха при помощи приборов более тяжелых, нежели воздух, чтобы убить воздушные шары, которые сбили нас с правильного пути за последние восемьдесят лет, несмотря на то, что за это время наука сделала много ценных приобретений, я построю воздушный шар - последний воздушный шар - таких необычайных размеров, о каких лишь могли мечтать американские газеты: шар высотой в две трети башен собора Парижской богоматери, который способен будет унести в своем двухэтажном домике из ивовых прутьев от 35 до 40 пасажиров - при наполнении светильным газом и больше ста - при наполнении водородом, который, наконец, благодаря своей огромной подъемной силе, мог бы оставаться двое, трое, четверо суток в воздухе и совершать настоящие длинные путешествия. И один очертя голову я бросился в это предприятие, которое обещало столь блестящие результаты и которое до сих пор оказалось бедственным".

Кое-как собрав по подписке между своими друзьями 10 000 франков, Надар купил шелку, устроил у себя швальную мастерскую, а сетку, корзину-домик и прочие принадлежности заказал известной по изготовлению аэростатов фирме Иона.

И вот 4 октября 1863 года на Марсовом поле собралось более двухсот тысяч парижан. Аэростат, названный "Гигантом", был готов к старту. На первый полет пришлось всего 13 пассажиров, среди них была одна женщина, принцесса де ла Тур Д'Овернь, заплатившая за место в корзине 1000 франков. В 6 часов вечера раздалась команда: "Отдать концы!". Под восторженные овации зрителей шар величественно взмыл к небу.

Корзина-домик была оборудована со всеми удобствами. После заката солнца был сервирован изысканный ужин, и настроение у пассажиров было превосходное. Наступила ночь. "Гигант" попал в густой туман, который при соприкосновении с шаром превратился в обильную холодную росу, и пассажиры промокли до нитки. Потом "Гигант" стал опускаться и сильно ударился о землю. Ветра не было, и удалось довольно легко закрепить аэростат. От сбежавшихся крестьян путешественники с огорчением узнали, что пролетели всего 50 километров от Парижа и опустились возле города Мо.

Только через несколько дней Надару удалось выяснить причину неудачи. Дело в том, что конструкторы не рассчитали упругости резин, закрывающих газовый клапан. Из-за огромных размеров шара клапанная веревка была длинной, под тяжестью ее клапан открылся - и "Гигант" летел, постепенно теряя газ.

18 октября "Гигант" снова поднялся в воздух с девятью пассажирами на борту. Ночь прошла спокойно. Утром путешественники увидели, что они летят над Бельгией, вскоре шар пересек и Голландию. Под действием солнечных лучей газ в оболочке стал расширяться настолько, что возникла угроза ее разрыва, и пришлось выпустить часть водорода, но выпустили его слишком много, и спуск шара перешел в падение, которое никак не могли остановить. "Гигант" ударился о землю, подскочил, подхваченный сильным, переходящим в бурю ветром, подпрыгивая, понесся по полю, и можно представить, что творилось в корзине-домике. Зацепиться и удержаться на месте было невозможно, так как от первого удара оборвались якоря.

Аэростат выволок корзину, внутри которой все перемешалось - мебель, продукты, приборы, люди, на линию железной дороги, и машинист поезда едва успел остановить состав и тем самым избежать катастрофы. "Гигант" полетел дальше, сшибая, как спички, телеграфные столбы. Никто из пассажиров не мог стоять на ногах, кроме Надара, вскоре и тот упал без сознания. Достигнув леса, аэростат застрял и остановился. Большинство пассажиров получили тяжелые увечья с переломами рук и ног. Вскоре их подобрали и отвезли в Ганновер.

Эта авария произвела тяжелое впечатление на парижан и в особенности на единомышленников Надара. Но он не сдавался. Едва оправившись от ушибов и ран, Надар поехал в Лондон, чтоб демонстрировать "Гигант" на выставке. Выставка дала 19 000 франков, что вместе со сбором от двух путешествий составило 79 000 франков, тогда как расходы на аэростат достигли 200 000 франков. Таким образом вместо предполагаемого фонда для постройки аэронефа и пропаганды авиации накопилась задолженность в 121 000 франков. О помощи со стороны правительственных органов нечего было и думать.

Однако и это не сломило Надара. В том же году он организует Общество поощрения воздушной навигации при помощи приборов тяжелее воздуха, в члены которого вошли известные ученые Бабинэ, Тейлор, Биксио и другие. Надар создает первый французский печатный орган авиации "Аэронавтика".

На следующий год Надар совершает еще три полета на "Гиганте". Один из Брюсселя, второй, чуть не закончившийся катастрофой, из Лиона и третий из Амстердама, а затем продает аэростат одной акционерной компании, которая выставила "Гиганта" на всемирной выставке 1867 года.

Но все, что было сделано энтузиастами динамического воздухоплавания, то есть авиации, не осталось бесплодным. Идеи легли в основу дальнейших поисков, дерзаний и открытий, пока, наконец, не привели к победе.

А таких и еще более трагических случаев, как с "Гигантом", было много на пути развития воздухоплавания и авиации. Новое никогда не дается легко. Нужны воля, знания, отвага и риск - удел сильных духом людей - энтузиастов, борцов за свои идеи.

ВО ИМЯ КОММУНЫ

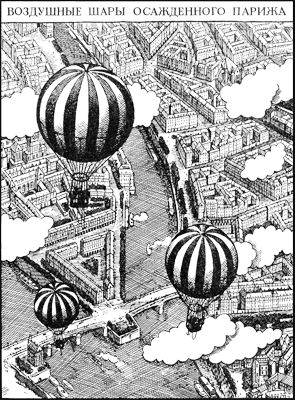

Вспыхнула франко-прусская война. Бездарная политика французского короля Луи Наполеона поставила страну на грань катастрофы. В сентябре 1870 года кайзеровские войска подошли вплотную к Парижу и блокировали его. Столица оказалась отрезанной от всей страны и от всего мира. Огромный город с двухмиллионным населением превратился в остров, штурмуемый со всех сторон свинцом и огнем.

И вот однажды в кабинет директора почт вошел воздухоплаватель Манжен и заявил, что есть единственный способ связи Парижа с внешним миром - на аэростатах.

Когда в осажденном Париже объявили мобилизацию аэростатов, то их оказалось ничтожно мало. Тогда был выдан заказ на срочное изготовление 60 шаров конструкторам Иону и братьям Годар. Им же поручили подготовку, обучение воздухоплавателей и организацию воздушных перевозок. Были вновь созданы отряды аэростьеров.

И вот 23 сентября 1870 года в воздух поднялся первый аэростат связи. Подхваченный свежим ветром, он поплыл над крышами Парижа, боевыми позициями французских и немецких войск. Затем под ним проплыли строгие парки и пышные дворцы Версаля, захваченного пруссаками.

Услышав во дворе крики, Бисмарк, располагавшийся тогда в Версале, выскочил на балкон и увидел плывущий в небе аэростат с развевающимся французским флагом. Железный канцлер пришел в бешенство и закричал: "Это не лояльно!" И тут же отдал приказ расстреливать пойманных воздухоплавателей, как шпионов. Затем Бисмарк распорядился выдать заказ пушечному фабриканту Круппу на срочное изготовление оружия против аэростатов - на так называемые воздушно-шаровые мушкеты. Это зенитное орудие было вскоре изготовлено, но особенного вреда аэростьерам не причинило. Тем не менее французы запуски шаров стали производить ночью. Прожекторов тогда не было, полет аэростатов был совершенно бесшумным, и пруссаки оказались бессильными в борьбе с ними.

На воздушных шарах можно было поддерживать только одностороннюю связь, а как осуществить обратную? На помощь пришли голуби. Их брали с собой в аэростаты, и они сами возвращались в Париж с депешами. Для того чтобы один голубь мог доставить много писем, фотограф Дагрон придумал способ фотографировать их на тонкие пленки до микроскопических размеров. Тогда один голубь мог перенести с собой до 3000 депеш. В Париже микрофотопленки вставлялись в проекционный, или, как тогда называли, волшебный, фонарь, текст читали, переписывали с экрана и отправляли адресатам по внутригородской почте.

В течение четырех месяцев осады Парижа было отправлено 64 аэростата, из которых 5 были захвачены пруссаками, 2 пропали без вести, - видимо, были унесены в море или сгорели в воздухе. На остальных были перевезены через линию фронта 91 пассажир и 10 000 килограммов писем, а голуби доставили в Париж более 100 000 депеш.

18 марта 1871 года пролетариат французской столицы восстал и провозгласил Парижскую Коммуну. Начались семьдесят два великих и бессмертных дня первой в мире власти рабочих. Буржуазия пошла на сговор со своими недавними врагами, реально увидев не только призрак коммунизма, но и услышав его первые шаги.

Понимая, что без поддержки рабочих и особенно крестьян всей страны Коммуне не выстоять в этой неравной и жестокой борьбе, руководители Коммуны обратились с воззванием к крестьянам. Эти воззвания доставляли через линию фронта опытные разведчики и отряды аэростьеров, организованные Коммуной. Опустевшие, замершие железнодорожные станции и вокзалы города превратились в стартовые площадки аэростатов.

Они поднимались и плыли над уличными баррикадами, над разрушенными предместьями, над дымом и пламенем революционной битвы. Пролетая над деревьями и полями, аэронавты разбрасывали листовки воззваний. Коммуна била набат. Коммуна звала на бой. Коммуна призывала к победе. Более 100 000 воззваний из восставшего Парижа пронесли во все концы страны аэростьеры Коммуны.

ПЕРВЫЙ ДИРИЖАБЛЬ

Заканчивая рассказ о том, как развивалось воздухоплавание во Франции, следует еще рассказать о создании первого управляемого аэростата, названного впоследствии дирижаблем.

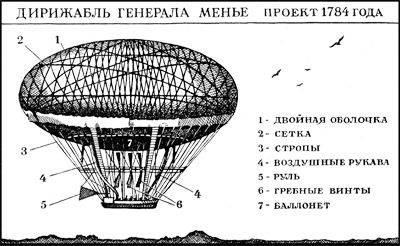

Еще в годы первых полетов Монгольфье и Шарля воздухоплаванием занялся военный инженер, член Академии наук Менье. Во время французской революции он был в республиканской армии генералом инженерного корпуса и погиб в 1793 году в сражении при Майнце.

Инженер Менье замышлял грандиозный проект путешествия на воздушном шаре вокруг света. Для этого он хотел построить воздушный корабль на 30 человек. Оболочка аэростата должна была состоять из двух частей: внутренней, непроницаемой, наполненной водородом, и так называемой предохранительной наружной оболочки из прочного толстого холста, усиленного веревочной сетью. Между этими двумя оболочками предполагалось накачивать воздух, который играл роль балласта и в то же время обеспечивал аэростату прочную форму. Воздух между оболочек должен был накачиваться при помощи больших мехов. Вес аэростата при этом увеличивался, и он начинал опускаться. Для подъема аэростата часть сжатого между оболочками воздуха выпускалась в атмосферу.

Аэростат Менье мог лететь только по ветру. Перпендикулярные ветру перемещения аэростата Менье намеревался осуществлять при помощи "винтообразных весел", приводимых в движение силою экипажа. Такой маневр, по мнению автора, позволил бы аэростату выбирать наиболее благоприятное направление ветра.

Проект Менье вряд ли можно было осуществить, хотя бы только потому, что для постройки требовались громадные средства. Но сам проект оказал большое влияние на развитие конструкторской и изобретательской мысли. И многие последующие энтузиасты воздухоплавания в своей работе исходили из идей Менье.

Одной из первых рациональных и строго научных попыток осуществить управление аэростатом является работа французского инженера Анри Жиффара.

Анри Жиффар родился в Париже в 1825 году. С самого раннего детства он увлекался механикой, строил действующие модели водяных и ветряных мельниц и другие механические игрушки. Влечение к технике было настолько сильным, что, окончив Бурбонский колледж, он поступил простым рабочим в механические мастерские Сен-Жерменской железной дороги.

Там заметили пытливого и способного юношу. Вскоре он стал машинистом паровоза.

Но трудная практическая работа железнодорожника не ослабила интереса Жиффара к науке. Терпеливо и упорно он изучал теоретические труды по физике, механике и другим наукам. Он приобрел обширные и глубокие знания, очень плодотворно проявившиеся впоследствии.

В девятнадцать лет Анри заинтересовался воздухоплаванием. Ему удалось несколько раз подняться в воздух на аэростате воздухоплавателя Годара.

Ясно понимая, что мускульной силой человеку с воздушной стихией не справиться, молодой изобретатель взял привилегию (патент) на "применение пара к воздухоплаванию", в которой дал описание изобретенного им управляемого аэростата.

Этот корабль имел форму заостренного с обоих концов веретена длиною 44 метра при наибольшем диаметре 12 метров. Объем его был 2500 кубических метров. При помощи сети из крепких веревок, охватывающей почти всю оболочку, баллон аэростата соединялся с деревянным брусом длиною в 20 метров. К одному концу бруса был прикреплен треугольный парус, выполняющий функцию руля поворота. К этому же брусу подвешивалась деревянная платформа, на которой размещались: паровой котел с машиной и пропеллером, бортовые запасы угля, балласт и сам аэронавт. Котел был вертикальный. Из-за опасности воспламенения газа в оболочке дымовая труба выходила вниз, под платформу. Паровая машина мощностью в 3 лошадиных силы сообщала пропеллеру скорость вращения 110 оборотов в минуту.

Вес распределялся следующим образом:

Аэростат с клапаном - 320 кг

Сетка - 150 кг

Брус, подвесные и якорные канаты и руль - 300 кг

Паровая машина с пустым котлом - 150 кг

Вода и уголь в момент старта - 60 кг

Станок машины, платформа, баки для воды и угля - 420 кг

Гайдроп - 80 кг

Вес аэронавта - 70 кг

Всего: 1550 кг

В распоряжении воздухоплавателя оставалось еще 240 килограммов подъемной силы аэростата, которые предназначались для запасов воды, угля, служивших одновременно и балластом.

Средств на постройку аэростата у Жиффара не было, на помощь ему пришли два молодых инженера Давид и Сиам, которые своим трудом и средствами помогли изобретателю осуществить его проект.

24 сентября 1852 года с парижского ипподрома в присутствии немногочисленной публики Жиффар поднялся в воздух на своем аэростате. Дирижабль довольно хорошо слушался руля и поворачивал в воздухе по воле аэронавта.

Пофыркивала паровая машина, свистел лопастями пропеллер, сообщая дирижаблю скорость 2–3 метра в секунду, то есть 7-10 километров в час. Но ветер в этот день дул со скоростью больше чем 3 метра в секунду и поэтому дирижабль Жиффара не мог идти против ветра. Но это не обескуражило конструктора, так как скорость полета дирижабля была Жиффаром вычислена заранее. Важно было другое: можно управлять аэростатом или нет? И всем присутствующим было ясно, что управлять дирижаблем можно, а скорость его полета зависит только от мощности двигателя.

Через три года Жиффар заканчивает постройку нового дирижабля объемом в 3200 кубических метров с более мощной паровой машиной. В воздух поднялись Жиффар и Габриэль Ион. Несмотря на то, что ветер был сильнее, чем при испытании первого дирижабля, Жиффар поднял до предела давление в котле, и корабль некоторое время противоборствовал ветру. Но аэродинамические свойства формы дирижабля, а также его конструкция были еще недостаточно изучены и аэростат задрал нос кверху. Сетка и подвешенная к ней гондола поползли к корме. Воздухоплаватели не растерялись и открыли газовый клапан, - здесь сказались практические навыки Жиффара, приобретенные как при воздушных полетах с Годаром, так и за время работы паровозным машинистом.

Окутанный клубами дыма и пара дирижабль опустился на землю, и в этот момент из-за большого дифферента на корму оболочка выскользнула из сетки, как дыня из авоськи, и мгновенно исчезла в тучах.

Несмотря на неудачный финиш, воздухоплаватели понимали, что цель близка. Нужно было найти нужную конструкцию корпуса и построить более мощную паровую машину.

В том же 1855 году Жиффар решается проектировать дирижабль объемом 220 000 кубических метров. Дирижабль такого объема начали проектировать в США только в 1963 году. Паровая машина, по расчетам Жиффара, должна была весить 30 тонн и сообщать кораблю скорость 20 метров в секунду, то есть 72 километра в час. Нетрудно подсчитать, что при наполнении водородом оболочки такого исполина полная подъемная сила его была бы около 220 тонн, и он смог бы брать полезный груз весом 60-100 тонн. Обычно для дирижаблей полезная нагрузка лежит в пределах 1/4 - 1/2 полной подъемной силы.