Концепции суицида

Существует разное понимание того, откуда у человека зарождается мысль о том, чтобы уйти. Среди множества современных концепций суицида выделяются четыре основные: биологическая, психопатологическая, психологическая и социологическая (Кондратенко В.Т., 1988; по Погодину, 2011).

Г.В. Старшенбаум описывает подходы более дифференцированно: репрессивный и биологический; социологический; психологический; социально-психологический; клинико-психологический и интегративный. Кратко опишем перечисленные подходы (по Старшенбауму, 2005).

Репрессивный и биологический подходы

Представители биологического подхода связывают самоубийство исключительно с душевной патологией.

Данный подход исходит из инстинктивной природы самоуничтожения, эволюционного характера самоубийства как приспособительного (хотя и не адаптивного) механизма освобождения от неполноценных, болезненных особей, элемента естественного отбора или результата биохимической депрессии.

В подавляющем количестве случаев, представители культа и сообщество занимали крайне негативное отношение к суициду и декларировали идею его запрета, поскольку суицид рассматривался как угроза общественному оптимизму и беззаконие. Жесткая позиция выражалась в преследовании выживших суицидентов и презрительном отношении к телам совершивших успешный суицид.

Социологический подход

Представители социологического подхода вслед за его основоположником французским социологом Эмилем Дюркгеймом рассматривают суицид как способ разрешения жизненных проблем, возникающих в результате отчуждения индивида от его социальной группы. Самоубийство понимается с точки зрения взаимоотношений индивида с социальной средой, при этом социальные факторы играют ведущую роль.

Так, например, Конрад Лоренц (1994) связывает аутоагрессию современного человека с урбанизацией. Городская скученность и постоянная конкуренция обостряют механизмы внутривидовой агрессии, но законы общежития заставляют подавлять ее. Подавленная агрессивность усиливает предрасположенность к несчастным случаям и другим проявлениям неосознанной аутоагрессии.

Г В. Старшенбаум указывает, что социологический подход охотно используют представители антипсихиатрии, которые подходят к проблеме суицида не с медицинских и психологических позиций, а с точки зрения общественной морали. Возможности предупреждения самоубийств в соответствии с социологической концепцией ограничиваются первичной профилактикой, связанной с государственными и общественными мероприятиями по воспитанию граждан в духе высокой сознательности и социальной активности.

Психологический подход

Психологический подход к суициду – один из наиболее распространенных на Западе – отражает точку зрения, согласно которой в формировании суицидальных тенденций ведущее место занимают психологические факторы: например, личностные стили суицидентов, частота конфликтов с родителями в детстве и т. д.

Эдвин Шнейдман перечисляет 10 общих психологических характеристик самоубийств, а также выделяет пять групп психологических потребностей, фрустрация которых, с его точки зрения, объясняет большинство самоубийств.

1. Неудовлетворенные потребности в любви и приятии – связаны с фрустрацией стремления к поддержке и привязанности.

2. Нарушение контроля, предсказуемости и организованности – связано с фрустрированными потребностями к достижению, автономии, порядку и пониманию.

3. Снижение самооценки в силу стыда, поражения, унижения или позора – связано с фрустрированными потребностями в привязанности, самооправдании и избегании стыда.

4. Разрушенные значимые отношения, возникшие вследствие этого горе и чувство потери – связаны с фрустрированными потребностями в привязанности и заботе о другом.

5. Чрезмерный гнев, ярость или враждебность – связаны с фрустрированными потребностями в доминировании, агрессии и противодействии.

Большинство отечественных исследователей (Л.Я. Жезлова, А.Г. Амбрумова, А.Е. Личко, Е.В. Змановская и др.), не снижая роли психологических факторов в формировании суицидального поведения, тем не менее не считают их ведущими и рассматривают в совокупности с социальными и биологическими.

Социально-психологический подход

Данное направление основано на концепции психологического кризиса Э. Линдеманна и Дж. Каплана (по Старшенбауму, 2005). Суицидоопасный кризис, по представлениям авторов концепции, вызывается столкновением личности с непреодолимым в данное время препятствием на пути достижения ее важнейших жизненных целей, ведущим к нарушению адаптации в социальной сфере. Причиной кризиса в большинстве случаев служат конфликты и утраты в лично-семейной сфере.

Выделяются кризисы развития и созревания (эволюционные кризисы), которые обусловлены переходными этапами жизни (отрочество и юность, получение профессии, создание семьи, беременность и роды и др.); ситуационные кризисы (дорожно-транспортное происшествие, увольнение, финансовый крах и т. п.).

Указывается, что во время кризиса личность становится ареной борьбы двух сил: суицидогенных и антисуицидальных факторов. Самыми частыми суицидогенными факторами являются потеря близкого человека, отвержение им, утрата здоровья и работоспособности, престижа и уважения окружающих.

Им противостоят антисуицидальные факторы: родительские чувства, нежелание причинять боль близким, выраженное чувство долга, страх боли и смерти, ее неэстетичности и инвалидности в случае неудачной попытки, боязнь осуждения, представление о неиспользованных жизненных возможностях, наличие творческих планов и замыслов, а также прошлые достижения в значимых для человека областях.

Благоприятный исход психологического кризиса способствует повышению адаптационного уровня индивида, включая его способность противостоять кризисам в будущем. Негативный исход кризисного состояния ведет к суицидальному поведению.

Клинико-психологический подход

Г.В. Старшенбаум отмечает, что клинико-психологический подход свойственен в основном немецкоязычным авторам. Однако наиболее последовательно он представлен в отечественной психиатрии с ее нозологическими традициями, в соответствии с которыми суицидентов было свойственно разделять на психически больных и душевно здоровых (Лебедев, 1888; Корсаков, 1901; Бехтерев, 1911, 1914; Прозоров, 1913, 1925; Бруханский, 1927).

На основании клинико-психологического анализа предпринимаются попытки создания классификации суицидальных проявлений: по личностному смыслу реакции и личностным особенностям; по нозологическому принципу с выделением субклинических психогенных реакций – аффективно-шоковых и истерических; учитываются возрастнополовые различия в мотивации суицидального поведения и феноменологической специфике его проявлений; выделяют конфликты в лично-семейной сфере в качестве источника дезадаптации в детстве и основной причины развития суицидоопасного кризиса и т. д.

Интегративный подход

Интегративный подход связан с системными исследованиями, проводившимися с 1970 г. отделом суицидологии Московского НИИ психиатрии МЗ РФ, на базе которого функционирует Федеральный научно-методический центр суицидологии.

В основу данной теории суицида положена концепция самоубийства как следствия социально-психологической дезадаптации личности в условиях неразрешенного микросоциального конфликта.

Процесс дезадаптации разделяется на две фазы: предиспозиционную и суицидальную. Решающее значение для перехода первой фазы во вторую имеет конфликт, который занимает центральное место в структуре суицидального акта. Суицид представляется для личности выходом из конфликта за счет самоустранения.

Суицид может представлять собой результат психического расстройства или являться поведенческим актом практически здоровой личности. Переход от одного полюса к другому лежит через широкую зону вариаций, которая образуется как за счет своеобразных личностных типов, так и за счет временных реакций. Причем состояния, в которых суициденты совершают самоубийство, имеют свои особенности, отличающие их от оптимального диапазона человеческих переживаний.

А.Г. Амбрумова и В.А. Тихоненко выделяют два взаимосвязанных уровня личностного механизма суицида, не специфического для какой-либо нозологической формы. Первый – уровень, на котором протекает аффективно-эмоциональная реакция; второй – уровень усвоенной системы социальных ценностей.

Соответственно на одном полюсе располагаются аффективные суициды при глубоких депрессиях и импульсивные самоубийства у психопатических личностей; на другом – "холодные суициды" с переживанием целевого тупика, краха основных ценностных установок и концепции "Я".

В рамках этого подхода была проделана большая научная работа, разработаны организационно-методические основы функционирования таких подразделений суицидологической службы, как телефон доверия, кабинет суицидолога психоневрологического диспансера, кабинет социально-психологической помощи районных поликлиник и кризисный стационар в многопрофильной городской больнице; разработана и внедрена в суицидологическую практику дифференцированная программа психотерапии суицидентов, ориентированная на различные типы суицидоопасных состояний.

К сожалению, указывает Г.В. Старшенбаум, в ходе социально-экономического кризиса, охватившего страну в 90-е годы, отечественная система превенции суицидов утратила свои прежние позиции. Во многих местах помощь суицидентам сводится к психиатрической госпитализации, что является негуманным и неэффективным как терапевтически, так и с точки зрения материальных затрат. Часто подобная помощь ограничивается неотложными соматическими мероприятиями, проводимыми в отделениях скорой помощи, после выписки из которых суициденты нередко совершают повторные самоубийства. Таким образом, состояние суицидологической помощи в стране требует принятия срочных мер на правительственном уровне.

Однако невозможно не рассмотреть суицид и в ракурсе экзистенциально-гуманистического подхода как напрямую связанный с потерей смысла жизни как базовой категорией. В этом случае подчеркиваются экзистенциальные переживания в происхождении суицидального поведения.

Вспомним идею о линии времени, по которой идет человек, которая обсуждалась ранее. Есть мнение, что жизнь человеческая может быть представлена в виде периодов, имеющих социально-психологическую основу.

Иногда человек чувствует, что его жизнь застыла. Что в жизни все устойчиво и неизменно – люди, окружение, события, отношения. Это постоянство, с одной стороны, дает ему опору в мире, но, с другой стороны, является абсолютной иллюзией.

Или у некоторых людей может возникнуть ощущение, что они бегут по кругу. В фильме "День Сурка" очень интересно показано ощущение застревания во времени. Один день напоминает другой. Но тем не менее, если оглянуться назад, можно очень просто выделить этапы своей жизни.

В разговоре люди часто неосознанно определяют начало или окончание этих периодов: "Это было тогда, когда я учился в школе" или "Я тогда была первый раз замужем" или "Это было тогда, когда мы переехали в новую квартиру".

Какие-то этапы нашей жизни кажутся нам более рутинными, скучными, какие-то – более яркими. Они могут быть связаны с определенным возрастом, социальным положением в обществе, экономическими условиями жизни и т. д. Несомненно, эти периоды, по которым мы двигаемся по жизни, могут быть не линейными. Одни наслаиваются на другие.

Часто эти периоды переживаются нами как достаточно стабильные состояния. С понятным и известным окружением, образом жизни, устойчивыми смыслами.

Вот сейчас, чтобы далеко не уходить от индивидуального опыта каждого, вспомните, пожалуйста, наиболее интенсивный период своей жизни. Как он начинался? Какие события предшествовали ему? Что с вами происходило до того, как вы вошли в него? Какие чувства испытывали?

Что происходило во время самого периода? И какова была динамика вашего состояния в его процессе? Какова была его длительность? Какими событиями он был наполнен: отношения, социальный статус, система ценностей, система верований?..

Как закончился этот период? Изменилось ли как-то ваше социальное, семейное, экономическое положение? Что произошло с вашими смыслами? Какие чувства наполняли вас? Как долго вы выходили из этого состояния и сколько занял процесс адаптации к новым условиям жизни? Что вам в этом помогло?

Самый интересный вопрос состоит в том, как происходит переход из одного периода в другой и что происходит во время него.

Например, человек учился в институте, окончил его, получил диплом и вынужден сам искать работу. Закончился один период, вместе с ним закончился знакомый стиль жизни, стабильный распорядок дня. Однако новый период еще не начался: работа еще не найдена, как и когда это произойдет, пока не понятно.

Или другой пример: супруги развелись. Совместная жизнь кончилась, начался новый неизвестный этап.

О чем здесь идет речь? О кардинальной смене образа жизни, нередко социального окружения, иногда социального статуса. Но во всех случаях это радикальная смена смыслов.

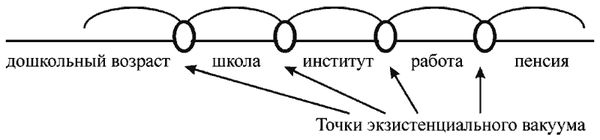

Рисунок 6.1

Экзистенциальный вакуум – точки перехода из одной жизненной реальности в другую

Очень часто человеку сложно перестроиться быстро. Но самым непростым является пребывание в этой точке перехода: "уже" не там – "еще" не здесь; прошлого уже нет, а будущего еще нет. Как обсуждалось выше, эта точка очень точно была названа Виктором Франклом"экзистенциальным вакуумом", когда человек испытывает внутреннюю пустоту и страдает от ощущения бессмысленности происходящей жизни.

Основной вопрос – зачем? В чем смысл произошедшего? Пока человек не найдет на него ответ, качественный выход из вакуума невозможен.

В книге "Бегство от свободы" Эрих Фромм пишет о том, что средневековое общество в отличие от современного характеризовалось отсутствием личной свободы. Каждый был прикован к своей роли в социальном порядке. Человек почти не имел шансов переместиться социально – из одного класса в другой – и едва мог перемещаться даже географически, из города в город или из страны в страну. Часто он даже не имел права одеваться, как ему нравилось. Личная, экономическая и общественная жизнь регламентировалась правилами и обязанностями, которые распространялись практически на все сферы деятельности.

Однако, несмотря на то, что человек не был свободен в современном смысле этого слова, он не был при этом ни одинок, ни изолирован. Он был укоренен, защищен обществом, в котором он жил.

Занимая определенное, неизменное и бесспорное место в социальном мире с самого момента рождения, человек был закреплен в какой-то структурированной общности; его жизнь была с самого начала наполнена смыслом, что не оставляло места сомнениям, они и не возникали.

Социальный строй рассматривался как естественный порядок, и, будучи определенной частью этого порядка, человек ощущал уверенность, чувство принадлежности к нему.

Что же происходит сейчас?

Человек стал свободен. Он может свободно выбирать себе место жительства, область деятельности, образ жизни, брачного партнера и т. д. Он освободился от традиционных уз. Развивающаяся личность стала более активной, критической и ответственной.

Но стал ли человек счастлив? Не всегда. За свою свободу он очень дорого заплатил – своим одиночеством, изоляцией и бессилием. Отказавшись от своих корней и разорвав тесные связи с обществом, он оказался действительно одинок. Эта мысль очень важна в плане понимания точек перехода.

Раньше, когда человек был зависим от общества, у него в жизни также возникали кризисы и потери. Однако традиции, принятые в социуме, неизменно защищали, поддерживали его, регламентировали жизнь и помогали ему пройти эти сложные переходные периоды. В "примитивных" культурах до сих пор существуют ритуалы инициации, которые помогают совершить переход – из мальчика в юношу или из юноши в мужчину – и выйти на новый уровень своего развития.