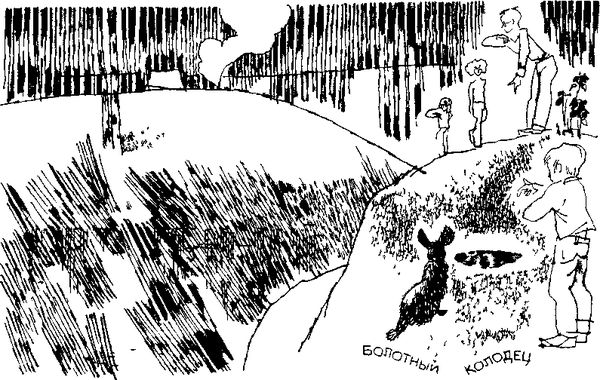

Погода портилась. Едва мы успели вскипятить чай (воды в нашем колодце накопилось достаточно), как начал накрапывать дождик. Мы схватили рюкзаки, сушившиеся у костра кеды, носки, одежду и с криками и смехом полезли в палатку, пустив в нее и Кучума. Сверкнула молния, и при счете "пять" ударил гром. Он так тарарахнул, что мы все сразу примолкли. И я подумал: напрасно мы поставили палатку на самой вершине холма, да еще под деревьями. Но менять место лагеря было уже поздно - дождь вовсю барабанил по брезенту палатки.

- Не прикасайтесь к крыше, а то она протекать станет! - скомандовал капитан, вытирая полотенцем мокрые волосы. Мы сбились в тесную кучу в самом центре палатки и молча прислушивались к раскатам грома. Вспыхивали молнии, раскалывая небо прямо над нами. И каждый раз после обвального грохота грома дождь припускался еще сильнее.

Обычно во время грозы я всегда про себя считаю секунды от вспышки молнии до раската грома. Так можно определить расстояние, отделяющее тебя от того места, где ударила молния. Ведь скорость распространения звука в воздухе около трехсот тридцати метров в секунду. Значит, если ты отсчитал, например, шесть секунд, то молния разрядилась почти в двух километрах от тебя. Но сейчас, сидя в палатке, подсчет вести было невозможно. Молнии сверкали буквально одна за другой, и нельзя было понять, какой из них принадлежит тот или иной раскат грома.

- Ой! - пискнула вдруг Татьяна. - На полу вода. Мы подмокаем!

И верно, сквозь брезентовый пол палатки начала проступать вода. Этого еще не хватало! Но ведь мы ставили палатку на самой вершине холма, здесь вода не должна была скапливаться! И все-таки ее становилось все больше и больше. Оля забралась на свой рюкзак, стараясь не замочить ноги. А Виктор, наоборот, положил рюкзак к себе на колени, чтобы спасти его от воды. После некоторого размышления я тоже последовал его примеру. Лучше сохранить сухой запасную одежду. Ведь ноги так и так у всех уже промокли.

Наконец ливень начал стихать. Раскаты грома уходили все дальше, и вспышки молнии были уже не такие яркие. Гроза кончалась. Однако мелкий дождик еще шуршал по крыше. Капитан, я и Виктор вылезли из палатки. Было сыро и холодно.

Прежде всего мы начали вновь разжигать костер. Сырые сучья никак не хотели гореть. Пришлось положить под них бересту из наших неприкосновенных запасов, которые носит с собой каждый настоящий путешественник. К бересте мы добавили кусок газеты и стружки, которые быстро настрогал Виктор. Тогда дрова разгорелись.

Сидя у костра я внимательно осмотрел нашу палатку, наклонившись почти к самой земле. Да, теперь было ясно видно, что палатка стоит в едва заметной ложбинке, хотя и на вершине холма. Это было для меня хорошим уроком. Не зря во всех наставлениях по туризму говорится, что палатку всегда следует окапывать небольшим ровиком для стока воды на случай сильного дождя.

Скоро дождик совсем прекратился. Татьяна, Оля и Женька вылезли из мокрой палатки и пристроились сушиться и греться поближе к костру. Мы с Виктором еще раз сходили за топливом и подбросили в огонь много сучьев. Вот когда пригодились сбереженные нами сухие одеяла! Девчонки закутались в них, мы переоделись во все сухое и начали сушить у костра намокшие во время дождя вещи.

От костра летели вверх искры, а когда налетал порыв ветра, то дым вместе с искрами наседал на нас и приходилось от него уклоняться и следить, чтобы одежду не прожгло. Но как мы ни береглись, все же в некоторых местах на одеялах и шерстяных носках появились дырки.

Мало-помалу в лагере все снова пришло в порядок. Мы согрелись, поели жареных грибов, еще раз выпили горячего чая с конфетами, переобулись и стали готовиться к ночлегу. При свете догорающего костра я занес самые важные сведения в походный дневник, залил угли остатками чая и тоже залез в палатку. Второй день нашего путешествия закончился. Назавтра нам предстояло идти через леса и болота прямо на Никулкино.

Эта вторая походная ночь прошла спокойно. Но зато утром, на рассвете, я проснулся от звука выстрела. Стреляли на краю болота, у леса… Виктор тоже проснулся. За стеной палатки тихо заворчал Кучум. Вылезать из палатки не хотелось. Глаза слипались. Я подумал, что бояться нам нечего, так как наш верный Кучум никого к палатке не подпустит. Голова моя снова опустилась на рюкзак, служивший мне подушкой, и я тут же опять уснул.

Глава 4

ДЕНЬ НЕУДАЧ

Болотная флора. - Ручей Боборык. - На выручку! - Никулкино. - Крушение наших планов. - Река Оредеж. - Ночной гость. - "Они стояли насмерть". - Третья ночевка.

Утром погода улучшилась. Выглянувшее из-за облаков солнце быстро разогнало туман, застилавший болото. Мы позавтракали, свернули палатку, уложили свои рюкзаки и тронулись в путь. Нужно было пораньше прийти в деревню Никулкино, чтобы получить у мастера лодку и успеть приготовиться к водному путешествию.

- Внимание! - важно объявил капитан, посмотрев на компас. - Шагом марш!

И он первым начал спускаться с горы к болоту.

- Стойте!

Мы остановились, удивленно глядя на Виктора.

- В чем дело? - недовольно спросил капитан.

- А мусор? - вопросом на вопрос ответил ему Виктор.

И он показал на валявшиеся около нашего погашенного костра обрывки газет и конфетные обертки. Да… Ничего не скажешь… Трудное это дело - самого себя приучать к порядку. Если бы не Виктор, мы бы так и ушли, оставив после себя это безобразие. А ведь только вчера ругали других туристов!

Не глядя друг на друга, мы сбросили с плеч рюкзаки и в два счета убрали и зарыли в землю все до последнего клочка бумаги. И что самое удивительное, настроение наше после этого сразу улучшилось.

- "Шагай вперед, комсомольское племя!" - продекламировала Оля.

- Шагом марш! - бодро повторил капитан. - Идти друг за другом, Виктор - замыкающий. Азимут - 300!

Ну и любит же форсить наш капитан! Откуда он взял этот азимут? Ведь у нас даже карты настоящей нет, а без нее нельзя точно определить направление.

С появлением солнца еще сильнее запахло дурманящим болиголовом.

- Это не дурман и не болиголов, - поправила меня тут же Татьяна, - а багульник болотный!

Вот и она тоже вроде Леньки обожает всех поправлять. Особенно когда речь идет о растениях. Ботаника - ее конек. Не упустив случая, она принялась рассказывать о болотных мхах и кустарниках.

- У багульника листочки кожистые, продолговатые, сверху темно-зеленые, блестящие. А снизу у них рыжий войлок. Это вечнозеленый кустарник семейства вересковых. Применяется в медицине. Содержит много эфирных масел… А вот это, смотрите, болотный мох сфагнум. У него нет настоящих корней. Стебель мягкий, рыхлый, с тремя видами листочков: сверху - короткие, скрученные, в средней части - горизонтально расположенные, в нижней - длинные, обвислые, постепенно отмирающие.

Виктор, чтобы лучше слышать Татьянину лекцию, подошел почти вплотную ко мне. Я уступил ему свое место и пошел замыкающим. Не больно-то мне интересно знать про этот сфагнум без настоящих корней! Мох и мох. Ничего в нем такого нет. Его между бревен кладут, когда дома строят. Для конопатки. А багульник, или болиголов, как ни называй, все равно на болоте сразу отличишь: запах от него такой, что прямо с ног валит. Не долго и сознание потерять, если в самые заросли заберешься.

И все-таки как-то обидно, что другие больше тебя знают. Татьяна, когда о растениях говорит, латинскими названиями так и сыплет: бетула - береза, линус - сосна, саликс - ива… Даже землянику по-латыни умеет называть. Виктор, тот по лесоводству специалист. Оля в искусстве здорово разбирается. Ленька - историк, всякие там восстания рабов изучает. Один только я ничего толком не знаю, а только так, всего понемножку. Поверхностная я личность. Хотя и разносторонняя. Так обо мне мама однажды сказала. Но разносторонний - это тоже кое-что, так ведь?

Пока я обо всем этом размышлял, болото уже кончилось, и мы, войдя в лес, бросили свои так и не понадобившиеся нам шестики.

Лес был такой же, как и на южной стороне болота: сначала шли низкие, чахлые сосенки, потом начался темный, сумрачный ельник с зарослями кислицы - заячьей капусты и, когда стало посуше, появились березы и высокие сосны.

Вскоре мы вышли к ручью Боборык. Но перед этим снова чуть было не сбились с правильного пути. И опять мы уклонились вправо. Хорошо, вовремя заметили это и, поверив компасу, вернулись на нужный курс. Но я, пользуясь тем, что день был солнечный, проверил правильность взятого нами направления еще одним способом - с помощью часов. Чтобы определить направление на юг по солнцу и наручным часам, достаточно часовую стрелку направить на солнце. Затем угол между часовой стрелкой и цифрой 1, а с учетом летнего времени - цифрой 2 на циферблате делится пополам. Эта линия и будет направлением на юг.

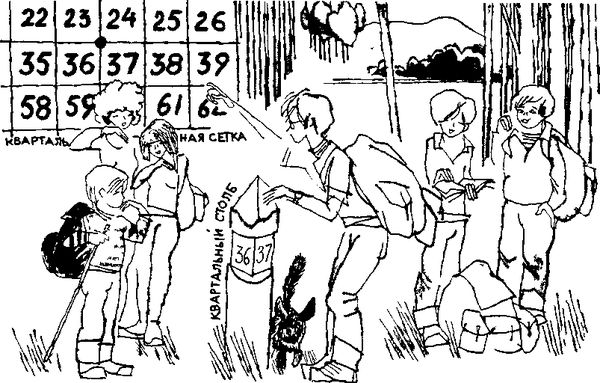

Немного спустя мы вышли на просеку. Просеку даже в сильно заросшем лесу всегда легко отличить от обычной тропинки: она проложена по прямой линии, без всяких поворотов или изгибов. Метров через сто нам встретилось пересечение двух просек. Для тех, кто заблудился в лесу, такое пересечение лучше всякого компаса покажет, где юг, а где север.

Дело в том, что просеки в лесу прорубаются не как попало, а только в направлении с севера на юг и с запада на восток. В таком же порядке размечаются цифрами на карте и кварталы. А в месте пересечения двух просек, отделяющих один квартал от другого, на небольшом холмике устанавливается короткий, заостренный кверху столб с четырьмя прямоугольными выпилами. Каждый такой выпил обращен в сторону одного из кварталов леса. И на нем написан номер этого квартала.

Например: с четырех сторон столба в боковых выпилах стоят цифры 23, 24, 36, 37. Что это значит? А то, что ты находишься в точке пересечения просек, разделяющих четыре квартала с этими номерами. А теперь вспомним, что номера кварталам присваиваются на плане местности слева направо, то есть с запада на восток - один, два, три и так далее. А когда кончится один ряд, начинают нумеровать второй, пониже первого, то есть южнее. Вот и получается, что север будет находиться в направлении просеки, проложенной между кварталами 23 и 24. Все очень просто! Но на всякий случай я все-таки зарисовал и квартальный столб, и схему расположения кварталов в лесу или, как пояснил мне Виктор, "квартальную сетку леса". Оказывается, в наших европейских лесах кварталы почти везде имеют размер километр на километр. Так что если идти по просеке, то через десять-пятнадцать минут хода обязательно встретишь квартальный столб с номерами кварталов и легко определишь, где какая сторона света.

Ручей Боборык, к которому нас привела просека, проложенная на север, оказался не более одного метра в ширину. Оба берега его густо заросли сочной травой. Здесь Татьяна опять нашла повод блеснуть своей ботанической эрудицией. А было это так. Приблизившись к ручью, я заметил среди прибрежной травы стебелек с гроздью небольших, неопределенного цвета ягод и нагнулся, чтобы получше рассмотреть его. Я уже протянул руку, собираясь сорвать стебелек, но в последний момент передумал Сам не знаю почему. Что-то было в этом растении жалкое, трогательное… Может быть, потому, что оно стояло так одиноко среди этой береговой растительности? Или потому, что у него был один-единственный лист? Не знаю. Если бы этих стебельков с ягодами было много, я бы, наверное, сорвал один. Но он рос в одиночестве. Наверное, поэтому я и не тронул его. И показал Татьяне.

- Не смей к нему прикасаться! - тут же закричала она, хотя я уже и не думал этого делать. - Это гроздовик. Очень редкое реликтовое растение. Он даже в Красную книгу занесен!

Реликт… Значит, этот заморыш дошел до нас из далекого прошлого, за многие-многие тысячелетия… Вот так штука! Мы стояли вокруг стебелька и с почтением его разглядывали. Вдруг он последний во всем нашем лесу? А может быть, даже во всем районе? Мне даже жутко стало. Вдруг больше таких нет на всей земле?! Вот сорви его или даже наступи случайно ногой и… конец целому виду!

Нам захотелось как-то помочь этому несчастному гроздовику, который, как сказала Татьяна, размножается спорами, как папоротники. Может, его нужно от солнца прикрыть? Или, наоборот, траву вокруг вырвать, чтобы ему светлей стало? Но Татьяна сказала, что ничего делать не нужно и что лучше всего не трогать любое редкое растение и даже не подходить к нему близко. Мы так и поступили.

Сразу же за ручьем нам повстречалась узкая лесная дорога, и капитан повернул по ней влево. Это было правильно. По моим прикидкам, до Никулкина оставалось не более пяти километров.

- Я есть хочу! - заявил вдруг Женька.

И в самом деле, пора было перекусить. Тем более, ручей с хорошей водой был рядом. А этим обстоятельством в походе не следует пренебрегать, как мы убедились вчера на сухом болоте. Мы выбрали открытую, со скошенной травой полянку невдалеке от ручья и начали устраивать бивак. На это теперь уходило не много времени. Все знали, что и как нужно делать. Мы с Витькой и Женькой пошли за дровами, капитан стал разводить костер, а девочки принялись готовить еду.

У всех разыгрался аппетит. Особенно усердствовал в приготовлениях к обеду Женька. Ох и любит же он поесть! Целыми днями что-нибудь жует на ходу. Лопает за двоих. И как только в него влезает?

После обеда мы еще километра два шли лесом, а потом дорога вывела нас в поля. Далеко за ними виднелись крыши деревни.

- Вот оно, Никулкино! - торжественно объявил капитан. - Цель нашего похода на горизонте!

Можно подумать, что без него мы бы не догадались, что это Никулкино. Ведь тут километров на десять никакой другой деревни нет.

Впереди нас в поле тарахтел трактор. Сзади стеной стоял темный лес.

- Опять будет ливень! - сказал Виктор, показывая на здоровенную лиловую тучу, и мы ускорили шаг, чтобы успеть дойти до деревни.

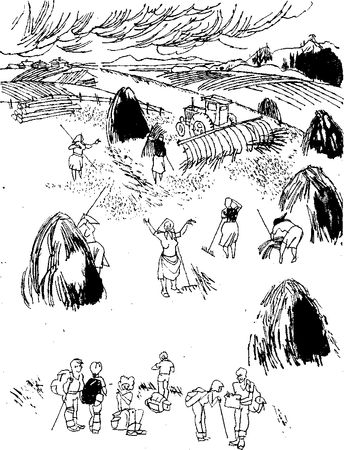

Вместе с трактористом на скошенном клеверном поле работали несколько женщин.

- Эй, туристы! - закричала одна из них. - Идите помогать! Эвон, какая туча находит!

Мы остановились. Колесный трактор "Беларусь" с механическими граблями торопливо бегал по полю, сгребая клевер в валки, а женщины делали из валков большие конусообразные копны, чтобы не дать клеверу намокнуть. Они очень спешили. Туча клубилась и подползала все ближе, угрожая глухими раскатами грома.

Мы побежали к стоявшему на краю поля вагончику, возле которого под навесом были сложены запасные грабли и вилы. Через две минуты весь состав нашей экспедиции уже включился в работу. Легкие деревянные грабли сами ходили у нас в руках. Мы сгребали в кучу сухое клеверное сено и большими охапками относили к ближайшему стогу. А уж опытные в этом деле колхозницы укладывали сено так, чтобы стог приобрел правильную выпукло-коническую форму. У такого стога промокает только наружный тонкий слой сена. Все остальное остается сухим, как под крышей.

Сенная труха сыпалась за ворот, липла к потной, разгоряченной коже и щекотала ее. Очень хотелось пить. Но не было времени даже пот с лица утереть.

- Скорей, скорей! - торопила всех высокая, сильная женщина в белом платочке, позвавшая нас на помощь. И она, и все остальные колхозницы, и тракторист, и мы работали как на пожаре, без секундочки отдыха.

- Берегись! - кричал наш капитан, подавая наверх вилами большую охапку сена.

- Давай, давай! - подбадривал нас Виктор, который тоже умел укладывать сено в стога и потому уже забрался на один из них.

Я работал молча, чтобы не растрачивать силу понапрасну. Надо было захватить рукой и граблями как можно больше душистого, тяжелого сена и бегом, не растеряв его по дороге, донести до подножия стога, где Леонид поддевал его вилами и подавал наверх.

Как-то само собой получилось, что я, капитан и Виктор стали складывать отдельный стог, а Женька, Татьяна и Оля помогали колхозницам у другого. И хотя мы начали свой стог позже, все же успели закончить его одновременно с ними. Правда, нам еще помогали две девушки-колхозницы, которые, даже работая, перекидывались шутками с нашим капитаном.

Между тем туча приближалась. Едва мы закончили стог, как начали падать первые крупные капли дождя.

- Шабаш! - закричал тракторист.

И как будто бы туча только и ждала этого возгласа: тут же ударил гром и хлынул проливной дождь. С веселыми криками и визгом мы кинулись к вагончику.

- Ой, наши рюкзаки! - вспомнила вдруг Татьяна, и мы помчались по лужам за своими брошенными у дороги вещами.

Потом, вымокшие до нитки, мы набились в тесный вагончик.

- Вы откуда же будете? - спросила нас женщина в белом платке, утирая мокрое лицо. Капитан, как старший, коротко проинформировал колхозниц о каждом из нас и о нашем походе. Мы сидели притихшие и немного смущенные.

Дождь быстро кончился. Мы выбрались из вагончика. Коричневая, с пузырями, вода текла в колеях дороги. Вскинув на мокрые спины свои рюкзаки, мы попрощались с колхозницами и снова двинулись в путь.

Из-под вагончика вылез совершенно сухой Кучум и весело затрусил впереди нас, загнув колечком свой задорный, пушистый хвост.

К четырем часам дня, немного просохнув, мы наконец дошли до Никулкина. Это деревня домов в тридцать-сорок, расположенных по обеим сторонам дороги. За домами - сады и огороды, а за ними - сараи, бани, гумна и другие постройки. Метрах в двухстах за деревней протекает река Оредеж.

Прежде всего мы спросили, где находится дом Григория Федоровича, того мастера, к которому у Виктора была записка от отца насчет лодки. Капитан и Виктор вошли в дом, а мы все расположились на большой деревянной скамейке, сделанной из толстенной доски, положенной на два низких столбика, врытых в землю у самой стены дома. В наших краях у всех домов стоят такие скамейки. Днем их занимают старики и старушки, а по вечерам - парни и девушки с гитарами и магнитофонами.

Минут через пять капитан с Виктором вернулись. Лица у них были расстроенные. Оказалось, что сам мастер уехал в Ленинград, а хозяйка без него лодку отдать не хочет. Было от чего расстроиться. Все наши планы рушились…

Хозяйка, тетка Ульяна, вынесла нам кувшин холодного молока, угостила кокоринами - вкусными ржаными ватрушками с картофельным пюре вместо творога, но выдать нам лодку на основании записки отказалась.

- Да как же я без Григория Федоровича могу чолон отдать? - разводя широко руками, говорила она. - Он ведь, чай, заругается. Нет, и не просите. Все одно - не отдам…

Потом тетка Ульяна ушла на работу вместе с другими колхозницами, а мы потащились к реке, чтобы отдохнуть и обдумать сложившуюся ситуацию. Вместе с нами увязался и сын тетки Ульяны Юрка, одногодок нашего Женьки.