И образному мышлению учит эта книги… Но главное ее достоинство - большая и умная любовь к простому, скромному человеку, чьи руки создают на земле красоту. Выходец из народа, автор ее до конца жизни остался глубоко народным писателем. Человек гармонического душевного склада, он воспевал красоту народного характера, красоту жизни во всем ее многообразии. "Счастлив тот, кто стремится прожить дни свои в единении с природой, в ладу с людьми", - говорил он. Всю свою долгую жизнь наблюдая и постигая людей, он сам стремился к нравственному совершенствованию, потому не случайны его слова: "Хотя бы когда-нибудь в будущем суметь бы мне подняться на более высокую ступень человечности". И, побывав еще раз в мире "Белой книги", светлой книги, хочется повторить эти слова вместе с Янисом Яунсудрабинем.

Марис Чаклайс

РАССКАЗЫ

Если входишь, в сумрак леса,

Оглянись: над полем небо,

Озарится взор твой светом,

Синевою лучезарной.В сумрак старости войдешь ты,

Оглянись на годы детства -

Озарится сердце светом,

Лучезарной чистотою.

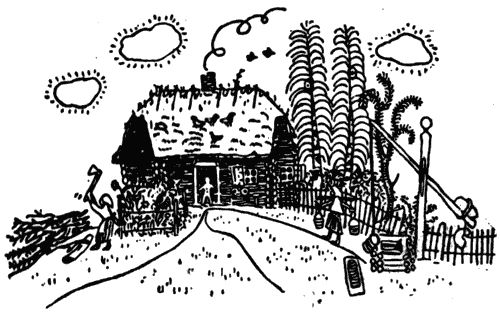

У НАС НА ХУТОРЕ

Хоть и похожи один на другой крестьянские хутора, а все ж, сдается мне, такого, как наш, не было во всей Верхней Курземе. И купол неба над ним был выше и облака белее, - там, за старой избой, на них покоились верхушки берез. Ни на одной крыше не видал я такого зеленого мха, как на нашей, и такой трубы из красного кирпича. Вся пунцовая, восседала она средь зеленого мха и временами пускала дым, а по вечерам, укутавшись своим же дымом, почти не показывалась. Наверху у нее выкрошилось несколько кирпичей и щербины закоптились дочерна.

Над крыльцом под стрехой насест для голубей. В зимнюю пору эти милые птицы сидели там рядком, нахохлившись, а весной, воркуя, кружили по двору - отыскивали соломины и тонкие прутики для гнезда. Спустя время над краем голубиного насеста высовывались толстые светло-желтые клювики: вывелись птенцы.

Снаружи наша изба была серая, как осиное гнездо, как серая бумага, когда вымокнет и подсохнет. Иные бревна покосились. Подле крыльца сколотили лавочку - людям посидеть или ведра сушить.

Окна в избе неодинаковые: в самых больших по шесть стекол, в самых маленьких по одному. Зато на всех окнах ставни. Похоже, их когда-то белили, а может, и нет. Стекла в некоторых окошках очень красивые, цветные, переливчатые, только трудно сквозь такие что-нибудь разглядеть.

Входная дверь сбита из трех досок. Между досками, будто черные веревки, от самой притолоки до высокого порога тянулись щели. И сверху и снизу дверь прилегала неплотно, зимой в сени надувало снегу, хотя домочадцы зорко следили, чтобы ее притворяли. Поутру, едва слетев с чердака, куры жадно клевали этого белого пришельца, спозаранку им очень хотелось пить.

Когда наружную дверь притворяли, в сенях бывало сумрачно и холодно. В углу за дверью дремали помело для печки, хлебная лопата и кочерга. Не ахти какая трудная у них работа, зато жаркая. Вот почему все эти три постояльца, обитавшие в сенях за дверью, быстро старились и приходили в негодность. Только и видишь: опять старый банный веник вконец измочалился, а ручка кочерги опять укоротилась, и вот уже в печи шуруют приделанной к ней железякой от старого колесного обода. Лопате жилось куда легче! Ноша у нее хоть и тяжелая, но прохладная, да и помело с кочергой ей дорогу разравнивали. Только бы над огнем просунуться в печь, и дело с концом. Да, лопате жилось легко, оттого она, тетеха неуклюжая, была такая ленивая. Иной раз - глаза бы на нее не глядели.

На двери в батрацкую была красивая ручка, железная, витая, как веревка, затейливо выгнутая, а над ней тоненькая клямка в виде сердечка. Вверху дверь закреплялась бечевкой, чтобы не распахивалась настежь и не оббивала бок печи.

Печь - большущая, высоченная, под потолок. Наверху умещалось всего несколько плошек, связка лука да лукошко с гороховой соломой - для охоты на тараканов.

Охотились на тараканов обычно по ночам. Дно лукошка обмазывалось тестом или размятой вареной картошкой, а сверху клали солому, чтобы усатым обжорам труднее было выбраться на волю. И тогда спокойно бери лукошко, выноси во двор да вытряхивай на снег. Всех тараканов, что не запрятались в снегу и не унес ветер, поутру склевывали созванные петухом куры. Тараканам пощады не было.

Пол в избе был глинобитный - яма на яме. В те, что побольше, наливали воду для кур. Батрацкая сразу становилась огромной, а ямки с водой поблескивали на полу, точно малые озерца.

Сбоку к печке притулилась плита, старая плита с треснувшими кругами. Они то и дело сваливались в огонь, когда с них снимали горшки. В дальний конец плиты вмурован большой котел, в котором готовили корм для скота, кипятили воду для стирки, а в праздники варили кофе или чай. Крышка котла всегда была до блеска начищена. Стоило поднять ее - и в потолок шибало паром, будто кто-то его подбрасывал из котла. Возле плиты громоздилась целая гора хвороста и щепок. Ночи напролет в ней с писком сновали мыши.

Вот какое у нас было жилье. А когда зимним воскресным днем выглянет солнышко и сквозь маленькое оконце протянет до самого пола мерцающие голубые ленты, наша просторная, чисто прибранная батрацкая, где стояли кровати, прялки, кросна, преображалась, как в сказке. Всяк, кто входил в нее, радостно всплескивал руками.

Из сеней вторая дверь вела в каморку хозяев. Когда дверь отворяли, клямка позвякивала, будто тихонько ржал жеребенок. Закуток у хозяев был совсем маленький, всего и места - для кровати да трех тяжелых стульев. У дверей небольшая печка. У окна на стене тикали часы с позеленевшей длинной цепью и циферблатом, расписанным розами. В каморке тоже был глинобитный пол, только куда ровнее и чище, чем в батрацкой, и сухой, кур сюда не пускали.

Стены были выбелены известкой, но кое-где побелка облупилась и проглядывали плетения желтоватой дранки.

Старый стол на тонких, хилых козелках понуро скособочился в сторону окна. Он был сосновый, когда-то крашен в черный цвет, потом стерся, его покрыли коричневой краской, но и она стерлась. Мягкие слои дерева впитали краску и еще оставались темно-коричневыми, а жесткие слои проступали белыми полосами, яркими, волнистыми, будто нарисованными. На столе стоял большой горшок со столетником. Разболится зуб у кого-нибудь из домочадцев или соседей и тогда у столетника исчезает один из нижних листов. Но все равно он не редел. Еще на столе стояла белая круглая солонка, всегда на одном и том же месте, будто ее там приклеили. А в солонке - крупная сыроватая соль.

Окно в комнатушке большое, подоконник и рама добела выскоблены. В окне шесть стекол, прозрачных, как воздух. Летом окно почти сплошь закрывала резная листва любистка с желтой дымкой цветов. А зимой за окном день и ночь качались его голые стебли, сухие, безжизненные, как лучины.

Вторую часть избы занимала кладовая. Она делилась на две половины. Из сеней через высокий порог сперва попадали на батрацкую половину. Тут не было на двери красивой ручки с клямкой, а только старая стертая задвижка. Хозяйскую половину отгораживала стенка с дверным проемом, но без двери.

И на хозяйской и на батрацкой половине, в самой середке, глубокие ямы для хранения свеклы, брюквы и картошки. Там же хранили и морковь. Ямы эти кое-где перекрывали досками, и тут надо было глядеть в оба: ненароком оступишься и свалишься в погреб.

У внутренней стенки - похоже серый кот урчит… Муку на хлеб мы мололи на мельнице, но грубый помол для свиней делали дома. И ячмень на солод тоже мололи сами. Бывало, перед праздником даже от соседей еще до солнышка заявлялись к нам помольщики с мешками проросшего ячменя за спиной. По осени, когда откармливали свиней, на батрацкой половине, что ни утро, слышался гул. И сквозь гул этот пробивался тоненький голос мукомолочки, ее протяжная жалобная песня. Пусть девушка была шустрая, как рыбка в реке, порывистая, как пламя в печи, здесь, у мельницы, тяжелый жернов подчинял ее своему ритму, теснил сердце многовековой печалью. И был здесь лишь однозвучный напев, лишь сумрачные тона, оттого что очень уж мало тут было света.

* * *

Двор наш порос зеленой муравой, но по ней пролегали вытоптанные белые стежки: к хозяйской клети, к тележному сараю и колодцу. Дорожка, что вела к колодцу, была самая широкая и самая белая. Тропка к хозяйской клети тоже была широкая, но не такая чистая, как остальные, с нее сворачивали на скотный двор.

Если вечером стать посреди двора, то увидишь на небе краюшку луны. Случалось видеть и полную луну, когда она огненным колобом выкатывалась из-за Давиневой горки. С южной и северной стороны горизонт скрывали крыши построек.

А если в тихий вечер встанешь посреди двора лицом к востоку и громко крикнешь, то услышишь шестикратное эхо, шесть приглушенных откликов. Первым откликалось Хорьковое болото, потом Кикеров ельник, за ним Делянка, Ритеский лес и еще, еще…

С запада эхо откликалось всего лишь раз: стена овина, точно молотом, отбивала каждое слово, каждый возглас. А бывали вечера, когда все рощицы, все леса будто накрывала крышка, и чудилось, что лишь ты один и слышишь свой голос.

Между избой и конюшней тянулся длинный штабель хвороста. Весной, когда на деревьях пробивалась листва, обрастал зеленью и хворост. Солнце высасывало из сухих веток последние, еще не застывшие навеки, капли земных соков.

Неподалеку на жирном перегное бывшей дровокольни разбили цветник. Никаких редкостных цветов в нем не было, но каждый был садовнице люб и дорог. Иные семена приносили издалека, а какой-нибудь клубень даже с литовской стороны. И когда в конце июня, к янову дню, наш садочек расцветал и поднимался вровень с невысокой изгородью, какая там была красота! Вкруг суковатых колышков вились бобы, на пышных темнолистых кустах георгинов уже виднелись бутоны, похожие на зеленые пуговицы. Тихонько покачивались высокие, в рост человека, мальвы; блекло-розовые, темно-красные, белые цветы взбирались все выше, выше, вслед за стеблем, и красовались до поздней осени, оставляя после себя будто маленькие круглые головки сыра - семена. Цвели у нас и маргаритки, и пижма, и ромашка, бархатцы, настурция, ноготки. В самом конце, у изгороди разросся куст божьего дерева и при каждом дуновении благоухал на весь двор.

Ухаживали за цветником одна или две садовницы, а оберегали его все. Субботним вечером после бани наши мужчины в белых льняных рубашках, в штанах в синюю и белую клетку, один за другим подходили к садочку, пристраивались у ограды и всласть дымили. Потом возвращались из бани девушки - как же им не глянуть на цветы! Перед отходом ко сну они, бывало, перегнутся через ограду, сорвут душистый цветок и нюхают. Да и сами-то они были как цветы, пунцовые, с влажными волосами, в легких ситцевых кофтах, будто соком налитые, - ну точь-в-точь свежие маки. Это они насадили садик, они его пропалывали. А на юрьев день садовницы эти спокойно могли уходить на другой хутор, ведь они знали; куда ни попадут, всюду будет такой цветничок, может, еще и получше нашего.

С другой стороны избы тоже был сад, огороженный жердями. Но в нем росли только деревья: четыре высокие березы; белые, стройные, они свешивали клейкие зеленые косы на крышу избы, на стенку до самых окон и еще ниже. Весной березы подсочивали, но недолго, чтобы им было не во вред. Потом в надрезы вгоняли затычки из сухого дерева.

Под березами рос ветвистый старый куст сирени. Каждый год перед троицей на нем появлялось несколько блеклых кистей. Пышно цвести он не мог, не хватало солнца. Так же чахли под березами два куста жасмина и куст махровой дикой розы. А простой шиповник все разрастался и цвел год от года пышнее.

Сад этот был невелик, самое большое - шагов пятнадцать в длину и в ширину. Четыре березы занимали почти всю его площадь. В одном углу еще уместилась кудрявая дикая яблонька, а в другом - тоненькая рябина.

Рябина перекинула ветви через забор над колодцем, будто хотела смотреться в его зеркало. Колодезный журавль всегда шоркал по ее ветвям, когда спускали и подымали ведро. Осенью ветви рябины полнились светло-красными гроздьями, и на голову того, кто торопливо вытягивал ведерко, сыпался ягодный град. Иной год, бывало, ягоды рдели до глубокой зимы. Тронутые морозом, они были отменным лакомством для ребятишек и дроздов.

За колодцем садовая изгородь спускалась довольно далеко под гору. Она отделяла двор от поля. За изгородью стояли три высокие осины и неказистая березка. Между последней осиной и березкой прилаживали толстую слегу и вешали качели. Ребятня качалась на них с утра до вечера. Качались на них и взрослые, чтобы, как говорится, летом комары не заели и чтобы вволю погорланить после тихих дней поста. Так понемногу настраивали они глотки на летнее громкоголосье.

Э-ге-гей! Девчата-соседки! У печки наседки! К нам ступайте! К нам! К нам! К нам!

В другую сторону сад тянулся уже безо всякой изгороди. Да и росли там всего три куста крыжовника с мелкими худосочными ягодами. Никто за крыжовником не ухаживал, однако каждое лето зеленушки обрывали все до единой, не дав им дозреть. Кусты эти росли у самых парников, только это и спасало их от голода: весной, когда в парниках меняли землю, комок-другой перегноя падал и на корни крыжовника. Случалось, через деревянный борт перекувыркивалась гусеница майского жука и, пребольно наколов брюшко, мигом сворачивалась серебряным колесиком, спрятав в него блестящую коричневую голову.

За парниками разрослась высокая душистая пижма. Она подставляла полуденному солнцу свои желтые подушечки, приглашая пчел посидеть на них. А у самой стены избы торопливо вытягивались стебли любистка, того, что летом и зимой кланялся под окном хозяйской комнатушки.

На восточной стороне у стены насыпали песку, положили старое бревно и устроили завалинку. Солнечным воскресным утром кто-нибудь, в одиночку или вдвоем, присаживался на завалинку погреться, а то, бывало, в праздник там собирались все домочадцы разом. И тогда лучше нашей завалинки не было на свете места.

Тут же неподалеку, напротив завалинки, были хозяйские грядки со свеклой. Потому как в стене кладовой окошек не было, земля на огороде тучнела день ото дня. Свекла крупная, ядреная, росла как на дрожжах, прямо-таки сама выпирала из земли. Над ботвой алели маки, красовались бархатные темные метелки волчьих бобов и сборчатые листья кормовой капусты с твердыми, будто деревянными, стеблями.

Со двора под горку вела дорожка, сплошь заросшая одуванчиками и подорожником, она отделяла свекольные грядки от большого огорода.

Под горушкой у самой дороги стояла развесистая кривая ива. Ее комель тонул в зарослях крапивы. От старости ветви ивы сделались до того хрупкие, что нередко отламывались сами собой, особенно в зимнюю пору. За капустными грядками выстроились в ряд еще несколько ив. Подле последней ивы была глубокая копань с неиссякаемым запасом воды. Ее называли нижним колодцем. Очень он был там к месту: весной во время поливки огородов было бы истинным мучением - таскать воду со двора.