Больше двух часов простоял я, облокотившись на парапет, как вдруг почувствовал, что кто-то дернул меня за волосы. Я с удивлением оглянулся и увидел перед собой Германа - одного из музыкантов труппы Лаполада.

- Неужели Лаполад в Гавре? - спросил я с таким ужасом, что Герман с минуту не мог ничего ответить от хохота.

Наконец, немного успокоившись, он рассказал мне, что тоже ушел от Лаполада и теперь собирается ехать к брату, который живет в республике Эквадор. Лаполада мне теперь нечего опасаться; он не будет меня разыскивать, так как получил довольно большое наследство и продал свой зверинец - вернее, то, что от него осталось: ведь через две недели после нашего бегства бедный Мутон умер от горя и голода. Когда Дьелетта ушла, он сделался свирепым и мрачным и упорно отказывался от пищи. Только Лаполада он готов был сожрать и, завидя его, начинал яростно метаться в клетке. Но Лаполад вовсе не желал спасать жизнь льву ценою собственной жизни, и несчастный Мутон околел, пав жертвой своей любви и верности Дьелетте.

Герман спросил меня, поступил ли я в матросы, и я рассказал ему о том, какая меня постигла неудача.

Герман недаром провел столько времени в балагане - он был мастером на всевозможные выдумки.

- Хочешь, я подпишу за тебя договор под видом твоего брата? - предложил он.

- А где я возьму экипировку?

Вот в чем заключалось главное затруднение. Герман был так же беден, как и я. За его проезд уплатил брат, и, даже сложив все наши деньги, мы не смогли бы купить на них все необходимое.

Пришлось отказаться от этого проекта. Чтобы немного подбодрить и развлечь, Герман повел меня обедать, а затем мы отправились с ним в театр; ему дал два билета земляк, тоже музыкант из оркестра. В тот вечер давали премьеру комедии "Открытая война", где одного из действующих лиц приносят на сцену в ящике.

- Вот как раз то, что нам нужно, - сказал Герман. - В антракте я тебе расскажу, что я придумал.

Его план состоял в следующем: мы купим большой сундук, и я спрячусь в него. За час до отплытия Герман принесет запертый и перевязанный веревками сундук на пароход под видом багажа. Когда мы выйдем в открытое море, Герман отопрет сундук, и капитану поневоле придется оставить меня на судне: ему будет некуда высадить меня. Не выкидывать же за борт! А во время путешествия я уже должен сам найти себе подходящую работу.

План был безумный, но он сулил ряд приключений и этим прельстил меня.

На следующий день мы с Германом обошли все лавки подержанных вещей и добыли наконец за десять франков громадный, окованный железом сундук, который оказался мне как раз по росту, словно был сделан по моей мерке. Герман отнес его к себе домой, где он приютил и меня, а затем просверлил в сундуке несколько дырочек, чтобы я в нем не задохнулся. Я влез в сундук, Герман запер меня, и я спокойно просидел в нем два часа. Я мог двигать руками и ногами, ложиться на бок и на спину - словом, по желанию менять положение.

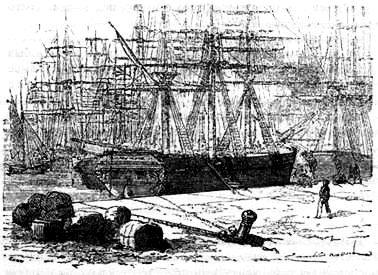

Судно, на котором уезжал Герман, отправлялось в путь на следующий день в два часа пополудни. В оставшееся до отплытия время я осмотрел это судно, называвшееся "Ориноко", а потом написал маме подробное письмо. В нем я сообщил ей о своем скором отъезде, попросил прощения за то, что поступаю против ее желания, и выразил надежду, что так будет лучше для всех нас. К этому письму я приложил второе, адресованное Дьелетте. В нем я написал все, что узнал от Германа, и просил ее быть поласковее с мамой.

За два часа до полного прилива, то есть в полдень, Герман усадил меня в сундук и сунул мне кусок хлеба.

- До завтра! - сказал он, смеясь. - Если ты проголодаешься, тебе будет чем закусить.

Мне предстояло пробыть в ящике двадцать часов. Мы решили, что мне нельзя показываться слишком рано, пока мы не отойдем подальше от Гавра, иначе капитан может отправить меня обратно на рыбачьей лодке или на лоцманском судне, а в открытом море можно не опасаться подобной встречи. Последние дни дул сильный южный ветер, и поэтому через двадцать часов мы уже будем далеко за Шербургом, в Ла-Манше.

К стенкам сундука мы приделали две кожаные петли, за которые я должен был держаться, чтобы меня не швыряло из стороны в сторону во время погрузки. Герман запер оба замка на ключ, обвязал сундук веревкой и взвалил его себе на спину. При этом он так хохотал, что меня подбрасывало, словно я ехал верхом на лошади.

Но, когда он взошел на борт "Ориноко", вся его веселость мигом исчезла.

- Что вы несете? - закричал капитан.

- Сундук с моими вещами.

- Слишком поздно - отделение для багажа закрыто.

На это мы и рассчитывали. Если бы крышки люков были открыты, меня спустили бы в трюм, навалили на мой сундук другие ящики, и тогда мне пришлось бы лежать в нем до самого Эквадора. Теперь же меня оставят на палубе или поместят в каюту Германа.

Но это оказалось совсем не так просто устроить. Капитан очень долго не соглашался принять сундук, и я уже думал, что меня отнесут обратно на берег. В конце концов меня поместили между верхней и нижней палубами, среди других ящиков, привезенных в последнюю минуту.

- Когда мы выйдем в море, мы спустим вещи в трюм, - сказал один из матросов.

Его слова меня не испугали: я не рассчитывал долго сидеть в сундуке.

Вскоре я услышал, как упали в воду причальные канаты, а затем судно развернулось. Над моей головой раздались размеренные шаги матросов, выводивших судно из гавани.

Мне было прекрасно слышно все, что делается вокруг, и я мог, лежа в сундуке, следить за движением корабля, как будто находился на палубе и видел все своими глазами.

Услыхав шум лебедок и громкие голоса, я понял, что мы вошли в шлюз. Несколько минут судно стояло на месте, а потом медленно двинулось вперед. Это буксир выводил нас в открытое море. Небольшая килевая качка указывала на то, что мы вышли во внешнюю гавань. Качка усилилась - следовательно, мы идем между дамбами. Послышался скрежет блоков - это поднимали паруса. Судно накренилось набок, буксирный канат упал в воду, руль заскрипел - мы вышли в открытое море.

Свершилось! Для меня начиналась жизнь моряка. Я всегда думал, что этот желанный миг, к которому я пришел ценою больших лишений, доставит мне огромную радость. Но сейчас я испытывал только грусть и тревогу. Правда, мое положение было не из веселых.

Если б я был на палубе среди матросов, занимался своим делом, видел впереди открытое море, а позади землю и гавань, я, наверно, с радостью стремился бы навстречу неизведанному… Но, лежа здесь взаперти, я не мог побороть невольный страх.

Легкий стук в стенку сундука отвлек меня от моих печальных мыслей. Однако меня никто не окликнул, и я не решился ответить из боязни, что это постучал проходивший мимо матрос. Но стук повторился, и я понял, что пришел Герман; вместо ответа я тоже постучал ему ручкой ножа.

Его присутствие меня успокоило - значит, про меня не забыли. В конце концов совсем не так страшно провести несколько часов в сундуке, зато после я уже буду в море и начну жить полной жизнью.

Дул свежий ветер. Волны били о борт судна, и его сильно качало. Привыкнув с детства ездить на рыбную ловлю и качаться в лодках, стоящих на якоре, я никогда не страдал от морской болезни. Я считал себя неуязвимым и был неприятно удивлен, когда почувствовал тошноту.

Сперва я подумал, что это ощущение вызвано недостатком воздуха. Несмотря на дырки, просверленные нами в стенках сундука, воздух проникал в него с трудом и с еще большим трудом выходил обратно, поэтому в сундуке была страшная духота. Однако мне становилось все хуже. Головокружение и сильное ощущение дурноты, которые я испытывал, когда судно опускалось во время качки, не оставляли никакого сомнения: у меня началась морская болезнь. Меня это очень встревожило: ведь я знал, что люди, подверженные этой болезни, нередко стонут - так им становится плохо. А вдруг я тоже начну стонать и меня услышит кто-нибудь из проходящих мимо матросов?

Самое лучшее средство от морской болезни, как я слышал, - это сон. К тому же сон был единственным доступным мне средством, и, обхватив голову руками, я изо всех сил старался уснуть. Довольно долго мне это не удавалось - уж очень неудобна была моя постель. Почему я не догадался положить на дно моей тюрьмы хоть немножко соломы? Сердце мое то замирало, то словно обрывалось, когда судно проваливалось вниз, но в конце концов я все же уснул.

Сколько времени я проспал - не знаю. Свет не проникал в мой сундук, я лежал в полном мраке и не мог определить, ночь сейчас или день. Только по царившей вокруг меня тишине можно было догадаться, что наступила ночь. На палубе раздавались лишь мерные шаги несущих вахту матросов, и время от времени слышалось поскрипывание руля. Качка сделалась сильнее, мачты трещали, скрипели снасти, волны с шумом бились о борт корабля - очевидно, ветер усилился. То ли воздух в сундуке стал свежее от ночной прохлады, то ли я уже привык к качке, но я не чувствовал больше приступов морской болезни и снова уснул, убаюканный мрачной музыкой моря, которая уносила мои мысли в маленькую комнату родного дома и воскрешала воспоминания о ночах, когда за окнами бушевала буря.

Меня разбудил страшный удар, грохот, треск. Корабль дрогнул, а затем что-то обрушилось на палубу, словно разом рухнули все мачты. Слышались звуки, похожие на выстрелы, - это снасти рвались и лопались, а мачты раскалывались на части.

- Стой! - закричал кто-то по-английски.

- Все на палубу! - скомандовал чей-то голос по-французски.

Среди криков, шума и суеты послышался глухой сиплый рев, и я сразу понял, что это вырывается пар. Мы, по-видимому, столкнулись с английским пароходом, который врезался в наше судно; теперь оно лежало на боку; я чувствовал это потому, что тоже скатился к боковой стенке своего сундука.

Прежде чем я успел прийти в себя, рев пара прекратился. Послышался новый треск, и на палубе раздались страшные крики. Почти тотчас же "Ориноко" выпрямился. Что случилось? Пошел ли английский пароход ко дну или отошел от нас?

Я принялся кричать что есть мочи, в надежде, что кто-нибудь из экипажа выпустит меня; затем прислушался. На палубе раздавались голоса, люди бегали взад и вперед, волны бились со страшной силой о бортовую обшивку судна, и все эти звуки покрывал вой ветра и бури.

Неужели мы тонем? Неужели Герман бросит меня в этом сундуке? Невозможно передать словами, какой ужас охватил меня. Сердце мое замерло и руки стали влажными от холодного пота, словно я окунул их в воду. Инстинктивно я попытался вскочить на ноги и ударился головой о крышку сундука. Я встал на колени, изо всех сил стараясь вытолкнуть крышку сундука спиной. Но замки были прочные, крышка плотно пригнана и скреплена дубовыми перекладинами. Мои усилия ни к чему не привели, и я повалился на дно сундука, полумертвый от ужаса.

Через несколько минут я снова начал кричать и звать Германа, но в это время на палубе поднялся такой страшный шум, что я не слышал собственного голоса. Матросы рубили мачты топорами.

"Где же Герман? Почему он не приходит ко мне на помощь?"

Пока одни матросы рубили мачты, другие откачивали воду. Я ясно слышал равномерное постукивание насосов.

Значит, мы тонем. Я стал неистово колотить в крышку сундука, обезумев от отчаяния и страха.

- Герман! Герман!

Все те же звуки у меня над головой, то есть на палубе, но никто не приближался ко мне. Закрытый сундук, очевидно, заглушал мой голос. Но даже если бы мои отчаянные крики и долетели до палубы, их все равно покрыл бы шум ветра и могучий рев бури.

Неужели Герман упал в море? Или его смыло волной, или раздавило свалившейся мачтой? А может быть, думая о собственном спасении, он совсем забыл обо мне? Тогда я погибну здесь, в этом ящике.

Неужели мне неоткуда ждать помощи?

Даже ребенок способен иногда мужественно ожидать смерти, смотря ей прямо в лицо, но при условии, что он на свободе, имеет возможность бороться за свою жизнь и в борьбе черпает новые силы. Но быть запертым в каком-то ящике, где нельзя ни двигаться, ни дышать - это поистине чудовищно!

Я с яростью обрушился на стенки своей тюрьмы. Но они были очень прочны и даже не дрогнули. Я хотел снова кричать, но горло мое пересохло, и я не мог произнести ни звука. Не знаю, что стал бы делать взрослый человек в таком положении. Я же был еще ребенком и потерял сознание.

Сколько времени пролежал я в обмороке - не знаю, но, когда очнулся, я испытал странное чувство. Мне казалось, что я уже умер, лежу на дне моря и меня качает волна. Однако шум на палубе вернул меня к действительности. Воду все еще откачивали насосами, и порой слышалось зловещее бульканье воды в клапанах. Ветер завывал на корабле, а волны били в борт с такой силой, что сотрясали весь корпус. Судно отчаянно бросало, и я то и дело стукался то о правую, то о левую стенку сундука. Я снова начал кричать, изредка замолкая, чтобы прислушаться. Но ничего не слышал, кроме оглушительного рева бури.

Я задыхался в своем ящике и решил раздеться. Когда я снимал жилет, моя рука нащупала ножик, о котором я совсем забыл. Это был прочный крестьянский нож с роговой ручкой и острым лезвием.

Раз никто не приходит ко мне на помощь, я должен помочь себе.

Я раскрыл нож и принялся за один из замков. Конечно, я не собирался взламывать его - лезвие не выдержало бы такой работы, - но я хотел его вырезать. Сундук был сделан из крепких буковых досок, высохших за двадцать или тридцать лет службы и твердых, как железо; они с трудом поддавались ножу.

Я с таким рвением принялся за работу, что вскоре был весь в поту. Нож скользил в моих пальцах, и мне поминутно приходилось вытирать руки.

Работа двигалась плохо, потому что корабль швыряло во все стороны, и только я нажимал на нож, как меня отбрасывало к другой стенке сундука.

Наконец замок расшатался, и теперь достаточно было сильного толчка, чтобы он выскочил.

Тогда я принялся за второй. Мой нож до того нагрелся, что, когда я его лизнул, чтобы немного охладить, я обжег язык.

Насосы перестали работать, однако движение на палубе не прекращалось. Шаги сделались быстрее, чем раньше: очевидно, люди спешили закончить какую-то работу. Но что они делали, я не мог понять.

Казалось, они тащат что-то очень тяжелое, вроде огромного ящика или лодки. Зачем? Что все это значит?

Но у меня не было времени задумываться над этим и прислушиваться. Я снова принялся за работу.

Мой нож затупился, и вырезать второй замок было еще труднее, чем первый, хотя я работал изо всех сил. Я очень устал, рука у меня онемела, поясницу ломило от неудобного положения, и мне поневоле приходилось время от времени ненадолго прекращать работу.

Тогда я снова слышал рев бури, удары волн и треск ломающегося судна.

Наверно, я проработал так около получаса. Но эти полчаса показались мне вечностью. Наконец зашатался и второй замок.

Я встал на колени и, опершись на руки, стал изо всей силы толкать спиной крышку сундука, стараясь ее приподнять. Оба замка отскочили, но крышка не открылась.

Я совсем забыл о том, что сундук прочно обвязан. Теперь надо было еще перерезать веревку. Я считал это пустяком, но сильно ошибся. Хотя крышка немного приподнималась, но боковые планки мешали мне просунуть руку, и, чтобы добраться до веревки, надо было сначала их сломать. Предстояла новая работа. Однако я решил не отчаиваться и немедленно принялся за нее.

К счастью, теперь я резал дерево по волокну. Но вот я добрался до веревок и перерезал их - наконец-то я свободен!

Я быстро толкнул крышку, она немного приподнялась, а затем снова упала. Я толкнул ее сильнее, однако она лишь немного приоткрылась. Что же удерживало ее теперь?

Отчаяние мое было так велико, что я упал на дно сундука почти без чувств.

Но я уже так много сделал, я должен довести мою борьбу до конца! Крышка поднималась настолько, что я мог просунуть под нее руку, однако приподнять ее выше оказалось невозможно. Высунув руку в щель, я стал шарить вокруг. Я ничего не видел - должно быть наступила ночь, и только слабый, едва заметный отсвет проникал ко мне в сундук.

Ощупав все вокруг, я понял, в чем дело. Препятствием служил громадный ящик, стоявший на другом ящике и краем находивший на мой сундук. Хотя этот ящик и не опирался на сундук, однако он не давал возможности открыть крышку. Я попытался его отодвинуть, но он был очень тяжел и не тронулся с места. К тому же, стоя на коленях, я почти ничего не мог делать. Я не мог даже вытянуть как следует руку. Стараться приподнять ящик или хотя бы сдвинуть его с места было просто бессмысленно.

Неужели я напрасно потратил столько сил и труда? Что делать? Я весь дрожал от мучительной тревоги, и мне казалось, что кровь бурлит у меня в голове, как в огромном котле. Когда сундук был заперт, мои крики не доносились наверх. Но, может быть, теперь, когда он полуоткрыт, меня наконец услышат? Я принялся отчаянно кричать, затем прислушался. На палубе раздавался громкий топот, вскоре как будто что-то тяжелое упало в воду… Но, если я все слышу, почему же никто не слышит меня? Я снова начал кричать и снова прислушался. Теперь не раздавалось больше ни шума, ни движения, ни шагов - ничего, кроме завывания ветра. И, странное дело, мне показалось, что крики несутся уже с моря, с того борта, к которому был прислонен мой сундук.

Теперь я уже понимал, что никто меня не услышит. Я решил оторвать петли, на которых держалась крышка сундука. Тогда, если мне удастся, я могу не открывать ее, а только отодвинуть и вылезти вон.

Я принялся за работу с новым пылом. Наступившая тишина приводила меня в ужас. Неужели погиб весь экипаж? Вполне возможно; страшная качка и вой ветра говорили о том, что буря не прекратилась.

Петли оказались не такими прочными, как замки. Мне пришлось резать дерево вокруг: они были просто прибиты гвоздями, и надо было начинать с них, а не с замков. Концом ножа мне удалось сорвать одну из петель, а затем, яростно раскачивая крышку, вывернуть и вторую.

Я толкнул крышку и, отодвинув ее без труда, поскорее выскочил из своей ужасной тюрьмы. Какое счастье почувствовать себя на воле, свободно двигаться как хочешь! Умереть в этом сундуке - да хуже такой смерти нельзя ничего себе представить!

Мой успех вселил в меня надежду. Однако испытания еще далеко не окончились. Заметив узкую полоску света, я ощупью направился к лестнице. По счастью, люк был лишь прикрыт, но не заперт; я приподнял его крышку и очутился на палубе.

Еще только чуть светало, но мои глаза привыкли к темноте. Окинув взглядом всю палубу, я не увидел на ней ни одного человека. Никто не стоял у руля; по-видимому, и команда, и пассажиры покинули судно.

Бросившись на ют, я стал вглядываться вдаль и в бледном свете начинающегося утра заметил на море черную точку - это плыла большая шлюпка.

Я принялся кричать изо всех сил. Но шлюпка была слишком далеко, а сильный ветер заглушал мой голос, и его, конечно, не могли услышать.