- Что, мужики, дернем по полтораста?

- Можно и по полтораста, - вяло согласился Сашок. Мы с Володькой переглянулись. Я со страхом, он как будто с удовольствием. Как будто не раз ему приходилось пить по полтораста и даже больше. Он-то что, он, может быть, и выдержит. А что будет со мной? "Не надо, - хотел я сказать, - зачем?" Но стало стыдно. Хотелось быть таким же солидным мужиком, как Иванов, и уж по крайней мере не хуже Володьки. Мне теперь начинало даже нравиться, что я попал в настоящую мужскую обстановку, что пить мы будем из граненых стаканов и без скидок - одному поменьше, другому побольше. И еще я подумал, что с завтрашнего дня смогу в разговоре среди мужиков на равных, запросто сказать: "Вылакали мы это сначала по полтораста, чувствуем - мало. Добавили…" А вдруг я так напьюсь, что не смогу прийти на день рождения?! Ну уж нет! Что бы там ни было, а приду. Проветрюсь по дороге.

- Шурочка, голубушка, - игриво обратился Иванов к толстой буфетчице, - нам по полтораста и сосисок… Мужики, сколько сосисок?

- Да что там, не есть пришли, - вяло отмахнулся Сашок. - Сколько положит.

Пока дожидались водки и сосисок, молчали. Даже разговорчивый Иванов сидел, помалкивал. Так, наверное, и полагается в солидной мужской компании, подумал я.

Но вот стаканы и сосиски с картошкой на столе. Иванов первым поднял граненый стакан. Водки в нем было не так уж много.

- Ну, поехали, - сказал он и шумно выдохнул в сторону. А потом одним махом влил водку в разинутый рот.

Сашок поднес к губам свой стакан, сморщился.

- Бывайте, - буркнул он и тоже выпил одним духом.

Когда пил мой отец, он тоже морщился, вспомнил я. И сразу припомнилось: "Бойся первых рюмок". Но вот уже выпил и Володька, тоже духом вылил водку в рот. Начал пить и я. Глотками. Не дыша. И какой-то голос с горечью подсказал: "Все, теперь начнешь пить, как отец". Я не допил, водка потекла по губам. Обожгло рот и глотку. Я сморщился.

- Ты хлебцем занюхай, хлебцем, - посоветовал Иванов. Он сунул мне под самый нос кусок горбушки.

- Ну вот, поздравляем. Чтобы жилось, не чесалось, - весело сказал Иванов. - Теперь навались на сосиски. Для первого раза без закуски нельзя.

Иванов быстро умял сразу две сосиски. Сашок нехотя ковырялся в картошке. Володька ел сосредоточенно, посапывая.

- Доедай побыстрее, - сказал я. - Надо бежать, нас ждут.

Володька почему-то вяло промямлил в ответ: "Успеется".

- Ну, в общем, ты как хочешь, - рассердился я. - А мне пора. Мне еще продукты надо купить и всякое такое. И вообще…

Я встал, начал шарить по карманам, хотел расплатиться и уйти. Все теперь страшило меня: дымное помещение, галдеж, смех, выкрики, лица мужчин.

- Слушай, тютя, мне это надоело, - рассердился Иванов. - С тобой - как с человеком, а ты, как прыщ, выскакиваешь не по делу.

- Да вы поймите, - взмолился я. - Вам-то что, хоть весь вечер сиди. А у меня сегодня гости будут. Каким я приду к ним? Не хочу я больше, пойду. Дурак, что согласился раньше.

- Садись ты, - сказал Сашок и дернул меня за гимнастерку. Я плюхнулся на стул.

- Все будет в ажуре, не беспокойся, - сипло уверил меня Иванов, и вдруг пропел негромко: - "Улыбнися, Маша, ласково взгляни".

Я понял, что мне не уйти, пока не отпустят Иванов и Сашок.

Я быстро хмелел. Пришла легкость, уверенность, стало весело. Галдеж в закусочной удалялся и приближался, как накаты волн. Спины, головы, глаза, рты - все расплывалось, покачивалось. Сознание то подергивалось теплым туманом, то вдруг становилось острым и светлым, как в минуты душевного подъема. Хотелось сказать что-нибудь приятное моим друзьям-соседям, затеять какой-нибудь значительный разговор, признаться, пооткровенничать, доказать Сашку, что я не какой-нибудь лопух и зря он потешался надо мной.

- А знаете, мужики, - лихо начал я, наспех проглотив кусок сосиски, - надо быть островом.

- Кем-кем? - не понял Иванов.

- Островом. Чтобы - пушки с пристани палят, кораблю пристать велят.

- Это что, твоя поэма? - спросил Иванов.

- Это Пушкин, - сказал я значительно.

- Пушкина знаю, как же, как же.

- Вместе трубу грузили, - усмехнулся Сашок.

- Не по делу, Сашок, не по делу. Пушкина я еще в школе учил: "Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой…" - с выражением прочел Иванов.

- Эх ты, серость, - усмехнулся Сашок. - Тебе что Пушкин, что Пушкин.

Иванов смутился, прожевал сосиску, откашлялся, потом строго посмотрел на своего помощника.

- А вообще ты прав, - сказал я, чтобы поддержать Иванова, - если не будешь островом, сразу набок - хлоп! И еще нужно дверь за собой не захлопывать. Ну, в общем, не хлопать дверью.

Я чувствовал, что как-то не так сказал, нескладно. Иванов слушает и удивляется. А Володька даже есть перестал. Лишь один Сашок по-прежнему равнодушно поковыривает в картошке алюминиевой вилкой.

- А то ведь захлопнешь дверь, человек обидится, и потом уж никак, потом уже только на себя рассчитывай, на свою звезду, - горячо продолжал я, чтобы поскорее прояснить свою мысль. - Звезда, она, конечно, есть у всякого, но она такая - и туда, и сюда…

- Как повернешь, - буркнул Иванов.

- Вот-вот, как повернешь, - обрадовался я, что меня понимают. - То она плывет в лодочке, как Монтень, то как это…

Я изо всех сил старался вспомнить что-нибудь поумнее из того, что говорил мне Андрей, или Дед, или мастер, но слова и мысли сами собой уплывали от меня в туман. Володька стукнул меня ботинком по ноге. Сашок смотрел на меня с какой-то странной ухмылочкой. А Иванов сказал:

- Пробуксовочка вышла, пробуксовочка. Надо бы смазать. - Он повернулся к буфетчице и гаркнул: - Шурочка, голубушка, плесни-ка нам еще по соточке.

И мигом появились четыре стакана.

- Да ты, выходит, еще и философ, - сказал Иванов, поднимая новый стакан. - Ну, что ж, поехали. За твоего этого Монтеля, - усмехнулся он.

Жутко было пить вторую порцию. Сивушный запах вызывал тошноту. И хоть замутненное сознание тревожно предупреждало меня: "Не пей! Не пей! Ты еще должен пойти к друзьям! Ты уже городишь ерунду!" - я все-таки не удержался и выпил. Володька вдруг фыркнул, закашлялся, встал из-за стола, зажал рот.

- Не пошла, не пошла, - сказал Иванов. - Чеши на волю, продышись.

Володька быстро прошел между столиками, вышел за дверь.

- А ты как? - спросил меня Иванов.

- Я ничего, я на это дело крепкий.

- Это по-нашему, - похвалил меня Иванов. - Плеснули-то всего ничего.

В закусочной вдруг стало тихо-тихо. Я всех видел, но не слышал. А потом все разом загалдели, начали стучать вилками, брякать стаканами. Мне стало душно.

- Пойду посмотрю, как он там, - сказал я.

- Ничего, очухается, - сказал Иванов. - Но вообще-то выгляни.

Столики долго мешали мне пробраться к выходу, толкнул меня в бок дверной косяк, да и сама дверь долго не хотела выпускать меня на волю.

На улице прямо передо мной с воем и позвякиванием пронесся трамвай. Я посмотрел направо, налево. Нигде не было моего друга. Я заглянул в какой-то двор - и там его не нашел. "Смылся, - решил я. - Надо и мне, а то еще накачают…"

Веселые, счастливые люди шли мне навстречу. Покачивались из стороны в сторону. Покачивались дома, деревья - они тоже были навеселе. Шарахались от меня и взлетали в небо веселые голуби, носились друг за другом, словно играли в пятнашки, автомашины, трамваи, мотоциклы, они все время почему-то мчались мне наперерез.

Бегом, бегом в училище, к ребятам. Эх, и расскажу я им! Эх, и выдам что-нибудь такое… Эх, и праздничек у меня сегодня. Эх, и крепкий я мужик. То ли еще будет вечером. Вечером? Когда это, вечером? А может быть, уже? Где часы? Где тут могут быть часы? "Скажите, пожалуйста, который час? Да нет, я ничего… Я сам дойду. Я крепкий. У меня сегодня день рождения. Семнадцать. Хотите, и вас приглашу? До свиданья. А то я могу… У меня будет хорошо. Девушка, девушка, куда же вы?"

Что она сказала? Семь часов? Или восемь. Или… Не может быть! Надо бежать. Да не туда, а вон туда, к Деду. Дом с башенкой, скамейка напротив. Дом с башенкой, скамейка напротив… Дом с башенкой, скамейка…

* * *

Кто-то стонал - рядом или во мне. Кто-то отсекал мои уши, жевал их. Кто-то душил меня, крутил мне нос и разбивал лицо. Моя рука прикоснулась к чему-то шершавому и холодному. Оказалось, что это ножка скамьи. Потом в белесом полумраке растопырились тонкие штрихи кустов, потом заблестели надо мной зеленые пятна звезд. Что случилось со мной? Почему так тошно и зябко? Где я? Кажется, где-то погромыхивает трамвай, урчит машина. И кто это спрашивает меня так грубо:

- Отошел, что ли? Живой?

Надо мной нависло усатое лицо. Милиционер.

- Давай, давай. Пошевеливайся, щенок. Надрызгался до полусмерти. Сейчас тебя отмоют в вытрезвителе.

- Не надо! У меня день рождения!

- Давай-давай, волокись. Знаем эти дни рождения! - прикрикнул милиционер, поднял меня со скамьи, крепко схватил за руку и повел.

- Не надо! Пустите! - закричал я в отчаянии.

- В милиции допразднуешь. Не дергайся, а то я тебя так крутану, переломишься.

Мы стали переходить через улицу. Редкие прохожие останавливались, разглядывали нас. Меня знобило, ноги плелись непослушно. Но я все больше сознавал беду, боролся с отвращением к себе и со страхом перед тем, что вскоре должно произойти.

- Пустите, я сам. Я не убегу, честное слово.

- Куда уж тебе, - едко заметил милиционер, ослабил хватку, приостановился. Меня качнуло.

- Эх, балда. Пить надо умеючи.

- Я первый раз.

- Знаем, знаем. Дома, поди, матка ждет?

- Нет у меня матери, - негромко признался я, когда мы снова поплелись уже мимо домов.

- Ну, значит, батька, - все еще сердито, но беззлобно сказал милиционер. Был он крепкий, сильный. Усатое лицо казалось суровым. Такой не отпустит.

- И отца нет, - сказал я.

- Детдомовский, что ли?

- Детдомовский, - сказал я.

- Тогда чего же ты такую пакость учинил? Сам был в детдоме - знаю. А теперь что получается? Привод в милицию. Вышибут из училища. Куда пойдешь? - Милиционер говорил сердито, но как-то совсем по-другому.

- Я первый раз. У меня день рождения. Такелажники напоили, - покорно и горько оправдывался я. А самого трясло. Но уже не только от ночной прохлады, а от отчаянья и позора.

Милиционер вздохнул, покачал головой.

- Давай адрес, - сказал он. - Домой доставлю.

"Домой!" - обрадовался я. Но куда? К родственникам в таком виде и так поздно? Нет уж, не стоит. В общежитие к ребятам?! Дежурная раскричится, узнает все начальство. К Андрею? Переполошится мать. К Деду? Ну уж нет! После того, что случилось, он меня и на порог не пустит. Зачем ему такой позор?

- Мне далеко, живу в Лесопарке, - соврал я.

- Далековато, - сказал милиционер. - Придется доставить в отделение. Поговорю с капитаном, может, на диване отоспишься. Но смотри, парень. В следующий раз не пожалею.

- Спасибо, - сказал я, - большое вам спасибо. Только вы отпустите, может, я просто так похожу.

- Да ты что, сдурел? Куда ты денешься в таком виде?

Все сильнее я трясся от озноба, и все мучительнее было чувство стыда, опустошенности и отвращения к себе.

- Что же мне теперь делать? - спросил я потерянно.

- Что делать? Отоспаться и запомнить все это покрепче.

- Запомню, - тихо сказал я.

В отделении милиции за перегородкой, перед неяркой настольной лампой сидел дежурный офицер.

- Ну и фрукт, - сказал он, увидев меня. - Старшина, волоки его в камеру под душ.

- Я этого парня хорошо знаю, - сказал мой провожатый. - Он случайно перехватил, на дне рождения. Может, на диване уложить? Отоспится.

- Да ты посмотри на него, - брезгливо бросил офицер.

- Я обмою.

- Ну, знаешь, Андреев, таких дружков учить надо, жалеть их нечего. Молокосос. Из какого училища?

- Я уже кончаю, последние дни.

- Вот мы напишем завтра бумагу. Вышвырнут тебя оттуда.

Старшина провел меня в туалет. Я обмыл лицо, почистил гимнастерку, брюки. Милиционер стоял рядом. Покуривал.

- Хорошо еще, что я тебя подобрал, - говорил он. - Самому три года пришлось детдомовский хлеб жевать. Запомни - с водочкой шутки плохи, всю судьбу испоганит.

Мы прошли по длинному коридору. Милиционер открыл передо мной дверь и сказал:

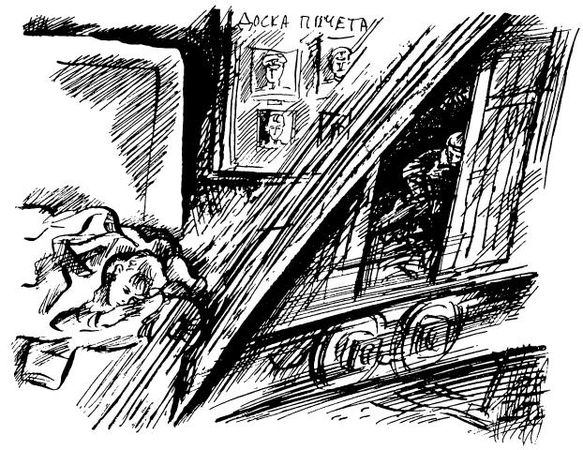

- Вон диван, за стульями. Ложись и спи. Я разбужу тебя, когда закончу дежурство.

Я снял ботинки, лег на скрипучий диван. Милиционер выключил свет, ушел. Я закрыл глаза.

Галдела дымная закусочная. "Шурочка, голубушка, плесни-ка нам по полтораста…" - услышал я.

Горькие, печальные глаза отца долго-долго смотрели на меня. И вдруг засвистел, заорал паровоз. Свалилась набок раскаленная печка-буржуйка в товарном вагоне, и я услышал голос матери: "Господи, только бы мне сохранить тебя".

Я сжался, покрепче стиснул холодными ладонями мокрое лицо. Повернулся на другой бок.

Утро пятого дня

Жужжит муха - мечется и бьется о стекло. Однотонно звенит и улетает куда-то, и возвращается… Что это за штучка была у меня такая, как маленькая подзорная труба? Повернешь разок - видишь яркие цветы или снежинки; повернешь еще раз - кубики, квадраты, треугольники и тоже как будто они сложены из камешков никогда еще тобой не виданной красоты. И сколько бы ты ни поворачивал эту трубку (как же она называется?), сколько бы ни смотрел в маленький глазок - не оторваться. Без этой волшебной трубочки все меркнет, все по-другому: и зеленое, и голубое, и желтое, все-все. Кто мне подарил эту трубочку и где? Может быть, в детском саду? А может быть, в детдоме, в Новый год? Или мама в день рождения?

День рождения? Мечется и жужжит муха. Ей хочется вылететь на улицу. Снова тихо. И только радуга вздрагивает на ресницах. Тоже, как тогда… "Лёпа, вставай, пора". Эх, Володька, Володька, куда ты удрал от меня? Где ты? Спишь на своей постели? Может быть, тоже не можешь открыть глаза и радуга вздрагивает на твоих ресницах. И тишина, и жужжит муха, и ты мне говоришь… Нет, это уже не ты говоришь…

"Тебе семнадцать? Тогда давай пить чай…" Давай, Андрей. Только покрепче. "Наливай, хозяин, крепче чаю. Я тебе вовеки не солгу. За себя я нынче отвечаю, за тебя ответить не могу…" Ты ведь что-то хотел мне сказать этим, Андрей. Я теперь, кажется, понимаю тебя.

Какая холодная кожа у этого дивана, и какой жесткий валик под головой. А ведь это тоже было. Ты вспомни. Когда ты остался совсем-совсем один. В кармане лежала справка о смерти твоего отца. Ты пришел тогда на станцию, чтобы уехать в Ленинград, из Кузбасса в Ленинград на попутных поездах. Тебе тогда было тринадцать - маленький, бездомный оборвыш. Тебя забрали в милицию, уговаривали вернуться в детдом, потом накормили и отвели в комнату, в которой стоял черный кожаный диван, с такой же холодной кожей. И жесткий валик был под головой. Ты долго не мог заснуть, ворочался. Казалось, еще немного - и ты умрешь от одиночества и тоски. У тебя не стало не только отца, но и свободы, какая есть у всех взрослых и у всех мальчишек там, за стенами милиции. Ты думал, думал и наконец решился - бежать! Будь что будет впереди, только бы добраться к своим. На окнах не было решеток, и ты выбрался. Прибежал на станцию, помчался через рельсы, по шпалам, увидел какой-то товарный состав, залез в пустой вагон и уехал. Тебе казалось, что ты едешь в свою сторону, но так ли это, ты не был уверен. На каком-то полустанке ты перебрался в другой состав - с каменным углем. И опять долго стучали колеса, было холодно, одиноко, тоскливо, и ты не мог дождаться утра. И снова полустанок, уже на рассвете. И у тебя нет сил ни сидеть, ни стоять, ни ехать дальше. С буфера вагона ты не спрыгнул - шмякнулся на землю, на шпалы и пополз под насыпь. И услышал свисток. Знакомый свисток милиционера. Вставать или не вставать? Бежать или не бежать? Ты рванулся к кустам, но что-то остановило тебя: "Вернись, доверься". А потом опять маленькая душная комнатка, и милиционер, и сочувственный голос, и добрые глаза, и кусок хлеба со сладким чаем. И снова кожаный диван с жестким валиком. И ты лежишь вверх лицом и решаешь: больше никогда не убегать от милиционеров, от взрослых - без них погибнешь, а если признаешься, расскажешь всю правду, люди обязательно поймут тебя и помогут.

Поймут? А Иванов разве понял тебя? А Сашок? И разве всегда можно помочь? Нет, теперь, в это утро только ты сам можешь себе помочь. Тебе уже семнадцать! А потом будет восемнадцать, девятнадцать.

Опять жужжит муха. Никак ей не выбраться. Ладно, открой глаза. Пусть ударит в них солнце. Помнишь, как ты совсем маленьким смотрел на него? Сначала через какие-то стекляшки. Солнце было то розовым, то зеленым, то мутного чернильного цвета. А потом ты смотрел просто так - и солнце било в глаза, и весь мир становился ослепительно белым, а потом черным, незрячим.

- Эй, парень, проснулся?

Это усатый милиционер. Откликнуться или притвориться, что сплю?

- Вставай, моя смена кончается.

Я открыл глаза и зажмурился. И медленно приподнялся, чтобы сесть на диван.

- Пойдем, провожу до выхода. Сядешь на трамвай - и к дому.

Я быстро надел ботинки и пошел за милиционером по длинному коридору. Широкая сутулая спина покачивалась передо мной. Милиционер открыл наружную дверь. Полоса света отрезала угол коридора, высветлила загорелое скуластое лицо в морщинах. Черные, с рыжиной усы устало свисали над уголками губ.

- И чтоб ноги твоей здесь больше не было, понял?

- Понял, - сказал я. - Спасибо вам.

Ко мне протянулась рука. Я пожал ее, едва обхватив пальцами, и вышел на улицу.