В зимние однообразные дни, при свете коптилки, под стук вязальных спиц, мать рассказывала о своем далеком прошлом, о предках. Она происходила из старинного рода знаменитых в России поставщиков хлеба двора его императорского величества Полуэктовых. Витьке даже страшно стало. Ведь он знал, что все, кто до революции не были бедняками, – гады, предатели и контра, которых надо ставить к стенке.

– Ма, ты это выдумала всё, да? – с надеждой спросил он.

– Да нет. Кое-что помню сама, кое-что рассказывала твоя бабка.

– Ма, ты никому не рассказывай об этом. Я не хочу, чтобы меня во дворе дразнили, – попросил он.

– Наверное, никому и не придется. Не выживем мы здесь, чует сердце. В Библии сказано: "Мор и гибель будут вселенские".

Однажды, когда нечем стало заправлять коптилку, мать послала сына в школьную мастерскую поискать что-нибудь из горючего.

Витька едва справился с заледеневшим замком на дверях мастерских. Открыл и стал на пороге. Помещение промерзло. Стены, потолок, токарные станки, провода и лампы сплошь были покрыты поблескивавшими в скупом свете крупным инеем.

Витька подошел к одному станку. Даже на деталях, смазанных маслом, были крупные красивые хлопья изморози.

Здесь он провел лучшие свои дни. Мастерские считались гордостью школы. Скорее всего, благодаря им школа и была образцовой. Не раз некоторые начальники из районного отдела народного образования пытались ликвидировать мастерские, ссылаясь "на имевший иногда место мелкий травматизм". Но директор школы стоял за них насмерть. Как-то раз и Витька стал причиной этой ожесточенной борьбы.

Ему было пять лет, когда он попросился помогать ребятам-старшеклассникам, переплетавшим старые книги и учебники. Сначала его отгоняли от станков, когда он упорно лез со своими услугами, а потом перестали замечать. И вот в тот момент, когда старший брат Андрей опустил громадный нож-гильотину на стопку выравненных листов бумаги, Витькины пальцы оказались в роковом месте. Визг заставил вздрогнуть всех присутствующих в мастерской. Андрей мигом поднял нож, а Витька выдернул руку, но с кончиков двух пальцев капала яркая кровь…

Мастерские представляли собой маленький промышленный комплекс, где ребята получали основы рабочих профессий: слесаря, токаря, печатника, электро– и радиотехника – и занимались авиамоделизмом. Каждый находил себе занятие по душе. Здесь всегда было шумно и многолюдно – и днем, и вечером.

Сейчас из мастерских выветрился когда-то стойкий запах смеси горелого масла, резины, дерева, металлической стружки, столярного клея.

Витька медленно походил между рядами станков. Каждый из них чем-то напоминал о прошлом. Почти все Стоговы работали здесь. На этих станках Андрей и его друзья сделали большой педальный автомобиль, на котором проехали по Красной площади в Москве во время первомайской демонстрации 1934 года.

Больше всего Виктор любил авиамодельную мастерскую. Здесь он построил свою первую резино-моторную модель тракторного типа. Из года в год он совершенствовал свои модели, пока не завоевал на лагерных соревнованиях юных авиамоделистов приз – ручной компас, который вручал ему настоящий летчик с соседнего аэродрома. Он прочил Вите светлое будущее авиаконструктора.

На стенах до сих пор висели каркасы крыльев, фюзеляжей, а в углу под потолком – громадная модель АНТ-25, построенная участниками кружка к торжественному митингу, посвященному чкаловскому перелету через Северный полюс в Америку. Эта модель по тросу, протянутому через весь зал, проплыла над головами, чем вызвала бурю оваций.

Воспоминания, воспоминания… Мальчик мог стоять здесь часами, но холод пронизывал насквозь тощее тело, и надо было выполнить просьбу матери. Он стал раскрывать дверцы многочисленных шкафчиков. В одном обнаружил полный ящик столярного клея. От такой счастливой находки у него даже пошли круги перед глазами. Ведь из клея можно было приготовить великолепный студень.

Витька бережно переложил клей в кусок перкаля.

Найти масло для коптилки оказалось не таким трудным делом. В поддоне почти каждого станка был слой масла. Правда, добывать его приходилось с трудом. Скованное морозом, оно загустело, как смола.

Случайно взгляд Вити остановился на ременной передаче станка. Он вспомнил, что Валеркина мать как-то приготовила студень из кожаной кобуры револьвера, подаренной Валерке отцом. Друг рассказывал, что два дня они ели студень и наедались им почти досыта. Витька срезал несколько пахнущих машинным маслом ремней.

Увидев такое богатство, Александра Алексеевна расплакалась, назвав сына спасителем. Кончался декабрь, а по продуктовым карточкам так ничего и не выдали.

Сначала мать хотела пропустить куски ремней через мясорубку, но крутить ее оказалось никому не под силу. Тогда Галя и Ольга стали резать ремни на мелкие кусочки, а брата отправили за водой.

Водопровод и канализация давно не работали. Все замерзло. Теперь ходили за водой в бомбоубежище, наполовину затопленное еще месяц назад. Там, при свете коптилки, Витька продалбливал лунку и зачерпывал чайником воду. Больше поднять он уже не мог. От частой ходьбы порожки были залиты водой, и теперь спускаться, а тем более подниматься приходилось с большой осторожностью.

В этот раз ему не повезло. На второй ступеньке Витька поскользнулся и, упав на спину, покатился вниз, обгоняя грохочущий чайник и коптилку. В конце лестницы мальчик больно ударился боком обо что-то твердое, заскользившее от него. Шаря по льду в поисках коптилки, он ощутил под рукой чье-то холодное худое лицо, острый нос, глубокие глазные впадины и жесткие брови. Это, наверное, и был тот "предмет", о который он стукнулся.

Даже при наступившем от голода безразличии Виктор почувствовал приступ ужаса. Отдернув руку, он развернулся и с воплем на четвереньках, собрав все оставшиеся силы, пополз к слабому свету, проникавшему сверху в открытую дверь.

…Запыхавшийся Витька вошел в комнату и, всхлипывая, в изнеможении опустился на пол.

– Ты чего? – удивилась мать.

– Там труп чей-то, – еле выговорил он.

– Где?

– В бомбоубежище.

– Эх, народ!.. Креста нет на шее! Весь двор берет воду, так нет же… – Она умолкла, едва не сказав "испоганили" или что-то в этом роде, но такое кощунство по отношению к умершему мать позволить себе не могла. – Чего же ты испугался? Эка невидаль! Он же сверху льда лежит, а ты зачерпываешь воду из лунки.

– Противно! Я не пойду туда больше и воду пить оттуда не буду, – твердо заявил Витька.

– Правда, мам, – вступилась Галя, – лучше снег топить.

В этот день они попытались пить снеговую воду. Но она получилась грязная и невкусная.

– Завтра позову из домоуправления девушек-дружинниц, труп уберут, и все будет нормально, – утешила мать.

К полудню она привела пять девушек-бойцов МПВО из команды по уборке трупов. Но на лестнице при входе в бомбоубежище уже лежали еще два трупа.

Старшая из группы объявила, что этим не кончится, а вытаскивать трупы из бомбоубежища трудно даже им, поэтому она повесила на дверь убежища замок. Мать и еще несколько женщин уговаривали не закрывать, но старшая была непреклонна. Теперь весь двор лишился источника воды.

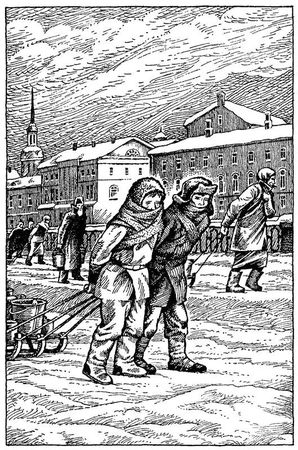

На следующий день, собираясь по нескольку человек, соседи с санками, загруженными ведрами, кастрюлями и чайниками, потянулись со двора. Пошли и Стоговы, мать с сыном. Валерка вышел один. Его мать не вставала. Шел один и Борька Угольков. Он еще не приспособился управляться одной левой рукой. Ему никак не удавалось удержать санки и одновременно привязать к ним кастрюлю с чайником: либо отъезжали санки, либо падала посуда.

– Ма, гляди, как Борьке трудно. Погоди, я помогу ему.

Но Александра Алексеевна сама подошла к Уголькову.

– Иди-ка, родимый, домой, – сказала она ему, застегивая пуговицы на пальто и подтягивая ремешок. – Мы с Витькой привезем вам водицы. Как мать-то?

– Плохо. Не встает, и даже не хочет есть, и не плачет.

– Чего же плакать: от слёз сыт не будешь.

– У нас папка погиб. Вчера похоронку принесли.

– Ах ты господи, сколько горя! – Она перекрестилась. – Иди к матери, не стынь.

Те, кто жил близко к Неве, Фонтанке или Мойке, оказались в лучшем положении. Там поддерживались в порядке проруби и порожки с берега к воде. Но с Воронежской идти даже на Фонтанку было далеко.

Кто-то сказал, что на углу Тамбовской и Курской берут воду из канализационного люка. Все медленно двинулись туда.

Валерка с Витькой шли рядом. Шли молча, как два старика, прожившие рядом сто лет и потому давно потерявшие интерес друг к другу.

У них была тяжелая стадия блокадного голода, когда наступает безразличие ко всему: к опасности и даже к жизни. В голове нет никаких мыслей, нет желаний, нет воспоминаний о прошлом: оно стерлось, как красочная картинка в старой затрепанной книжке. Мозг, чтобы выжить, не растерять последнюю жизненную силу, погрузился в спячку, едва реагируя на происходящее.

Если теперь спрашивали кого-нибудь из ребят: "Чего бы ты хотел?" – тот вяло, с потухшими глазами отвечал: "Есть", не веря в возможность такого желания. И двигались они, и делали что-то, повинуясь сиюминутной потребности.

Временами состояние голода казалось даже нормальным, привычным. Это означало, что до последней, самой тяжелой, самой опасной стадии, когда уже не хочется есть, осталось совсем немного.

Глядя на Витьку и Валерку со стороны, трудно было поверить, что всего полгода назад они не могли и минуты помолчать или посидеть спокойно.

Раньше их нелегко было различить и по одежде. Оба носили одинаковые серенькие полупальтишки, главным достоинством которых являлась низкая цена. По количеству заплат и вырванных с мясом пуговиц нетрудно было определить число выигранных сражений в "войне" между собой и с дворниками. У обоих обшлага пальто блестели, словно лакированные, – ими пользовались вместо носовых платков.

Отличались ребята, пожалуй, только шапками. Никто не помнил, где и как была куплена Витькина шапка и из чего она сделана. Но это была любимая шапка. Она придавала Витьке сходство с дурашливым щенком, у которого от удовольствия одно ухо задиристо торчит вверх, а другое болтается. Валерка имел настоящую шапку-эскимоску, хотя и с одним ухом. Второе было оторвано в "битве на Чудском озере с псами-рыцарями", состоявшейся сразу после выхода фильма "Александр Невский".

По валенкам с перетертыми голенищами в обоих мальчишках безошибочно узнавались чемпионы по конькам на дистанции, которые определялись выносливостью дворников. Им всегда было жарко, наверное, поэтому оторванные пуговицы не пришивались по неделям.

За редким исключением, ребят двора по одежде можно было принять за братьев.

Сейчас Валерка был одет все в то же полупальто да еще закутан в женский платок, что до войны не позволил бы даже под страхом смерти. На том месте, где платок касался носа и рта, образовался налет изморози.

Витькин наряд выглядел победнее. Валенки он окончательно порвал еще в прошлую зиму, поэтому мать сшила ему из куска зеленого ватного одеяла бурки, к которым веревками были привязаны большие калоши. Он тоже не противился, когда мать поверх шапки завязывала ему старую серую шаль.

Все они, дети блокады, мальчики и девочки, теперь были неразличимы, потому что одевались одинаково безлико.

О том, что воды на углу Тамбовской и Курской нет, можно было догадаться издали. Там, где была вода, всегда стояли очереди, почти как в булочной. А здесь было пусто. Высокая наледь обозначала место пропавшего источника воды.

– Что будем делать, женщины? – спросила Александра Алексеевна остальных. – Может, пойдем на Обводный канал? Ближе ничего нет.

– Алексеевна, ты подумай, чего только туда не сливают, какие нечистоты там только не плавают… – возразила ей соседка.

– Ничего теперь туда не сливается: канализация не работает во всем городе.

– И то верно. Что ж, деваться некуда. Не возвращаться же без воды… – поддержала одна из женщин.

Снова медленно и молча, как похоронная процессия, люди двинулись на свою Воронежскую, которая упиралась в набережную Обводного канала.

Здесь уже, оказывается, давно брали воду. К нескольким прорубям вели утоптанные узкие тропинки, образуя упорядоченное движение, – по одной шли к воде, по другой – возвращались.

Только сейчас на лестнице образовалась толкучка. Поднимаясь по порожкам, потерял сознание какой-то мужчина. Пока его оттащили и выясняли, нет ли близко врача, он скончался. Кто-то из толпы сказал, что это был профессор химии, известный ученый не только в Ленинграде, но и во всей стране.

Витька никогда раньше не видел живого профессора. Сейчас перед ним на снегу, опираясь спиной о каменный парапет, сидел мертвый человек. Даже не верилось, что это профессор. Витьке казалось, что такие люди не умирают, как простые рабочие, шоферы или дворники. Слишком обыкновенно.

Глава 12

Двадцать пятого декабря 1941 года, впервые за много дней блокады, на лицах ленинградцев появились улыбки: рабочим прибавляется по сто, а служащим, иждивенцам и детям – по семьдесят пять граммов хлеба. Это была победа, но еще не спасение. Кто знал, сколько надо было добавить людям хлеба, да и не только хлеба, чтобы они справились с голодной смертью? Люди продолжали умирать почти одинаково: сначала опухали, а потом голодный понос приводил их к непоправимому истощению.

Из булочной Витька торопился, как только позволяли силы, ведь из всей семьи только он знал о прибавке хлеба. Мать уже два дня не отходила от постели Анны, которой с каждым днем становилось все хуже и хуже. Мальчик хотел быстрее обрадовать родных, и особенно Анну.

– Ма! Хлеба прибавили! – по возможности, громко сказал он.

Но мать и Галя, сидевшие около Анны, не шевельнулись. Витьке показалось, что они не поняли или не поверили ему.

– Честное слово, хлеба прибавили! Глядите, на сколько! Во кусища! – Он стал бережно разворачивать тряпицу.

– Тихо! Аннушка умирает, – остановила его мать.

Витька умолк и приблизился к постели сестры.

Анна была страшна не только в своей худобе. Из ее полуоткрытого рта в такт дыханию выходила струйка розовой пены. Это был единственный признак еще теплившейся жизни. Даже веки не двигались. Лицо приобрело серо-грязную окраску, как у египетской мумии, которую Витька когда-то видел в Эрмитаже.

Анна уже два дня не просила есть. Даже как могла сопротивлялась, когда Александра Алексеевна пыталась накормить ее или влить подслащенную воду. Витьке не верилось, что можно отказаться от пищи. Но сестра отказывалась.

Пузырьки перестали выделяться изо рта сестры, и мать тихо сказала:

– Отмаялась… – Потом подтянула простыню на голову Анны и перекрестила ее. – Подождем, когда вернется Ольга с работы, а потом уж… – Она не договорила.

Витька знал, что Анну надо перенести в прачечную либо на тротуар, к стене дома.

Ольга вернулась позднее обычного. Она еле вползла в комнату.

– Видно, я тоже отработалась, – тихо сказала она, садясь у двери. – Думала, не дотащусь до дома. Два раза теряла…

– Аннушка умерла, – перебила ее Галя.

– Отмаялась, – так же, как мать, сказала Ольга. – Наверное, теперь очередь за мной.

– Помогите ее зашить. – Александра Алексеевна пошла доставать простыню.

Мать и две дочери в течение двух часов с трудом управились со своей страшной работой.

– Может, на кладбище на санках довезем, а, Вить? – обратилась Александра Алексеевна к приткнувшемуся в углу, так и не раздевшемуся сыну. – Ведь если бросить, потом и не узнаем, куда пойти навестить ее, помолиться.

Все с надеждой посмотрели на мальчика.

Он не знал, что отвечать. Ведь до Волкова, самого близкого кладбища, страшно подумать – так далеко! Ему хотелось заплакать от бессилия и изнеможения, и мать догадалась об его состоянии.

– Ну ладно, Бог простит… Давайте оставим в прачечной.

Витя притащил санки. С трудом они переложили на них тело Анны и с еще большим трудом вытащили их на улицу.

В прачечной трупами было завалено все помещение. Несколько покойников уже лежало возле незакрывающихся дверей.

Александра Алексеевна стояла в раздумье, с понуро опущенной головой.

– Ма, потащим на Волковку, – потянул ее за руку Витя.

Мать зашла предупредить дочерей, и они тронулись в долгий скорбный путь.

Шли тихо, молча.

На углу Расстанной и Лиговки Александра Алексеевна остановилась:

– Давай отдохнем. – И она опустилась на сугроб.

Сын сел рядом. Они прижались друг к другу. Так было теплее и удобнее сидеть. Санки стояли напротив. Легкий снег уже успел толстым слоем покрыть тело сестры, сровняв впадины, образовавшиеся на простыне от лица, шеи, провалившегося живота. Теперь она больше походила на снеговика, уложенного на детские санки. Только волочившиеся ноги не были покрыты снегом.

– Ма, может, смести снег? – робко предложил Витя, надеясь, что мать пожалеет его и не согласится. Ему очень не хотелось шевелиться.

– Не надо. Телу ее уже не холодно, а душа нашла пристанище.

– Где? – без большого любопытства спросил он.

– Ну, где надо, – неопределенно ответила мать и перевела разговор на другое: – Гляди-ка, простыня на пятках протерлась. Старая материя.

– Ма, хорошо, что мы все-таки отвезем ее на Волковку. Валеркину соседку, тетку Евлампиху, на второй день крысы так объели, что не узнать. – Мальчик замолк, прикрыл глаза и вдруг почувствовал, что начал как будто растворяться. Это было приятное состояние, в то же время не похожее на сон. Когда он засыпал, то что-то видел во сне, что-то чувствовал. А тут, как сахар, просто растаял…

Сколько времени прошло, он не знал. Первые слова, дошедшие до его сознания, были сказаны проходившей мимо женщиной:

– Голодный обморок. Обычное явление. Им, подросткам, приходится хуже всех. Растущий организм требует питания, а они даже детской карточки не получают.

Мать пыталась поднять его. Стоя перед ним на коленях, она подсовывала руку под голову сына.

– Ма, я еще полежу! – умоляюще попросил Витя.

– Вставай, сын. Не надо лежать: замерзнешь. Пойдем потихоньку.

Они снова двинулись в путь. Виктор заметил, что мать старается тянуть сильнее, чтобы ему было легче идти. В другое время он бы воспротивился. Но сейчас чувствовал, что не может не только тянуть, но и идти.

Вдоль ограды Волково кладбище до самых ворот и дальше было завалено трупами. На санках, листах фанеры и железа люди один за другим везли трупы.

Стоговы подтащили санки с телом Анны к длинному широкому рву, наполовину уже заваленному покойниками.

– Давай здесь положим, рядом. Сил нет стаскивать туда, – предложила мать.

Они отвязали тело, положили на землю и сели на санки.

Уже начинал густо синеть короткий декабрьский полдень, а с ним усиливался мороз.

– Ма, пойдем: ноги стынут, – сказал Витя, хотя самому очень не хотелось вставать.

– Эх, не уходить бы отсюда, чтоб не возиться вам потом со мной. Совсем немного осталось ждать. Слава богу, полвека прожила – видно, хватит. Жаль вас…