"Ах, не нравится?"

И пошел налево-направо крушить. Что колется – колет, что рвется – рвет.

Видит Алешка – "Тайга". Лапоть тут как тут. Только треснуло. Молчит Алешка, крепится. А Лапоть – к "Культяпым оленям".

"Стой!" – кричит ему Алешка.

Тот оглянулся, хихикнул – и за свое. Схватил Алешка Лаптя, а тот хлопнул его по затылку. Парень так и сел. Тяжело Алешке, туман в глазах, но все-таки наловчился, оттащил Лаптя. Кинулся к оленям, а в лицо ему пламя. Загородился Алешка рукавом, в огонь пошел…

Чует – прохладой повеяло. Посмотрел вокруг – никого. Ветром из форточки тянет.

"Надо же, – думает, – какой сон чудной!"

Баргузин

Было так рано, что комната, где спал Алешка, светилась тем зеленоватым серебром, которым заполнены картины Рокотова и других художников, живших во времена людей с большими глазами и некрасивыми красными веками.

На кухне бабка Катерина уже трудилась. Алешке было слышно, как стреляют сосновые дрова и тяжело скребет по кирпичам, въезжая в огонь, массивный чугун. Дед лежал на печи, и бабка негромко разговаривала с ним.

– Ты поласковей будь, – говорила она. – По всему видать, большим человеком вырастет.

– В нашем деле маленьким нельзя быть, – серьезно сказал дед. – Маленький человек робеет. А в нашем деле озорничать надо.

"Верно, – подумал Алешка. – Большой художник может себе многое позволить, и все выходит как нельзя лучше".

– Чудно́е время, – сказала за перегородкой бабка. – Сделал гребенку покрасивше, и вот тебе на́ – знаменитость.

Дед яростно запыхтел, и бабка поспешила успокоить его:

– Понимаю про всё я, не сердись. Про время я говорю. Бывало, старики наши и наличники тебе разукрасят, и дугу с оглоблями, и прялку… А в знаменитых никто за это не ходил. Ученый приезжал, валёк у Лизы Севастьяновой за хорошие деньги купил.

Дед притих.

– Тогда слава не тому, кому надо, доставалась. В знаменитых барин ходил, у которого мужики сру́чные были. А что верно, то верно: для простой жизни вещи теперь кое-как делают. Самих себя винить надо.

Дед слушал молча, не возражал.

– Поди поросенку дай, – попросила бабка.

Алешка задремал и проснулся от прохладного прикосновения ко лбу. Он спокойно открыл глаза.

– Вставай, Алешенька! – Бабка Катерина улыбалась. – Блины я напекла. Застынут.

Он уплетал блины, а бабка стояла напротив и радовалась, что блины получились и что у внука хороший аппетит. Ест он много и с удовольствием.

– Ешь, – приговаривала она, – ешь, не торопись… Дед, видать, в дальний путь собирается. Бродни на дворе салом мажет.

– Сегодня к Баргузину пойдем, – сказал Искусник.

Алешка обрадовался. Про Баргузина ходило столько сказок, что с трудом верилось, могут ли в наше время жить такие чудаки.

Говорили, что старый Баргузин когда-то был знаменитым купцом, жил в городе. Построил там двухэтажный дом с полукруглыми окнами, с амурами на балконах…

В Гражданскую войну жена его бежала с белым офицером. Тогда-то, не заботясь больше о богатстве, имени, о малых дочерях, ушел Баргузин в тайгу. Вырыл землянку и жил. Людей особенно не сторонился, но и в ближайшие деревни наведывался редко. Приходил голосовать. Опустив бюллетень, плясал на улице под музыку громкоговорителя, пел "Славное море, священный Байкал…".

От Голого мыса Баргузин жил зимой километрах в тридцати, а в остальное время – в пятидесяти. Отгородился болотом. Люди сами пришли к нему. Всего километрах в десяти от землянки построили бараки, стали рубить лес. Дорогу проложили.

На вырубку Алешка с дедом добрались на попутном лесовозе. Потом пешком шли. Тайга вокруг была горелая. Не лес – щетка.

Алешке представлялось, что Баргузинова землянка под разлапистым кедром, родничок поблизости, собака-волкодав. Но все было не так. Лес вокруг землянки был плохонький, родника не было, не было и собаки.

Свирепо фыркнув, шмыгнула в кусты черная с белыми пятнами кошка.

– Лаврентий! Живой? – позвал Искусник.

В землянке закашляли, и густой голос спросил:

– Кто там? Заходите!

– Дома, – сказал Искусник. – Пошли!

Низко пригибаясь, они нырнули в черную теплую яму.

– Сейчас свет зажгу, – сказали из темноты.

Чиркнули спичкой, и в углу взвился узкий язычок коптилки.

– Кто там?

Что-то большое, неопределенное заворочалось, и из темноты выдвинулось и поплыло навстречу резкое тяжелое лицо, с короткой гривой, львиным носом и остро блестевшими глазами.

Алешка чуть не вскрикнул. Но лицо остановилось, пошевелило бровями и, оскалив зубы, уплыло.

– A-а, Искусник! – сказал голос. – С кем пришел-то?

– С внуком.

– Большой… – заметил голос. – Прихворнул я тут. Лечиться собрался.

– Что стряслось-то?

– Простуда. Я вот, чуешь небось, натопил и песни залег петь.

– А что, песни помогают? – искренне удивился Алешка.

– Первое средство! Я всегда так. Почую болезнь – натоплю печку и песни пою. Песни, они желудок хороню прогревают.

Баргузин резко шевельнулся и высоким скрипучим голосом странно запел:

Много денег, много денег у меня

Под сосной зарыто.

Я счастливый

Ох да богатый серый волк.

Ах, тоска! Тоска ты моя!

Никому не нужен я.

А достану денежки -

Все вы станете родней.

Много денег, много денег у меня

Под сосной зарыто.

Знает только Васька-кот,

Где зарытые лежат.

– А Васька-то жив? – спросил Искусник.

– Что ему, бандиту, станет? Вчера рябчика принес.

– Кот – рябчика? – переспросил Алешка.

Баргузин заворочался, сел.

Теперь, когда глаза привыкли к полутьме, Алешка осмотрел землянку. Она была сделана шалашом. У входа, в углу, сушились дрова. С потолка свешивались связки грибов и лука. Посредине землянки стояла железная печка. Возле нее – два чурбака. На одном сидел сам Алешка, на другом – дед. К нарам, на которых сидел Баргузин, был придвинут ящик. На ящике стеклянный пузырек коптилки.

– Васька у меня лет десять живет, – сказал Баргузин. – Я его на дороге подобрал. Принес к себе, пустил, а он сразу в лес. К вечеру пришел, пузатый, смирный. Я на следующий день по следам его походил. Обнаружил остатки двух рябчиков, которых он придушил. Потом домой стал притаскивать. Сам нажрется и мне принесёт. А зимой совсем он меня удивил. Притащился раз, смотрю: вся морда в крови. Я – в тайгу. И что ты думал? Зайца задавил. Ну и с рысью он тут снюхался. Такая любовь у них была. Сам-то я без ружья живу. Петли ставлю. Ну и придушил рысь. Принес, Ваське кинул. А он, бандит, обнюхал ее и морду давай лизать…

– Волков-то подзываешь? – спросил Искусник.

– Зимой подзываю… В прошлый год с облавой ходил. Маленько повыл. Молодые откликнулись, пришли. Только охотники-то теперь…

Алешка перебил Баргузина:

– А почему старые волки не отзываются?

– Чуют, значит. Попробуй меня обведи насчет человека. Уж я-то пойму, когда кто по душам распинается, а когда подманывает.

Искусник пояснил Алешке:

– Лаврентий волков к самой землянке собирает. Правда?

– Приходят. Скучно зимой. Выйду, повою, иной раз и собираются. Сядут вокруг, и смотрим друг на дружку.

Алешке очень хотелось послушать, как воет Баргузин, но просить было неудобно.

– Ты покажи парню, как воешь, – попросил Искусник.

– Обыкновенно.

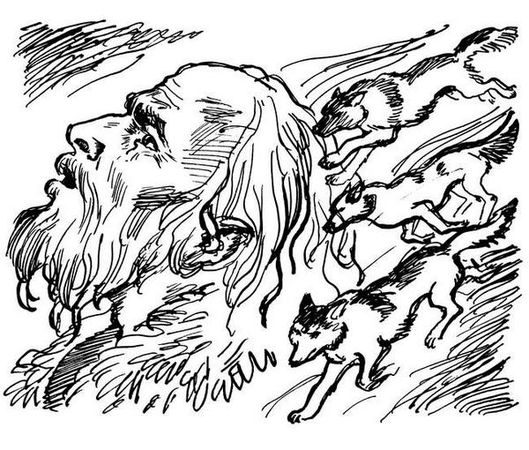

Баргузин откинул назад серую свою голову, потемнел лицом, прикрыл черными веками блестящие глаза и выдавил глухой круглый всхлип. Потом грудью подался вперед и завыл, завыл…

– Как страшно! – сказал Алешка.

– Обыкновенно. – Баргузин усмехнулся. – Нам бояться нечего. Это вы там у себя должны бояться… Ударит одна – и всё будет черным холмом.

– Не пугай, – сказал Искусник.

Баргузин лег на нары и снова запел:

Много денег, много денег у меня

Под сосной зарыто…

– Вон она какая у тебя, злоба-то! – посетовал Искусник. – Изошел ты злобой, Лаврентий…

Когда они выбрались из землянки, дед повернулся к Алешке:

– Что-нибудь понял из наших с тобой хождений?

– Смутно, – ответил Алешка. – Догадываюсь, а словами пока сказать не могу.

Дед понимающе кивнул.

– Иногда догадка верней всяких слов. Слова – наружи, а догадка нутро обжигает…

В деревню вернулись вечером. Алешка опять ушел на реку. Он видел отсюда, как пригнали стадо, как приехала из леса машина, привезла рабочих. Рабочие пожимали друг другу руки, закуривали напоследок и неторопливо расходились по домам.

Потом из леса пришел охотник. Принес тяжелую сумку с птицей. Ближе к ночи небо вернулось на землю, и земля собралась воедино из лесов, полей, рек. Тогда и появилась на реке большая рыбачья лодка.

Лодка стрекотала мотором, и тишина словно раскалывалась надвое, как вода за кормой.

К рыбакам подошли женщины и дети, помогли управиться с рыбой и снастями.

Алешкино сердце размягчилось. Он смотрел, как люди сообща делают свою работу, и радовался, что она идет у них весело, что им она не в тягость.

"Глупый Баргузин!" – сказал себе Алешка.

И захотелось ему сделать для людей такое, чтобы они остались довольны, чтобы это помогло им жить.

Чудо

Он проснулся, вышел на улицу и обнаружил, что соседи привезли вечером сено и теперь убирали его в сарай.

Хозяин дома, здоровый мужик в синей потной рубахе, носил большие навильники. Его сын старался не отстать и работал суетливо. Ему пора было отправляться в школу, и он переживал, что самая сладостная часть работы, когда сена останется на десяток навильников и все работники повеселеют и подобреют друг к другу, пройдет без него.

Ребячьи голоса щебетали уже под самой крышей. Это младшие уминали сено, радуясь любимому и редкому делу.

Алешку поразило и то, что люди, занятые уборкой сена, работали всласть, и то, что он увидел такое, чего не видел еще никогда. Он увидел на пустых вилах, на каждом из четырех зубцов, четыре синие капельки утреннего неба. А само сено было темным, каким положено быть лесному сену, стоявшему летом в стогу, битому дождями, сушенному солнцем и ветром, скопившему в себе запахи тайги и сладких медовых полян, свежесть теплых и ледяных дождей и всего, что было на этой земле вокруг, сверху и снизу.

Алешка обрадовался этому темному сену и поспешил дальше по деревне.

Возле свежего сруба трудились. Алешка послушал, как звенят бревна под топором, и разглядел над срубом чуть приметное сияние. Солнце трогало бревна лучами, и они тоже отдавали пространству все, что могли, – свой небольшой свет и сосновый аромат. Было это хорошо – и звон бревен, и свет, и запах смолы.

А на реке, у деревянного причала, стояли рыбацкие лодки, полные рыбы, и шла большая общая работа. Тут были крепкие, устойчивые запахи, тут были все цвета мира – небесные, земные и водные, – здесь говорило много голосов, и Алешка находился у причала долго и ни на один миг не почувствовал себя лишним, хотя стоял в стороне и не помогал людям.

Вся эта красота не имела имени, для нее не было слов, ее нужно было увидеть, и тот, кто ее увидел однажды, был с того мгновения художником.

Алешка это понял и догадался, почему водил его дед по людям. Дед тоже не знал имени этой красоты, но он видел ее и хотел, чтобы у внука открылись на нее глаза.

– Эй! – крикнули Алешке. – Чего стоишь? Помогать иди.

И целое утро работал Алешка с рыбаками.

Змейка

В последний день перед Алешкиным уходом навестили Федю Игрушечника. Ростика он был неважного, и в доме его царил такой сказочный беспорядок, что новый человек в первую минуту терялся, а потом начинал испытывать чувство добродушного сострадания и искренне верить, что без его помощи хозяин, конечно, пропадет.

Игрушечник состоял в колхозе, но там на него махнули рукой. Лентяем Федя не был, но и довести какую-нибудь работу до конца не мог. Запутывался в обилии окружающих его предметов и поручений. Зато умел резать игрушки. Здесь он умел всё, но дела этого стеснялся.

– Вот, – сказал он Искуснику, смущенно улыбаясь, – лягушку сделал.

Разгреб на столе миски, стружку, ножи и показал желтую лягушку.

– А почему она желтая? – спросил Алешка.

Федя покраснел.

– Краски не было. Я топленым луком крашу. А уж если уж, конечно, подумать, то, может, на самом деле и не быть такого, а вот если смотреть через воду, то они ведь желтые.

Федя говорил трудно, мучительно краснея, но Алешка угадал, что красил лягушку топленым луком он неспроста и от своего "глаза" Федя не отступится. И верно – Федя попытался все объяснить.

– Солнце для всех одинаково. Уж если уж, конечно, подумаешь, оно как бы растворяется в воде, и все там красивше становится.

– Лягушка-то так просто или с секретом? – спросил Искусник.

– Движется, – ответил Федя и стал крутить у лягушки задние ноги. Положил на стол – лягушка скакнула, потом еще, еще. – Пять раз прыгает, – уточнил Федя. – Пружинка короткая попалась. А потом долгий завод ни к чему – глаз привыкает, а тут повторить хочется.

И опять Алешка почувствовал, что дело не в короткой пружине, что здесь – расчет.

– Новое задумал что-нибудь? – спросил Искусник.

– Да так-то нет. А вот ходил дроздов смотреть. Уж больно трещат быстро и крыльями-то машут, машут…

– Ну покажи, покажи, – снисходительно попросил Искусник.

Федя испугался.

– Ничего нет пока. Думка – и всё.

– Тогда змейку давай!

Федя полез под стол и вытащил зеленую, в кольцах змейку. Покрутил за хвост, пустил. Змейка подняла голову, поползла. Кольца стали меняться, и пошла по спине у змейки радуга.

Алешка, чтобы лучше видеть, на пол сел:

– Вот это игрушка!

– Думал, хорошо выйдет, – сказал Федя, – чтоб и на хвосте танцевала, и в кольцо вилась, а всё не сумел.

Искусник сердито стукнул кулаком по столу:

– Не сумел! Всё ты сумел, непутевая голова!.. Ты, Алешка, смотри лучше на него. И как заметишь, что похож чем-то, щипни в больное место. Мы, Федя, говорили с тобой… Наше дело такое. Верить в себя, как в Бога, надо.

Федя тихо засмеялся.

– Зачем так-то уж – в Бога! Не получилось. А пока не достигнешь, людей ни к чему тревожить.

– Сделать так, как видится, нельзя. В мыслях всё красивее. Тебе, Федя, в город надо.

– Жил я в городе. В игрушечной фабрике работал. Шумно там, подумать нельзя. Меня там хвалили. А все образцы – игрушки мои – на полках в одном экземпляре. Для производства, говорят, трудные.

– Как же так? – удивился Алешка.

– А так. Технология там у них. План гонят. Всё бы ничего – детишек жалко. На игрушках экономию делают.

Искусник сказал:

– Цены ему нет. Я вот брошу всё и потащусь на старостях с этим мерзавцем в столицу. Себя человек не любит. А ну-ка, Алешка, неси "Тайгу". Покажи Феде.

Алешка принес работу.

Федя долго ее разглядывал, и чем больше разглядывал, тем пунцовее становилось его лицо. Потом пригладил седой вихор и, страдая, пробормотал:

– Не так что-то. – Посмотрел Алешке в глаза и сказал твердо: – Не понравилось.

Теперь покраснел Алешка, и Феде стало совсем невмоготу. Он забегал по комнате, что-то перекладывая, отыскивая.

– Угостить вас хочу.

– Ты вот что, – сказал Искусник, – ты объясни, что тебе тут не показалось.

Федя замер, положил на окно расписанную желтыми цветами ложку, взял "Тайгу".

– Много тут всего. Зоопарк.

– Вот оно, Алешка! Вот оно! – Дед хлопнул ладонью по коленке. – Под ребро тебя взял. Верно, зоопарк. В тайге зверь не любит встречаться.

Федя неожиданно заговорил складно:

– Каждый материал требует своего мастера. По фарфору – цветы рисовать. Малахиту не ваятель нужен, а помощник, чтоб рисунок помог выявить. У кости тоже своя загадка. Вы на нее, теперешние мастера, как на мрамор смо́трите. Вы из нее скульптуру вытачиваете, а кость на гребешки идет… – Федя умолк на мгновение и сразу начал краснеть. – Не знаю, может, и неверное понятие у меня, но если так уж…

Последнее

Уходил Алешка домой, так ничего толком и не поняв. Но кипело в нем теперь, как в паровозном котле. И о чем бы ни думал он, всякий раз перескакивали мысли на дедовский урок. Видел он Игрушечника Федю, вдову Севастьянову… Все они возникали перед ним в один ряд. Потом надвигалась темнота, и вспыхивало львиное лицо Баргузина. Запрокинутое назад, воющее.

Здесь была разгадка чего-то большого. Может, само́й жизни. Алешка не мог найти связи, но он верил, что она, эта разгадка, одно с тайной красоты культяпых оленей. А словами про это говорить не обязательно. Надеялся Алешка на руки. Они додумают.

Кипрей-полыхань

Предки Насти Веточкиной, возможно, не были кочевниками, но, пройдя долгий путь развития, без оглядки умнея и всячески развиваясь, улучшились наконец до невозможности и теперь осаждали сверкающие стеклом и никелем автобусы, лезли в эти автобусы с мешками, сумками, с грудными детьми и мчались по кое-как, но все-таки асфальтированным дорогам или к себе, стало быть из гостей, или от себя – в гости.

Настя Веточкина отправлялась в путь по особо важному делу. В замшевой сумке, купленной на подъемные, лежал обернутый в целлофан новенький диплом с отличием, в котором на гербовой бумаге было начертано: "Веточкиной Анастасии Никитичне присваивается квалификация учителя начальной школы".

Везла Настя два огромных чемодана. Столичные носильщики за каждый брали с нее тройную плату. Она и возразить не смела: нынешний кирпич против книги – пушинка, а Настя натискала в чемоданы шестьдесят томов совершенно необходимых, самых из самых. Лучшую одежонку – платье, плащ да платок – положила-таки в чемодан, а все остальное уместилось в старой клеенчатой сумке через плечо.

Ехала Настя, а правильнее, конечно, Анастасия Никитична, не в какие-то неведомые дали. На поезде часов десять, на автобусе часа три до Малых Кладезей. Здесь нужно было пересесть на другой автобус, на проходящий, и доехать до конечной остановки, это еще километров девяносто, а дальше на попутных, уже до места назначения.

На проходящие автобусы билетов, конечно, не было. Настя Никитична ждала-ждала, если не билета, так хоть сочувствия кассирши, да и села зайцем. Зайцев набилось предостаточно. Шофер отъехал за село, собрал по два рубля с головы и весело повез счастливых пассажиров в голубой простор степей.

Километров через двадцать в автобусе стало посвободней. Насте Никитичне досталось сидячее место. Ехала, слушала россказни.