Различают клизмы очистительные, послабляющие и промывательные, а также лекарственные, капельные, питательные.

Очистительные клизмы применяются при запорах, отравлениях, перед операциями, родами, а также перед применением лекарственных, капельных и питательных клизм. Вводимая жидкость, оказывая механико-температурное воздействие, усиливает перистальтику и опорожнение кишечника.

Для проведения очистительной клизмы необходимо:

• налить в кружку Эсмарха (с резиновой трубкой) 1 л прохладной (20–24 °C) воды;

• укрепить кружку на штативе на высоте 1–1,5 м;

• открыть кран и выпустить из трубки немного жидкости для того, чтобы вытеснить воздух из системы; закрыть кран;

• смазать наконечник вазелином;

• уложить больного на левый бок с подогнутыми в животу ногами;

• ввести наконечник в заднепроходное отверстие на 3–4 см по направлению к пупку, затем еще на 6–8 см параллельно копчику;

• открыть кран на резиновой трубке для того, чтобы вся жидкость перешла в кишечник; закрыть кран;

• извлечь наконечник и попросить больного удержать воду в течение 10 мин;

• наконечник промыть и прокипятить.

Для усиления действия клизмы можно растворить в воде мыло (1 столовая ложка мыльной стружки хозяйственного или детского мыла) или добавить 2–3 столовых ложки глицерина либо растительного масла.

Послабляющие клизмы (масляные и гипертонические) применяют в тех случаях, когда введение больших количеств жидкости нежелательно или неэффективно.

Масляные клизмы уместны при спастическом запоре и воспалительных заболеваниях толстого кишечника. Употребляют обычно растительные масла (подсолнечное, льняное, конопляное) или вазелиновое масло в подогретом до 37–38 °C виде в объеме 100–200 мл, а для детей – 30–50 мл. Для введения масла в кишечник пользуются грушевидным баллоном или шприцем Жанэ на 100–200 мл, надевая на них резиновый наконечник. Вводят масло медленно. Масляную клизму делают обычно вечером, так как освобождение кишечника наступает через 10–12 часов.

Гипертонические клизмы с 10 %-ным раствором хлористого натрия или 20–30 %-м раствором сернокислой магнезии применяют при атоническом запоре, отеках, гипертонической болезни. Гипертонические растворы вводят в подогретом виде в объеме 50-100 мл теми же приборами, что и при введении масла.

Сифонная клизма является наиболее распространенным видом промывательных клизм. Показанием к ее применению служат:

• необходимость освобождения кишечника от кала и газов при отсутствии эффекта от очистительных клизм и слабительных средств;

• необходимость удаления из кишечника продуктов усиленного брожения и гниения, а также бактерийных ядов, попавших в кишечник через рот.

Техника выполнения сифонной клизмы аналогична применяемой при очистительной клизме.

Лекарственные клизмы применяют для лечебного воздействия на слизистую кишечника или для введения лекарств в организм, когда их нельзя ввести через рот. Для постановки таких клизм используют резиновый баллон. Объем одной клизмы составляет от 50 до 200 мл. После клизмы больной должен полежать, чтобы удержать лекарство, не менее получаса.

Капельные клизмы применяют для введения больших (до 2 л) количеств физиологического раствора или 5 %-го раствора глюкозы при обезвоживании, интоксикации, перед операцией и после нее. При постановке такой клизмы между кружкой и наконечником вставляют капельницу. Скорость вытекания капель (60–80 в минуту) регулируется зажимом.

С помощью питательных клизм обеспечивается кормление больных, находящихся в бессознательном состоянии. Могут осуществляться тремя способами: через желудочный зонд, с помощью питательных клизм, парентеральным путем.

Перед питательной клизмой делается очистительная, и через час подогретую до 37 °C питательную жидкость медленно вводят из баллона в прямую кишку. Объем жидкости составляет не более 250 мл. После питательной клизмы больному следует около часа спокойно полежать. Ставить питательную клизму не рекомендуется чаще 4 раз в сутки из-за возможности раздражения прямой кишки.

Применение пиявок. Медицинские пиявки используются с лечебными целями. Длина пиявки достигает 10–12 см, тело оливково-зеленого цвета. Пиявка имеет ротовую и хвостовую присоски. Слюнные железы, выводные протоки которых открываются между зубами, выделяют особое вещество – гирудин, препятствующее свертыванию крови.

Каждая пиявка в течение 1 ч высасывает 10–15 мл крови. Пиявки дышат через кожу, при этом для дыхания им нужен кислород. Хранят их в широкогорлых стеклянных банках, до половины заполненных речной водой. Банки закрывают марлей и туго завязывают. Воду меняют один раз в сутки, банку каждый раз отмывают от слизи. Можно использовать и водопроводную воду, но ее отстаивают сутки, чтобы она освободилась от хлора и приобрела комнатную температуру.

Применяют пиявки только доброкачественные и используют их один раз. На один прием берут 4–8 пиявок. Их ставят при гипертонии (на область сосцевидных отростков, отступая на 1 см от ушной раковины), при стенокардии и инфаркте миокарда (на область сердца в третьем и пятом межреберье, отступая 1 см от грудины), при тромбофлебитах (вдоль вены, отступая от нее с обеих сторон на 1 см, с промежутками между пиявками 5–6 см), при застойных явлениях в печени (на область правого подреберья), при геморрое (на область копчика).

При заболеваниях с наклонностью к кровотечениям, малокровии, при лечении антикоагулянтами (гепарином, дикумарином, синкумаром, фенилином) применение пиявок противопоказано.

Пиявки отбирают руками в небольшой сосуд – на несколько штук больше, чем требуется по назначению врача. Предварительно следует приготовить: сосуд с горячей водой, флаконы с этиловым спиртом и с перекисью водорода, стерильные пинцет, почкообразный лоток, ватные шарики, салфетки, палочки с ватой, перевязочный материал.

Больной во время процедуры находится в удобном для него положении сидя или лежа. Кожу больного протирают 2–3 раза стерильной ватой, смоченной в горячей кипяченой воде, очищая от грязи и пота; при этом появляется гиперемия, и пиявки охотно присасываются. После обработки кожи пиявку пальцами или пинцетом захватывают около головы, прикладывают к подготовленному участку тела и ждут ее присасывания. Как только пиявка присосется, следует под ее хвостовую присоску подложить марлевую салфетку.

Пиявки насасываются крови за 20–60 мин, после чего самостоятельно отпадают.

Ранки от укусов пиявок кровоточат от 6 до 25 ч, из каждой ранки вытекает от 10 до 40 мл крови. После отпадания пиявок на кожу накладывают сухую стерильную повязку на одни сутки. Если повязка промокает, поверх нее кладут вату и прибинтовывают. Если через сутки кровотечение не прекращается, его останавливают применением перекиси водорода или наложением стерильной давящей повязки. Повторно ставить пиявки можно через несколько дней.

К осложнениям после применения пиявок относятся зуд и нагноение, возникающее в результате загрязнения ранок во время и после процедуры. Может быть длительное кровотечение при неправильно выбранном месте наложения пиявок. Нельзя ставить пиявку на кожу над крупным кровеносным сосудом, поскольку она может прокусить стенку сосуда, что ведет к обильному кровотечению.

3.2. Применение лекарственных средств

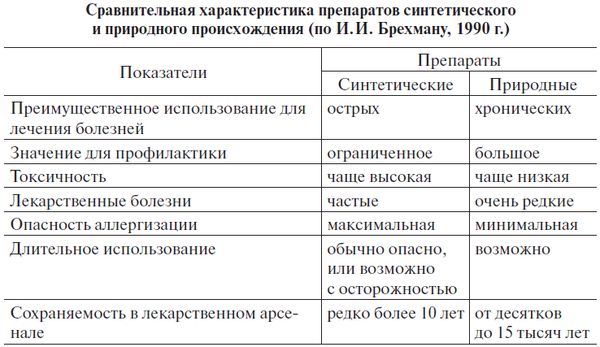

Важным элементом ухода за больным на дому является использование лекарственных средств. Большинство из них синтетического и природного происхождения отличается сильным действием и максимально активизирует организм на борьбу за выживание. Понятно, что подобная мобилизация результатов может носить лишь временный характер с обязательным последующим восстановлением резервного потенциала. Однако для длительного применения такая фармакология непригодна, так как, с одной стороны, не позволяет восстановить функциональные резервы, с другой – является токсичной, ведет к аллергизации и другим лекарственным заболеваниям. Причем в наибольшей степени это относится к искусственно синтезированным лекарственным веществам, так как природные обладают более мягким действием (таблица 7).

Таблица 7

Приведенная в таблице характеристика обоих видов фармакологии делает понятным то обстоятельство, что длительное консервативное лечение фармакологическими препаратами, особенно синтетического происхождения, оставляет след не только в виде перенесенного заболевания, но и самого лечения. Отсюда хорошо известный факт разрушающего влияния их на печень, ЖКТ, дыхательную систему, железы внутренней секреции. В конечном же итоге это приводит не только к нарушению функции указанных систем, но и к снижению иммунных свойств и извращению обмена веществ в организме в целом. Вот почему применение лекарственных средств показано лишь при неотложных состояниях, которые в той или иной степени могут сказаться на здоровье и даже жизни человека. Во всех же остальных случаях (в частности, в фазе ремиссии при хронических заболеваниях) преимущественное внимание должно быть обращено на устранение возможных причин, провоцирующих возникновение и течение заболевания.

Для правильного и своевременного оказания неотложной помощи и лечения в домашних условиях необходимо знать правила применения лекарственных средств.

Лекарственное средство (лекарство) – это фармакологический препарат, разрешенный в установленном порядке к применению с целью лечения, предупреждения и диагностики заболевания у человека или животного.

В качестве лекарственных средств используются химические вещества (органические и неорганические) синтетического или природного, в том числе биологического, происхождения.

Современные лекарственные средства выпускают преимущественно в виде готовых лекарственных форм. В зависимости от консистенции лекарство может быть в твердой (порошки, таблетки, капсулы, гранулы, драже, сборы), жидкой (растворы, настои, отвары, суспензии, эликсиры, настойки, микстуры, экстракты) или мягкой (эмульсии, мази, пасты, гели, свечи, пленки, пластыри) форме. Для ингаляций производится ряд препаратов в аэрозольных упаковках (баллонах).

Для получения лечебного эффекта лекарство назначают в определенной дозе. Доза, время и периодичность приема (введения) лекарства определяются врачом.

В основе механизма действия лекарства лежит его связывание в организме с разнообразными рецепторами в органах и тканях и влияние на биосинтез и метаболизм физиологически активных соединений, особенно на ферментативные, а также электрофизиологические процессы в клетках. Антимикробные вещества оказывают воздействие на внутриклеточные процессы жизнедеятельности микроорганизмов.

Различают следующие виды действия лекарственных препаратов.

Местное действие проявляется до всасывания лекарства в кровь, например, прижигающее воздействие спиртового раствора йода или раздражающее действие горчичников. При этом происходит рефлекторный ответ организма.

Резорбтивное, или общее действие проявляется после всасывания лекарства в кровь при всех способах его введения, причем многие лекарства обладают избирательным действием на определенные ткани и "органы-мишени".

Различают главное и побочное действие лекарства. Главное действие рассчитано на использование конкретного лекарства, например антибиотиков, оказывающих на болезнетворные микроорганизмы бактерицидное действие.

Под побочным понимают чаще всего нежелательное действие лекарств, которое может быть опасным. Например, гормональные контрацептивы повышают свертываемость крови, противоаллергический препарат димедрол обладает снотворным действием. Предотвращение или уменьшение побочных эффектов в значительной мере зависит от правильности применения препаратов. В случае выраженной индивидуальной чувствительности на какой-либо препарат по рекомендации врача его временно или полностью отменяют.

При длительном применении некоторых лекарств может происходить их накопление в организме (кумуляция) вследствие замедленного превращения или выведения. Может появиться привыкание к некоторым лекарствам (сосудосуживающие капли, слабительные средства), уменьшающее эффективность ранее действовавших доз. В ряде случаев не исключается развитие пристрастия к каким-либо препаратам, например психотропным.

Различают два пути поступления лекарственных веществ в организм человека – энтеральный (через ЖКТ) и парентеральный (минуя ЖКТ).

Энтеральный путь подразумевает прием лекарств внутрь через рот (пероральный способ) и введение лекарства в прямую кишку с помощью лечебной клизмы или свечей (ректальный способ).

Пероральный способ наиболее доступный, простой, удобный и безболезненный для больного. К недостаткам этого способа относятся медленное всасывание препарата, зависящее от степени наполненности желудка, разрушающее действие пищеварительных соков и нейтрализация части лекарства в печени, невозможность в связи с этим точно установить количество действующего вещества, иногда раздражающее действие лекарств на слизистую ЖКТ. Этот способ неэффективен при неотложных ситуациях, в случае нарушения акта глотания или бессознательного состояния больного.

При приеме лекарства внутрь необходимо учитывать связь со временем приема пищи (до еды – за 15–30 мин, после еды – через 30 мин или во время еды). Для дозирования жидких лекарств используют градуированные мензурки, капли отмеряют пипеткой. Некоторые лекарства (например, нитроглицерин) предназначены для рассасывания в полости рта.

Ректальный способ введения препаратов в виде лекарственных клизм применяется при заболеваниях кишечника и органов малого таза, а также если больной находится в бессознательном состоянии, и прием лекарства через рот невозможен. В этом случае препарат из прямой кишки попадает в кровоток, минуя печень.

Лекарственные клизмы делают, как правило, через 30–40 мин после очистительной. Предварительно подогретое до 37–38 °C лекарство в количестве до 100 мл вводят с помощью резинового баллона с наконечником, предварительно вымытым и прокипяченным. Техника процедуры та же, что и при очистительной клизме.

К способам парентерального пути введения лекарств относятся накожный, введение капель в глаза, нос и уши, ингаляции и инъекции.

Накожное (наружное) применение осуществляется путем нанесения на чистую кожу путем смазывания или втирания чаще всего мягких лекарственных форм с помощью чистого шпателя, лопаточки или тщательно вымытыми руками в перчатках. К наружным способам относятся также примочки, присыпки, прижигания. Во время прижиганий (например, бородавок) следует защищать окружающую кожу.

Закапывание капель в глаза производят, предварительно подогрев их до 36 °C, стерильной пипеткой в количестве 1–2 капель в оттянутый край нижнего века.

Капли в нос закапывают также предварительно подогретыми. Больной в положении сидя слегка запрокидывает голову назад, приподнимает кончик носа и в очищенные носовые ходы вводит пипетку на глубину 1 см, закапывая 1–3 капли, прижимая при этом крыло носа и наклоняя голову в соответствующую закапыванию сторону. Через 1–2 мин процедуру повторяют с другой половиной носа.

Капли в ухо закапывают после очищения наружного слухового прохода стерильным ватным тампоном. Больному в положении сидя наклоняют голову в здоровую сторону, оттягивают ушную раковину вверх и назад и закапывают 2–3 капли предварительно подогретого лекарства, после чего вводят в ухо стерильный ватный тампон.

Ингаляцией (аэрозольтерапией) называется введение с лечебной целью в организм путем вдыхания измельченных лекарственных препаратов в виде аэрозоля (аэрозоль – система, в которой жидкие или твердые частицы взвешены в воздухе или газовой среде). Эффективность медикаментозных аэрозолей обусловлена большой величиной поверхности измельченного вещества и вследствие этого его высокой химической и физической активностью (благодаря тесному соприкосновению с поверхностью слизистой оболочки). Ингаляционное введение лекарственных веществ в относительно малых дозах обеспечивает высокий биологический эффект при действии на слизистую оболочку дыхательных путей и на весь организм в целом. Лекарственные вещества попадают в малый круг кровообращения, минуя печень, что способствует увеличению их активности.

С лечебной целью в домашних условиях для лечения заболеваний ЛОР-органов и верхних дыхательных путей наиболее часто используют тепловлажные и масляные ингаляции.

Тепловлажные ингаляции проводят при температуре 38–40 °C в течение 5-10 мин. Тепло вызывает прилив крови к слизистой оболочке, улучшает процессы обмена в ней и, кроме того, оказывает болеутоляющее действие. В качестве слизерастворяющих и слизеразжижающих веществ для облегчения эвакуации патологического отделяемого секрета из дыхательных путей используют 1–2 %-ный раствор пищевой соды и 1 %-ный раствор поваренной соли. Вяжущее и противовоспалительное действие оказывают настои цветков ромашки аптечной, календулы лекарственной, листьев шалфея, черной смородины, малины и других трав, применяемых обычно после очищения дыхательных путей в пропорции 1–2 чайные ложки на стакан воды.

Ингаляцию водорастворимыми свежеприготовленными веществами в домашних условиях можно проводить с помощью портативных ингаляторов типа "Ромашка" или вдыхать их через воронку из плотной белой бумаги, надетой на носик чайника, снятого с огня после предварительного нагрева его содержимого до кипения.