Кажется, сыщик - темная профессия, все с ворами да мошенниками якшается, а оценил мастерство русского рабочего человека. И не он один, вот что важно.

Побывал отец мой в столице у сыщика. Дом в два этажа, окна зеркальные, лестница мраморная. Прочитал сыщик письмо, полученное из-за границы от посла, этого самого графа-барона.

"Привезенный вами сервиз - самая главная достопримечательность моей коллекции. Таких немецких сервизов, как у меня украли, на свете в разных музеях наберется, я знаю, четыре. А подобной искусной подделки, что сотворили русские мастера, нет ни у кого. И цена ему баснословная. Что же касается украденного сервиза, то он опять у меня. В краже оказался замешан мой лакей-старик. За сим примите уверение в совершенном почтении…"

И всякие там вежливые слова, как у дипломатов водится.

Когда я услышал рассказ Арсентьича, подумал: вот как иной раз творится легенда. Ведь в запеве сказа много подлинного. Нечто подобное произошло с начальником петербургского сыскного отделения Путилиным и поведано миру им самим, а затем, с его слов, еще раз знакомым сыщика, одним известным судебным деятелем. Арсентьич, конечно, любил присочинять, но, начав с этого происшествия, так все повернул на свой лад и такие события вспомнил (а может, и прибавил от себя), что первым героем стал не ловкий сыщик, а гравер, русский рабочий человек.

Е. ПЕРМЯК

Маркел-Самодел и его дети

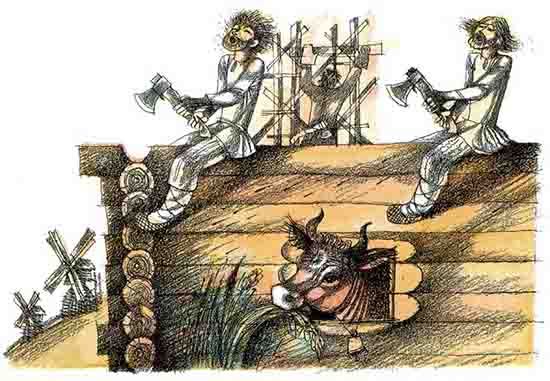

Давнее давнего это было. Жил в те незапамятные времена Маркел-Самодел. Все сам делал. Пашню пахал, железо ковал. Домницы ставил, руду в них плавил. Рыбу ловил, на охоту ходил.

И жена у него, Маркеловна-Самоделовна, тоже сама всю женскую работу справляла. Лен пряла, холсты ткала, кожи квасила-мяла, одежу-обужу шила. Жарила, парила, варила, детей уму-разуму учила.

Дельными подрастали сыны-дочери. В отца-мать пошли Маркеловичи-Самоделовичи. Никакая работа из рук не валится. Топором машут, сохой пашут, горн раздувают, горшки обжигают. Сеют и веют - все умеют.

Только стал замечать Маркел, что набольший сын пуще других к пашне тянется и та же земля у него лучше родит, а второй сын от наковальни не отходит и до того славно кует, что и Маркел так не ковывал. Тоже и третий сын, Сазон Маркелович-Самоделович, все может, а рыбу-зверя лучше других промышляет. Подрос и четвертый сын, Платон Маркелович. И так-то он к топору пристрастился, что каждому брату срубил по избе, каждой сестре - по терему.

Видит Маркел, что и дочери у них в отца-мать уродились, только в каждой своя трудовая жилка бьется. Одна одежу шьет - залюбуешься, вторая холстину ткет - не надивуешься. У третьей посуда в руках улыбается. Какой горшок-чашку ни слепит - всем весело.

Задумался над этим Маркел-Самодел. Долго думал. А когда пришло время Маркелу-Самоделу со своей семьей навечно прощаться, созвал всех и напутствует:

- Дети мои! Вижу я, что из всех дел каждый в своем умел. Значит, разные руки по-разному хватки, во всякой голове - свои задатки. Так и живите. Так и детям-внукам наказывайте.

Умер Маркел. Разделили сыны-дочери между собою отцовский труд. А отцовское хозяйство и не распалось. Каждый хоть и сам по себе - своим домом живет, а свою работу для всех делает. Один сын для всех пашет и сеет. Другой - для всех железо кует, руду плавит. Третий - в лесу промышляет, братьев-сестер в меха одевает.

И дочери также - кто сукна ткет, кто кожи мнет, овчины квасит, холсты красит. Тоже для всех.

Мастера, мастерицы на земле появились. Ремесла зародились. Лучше люди зажили.

От Маркеловых сыновей-дочерей внуки-правнуки пошли. Эти-то уж вовсе хваткими мастерами стали. И каждый из них в своем деле так далеко шагнул, что ветер, воду, огонь на службу поставил да на себя работать заставил. Только это из других времен сказка, тоже не без умысла сложена.

А в этой сказке умысел простой. Как станешь трудовую дорожку, счастливую тропинку искать - Маркелов наказ вспомни.

Проверь, какая в тебе трудовая жилка бьется, какая работа лучше других удается, - та и твоя.

Бери ее и дальше двигай, выше подымай. Не ошибешься. Далеко пойдешь, если свое дело найдешь. Не зря старый Маркел добрым людям памятный узелок завязал:

"Каждые руки по-своему хватки, во всякой голове - свои задатки".

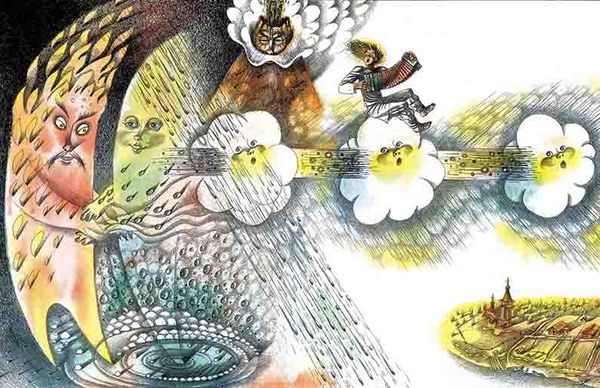

Как Огонь Воду замуж взял

Рыжий разбойник Огонь пламенно полюбил холодную красавицу Воду. Полюбил и задумал на ней жениться.

Только как Огню Воду замуж взять, чтобы себя не погасить и ее не высушить?

Спрашивать стал. И у всех один ответ:

- Да что ты задумал, рыжий? Какая она тебе пара? Ты что? Зачем тебе холодная Вода, бездетная семья?

Затосковал Огонь, загоревал. По лесам, по деревням пожарами загулял. Так и носится, только рыжая грива по ветру развевается.

Гулял Огонь, горевал Огонь да встретился с толковым мастеровым человеком. Иваном его звали.

В ноги ему пал Огонь. Низким дымом стелется. Из последних сил синими языками тлеет.

- Ты мастеровой человек, ты все можешь. Хочу разбой бросить, хочу я своим домом жить. Воду замуж взять хочу. Да так, чтобы она меня не погасила и я ее не высушил.

- Не горюй, Огонь. Сосватаю. Поженю.

Сказал так мастеровой человек и терем строить стал. Построил терем и велел свадьбу играть, гостей звать.

Пришла с жениховой стороны огневая родня: тетка Молния да двоюродный брат Вулкан. Не было больше у него родных на белом свете.

С невестиной стороны пришел старший братец Густой Туман, средний брат Косой Дождь и младшая сестричка Воды - Ясноглазая Роса.

Пришли они и заспорили.

- Неслыханное дело ты, Иван, задумал, - говорит Вулкан и пламенем попыхивает. - Не бывало еще такого, чтобы наш огневой род из водяной породы невесту выбирал.

А мастеровой человек отвечает на это:

- Как же не бывало! Косой Дождь с огневой Молнией в одной туче живут и друг на дружку не жалуются.

- Это все так, - молвил Густой Туман, - только я по себе знаю: где Огонь, где тепло, там я редеть начинаю.

- И я, и я от тепла высыхаю, - пожаловалась Роса. - Боюсь, как бы Огонь мою сестру Воду не высушил.

Тут Иван твердо сказал:

- Я такой терем построил, что они будут в нем жить да радоваться. На то я и мастеровой человек.

Поверили. Свадьбу стали играть.

Пошла плясать Молния с Косым Дождем. Закурился Вулкан, засверкал ярким пламенем, в ясных глазах Росы огневыми бликами заиграл. Густой Туман набражничался, на покой в овраг уполз.

Отгуляли гости на свадьбе и восвояси подались. А мастеровой человек жениха с невестой в терем ввел. Показал каждому свои хоромы, поздравил молодых и пожелал им нескончаемой жизни да сына-богатыря.

Много ли, мало ли прошло времени, только родила мать Вода от отца Огня сына-богатыря.

Хорошим сын богатырем вырос. Горяч, как родимый батюшка Огонь. А облик дядин - густ и белес, как Туман. Важен и влажен, как родимая матушка Вода. Силен, как Вулкан, как тетушка Молния.

Вся родня в нем своего кровного узнает. Даже Дождь с Росой в нем себя видят, когда тот стынет и капельками на землю оседает.

Хорошее имя дали сыну-богатырю: Пар.

На телегу сядет Пар-богатырь - телега его силой покатится да еще сто других телег поездом повезет.

На корабль ступит Пар-чудодей - убирай паруса. Без ветра корабль катится, волну рассекает, паровой голос подает, корабельщиков своим теплом греет.

На завод пожалует - колеса завертит. Где сто человек работали - одного хватает. Муку мелет, хлеб молотит, ситец ткет, людей и кладь возит - народу помогает, мать, отца радует.

И по наши дни живут Огонь с Водой в одном железном котле-тереме. Ни она его не гасит, ни он ее высушить не может.

Счастливо живут. Нескончаемо. Широко.

Год от году растет сила их сына-богатыря, и слава о русском мастеровом человеке не меркнет. Весь свет теперь знает, что он холодную Воду за жаркий Огонь выйти замуж заставил, а их сына-богатыря нам, внукам-правнукам, на службу поставил.

Трудовой огонек

У одной вдовы сын рос. Да такой пригожий, даже соседи налюбоваться на него не могли. А про мать и говорить нечего. Рукой-ногой ему шевельнуть не дает. Все сама да сама. Дрова-воду носит, пашет-жнет-косит, на стороне работенку прихватывает - лаковые сапоги да звонкую гармонь сыну зарабатывает. Вырос у матери сын. Кудри кованым золотом вьются. Уста алые сами собой смеются. Красавец. Жених. А невесты не находится. Ни одна за него не идет. Отворачивается.

Что за чудеса?

А чудес тут никаких нет. Дело простое. Чужой травой в трудовом поле сын вырос. С руками - безрукий, с ногами - безногий. Ни сено косить, ни дрова рубить. Ни ковать, ни пахать. Ни корзины плести, ни двор мести, ни коров пасти.

Солому метал - с телеги упал. Рыбу ловил - в пруд угодил, еле вытащили. Дрова носил - живот занозил. Кто такого товарищем назовет?

Хороводы водить не зазывают. Работать напарником не принимают. Маменькиным божком, лаковым сапожком кличут. Круглым неумельником, на завалинке посидельником дразнят. Пустоцветом величают.

Малые ребятишки и те смеются. Каково это ему?

Затосковал парень, зарыдал. Так-то он зарыдал - кирпичная печь и та вздохнула. Дубовые стены избы и те разжалобились. Пол тоскливо заскрипел. Потолок насупился, почернел, задумался.

Жалеют!

А он в три ручья слезы льет, приговаривает:

- Зачем ты меня, матушка, так любила? Для чего ты меня, родимая, в безделье холила, в лености пестовала, в неумельности вырастила? Куда я теперь с моими руками белыми, квелыми, неумелыми?

Похолодела мать, обмерла. А ответить нечего.

Чисту правду ей в лицо горькими слезами сын выплеснул. Поняла мать, что ее слепая любовь злосчастьем сыновним обернулась.

Ночи не спит сын - как дальше жить, не знает. Днем места не находит. Только нет на свете таких слез, которые не выплакиваются, такого горя, которое не размыкивается, такой думы, которая не додумывается. Не зря говорят, что в тяжкий час и печь разумеет, стены помогают, потолок судит, половицы с умом поскрипывают.

Наскрипели они ему что надо, утешили. Слезы высушили, добрый совет дали.

Обул сын тяжелые отцовские сапоги, надел его рабочую одежу и пошел по белому свету бездельные годы наверстывать - заново расти.

Нелегко было рослому парню в подпасках ходить, в двадцать один год с топором знакомство сводить, гвоздь в стену учиться бить, руки белые, квелые, неумелые на ветру дубить.

Знают только лютый мороз да жаркое солнышко, какими трудами кудрявый сын до дела дошел. Мастером домой вернулся. На ткачихе женился, тоже не из последних мастериц. Как родную ее полюбила старая мать, и больше того, когда она ей внуков родила. До того пригожие они росли, хоть на карточку снимай да в рамку ставь.

Без ума любила их бабушка, только пестовала с умом. Не как сына.

Кровью, бывало, жалостливое старухино сердце обливается, когда старшенький внук в трескучий мороз дрова пилить собирается. Сердце старухе свое твердит: "Не пускай, пожалей, ознобится", а она: "Иди, милый внук-богатырь. Дубей на ветру. С морозом спорь. Отцовскую трудовую славу своим трудом подпирай".

У внучки, бывало, глазенки слипаются, ручонки еле веретено крутят, а бабушка ей: "Ах, какая у нас тонкопряха растет проворная, да неустанная, да дреме-сну неподатливая".

Замиловать бы девчоночку, по пальчику бы ее ловкие ручки перецеловать, а старуха изъян в пряже ищет. То в нитке тонина неровна, то слабина одолевает. На изъяны укажет и хорошее заметит. Да не просто так, а дорогой бабушкиной лаской, редким огневым словом душу девчонке осветит и согреет.

Попусту, бывало, самого любимого, меньшого внука не приласкает. За работу жалует. Не велик труд чашку подать или там лукошко с угольями к самовару поднести, а для четырехгодовалого и это за работу меряется.

Как про такого за столом при всей семье не сказать: "Меньшой-то у нас трудовым человеком растет. Веник подает. Угли подносит. Самовар караулит. Кошку кормит".

А тот до ушей от радости красный, сидит да на ус мотает и думает: "Какое бы еще дело сделать, чтобы у бабушки в чести быть?" Сам себе работу ищет, дела придумывает.

Мастерами, мастерицами вырастила бабушка своих внучат. И кудри у них к лицу вьются, и дорогая лента в косе по заслугам красуется, и лаковые сапоги по делам горят. Трудовой завязи люди. Умельники. В бабушку.

Пришла трудовая власть в нашу державу. Не дожила до этих светлых дней старая мать-бабушка. Только и умереть не умерла.

Когда старшего внука за доменную работу награждали, горновые-то его и спрашивают:

- В кого ты, кудряш, богатырем стал? Откуда в тебе такой жар доменный?

А тот малость вздохнул да и отвечает:

- От бабушки. В работе она меня выпестовала, в труде вырастила. От нее и огонь во мне.

А внучка-ткачиха старшему брату в подпев:

- И у меня от нее нитка не рвется - ситец смеется. Она меня звонкие нитки прясть выучила. Она солнечный уток в мою трудовую основу заткала.

А младшенький внук-хлебороб отобрал самые всхожие, самые мудрые бабушкины слова и светлыми сказками глубоко запахал их в людской памяти. Глубоко запахал, чтобы не забыли. Не забыли да другим пересказывали. Пересказывали да в живых юных душах трудовой негасимый огонек зажигали…

Рукавицы и топор

Умер старик и оставил сыновьям наследство: старшему - избу, среднему - корову, а младшему - рукавицы и топор.

Стал старший сын своим домом жить, средний - молоком торговать, а младший - топором хлеб-соль добывать да песни распевать.

Много ли, мало ли лет прошло, только покосилась у нерадивого хозяина изба, убавила молоко корова у ленивого коровника, а рукавицы да топор у радивого мастера - хоть весла тесать, хоть рамы вязать. Города возводят, мосты наводят, плотины ладят, мельницы ставят. Младший сын свой дом срубил, свою корову купил.

- Не иначе как у него заколдованный - саморубный топор, - говорит старший брат среднему, - давай утащим.

Утащили братья топор и велели ему весла тесать, рамы вязать, дома возводить, мосты наводить. А топор ни с места.

- Видно, не в одном топоре сила, - сказал средний брат. - Давай и рукавицы утянем.

Утянули рукавицы. Опять ничем-ничего.

А младший брат, мастер, новый топор да новые рукавицы купил. Снова стал работать да песенку свою петь. Так поет - только щепки летят.

- Выходит, в песне сила, - решили братья. - Давай песню переймем.

Стали братову песню перенимать.

А песня хоть и проста была, да загвоздиста. Пелось в ней, что остер топор, да не в нем сила. Сказывалось в ней, как на умелых руках холщовые рукавицы трудовой мошной обертываются. Пускай в них денег не густо, зато не бывает пусто. Каждый день новая копеечка появляется, когда мастер старается.

Переняли братья песню. Сердцем ее поняли, и хорошо у них дело пошло.

Тоже мастерами стали. Веселые песни распевать начали. В три голоса. Артельно.

Про топор с рукавицами в песне поют, а руки славят, на верный путь добрых людей песней ставят.

Далеко нынче топор пошел. Встретишь и не узнаешь. В хитроумные механизмы вышел. Голыми руками не ухватишь. Рукавицы нужны. Да не тяп-ляп. Не домотканые. Фабричного качества, ученого ткачества, грамотного покроя, образованного шитья.

Вот оно как дело-то теперь повертывается. Ясно?

Коли ясно - тогда ставь точку на эту строчку, переворачивай листок, давай свисток и дальше поедем. В новую сказку.

Золотой гвоздь

Без отца Тиша рос, в бедности. Ни кола, ни двора, ни курицы. Только клин отцовской земли остался. По людям Тиша с матерью ходили. Маялись. И ниоткуда ни на какое счастье надежи у них не было. Совсем мать с сыном руки опустили:

- Что делать? Как быть? Куда голову приклонить?

В четыре ручья слезы текут, в два голоса голосят. И есть отчего. Только вытье да нытье никогда делу не помогали. Так им и сказала одна старушоночка и присоветовала к кузнецу Захару сходить.

- Он, - говорит, - все может. Даже счастье кует.

Как услыхала это мать, к кузнецу кинулась:

- Захар, ты, сказывают, можешь моему злосчастному сыну счастье выковать.

А кузнец ей:

- Что ты, вдова! Человек сам своему счастью кузнец. Посылай сына в кузницу. Может быть, и скует.

Пришел Тиша в кузницу. Потолковал с ним кузнец и говорит:

- Твое счастье, парень, в золотом гвозде. Золотой гвоздь скуешь, и он сам тебе счастье принесет. Ты только подсобляй ему.

- Дяденька Захар, да я же отродясь не ковывал!

- И я, - говорит кузнец, - не кузнецом родился. Раздувай горн.

Стал кузнец показывать, как горн раздувать, как мехи качать, как уголья подсыпать, как железо огнем мягчить, как клещами поковку брать. Не сразу у Тихона дело пошло. И руки ломит, и ноги болят. Спина вечером не разгибается. А кузнец за отца ему полюбился. Да и Тиша кузнецу по руке пришелся. Не было у кузнеца сына, только дочь. Да и та такая бездельница - лучше не вспоминать. Откуда ей без матери рукодельницей быть? Ну, да не о ней пока речь.

Пришло время. Тиша за молотобойца стал.

Взял как-то кузнец старый шкворень и говорит:

- Теперь давай из него золотой счастливый гвоздь ковать.

Ковал Тиша этот гвоздь неделю, другую, и с каждым днем гвоздь краше становился. На третью неделю кузнец говорит:

- Не перековать бы, Тихон! Счастье меру любит.

Не понял Тиша, к чему такие слова кузнец говорит. Не до них ему было. Очень ему гвоздь полюбился. Глаз с него не сводит. Одно горько - угас золотой гвоздь. Остыл. Потемнел.

- Не горюй, Тиша, позолотеет, - говорит кузнец.

- А когда он позолотеет, дяденька Захар?

- Тогда позолотеет, когда ты ему дашь все, что он просит.

- Ничего он, дяденька кузнец, не просит.

- А ты, Тиша, подумай. Неужели гвоздь для того выкован, чтобы без дела валяться?

- Это да, дяденька Захар. Гвоздь куда-нибудь вбить надо. Только во что, дяденька Захар, его вбить? У нас ни кола, ни двора, ни ворот, ни тына.

Кузнец думал-думал, тер-тер лоб да и сказал:

- А ты вбей его в столб.

- А столб где взять?

- В лесу выруби да в землю вкопай.

- А я ведь сроду не рубливал, и топора у меня нет.

- Так ведь ты и не ковывал сроду, а вон какой гвоздь сковал. И топор скуешь. И дерево им вырубишь.

Опять засопел-задышал кузнечный мех, искры полетели. Не сразу, не с маху, а через три дня выковал парень топор - и в лес. Облюбовал Тиша сосенку и ну рубить. Не успел бедняга и кору пересечь, как схватил его лесник:

- Ты зачем, вор-разбойник, лес рубишь?

Тиша на это по-хорошему ответил, кто он, и откуда, и для чего ему нужен сосновый столб.

Лесник видит, что перед ним не вор, не разбойник, а вдовий сын, кузнеца Захара выученик.

- Вот что, - говорит, - коли тебя кузнец научил, как золотой гвоздь сковать, и я тебе помогу. Иди в лес, делянку выруби, за работу столб получишь.