Белуха

Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я и ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышляем.

Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белуху дожидался, - нет, другу белуху, котора зверь и с рыбиной и не в родстве. Может стать, через каку-нибудь куму камбалу и в свойстве.

Дак вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товаришши-артель караулить послали. Как заподымаются белы спины, я должон артели знать дать.

Без дела сидеть нельзя, это городски жители бывалошны без дела много сиживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили: "Ах, да как это мы недосмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, да кабы ум в пору!"

Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.

Берег высокой, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками.

Море взбелилось!

Белуха пришла, играт, белы спины выставлят, хвостами фигурными вертит.

Я в становишше шапкой помахал, товаришшам-промышленникам знать дал. Гарпуном в белушьего вожака запустил - и попал. Рванулся белушьий вожак и тем рывком сорвал меня с высокого берега в глубоку воду. Я в воду угрузнул мало не до дна. Кабы море в этом месте было мельче верст на пять, я ведь мог бы о каку-нибудь подводность головой стукнуться, а на глубе-то я только отфыркнулся.

Все белушье стадо поворотило в море в голоменье - в открыто место, значит, от берега дальше.

Все выскакивают, спины над водой выгибают, мне то же надо делать. Люби не люби - чашше взглядывай, плыви не плыви - чашше над водой выскакивай!

Я плыву, я выскакиваю да над водой спину выгинаю.

Все белы, я один черной. Я нижно белье с себя сташшил, поверх верхной одежи натянул. Тут-то я по виду взаправдашной белухой стал, то над водой спиной выстану, то ноги скручу и бахилами, как хвостом, вывертываю. Со стороны поглядеть, дак у меня от белух никакого отлику нет, ничем не разнился, только весом меньше: белухи - пудов на семьдесят, а я свого весу.

Пока я белушьи фасоны выделывал, мы уж много дали захватили, берег краешком чуть темнел.

Иностранны промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали: кабы признали меня - подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволения промышляли в бывалошно время. Они вороваты да увертливы.

Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут да на гарпун подцепят.

Я кинул в вожака запасной гарпун да двумя веревками от гарпунов правлю на мелко место. Мы-то, белушье стадо, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились.

Я шни-вожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег на воду.

Чайки в тумане летят, крылами шевелят, от чаячьих крыл узорочье осталось в пустоте туманной. Я узоры эти в память взял, нашим бабам да девкам обсказал.

И по сю пору наши вышивки да кружева всем на удивленье!

Я ногами выкинул и на тумане "мыслете" написал. Так "мыслете" и полетело к нашему становишшу. Я дальше ногами писать принялся и отписал товаришшам:

"Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать".

Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед самыми нами на мели сидят.

Вот иностранцы забоялись, что мы их в город по начальству представим. Бывалошно начальство, всяки чиновники - умели грабить. Мы раньше-то лето промышляли, зиму промышляли, а жили - едва ноги тянули, все начальство отымало.

Кабы иностранцев остановил чиновник, какой на пароходе проходяшшой, дак иностранцам и охать не пришлось бы. Чиновники в одиночку за ром да за виску како хошь угожденье иностранцам делали.

Иностранцы с судов голосят, выкуп сулят. Нам чужого не надо, мы народ трудовой, нам наше отдай. Взяли у иностранцев промысел, который в нашей воде добыт.

А чтобы не налетел чиновник по чужим делам, - сам-то себя он звал чиновником по крестьянским делам, - да чтобы нас не ограбил, мы иностранцев освободили.

Мы море раскачали! Рубахами да шапками махали-махали. Море сморшшилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белы гребешки побежали, вода стенкой поднялась и иностранны суда смыла, как слизнула с мели.

Иностранцы обрадели, что от ответу избавились, нам кричат:

- Русиш бра, много бра!

Это значит: русски добры, очень добры.

Мы им в ответ свое слово:

- Ладно, убирайтесь, вперед не попадайтесь, чтобы добротой своей мы не поломали ваших костей, от нашей доброты надорвете животы!

Промысел у нас остался богатой. Перво дело - я стадо пригнал, второ дело - иностранцы нам наловили. В бывалошно время начальство нам не дозволяло иметь настояшшо приспособление для промыслу, как у иностранцев.

Дрова

Памяти вот мало стало.

Друго и нужно дело, а из головы выраниваю.

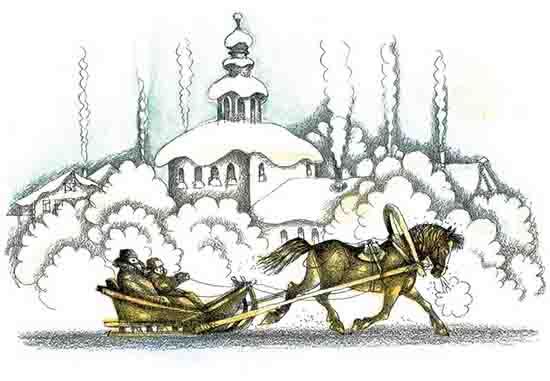

Да вот поехал я за дровами в лес, верст эдак с пятнадцать уехал; хватился, а топора-то нет!

Хоть порожняком домой ворочайся, - веревка одна.

Ну, старой конь борозды не портит, а я-то что? И без топора не обойдусь?

Лес сухостойник был. Я выбрал лесину, кинул веревку на вершину да дернул рывком. Выдернул лесину. Пока лесина падала, сухи ветки обломились.

Кучу надергал, на сани навалил, сказал Карьку:

- Вези к старухе да ворочайся, я здесь подзаготовлю!

Карька головой мотнул и пошел.

А я лег поудобней. Лежу да на лесины веревку накидываю, и так, лежа да отдыхаючи, много лесу навалил. Карька до потемни возил. С последним возом и я домой пришел.

Баба-то моя с ног сбилась, дрова сваливала да укладывала. А я выотдыхался.

Баба захлопотала и самовар скорей согрела и еду на стол поставила. Меня, как гостя, угошшат за то, что много дров заготовил.

С того разу я за дровами завсегда без топора езжу. Только табаком запасаюсь, без табаку день валяться трудно.

Я за воду, за край ухватился - тут межень прошла; вода прибыла - я море опять на себя натянул: мне поспать надо, я ведь недоспал.

Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю.

Старики говорят: один в поле не воин. Я скажу: один в море не хозяин. Кабы в тогдашно время мог я с товаришшами сговориться, дак мы бы всем работяшшим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкаюшших трудяшшими, мешаюшших налаживать жизнь в обшшем согласье.

Да это ишшо впереди.

Теперь-то мы сговоримся.

Б. ШЕРГИН

Рождение корабля

Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века - Хайнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров.

- Виват Ершов, Загуляев энд Курочкин, мастерс оф Соломбуль. Равных негде взять и не выскать, и во всей России нет.

Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей, без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.

Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождает славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами, гордится у нас перед другими деревнями Подужемье и Сума, Кемь и Уна, Лодьма и Емецк, и Соломбала.

Если у мастера рука легкая и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали; ежели занят, то, словом заручившись, по три года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись - криво ли, право ли хозяйской мошной трясет.

Суда у нас строили: шкуны, боты, гальоты, лихтеры, кутера, елы мурманские, шнеки, карбаса морские и речные.

Прежде были лодьи, бригантины, кочи, барки - все большие корабли, на них давно мода отошла.

На днеке, древнем беспалубном судне, еще мой отец плавал в "Датеку" - Норвегию.

Рассказывал: как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда - то-де корабли древних мурманов (норманов).

Строили из сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стеньги непременно сосновые. Ну, остальной рангоут из ели. Ель на воде слабее сосны.

У Белого моря берега: Зимний, Летний, Кемский, Терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером.

Кому это дело в примету, тот, и в морской дали шкуну усмотрев, не только, какого она берега, скажет, но и каким мастером сработана назовет.

Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон.

Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки английский, немецкий, норвежский, математику, навигацкие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уже в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял: утонули зуйками на Мурмане.

В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря.

Конону Ивановичу было уже полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны, боты, бриги, гальоты и елы сшивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук такого строителя, и не однова докупались до Конона, манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола ни двора. Что заработает, все раздает в долг без отдачи.

Кому Конон дело делает, тот в его воле ходит.

Строил однажды Конон океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу.

И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке со своими приятелями. И мастер того не залюбил.

Однажды срядился Конон с подмастерьями, с Олафом да с Василем, в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут - не ждан, не зван - подкатил к карбасу на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией, все пьяны и с песнями. Да начали нахально приказывать:

- Вези к новопостроенному судну. Нам угодно, там гулять будем.

И Конон отказал:

- А нам не угодно… И гулять там не будете.

Они не послушались, только пуще закуражились и полезли в карбас самосильно. А один, толстый, подскочил и сбил с Конона шапку, не зная его плотной силы.

Тогда Конон Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и огрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось… И, опять тряхнув, бросил в карбас, ажно поддон заговорил.

Гуляки - на Конона с кулаками:

- Утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказываем!

И который с ружьем учал палить и одной барыне обжег ухо.

И Конон, бояся головщины, открыл парус и сел на румпель. До судна бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверти. А те припали до девок, как век не видали, - не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову. Да и тот накрыло туманом.

Как на широком месте качнуло, хозяйский брат прохватился:

- Ты пьян, мужик? Куда ты правишь? Почему долго едем?

И Конон ответ держит:

- К ночи вода кротка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем. Обойдем подальше, где берег глубже.

И тут, рулем покосив, Конон причалил к берегу:

- Приехали!

Те выкарабкались на незнакомое место и опять приправили грозить и лаять, зачем стройки не видно! И охотник опять палит, как дикий. А Конон выкинул им корзины с вином и закусками, веслом отпихнулся - да и был таков…

Целую ночь бродили господа те по песку в тумане. Судна наискались, перевозу накричались, куда попали, не понимают.

Ну, коньяков с собою было на залишке - небось не озябли.

А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке. И судно новопостроенное видать не так далеко; только стоит на другом острову за рекою.

Ах да руками мах, а на том не переедешь…

Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы: плыли в город с палагушками.

А кто прав остался?

А Конон!

Хозяин, бояся, как бы мастер на гневе работы не покинул, тот же день причесал на стройку, по палубе за Кононом ходит. Брата с компанией всех приругал:

- Сами себе они, страдники, страм доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил… Хы, хы!.. А у нас с тобой нету обиды. Нету!

Однако по жалобе петербургского чиновника губернатор хотел было высвистнуть Конона Ивановича из города, да раздумали: кончилась японская война, начинались забастовки.

В те дни и годы отобралось маленькое стадышко пизовских моряков в артель, чтоб не кланяться хозяевам, не глядеть из чужих рук, а самим осилить постройку большого судна для океанского плаванья. Моего отца выбрали артельным старостой и казначеем. И отец загодя припас лес, и приплавил к городу на остров, и распилил, и кокоры обтесал.

Товарищи матерьял осмотрели, благодарили и спросили:

- Каким думаешь мастером строить?

А отец и говорит:

- У меня один свет в очах - Конон Иванович, да он сей год в Кеми завяз…

Было подумали на Пигина, кронштадтского мастера, он давно насватывался, но помянули, что Пигин человек зависимый, ему Немецкая слобода только палец покажет - он артельное дело бросит… Нет уж, без Конона Ивановича нам не сняться.

И, надеясь на прежнюю дружбу, что он прежде к нам хаживал, хлеба едал, квасу пивал, послался отец к Конону Ивановичу с писемцем:

"Любезный мастер и друг! Охота видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в Архангельском городе делов наприпасали. Воля ваша, а большина наша!"

Старая любовь не ржавеет.

Мастер дела в Кеми довершил и на олешках через Онегу приехал в Архангельск. Стал на постой в Соломбале и дал знать отцу.

Как мы обрадовались! Долго ждав, думали: не в Норвегу ли мастер убрался?

Тот же вечер отец собрал артельных:

- Как рассудите? Деды ваши с осени строили, чтобы, зимой закончив, на вешнюю большую воду спускать. А тут мастер прибыл при конце зимы…

Все зашумели:

- Радоваться надо, что прибыл, и все тут!

Отцу давно хорошо. Утром он засряжался в Соломбалу, запряг самолучшие санки. Взял и меня с собой.

Я говорю:

- Что бы мастеру-то самому к нам приехать?!

- Так не водится. Он художник, он строитель… К добру ходят-то, не с добром.

В Соломбале едем по Бессмертной улице, не знаем, который дом. А мастер сам нас укараулил, в окно сбарабанил.

Как зашли в комнату, справили Конону Ивановичу челобитье. И он равным образом, выйдя из-за стола, бил челом.

Потом поздоровались в охапочку. И которые с Кононом Ивановичем сидели два сличные молодца тоже встали и поклонились. Один - быстрый, темноглазый, другой - светловолосый, конфузливый. Тогда пришли за стол, стали беседовать и друг на друга смотреть. А Олаф и да Василь - подмастерья - опять сели красить на листах разным цветом: синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погодой треплет. Я сам рисовать до страсти любил и уж тут все глаза растерял.

Невдолги отец домой сторопился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано.

Дорогой я не утерпел:

- Про кораблик-то уж нисколько не поговорили…

- Что ты, глупой! Ведь мы с визитом.

- Неужели они, папа, тройма трехмачтовый корабль поставить можут? Подмастерья-то вовсе молоды.

- Годы молоды, да руки золоты. А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать.

Рекой едучи, отец все свою думу думал, а я свою. Только как стали к дому подыматься, я еще спросил:

- Папа, тебе любо ли?

- Как не любо. Пускай-ко наши толстосумы поскачут. Они Кононка-то, никак, четвертый год добывают… А второе мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес.

На масленице Конон Иванович у нас гостил. Его ждали - по крыльцу, по сеням половики стлали новотканые, по столам скатерти с кистями.

Я заметил, он ел малехонько-редехонько и пил - только прилик принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья. Мастер начал спрашивать: "Кто да кто в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили и какая судну мера, на сколько тысяч груза?"

И отец ему учал сказывать:

- Лес сосновый, рубили на Лае-реке, зимой, два года назад. Дерева - ни кривулины, ни свили, ни заболони - настоящая корабельщина. Ноне все пилено и тесано, мастера дожидается.

На полу мелом накинули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгий час.

Наконец дело отолковали, и порядились, и руку друг другу дали. Значит, надежно с обеих сторон.

Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота было спросить, почему художники Олаф да Василь не пришли, да не посмел.

На следующей неделе отец с Кононом многажды ездил на место стройки. Вечерами говаривал матери:

- Ты, моя хозяюшка, мастера наблюдай, пироги ему пеки да колобы. Мне его моряки поручили… А вы, робятки, будьте до Конона Ивановича ласковы, чтобы вас полюбил. Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль "Трифон".

На острове на песке лежали дерева золотые, прямотелые, дельные. И мне дивно было, как из этого лесу, кокорья и тесин судно родится.

Вот как дело обначаловал Конон Иванович Тектон.

На гладком, плотном песке тростью вычертил план судну, вымеряя отношение частей. Ширину корабля клал равной трети длины. А половина ширины - высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитывал шпангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности, все без циркуля, на глаз, и все без единой ошибки.

По этому плану сколотил лекалы. Тогда приступает к постройке.

Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу, или колоду, то есть основание корабля, - киль.