Художник не только отражает то, что видит, но творит то, чего ему недостает в жизни, творит свои мифы.

Свойственное Филонову стремление объять явление со всех сторон, столь неудачно реализовавшее себя в нелепой попытке изображения на лице человека проходящих в телесной плоти головы физических, химических и физиологических процессов, нашло свое органичное воплощение в создании сложнейшей живописно-пластической структуры беспредметной картины.

Именно здесь художественный гений Филонова чувствовал себя в родной стихии. Огромное значение для формирования живописного поля беспредметных картин Филонова имеет его уже упоминавшийся постулат "точка – единица действия", полностью соответствующий мышлению Филонова живописно-пластическими элементами формирования художественного образа, основанному на признании того, что каждая частица цвета, каждая форма воздействуют на чувство человека.

Принцип "точка – единица действия" привел к возникновению непрерывной структуры живописного поля картины, целиком заполненного бесконечным количеством тысяч и тысяч крупных и мелких форм, каждая из которых несет свой заряд энергии, имеет самостоятельную характеристику. Эти формы, сцепливающиеся друге другом, проникающие друг в друга, состоящие внутри себя из более мелких, доходящих до размера пылинок, наполненные звучанием цветовых аккордов, из которых слагается полифоническое многоголосие всей картины, в то же время являются теми "кирпичиками", из которых выстраивается вся монументальная конструкция этого великого творения.

Живя впроголодь, не продавая свои работы, сохраняя их у себя в мастерской для будущего музея аналитического искусства, питаясь только хлебом и чаем с сахаром, он вставал рано утром со своего ложа, состоящего из непокрытых матрацем досок, и до позднего вечера вписывал цвет в цвет, форму соединяя с формой, выстраивал сложную систему ритмов, благодаря огромной концентрации воли удерживая в глубинах своего Сознания самый общий живописно-пластический Образ создаваемой картины, не давая ему расползтись, расплыться, сверяя внутренним чувством соответствие ему всех тысяч деталей, которые при своем появлении рождают неожиданные вариации, обогащающие общую схему замысла. Нередко приходилось вновь и вновь возвращаться к уже "сделанным" частям картины, дописывая их.

Это был процесс, который захватывал, требовал самозабвения, увлекал неожиданными открытиями в Мироздании Живописи, которое он творил.

Невзгоды текущей жизни становились исчезающе малыми, забывались перед богатством и масштабом рождающейся Вселенной, в неисчерпаемость которой погружался Мастер. Он был уверен, он знал, что создает небывалое, которое никто другой не создаст. Вот отрывок из его Автобиографии.

"С 23 г. не выставляется. От участия на выставках Парижа, Америки, Дрездена, Венеции отказался… Он имеет более 300 "сделанных" картин и рисунков, являющихся решающим фактором в советском, в пролетарском и в мировом масштабе (выделено мною – Л.Т.). Картин он не продает – он решил их подарить Советскому государству, сделать их выставку в городах Союза и в Европейских центрах и сделать из них отдельный музей аналитического искусства".

(Филонов, апрель 1929 г., Ленинград)

Да, он ни йоту не сомневался, что его творчество является "решающим фактором в советском, в пролетарском и в мировом масштабе". Это сознание огромного значения того, что он делает, вера в это, были колоссальным источником его одержимости и творческой энергии.

Нет гениев, которые сомневались в значимости своего творчества. На что еще могли они опереться, как не на эту уверенность, творя, рождая "из себя" небывалые произведения?

Разве не отвергались – как правило – эти открытия людьми, к этому не готовыми, и разве это не было естественным с их стороны?

Эта неистовая вера в свою правоту породила в качестве побочного продукта серию нелепых теоретических высказываний Филонова. Что из того: ошибки становятся достоянием биографов, а великие картины – достоянием Истории!

Богатство картины "Формула весны" не исчерпывается сложностью архитектоники ее мироздания, состоящего из бессчетного количества мелких форм, рождающих ощущение непознаваемости его в силу невозможности освоить сознанием столь огромное количество деталей с их взаимными связями, соединением в более крупные структуры – в свою очередь взаимодействующие друг с другом – подобно тому, как это происходит в физической вселенной, где планеты, звезды и галактики, состоящие из миллиардов звезд, образуют структуры метагалактик.

В беспредметном творчестве Филонова есть еще нечто, что очень значительно дополняет принцип "точка – единица действия". Об этом я узнал от ученицы Филонова Татьяны Николаевны Глебовой (не имеющей родственных корней с Евдокией Николаевной Глебовой – сестрой художника).

Она была ярким своеобразным художником, незаурядной, очень целеустремленной, волевой личностью, творчество ее было во многом импульсивно, причем лучшими ее работами были те, в которых она освобождалась от догматических установок своего учителя. Она жила в той эпохе, в которой я не был, знала ее хорошо, была живым носителем ее идей и ее культуры. Я бывал у нее дома в Новом Петергофе и на ул. Ленина в Ленинграде, где работали ученики В. Стерлигова, делались их выставки, в которых она и сама принимала участие. Несколько раз Татьяна Николаевна приезжала ко мне в мастерскую, сочувствуя тому, что я делаю.

Говоря об абстрактных работах Филонова, Глебова обратила мое внимание на "пространственные окна" или, как чаще она говорила, "пространственные дыры", которые при внимательном разглядывании картины и определенной доле фантазии нетрудно было увидеть в общей живописно-пластической ее структуре. Эти проемы отличались от плоскостного характера окружающих беспредметных форм присутствием ощущения "пейзажности", что достигалось тонкой, тщательно выполненной разработкой фактуры. Возникали ассоциации с небом и облаками, пребывающими в "воздушной" среде, виделись горизонты и пространства новых неведомых миров, находящихся как бы за пределами холста.

Эти многочисленные светящиеся "окна", как правило, небольшого размера (менее 10 см) настолько органично вписаны в общий живописно-пластический строй картины, что не бросаются в глаза, но дают ощущение безмерности мироздания не только вширь, но и вглубь. Наибольшего богатства они достигли в гениальной картине "Формула весны", хотя присутствуют во всех беспредметных работах мастера.

Между названием картины "Формула весны", выражающим идею пробуждения, надежды, и живописно-пластическим Образом ее можно найти линии соприкосновения, в частности, в направленности Процесса развития от плотного низа ее к свету наверху. Однако исключительное богатство взаимодействия структур, неисчерпаемая многоплановость всего ансамбля выходят за рамки любого словесного определения, не поддаются ему, как не поддается определению в словах то чувство, которое охватывает человека при взгляде на необъятное небо, полное звезд, мерцающих в таинственной бездне мироздания.

Способность Филонова к величайшей сосредоточенности, напряжению воли и интеллекта, концентрации чувства, присутствие в нем Духа, стремящегося к Абсолюту, сделали возможным рождение этого Творения "музыки живописи", ставшего вровень с другой вершиной творческого Духа Человека – токкатами и мессами Иогана Себастьяна Баха.

Заключение

Россия оказалась родиной беспредметного искусства – самой органичной и чистой формы духовно-философской линии искусства авангарда. В России же оно достигло своей наивысшей точки. Почему?

Духовно-нравственные вопросы всегда в России были главными – может быть, в этом разгадка.

Не постепенно, а сразу засияла беспредметная живопись ярким своим обликом в работах Василия Кандинского.

Высшей романтикой интеллекта проявилось оно в супрематической живописи Казимира Малевича.

Наибольшей многогранности достигло оно в картинах и рисунках Павла Филонова, вселенский масштаб творчества которого вместил в себя мрачный облик Зла, искаженное болью лицо Страдания и могучий лик творческого Духа Человека.

Универсальное искусство Филонова стало высшим достижением не только русской, но и мировой авангардной живописи. Филонов был художником планетарного масштаба, и поэтому обращение его к изобразительной системе русского лубка и народного творчества в первых работах не стало единственным определяющим для его дальнейшего художественного мышления.

Все достижения европейского искусства конца XIX века, сезанизм, кубизм Пикассо (без развития и усложнения которого нельзя представить себе беспредметное творчество Филонова), обращение к духу и пластике африканских масок, совершенно определенные следы которых видны в иррациональных знаково-символических "Головах" Филонова, – всё переплеталось, существовало одновременно и в трансформированном виде проявлялось в живописно-пластическом организме его картин.

В творчестве Филонова полностью отсутствует влияние великого искусства древнерусской иконы, лежащее на поверхности в живописи Петрова-Водкина. Ярый атеист, Филонов не воспринял ее благородной традиции. Нет в его творчестве и так ярко проявившего себя лучезарного простодушия русского лубка и вывесок, напоивших своей красотой работы Гончаровой и Ларионова: лубок утрачивал у Филонова свое простодушие и сплетался с совершенно другими заимствованиями (умножающиеся ноги лошадей в целях передачи движения в духе итальянского футуризма в картинах "Масленица", "Волхвы" и др.).

Можно найти в отдельных беспредметных работах отзвуки гаммы и структуры сельских лоскутных одеял – если задаться специально такой целью, хотя это может быть и простым совпадением.

И все-таки Филонов – глубинно русский художник. Такое творчество могло появиться только в России.

Это проявилось не во внешней преемственности изобразительного языка народного творчества, а в особенностях самого психического склада художника, отразившегося на облике его картин: максимализме, крайней поляризованности его натуры (еще Н. Бердяев указывал на поляризованность как на одно из основных свойств русской души); склонности к непоследовательности (Филонов, прославляя пролетариат, одновременно создавал жуткие образы "Голов" – знаки страдания и одиночества); стихийности, проявляющейся в произвольном смешении в одной картине любых стилей разных эпох (такое отсутствие последовательности не допустил бы немец или англичанин); обостренном чувстве сострадания к обиженным и убогим, свойственном русскому народу, и, наконец, – живущей в его подсознании, вопреки любым невзгодам и черным фактам действительности, – уверенности в величии России, которая всегда наполняла Душу русского народа.

Дух Филонова не погиб от погружения во мрак его знаковых "Голов", созданных его больной сострадательной душой, чувством ожесточения и одиночества.

Его творческий дух – один во всем русском изобразительном искусстве XX века (и не только авангардном!) поднялся на высоту творения образа могучего процесса формирования Космоса из Хаоса.

Нет, не только сигналы, идущие от заболевшей революцией Души России, проникали в глубины болезненной души Филонова! Всем своим существом чувствовал он присутствие духовных сил России, на протяжении многих столетий стремящихся к созданию своего Космоса.

Духовная энергия России подсознательно ощущалась им, давая ему ту силу духа, которая наполнила собою величественный Монумент под названием "Формула весны". Он верил, что Россия придет к своему расцвету.

Великий Континент, созданный творческим гением Филонова, как никакие другие произведения живописи России, выразил самые глубокие контрасты и противоречивые свойства русского народа.

ОН СТАЛ ЗНАКОМ, СИМВОЛОМ БОЛЕЗНИ И СИЛЫ ДУХА РОССИИ.

Создание в 1928-29 годах "Формулы весны" стало кульминацией и завершением всего главного, что создал Филонов. Художник и дальше работал с утра до ночи, рано вставая с дощатого ложа в своей мастерской, завешенной его холстами, но истинный творческий огонь перестал гореть с прежней силой.

7 октября 1930 года Филонов получил из Русского музея письмо за подписью заместителя директора по политпросветительной работе К.Т. Ивасенко:

"Многоуважаемый Павел Николаевич. Государственный Русский музей настоящим извещает, что выставка Ваших картин музеем не может быть открыта, и просит Вас прийти для переговоров о свертывании выставки"

(ЦГАЛИ, ф. 2348, оп. 1, д. 41, л. 1)

9 января 1931 года "Красная газета" в статье Н. Богораза "Классовая сущность Филонова" назвала художника "помешанным врагом рабочего класса". За таким определением мог последовать расстрел. Можно лишь гадать, что спасло Филонова, – быть может, его революционное прошлое председателя исполнительного Военно-Революционного комитета Придунайского края и пролетарское происхождение.

Однако, не все сотрудники Русского музея разделяли мнение зам. директора музея по политпросветительной работе. В 1930-х годах заведующим отделом советского искусства был назначен передовой искусствовед Я.П. Пастернак. Ему удалось спасти от уничтожения работы Филонова, а другие сотрудники музея запрятали их на свой страх и риск в отдельную комнату, выдаваемую за хозяйственную кладовую, и повесили на двери замок – подальше от ока всевозможных комиссий.

Многие сотрудники Русского музея понимали ценность творчества Филонова.

Только в конце 1988 года, после прихода к власти М. Горбачева, директору Русского музея В.А. Гусеву наконец-то посчастливилось устранить историческую несправедливость – картины Филонова были вынуты из запасника, и выставка работ великого Мастера (уже посмертная) в залах Русского музея открылась – при большом стечении народа и полном бойкоте ее официальным руководством Академии художеств СССР, Союза художников СССР, Союза художников РСФСР.

Уже в девяностых годах по инициативе руководителей Русского музея была установлена мемориальная доска на доме, в котором жил и творил Филонов. На этой доске запечатлен в пластике скульптурного барельефа, созданного замечательным скульптором А. Игнатьевым, образ одержимого, неистового Мастера.

ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПРИБЛИЗИЛОСЬ.

УЖЕ СЛЫШНА ГУЛКАЯ ПОСТУПЬ ЕГО ШАГОВ.

КОНТИНЕНТ ТВОРЧЕСТВА ФИЛОНОВА

СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ. ОН

ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОЛОН ТАЙН.

ВЕЛИКИМ МОНУМЕНТОМ ПОДНЯЛСЯ ОН

НАД ПРОСТОРАМИ РОССИИ, А КОРНИ ЕГО

УШЛИ ГЛУБОКО В ЕЕ ЗЕМЛЮ.

19.09.99

С.-ПЕТЕРБУРГ

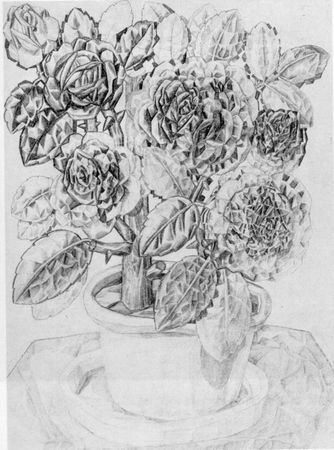

П. Филонов

Цветы. 1912-1913

Примечания

1

О наличии у Маяковского в последний год его жизни мании преследования говорил в своем выступлении на вечере памяти поэта в Харьковской филармонии (как мне помнится – в 1945 г.) друг Маяковского В. Каменский. В то время я был студентом Харьковского художественного института и на этом вечере присутствовал.

Каменский вспоминал драматичный случай, когда поздно вечером на диспуте в Политехническом музее, ведущим которого он был, все ожидали Маяковского, обещавшего читать поэму "Во весь голос". Поэт задерживался на репетиции в театре. С большим опозданием Маяковский все же пришел, вышел на эстраду и объявил: "Сейчас я прочитаю вам свою новую поэму "Во весь голос". И неожиданно забыл все слова (!), после чего в установившейся тишине зала вдруг закричал страшным голосом: "Васька, спасайся!!!" (Васька – это Василий Каменский, сидящий за столом председателя вечера).

Привожу это разъяснение, так как не встречал в литературе о Маяковском упоминания об этом красноречивом случае.

2

Подробнее о мышлении живописно-пластическими элементами формирования художественного образа говорится в статье "Л. Ткаченко – Б. Калаушин. Живопись авангарда и проблемы профессионально-элитарного искусства", изданной в 1992 г. обществом "Аполлон", а также помещенной в альманахе "Аполлон", т. I, книга 2, издательство "Аполлон", Санкт-Петербург, 1994 и книге Л. Ткаченко "Путь", издательство "Знак", Санкт-Петербург, 1999.