- Не знаю, - просто ответил он. - Наверно, отошли на Кыштым. От Мрачковского было распоряжение немедленно отступать, - добавил он с поспешностью.

- Куда? - спросил я.

- Не знаю, - ответил Тряпицин. - Мы пойдем тоже к вам на перешеек, а там решим вместе, куда нам отступать.

Дорогой, пытаясь оправдаться передо мной, почему он потребовал сдать оружие, Тряпицин сказал:

- Боялся я, что они уйдут с оружием и оно попадет к противнику.

За мельницей на опушке соснового бора нас встретил комиссар 1-го отряда Димитрин. Видя, что людей пришло мало, он, недоумевая, спросил Тряпицина:

- А где ваши люди, Иван Васильевич?

Тряпицин безнадежно махнул рукой в сторону Тютняр и, стараясь казаться спокойным, заявил:

- Ушли защищать свои огороды.

Димитрин, увидев на телеге кучу винтовок, все понял и не стал больше расспрашивать.

НЕОЖИДАННЫЙ ОТХОД

Уже начало темнеть, когда оба Рождественских отряда собрались на узком перешейке озер у опушки соснового бора.

Исчезновение отрядов Тимонина и неясность обстановки поставили нас в трудное положение. После долгих споров все согласились, что Тютняры придется оставить. Решили объединить первый и второй отряды в один и следовать на Кыштым, где соединиться с другими частями екатеринбургского направления.

Наступила темная, непроглядная ночь, все небо заволокло черными, грозовыми тучами. Тьма хоть глаз выколи. Слышались раскаты грома, и небо бороздили молнии. Вспышки их, хотя и короткие, помогали нам ориентироваться в темноте. Путь до Кыштыма пролегал по грудной лесной дороге, изрезанной ухабами, пересеченной выступавшими корнями сосен; часто встречались вязкие болотистые низины, где с трудом проходил наш обоз.

На рассвете, усталые и голодные, мы подошли к Кыштыму. Каждый из нас думал, что здесь сможет немного отдохнуть и подкрепиться. Но не успели мы войти в Кыштым, как нас ошеломила неожиданная новость: станцию Кыштым еще вчера вечером заняли чехи, Занята и дорога на Касли. Путь на соединение с частями екатеринбургского направления был окончательно отрезан. Оставался единственный путь - идти через Уральский хребет на соединение со златоустовскими отрядами. С помощью разведки мы установили, что станция узкоколейной железной дороги Кыштым - Карабаш еще не занята чехами. Мы решили захватить ее и, так как путь на Златоуст лежал через Карабаш, часть нашего громоздкого обоза отправить по узкоколейке на Карабаш. Таким образом, избавившись от громоздкого обоза, мы сделали отряд более боеспособным и подвижным.

Расстояние от Кыштыма до Карабаша (около 30 километров) прошли спокойно. Чехи нас не преследовали. К концу дня мы подошли к Карабашу. Разведка донесла, что хотя Карабаш и не занят противником, но Совета там уже нет, он, видимо, эвакуировался, а управляющий заводом Рихтер организует отряд из военнопленных в помощь чехам.

Посоветовавшись, решили в Карабаше не останавливаться, а сделать ночлег в лесу между Карабашем и Рассыпухой. Вперед были посланы опытные, хорошо знающие местность квартирьеры.

По Карабашу прошли в сомкнутом строю, стараясь показать, что мы еще не разбиты. Население реагировало по-разному: одни смотрели на нас с тоской, другие - как злые псы из-под подворотни, готовые растерзать каждого из нас.

В районе озера Гардяш, где раньше прятались раскольники в своих скитах, мы устроили первый за двое суток похода отдых. Часть партизан разместилась в землянках лесорубов, некоторые наскоро построили себе шалаши из еловых веток. Здесь мы сделали первую проверку личному составу. В сводном отряде у нас осталось не больше двухсот человек, но народ подобрался надежный, смелый и преданный. Отсюда от нас ушел всего один человек, Афонька Лебедок. Он был другом моего детства, и я долго его уговаривал, но Афонька, видимо, не верил в наше дело и при первой неудаче спасовал.

Ночь прошла в тяжелых думах. Несмотря на усталость, я долго не мог заснуть. Возникали в памяти картины безрадостного детства, тяжелые годы юности. Вспоминалось, как батрачил у тютнярских толстосумов, работая от зари до зари, получая за это три рубля в месяц и пуд прогорклой муки для голодной семьи отца. Вспомнилась работа на Карабашском заводе, где я гнул спину больше пяти лет.

Проснулся рано, но почти все люди были уже на ногах. Кто готовил завтрак, кто пил чай, а большинство возилось у верховых лошадей.

Наш отряд как-то незаметно превратился из пешего в конный, почти каждый подобрал себе лошаденку. Труднее было с седлами, и тот, кто имел седло, считался счастливцем, а большинство вместо седел привязывали подушки. В шутку такую кавалерию называли "деревянной кавалерией".

Недолгие сборы были закончены, и наш отряд двинулся дальше в глубь Урала, держа направление через Уральский хребет на Златоуст.

На четвертый день нашего похода перевалили Уральский хребет (гору Юрма) и вскоре подошли к селению Александровскому. Никакой власти мы там не обнаружили, Совет уже эвакуировался в Златоуст. Другая власть, может быть, и была, но при нас она не проявляла себя. Устроили большой привал: надо было запастись продовольствием и фуражом. Средств в отряде не было, поэтому решили вскрыть ящик, захваченный еще во время набега на деревню Мухамед-Кулуева. В ящике оказалось 90 000 рублей керенками. Сумма вполне приличная! Из этих денег выдали жалование партизанам, по 200 рублей каждому, и решили закупить фураж и продовольствие для отряда. Но сделать это даже при наличии денег было нелегко: ходить по дворам и закупать - дело капительное, собрать сход - тоже не было времени, да и рискованно. Поэтому собрали самых богатых и влиятельных в селе жителей и в порядке военной поставки предложили им не позднее чем через два часа доставить в штаб отряда 200 пудов овса и 20 пудов печеного хлеба. Требуемое вскоре было доставлено. Рассчитавшись с жителями Александровского, мы двинулись на Златоуст.

В ЗЛАТОУСТЕ У МАЛЫШЕВА

В Златоуст прибыли к концу того же дня. Поручив Тряпицину расквартировывать отряд, я вместе с Димитриным отправился в штаб златоуст-челябинского направления, который размещался на станции в служебном вагоне. Комиссар златоуст-челябинского направления Иван Михайлович Малышев принял нас приветливо. После того как я кратко рассказал ему о том, как мы попали в Златоуст и доложил о состоянии отряда, Малышев поздравил нас с удачным походом, расспросил о настроении людей, осведомился, имеется ли в отряде продовольствие, удобно ли расквартировались. Отпуская нас, он ласково сказал:

- Отдыхайте пока, а через пару дней я вас позову.

Впервые за эту неделю похода мы могли спокойно и хорошо отдохнуть. Партизаны, оторванные от своих семей, почувствовали здесь заботу, немного повеселели и успокоились.

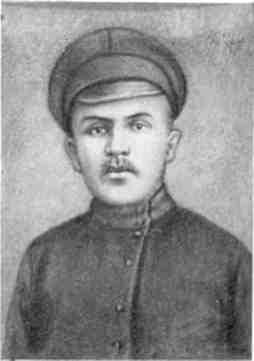

Член Уральского Совета Иван Михайлович Малышев

Через два дня Иван Михайлович, как и обещал, вызвал нас с Димитриным в штаб. На этот раз он был чем-то озабочен. Поздоровавшись, осведомился о настроении людей в отряде, потом ознакомил нас с создавшейся обстановкой и, глядя на карту, задумчиво произнес:

- Екатеринбургское и златоустовское направления оторваны друг от друга, противник без помех может перебрасывать силы с одного направления на другое, а мы даже и знать не будем. - И, оживляясь, добавил: - Хорошо бы в треугольнике Екатеринбург - Челябинск - Златоуст иметь подвижную группу, которая бы сообщала о всех передвижениях противника.

- А где должна базироваться эта группа? - спросил я, чувствуя, что этот разговор чем-то касается нас.

Малышев внимательно посмотрел на карту и ответил:

- Удобнее всего в районе Карабаша и Кыштыма. Вот что-то ваших Тютняр я не нахожу? - удивился он. - Ведь они также должны быть где-то здесь.

- Вы и не найдете их, - вмешался Димитрин. - Это для народа Тютняры, а официальное название села - Рождественское.

- Но это дела не меняет - Тютняры или Рождественское, а место удобное, - сказал Малышев. - Вот там бы где-нибудь и расположиться.

Меня охватило волнение, и сердце радостно забилось при одном только упоминании о Тютнярах.

- Если разрешите, я подберу ребят, которые охотно пойдут на это дело, - сказал я, волнуясь.

- Разрешите и мне тоже принять участие, - присоединился Димитрин.

- Хорошо. Я согласен, - ответил Малышев. - Даю вам день сроку, чтобы подобрать отряд, человек десять - пятнадцать, и наметить маршрут.

И мы ушли готовиться к походу.

Недостатка в желающих не было, многие хотели пойти в рейд. Но мы с Димитриным отбирали самых надежных, главным образом взяли тех, кто участвовал в налете на деревню Мухамед-Кулуева и неплохо показал себя: Ершова Василия, Зимина Валентина, братьев Кауровых, братьев Пичуговых, Ивана Маркина, Александра Мучкина, Стрихова, Денисова и других - всего 13 человек. Каждый из них дал клятву товарищам, что, если попадет в руки врага, не выдаст остальных. Подобрали себе лучших лошадей, наполнили переметные сумки патронами и продовольствием. Следовать мы должны были скрытно, малопроезжими дорогами и тропами, поэтому подвод с собой брать не могли. Весь обоз наш состоял из двух запасных коней, которые также были навьючены боеприпасами и неприкосновенным запасом.

Накануне выступления вечером я доложил Малышеву о готовности отряда и получил от него последние указания. Перед нами были поставлены следующие задачи: вести разведку тылов противника; следить за его продвижением; выявлять настроения войск и населения; держать связь между двумя направлениями - екатеринбургским и златоустовским.

В тылу врага мы должны были оставаться столько, сколько это будет возможно.

В ТЫЛ ВРАГА

Рано утром, еще до восхода солнца, наш маленький отряд покинул Златоуст. На душе у каждого было и радостно и тревожно. Ехали в родные, знакомые с детства места. Нам хотелось скорее увидеть или хотя бы услышать, как там, что сейчас делается, что стало с нашими семьями. Мы ехали в тыл врага и должны были рассчитывать лишь на себя и на свою находчивость. Единственным нашим убежищем будет дремучий уральский лес, который поможет в случае беды укрыться от врага. Мы знали, что найдем сочувствие у крестьян-бедняков, но они даже снабдить нас хлебом не смогут, потому что у них его нет. Сознание того, что мы едем выполнять важное задание, придавало нам сил и бодрости.

Размышляя таким образом, мы почти незаметно подъехали к знакомой уже нам Александровке, где несколько дней назад заготовляли фураж и продовольствие. Мы знали, что население враждебно к нам настроено, миновать же это село не могли: не было других дорог, вернее мы их не знали. Установить, занято ли оно противником, не удалось. Решено было тихо подъехать к селу и на бешеном галопе проскочить его.

Когда мы мчались по селу, к нашему удивлению, не встретили на улицах ни одного человека. Селение казалось вымершим.

Поравнявшись с церковью, увидели странную для себя картину: от церкви в сторону леса в панике бежали жители, а вместе с ними поспешал батюшка.

Мы остановились и решили узнать, что тут происходит. Из расспросов не успевших скрыться нескольких дряхлых старичков выяснили, что тут был молебен за здравие чехословаков, которые идут спасать их от большевиков. Старички, видя, что мы не погнались за молельщиками и спокойно с ними разговариваем, приняли нас за "своих" и доверительно сообщили, что перед молебном был митинг, на котором выступали кулацкие посланцы с Кусинского завода и предлагали всем молодым и здоровым записываться в отряд и пойти на помощь чехам спасать Россию от большевиков. Задерживаться и отвлекаться мы не могли. Приняв к сведению полученные сообщения, двинулись дальше.

В тот же день к вечеру, перевалив Уральский хребет в обратном направлении, мы подъехали к Рассыпухе, где были углеобжигательные печи. Заведующий печами Егоров, сочувствовавший Советской власти, сообщил нам важные сведения о положении в Карабаше. Он рассказал, что туда прибыл отряд чехов и, кроме того, там сформировался местный отряд из служивой интеллигенции, куда вошла и часть завербованных военнопленных.

Подкрепившись и немного отдохнув, мы двинулись в путь. Карабаш обошли стороной, и, идя форсированным маршем, уже к полудню подошли к месту нашего назначения - Красному Камню, что в двенадцати километрах северо-западнее Тютняр. Тут в сосновом бору, между скал, в густом кустарнике расположили свой лагерь. Лошадей первое время треножили и пасли в стороне от лагеря, чтобы не навлекать на себя подозрения.

На второй или третий день эти лошади пропали, и мы не могли их найти. Нас очень обеспокоило, что лошади могли выдать наше присутствие. Они, видимо, ушли в Тютняры, к своим старым хозяевам.

В первую же ночь отправили в Тютняры пятерых разведчиков: Ершова Василия, Каурова Владимира, Пичугова Петра, Каурова Леонида и сына кузнецкого портного Журавкина (который из разведки не вернулся).

На следующее утро вернувшиеся из Тютняр разведчики доставили ценные сведения. Они могли представлять большой интерес для Малышева, и я тут же решил отправить в Златоуст Александра Мучкина, который добровольно вызвался доставить эти сведения.

У КРАСНОГО КАМНЯ

Прошло несколько дней после отъезда Мучкина. За это время наши разведчики еще несколько раз побывали в Тютнярах и Карабаше, и мы прекрасно были осведомлены о том, что там делается. Но наше пребывание у Красного Камня не осталось незамеченным. В Тютнярах о нашем появлении поползли самые разнообразные слухи. Одних эти слухи радовали, других они беспокоили и пугали. Местные кулаки донесли военному начальству о появлении у Красного Камня отряда красных, и оно послало казачий карательный отряд для ликвидации невесть откуда появившихся красных. К этому отряду присоединилась большая группа добровольцев из числа кулаков и торговцев: Трубачевы, Зимины, Архиповы, Пряхины и прочие. Таким образом, собрался отряд сотни в полторы. Отряд этот возглавил казачий офицер Козлевский. Вояки были полны решимости разгромить ненавистных им красных. Перед выступлением отслужили молебен о даровании победы христолюбивому воинству. Поп Александр Киселев, жирный, как мясник, кропил святой водой карателей и благословлял их на подвиг, а поп Михаил Христолюбов произнес длинную проповедь. Закатывая глаза и поднимая над головой крест, он кричал:

- Крест господен победит богоотступников - большевиков! - и всенародно предавал нас анафеме.

Все подробности этой комедии стали известны нам в тот же день от наших разведчиков. Кроме них, к нам пробралась учительница Катя Истокская. Оставаться в Тютнярах ей было нельзя: за ней тоже охотились каратели, так как она сочувствовала Советам и помогала нам. Предупрежденная родителями своих учеников, Истокская успела скрыться и пробралась в наш лагерь незадолго до прихода карателей. Не желая подвергать Катю опасности, я решил отправить ее в Уфалей; вместе с ней отправлялись братья Кауровы, которые должны были отвезти в штаб собранные нами сведения.

Когда мы уже прощались с нашими посланцами и давали им последние советы, на опушке леса послышались первые выстрелы карателей.

Мы знали, что их сотни полторы. В нашем же отряде осталось всего восемь человек: Ершов, Зимин, Маркин, Денисов, Димитрин, Пичугов П., Пичугов Г. и я. Вот и все наше "войско".

Услышав выстрелы, партизаны тоже защелкали затворами, но я категорически приказал не стрелять. Ребята не поняли приказа и с удивлением посмотрели на меня.

- Стрелять не надо. Не будем обнаруживать себя, - разъяснил я свое приказание. - Если мы себя обнаружим, нас окружат и переловят, как курят. Надо замаскироваться и зорко наблюдать за ними, потом видно будет, что надо делать.

Каратели еще немного постреляли и осторожно двинулись по береговой дорожке в глубь леса, в сторону дома лесника, который находился недалеко от скалистого берега, отвесно спускавшегося к озеру Увильды. Этот высокий обрыв назывался Красным Камнем за свой красноватый цвет. Дом лесника, или, как его называли местные жители, кордон, добротный рубленый пятистенник, был обнесен высоким тесовым забором. В заборе имелось двое ворот, передние и задние. Задние всегда были закрыты на внутренний засов, передние закрывались редко.