Сенат не мог простить Сципиону его надменности. Но народ был поражен, словно внезапно луч света прорвался сквозь свинцовый сумрак. Сципион держался так, будто враги уже разбиты. "Эта уверенность его в себе внушила римскому народу надежду на спасение и победу", - пишет Валерий Максим (Val. Max., III, 7, 1). "Он воскресил сжавшийся от страха народ" (Арр. Hiber., 69) и "в темный для Рима час явился звездой надежды". И он отбыл в Испанию, "вызывая всеобщий восторг и изумление" (Арр. Hiber., 72).

Глава IV. ИБЕРИЯ

…pulcher fugatis

Ille dies Latio tenebris,

Qui primus alma risit adorea.

(Hor. Carm., IV, 4, 39–41)

ОБСТАНОВКА

Римляне имели все основания считать Иберию страной проклятой, а войну в ней делом безнадежным. Там находилось три пунийских армии: Газдрубала и Магона, сыновей Гамилькара Барки, и Газдрубала, сына Гескона. Военачальники прекрасно знали страну: ведь Баркиды здесь выросли. Они располагали многочисленной армией, привыкшей переносить всевозможные лишения, отлично знавшей местные условия. Им постоянно шла помощь из Карфагена. Великолепная нумидийская конница была у Масиниссы, который и погубил обоих Сципионов. Что могли всему этому противопоставить римляне? Нерон привез 12 тысяч пехоты и тысячу двести конницы, Сципион - 10 тысяч пехотинцев и тысячу всадников. "Больше взять было нельзя, ибо Ганнибал терзал Италию" (Арр. Lyb., 72). Разумеется, все понимали, что с такими силами невозможно завоевать Испанию, как обещал Сципион. Даже защитить границы было трудно. Публий очень хорошо понял, что рассчитывать на помощь из Рима ему нечего: он должен был вести войну собственными силами.

Пунийские армии занимали разные области Иберии и в результате держали под контролем всю страну. Объединение любых двух армий грозило немедленной гибелью маленькому войску Публия. Ему надо было лавировать между ними - каждый неверный шаг мог стоить жизни ему и войску. Начиная битву с одним врагом, он должен был все время опасаться, что на помощь подоспеют другие.

Кроме того, у финикийцев в стране были древние связи, им помогали кельтиберы, изменившие Сципионам, и, главное, на их стороне были два местных вождя, братья Андобала и Мандоний, которых Ливий называет признанными владыками всей Иберии (Liv., XXVII, 17).

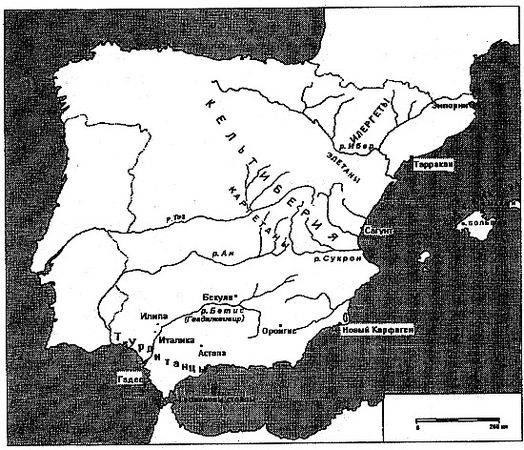

Испания времен Сципиона.

Иными словами, римлянам предстояла еще война с испанскими племенами. Одну из таких иберских войн весьма красочно живописует Полибий: "Огненную войну вели римляне с кельтиберами: так необычны были и ход войны, и непрерывность самих сражений. Действительно, в Элладе или в Азии ведомые войны кончаются, можно сказать, одной, редко двумя битвами, а самые битвы решаются одним моментом первого набега или схваткой воюющих. В войне с кельтиберами все было наоборот. Обыкновенно только ночь полагала конец битве, ибо люди старались не поддаваться усталости, не падали духом, не слабели телом, но всегда с новой отвагой шли на врага и опять начинали битву… Вообще, если кто хочет представить себе огненную войну, пускай вспомнит только войну с кельтиберами" (Polyb., XXXV, 1). Даже став владыками мира, римляне, по словам Полибия, трепетали перед войной в Иберии (Polyb., XXXV, 4, 3–4).

Словом, надо было с крошечным войском сражаться с тремя армиями, которые кружили по стране то соединяясь, то разъединяясь, да еще бороться со всеми местными племенами. И вот эту-то задачу поручили двадцатичетырехлетнему юноше, еще ни разу не командовавшему войском!

Осенью 210 года до н. э. Публий Корнелий Сципион высадился в Эмпориях и оттуда сухим путем направился в Тарракон, старый греческий город, бывший неизменным союзником его отца и дяди. Там он провел всю зиму. Одной из первых задач, которая стояла перед юным военачальником, было наладить отношения с союзниками и с собственной армией. Последнее тоже было непросто. Испанские легионы много лет сражались вдали от родины. Из крестьян и горожан, на время опасности облачившихся в доспехи, они превратились в профессиональных солдат. Это сделало их мятежными, своевольными, а жизнь в дикой стране ожесточила их дух. Они потеряли связь с Римом и своими близкими. И вот сейчас они имели все основания для недовольства. После гибели Сципионов они выбрали вождем своего товарища Марция. Они почитали его своим спасителем и прямо-таки святым чудотворцем. А теперь с их волей не посчитались, и Марцию прислали замену. Как он сам должен был смотреть на неопытного мальчишку, присланного его сменить? Не послужило ли это поводом для горьких разговоров о том, что, дескать, ни заслуги, ни опыт, ни любовь войск не могут тебя возвысить в Риме. Нужно одно - длинный ряд предков.

Мало этого. Сенат сделал непростительную глупость, словно нарочно для того, чтобы затруднить положение молодого военачальника. Вместе с ним послали некоего Силана "с равным империем", то есть с равной властью и полномочиями. Он, несомненно, был старше Публия, и отцы, вероятно, хотели, чтобы он им руководил. В будущем это двоевластие ничего хорошего не предвещало.

Но из всех затруднений Сципион вышел блестяще. В короткий срок он настолько очаровал Марция, что всем стало ясно, что нет у Публия друга преданнее и вернее (Liv., XXVII, 20). Он осыпал старого воина самыми лестными похвалами и знаками отличия. А стоило ему повидаться с войском, и все солдаты буквально влюбились в нового военачальника. Что до Силана, то он без противоборства отказался от своих прав и стал рядовым офицером Публия.

ГАЙ ЛЕЛИЙ

Была у Публия Сципиона одна черта: несмотря на свою молодость, он никому и никогда не поверял свои планы. Все его замыслы всегда бывали окутаны непроницаемой тайной. Порой войско уже выходило в путь, но ни воины, ни даже офицеры не знали, куда они идут и с кем встретятся через несколько минут. И это еще более усугубляло загадочность, которой любил себя окружать Сципион. Был только один-единственный человек в целом мире, от которого у Публия не было тайн, - Гай Лелий. Он был небогат, совершенно не знатен, по-видимому, даже родом не из Рима. Так что во всех отношениях он был не пара патрицию Корнелию. Тем не менее с детских лет до самой смерти их связывала неразрывная дружба. Мы видим их всегда рядом, словно один всего лишь тень другого. Это впечатление еще увеличивается благодаря тому, что во всех дошедших до нас рассказах Гай Лелий ни разу не промолвил ни слова, действительно, как безмолвная тень.

Но впечатление это ложное. Хотя Гай и отличался, по-видимому, скрытностью и молчаливостью - свойствами, которые и подобали тому, кому Публий не страшился открывать все свои тайны, - он отнюдь не похож был на бездушного статиста. Его отличал ясный, проницательный ум - иначе не мог бы он стать лучшим советчиком Сципиона. Этого мало. Через много лет после окончания Ганнибаловой войны приехал в Рим Полибий. Он познакомился с Лелием, и этот скрытный и молчаливый римлянин произвел на него огромное впечатление. Он признается, что Гай перевернул все его представления о Публии, что он почти дословно записывал иногда его рассказы и каждое слово его значило для историка больше, чем целые тома трудов его предшественников. Этим объясняется необыкновенная яркость и живость рассказа Полибия о Сципионе, множество мелких подробностей, рисующих его характер и привычки. За его повествованием все время чувствуется рассказ очевидца и близкого друга. Такое влияние Лелия на Полибия говорит о многом.

Из рассказов Полибия мы узнаем еще одну любопытнейшую черту Гая Лелия. Он не только не старается хоть чуть-чуть выдвинуть себя вперед, но сознательно отступает в тень. Повествуя об удивительных подвигах своего друга, он ни разу даже не попытался намекнуть, что помог ему или подал прекрасный совет, а между тем с ним одним Публий обсуждал свои будущие начинания. Мало того. Он не только не приписывает себе мнимые заслуги, но скрывает истинные. Например, нам известно, что после взятия Нового Карфагена Публий наградил друга золотым венком и сказал, что Гай сделал для взятия города не меньше его самого. От Фронтина мы знаем, что Лелий приготовлял всю операцию поджога лагеря в Африке. Но сам Гай Полибию об этом ничего не рассказал.

Скромный во всем, Гай Лелий в одном единственном пункте считал себя вправе быть гордым: он гордился своей дружбой с Публием, постоянно подчеркивал, что был его лучшим другом и доверенным лицом. Это очень заметно у Полибия. Лелий вошел в историю как символ верного друга. Верность, очевидно, передавалась в его роду по наследству, ибо его сына, тоже Гая Лелия, связывала столь же нежная дружба со Сципионом Эмилианом. Поэтому Цицерон назвал свой диалог о дружбе именем "Лелий". Герой этого произведения Лелий Младший, но Скаллард полагает, что оратор думал и о Лелии Старшем, столь же верном друге. В уста своего героя Цицерон вкладывает следующие слова: "Участь Сципиона была прекрасна, моя - менее счастлива, ибо было бы справедливо… чтобы я раньше его ушел из жизни. Но все-таки воспоминание о нашей дружбе приносит мне такую радость, что я считаю, что прожил счастливо, так как жил в одно время со Сципионом… Поэтому меня радует не столько молва о моей мудрости… тем более что она не верна, - сколько надежда на то, что память о нашей дружбе будет вечна. И это мне тем более по сердцу, что едва ли можно назвать на протяжении всех веков три-четыре пары друзей. И дружба между Сципионом и Лелием, подобная их дружбе, надеюсь, станет известной потомкам" (Cic. Amic., 15). Думаю, эти слова мог бы произнести и наш Лелий.

ЧУДО У НОВОГО КАРФАГЕНА

И сказал Господь Моисею:

"Подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше".

И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушей, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше.

(Исход, XIV–XV, 23).

После разговора с Лелием у Полибия раскрылись глаза на Сципиона. Дело в том, что Публий не только не посвящал никого в свои планы, но держался столь беспечно, что никому и в голову не могло прийти, что этот легкомысленный юноша о чем-то напряженно думает. Поэтому-то, говорит Полибий, "все историки изображают Публия каким-то баловнем судьбы, предприятия которого удаются большей частью вопреки всем расчетам, случайно" (Polyb., X, 2, 5). Гай же Лелий ввел Полибия в творческую лабораторию мыслей друга. Он объяснил, что Публий был проницателен и осторожен, что он с напряженным вниманием следил за осуществлением задуманного плана, взвешивал каждый шаг и все всегда случалось так, как он хотел (Polyb., X, 2, 13 - 3, 1).

Так было и зимой 209 года до н. э. в Тарраконе. Существовало словно два Публия. Все видели веселого, доброжелательного молодого человека, который с утра до вечера бродил по городу, охотно останавливался и болтал со встречными и заводил бесчисленные знакомства среди самого разношерстного люда. Больше всего любил он говорить с рыбаками. А Лелий видел другого Публия, человека, который, не зная отдыха, упорно думал об одном и том же, сосредоточив на одном помысле все силы своей души. Наконец, уверяют, что сам Сципион говорил, что в ту зиму посещали его необыкновенно яркие сны. Он видел целые картины: пунийцы бегут из Испании, и чудесные голоса обещают ему победу (Liv., XXVI, 41).

К весне план был готов. Открыл его Публий по обычаю только Лелию. Но прежде всего Публий поспешил поднять настроение римских воинов, стоявших в Испании, ибо все они были подавлены страшной гибелью Сципионов и отчаялись в будущем. Он выступил перед войсками. Публий говорил горячо и убедительно. Ничего определенного он не сказал, но речь его дышала самыми радостными надеждами. Римляне решили, что он собирается порознь напасть на каждое пунийское войско и уничтожить их по очереди. Они пришли в самое возбужденное и веселое настроение, ибо "сверх всего прочего он обладал большой способностью сообщать отвагу и воодушевление всем, к кому обращался со словом увещания" (Polyb., X, 14, 10).

"На самом деле, - говорил Гай Лелий Полибию, - у Публия и в мыслях не было делать что-либо из того, о чем он говорил перед войсками" (Polyb., X, 6, 8). Лелию он сказал, что, если вздумает напасть на одно из карфагенских войск, явятся другие, и его ожидает участь отца и дяди. Такой план равносилен верной смерти, заметил он (Polyb., X, 7, 7). Да и вообще "он не думал о мерах обыкновенных, очевидных для каждого, но избрал и решился осуществить такой план, о котором не подозревали ни друзья, ни враги" (Polyb., X, 6, 11–12). Он обдумал этот план до мельчайших деталей, до последней подробности, он видел его ярко, как в лихорадочном сне. Но никто о нем не знал. Он все открыл только Лелию (Polyb., X, 9, 1). Его он назначил начальником флота и дал ему какое-то секретное предписание. Флот немедленно отплыл. Сам он встал во главе сухопутного войска и двинулся вперед.

Шесть дней двигалось войско. Никто не знал, куда они идут. На седьмой день они увидели перед собой отвесные стены Нового Карфагена. В то же время в порт вошел римский флот под командованием Лелия (Liv., XXVI, 42, 5). Такая удивительная согласованность действий казалась почти чудом. Теперь Публий мог открыть свой план воинам: "быстрым нападением он решил взять город, именуемый Иберийским Карфагеном" (Polyb., X, 6, 8).

Новый Карфаген основан был Газдрубалом, зятем и преемником Гамилькара Барки, и считался признанной столицей пунийской Испании. Это был ключ от всей Иберии. Он господствовал над переправой в Африку, к тому же был едва ли не единственным городом с морским портом. Здесь находились все золото и запасы карфагенян, а также заложники иберских племен со всей Испании. Эти-то заложники, жены и дети знатных испанцев, делали иберов послушными вассалами карфагенян. Охранялся город гарнизоном всего из тысячи человек, и ни одно пунийское войско не было к нему ближе, чем на десять дней пути. Вот те сведения, которые Публий собрал в эту зиму во время своих бесед с местными жителями.

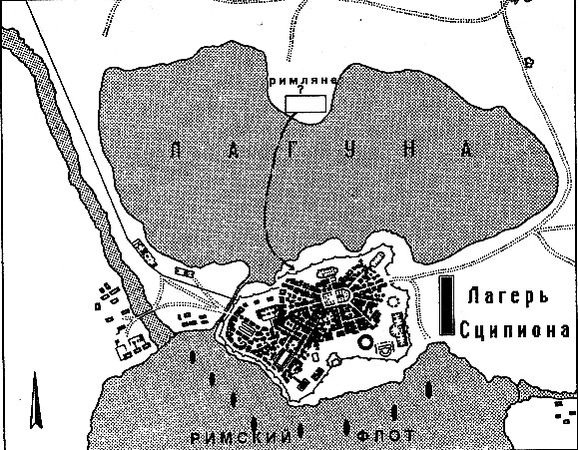

Новый Карфаген. План.

Не по легкомыслию или небрежности оставили карфагеняне почти без защиты столь важный для них пункт. Но они были уверены, что "никому и на мысль не могло бы прийти напасть на этот город" (Polyb., X, 8, 5), ибо природа и искусство сделали его практически неприступным. Карфаген стоял на берегу залива, омывавшего его с юга и запада. С севера было большое озеро; искусственный канал соединял его с морем и превращал в лагуну. Канал был столь узок, что в лагуну могли проплыть лишь рыбачьи челны, но не большие корабли. Поэтому со стороны озера к городу не могли приблизиться ни сухопутные войска, ни флот. Таким образом, город находился на полуострове: с трех сторон его окружала вода. С материком соединяла его узкая полоса суши, не более двух стадий ширины (около 370 м). Но и с этой стороны город прекрасно защищала гряда высоких скалистых холмов. К тому же мощные отвесные стены превращали Карфаген в неприступную крепость. Вот почему нечего было и думать взять его быстрым налетом, а на правильную осаду у Сципиона не было времени: ведь в его распоряжении было не более десяти дней.

Римляне прибыли к Карфагену вечером. Публий разбил лагерь против косы, соединяющей город с материком. Крутые холмы, обступившие крепость, теперь защищали и его собственный лагерь. В то же время Лелий со своим флотом окружил город с моря. Теперь Карфаген был в кольце врагов, только со стороны лагуны ему ничто не угрожало. Перед отходом ко сну Публий собрал свое войско и, по обычаю римских полководцев, обратился к нему с речью. Он кратко и ясно объяснил всю важность Нового Карфагена, обладание которым сделает римлян владыками Иберии. Он ободрял воинов, обещал золотые венки в награду тем, кто первым взойдет на стену города. "В заключение Публий сказал, что сам явившийся к нему во сне Нептун внушил мысль об этом предприятии, что божество обещало проявить свое содействие на поле боя с такой очевидностью, что все войско убедится в его участии" (Polyb., X, 12, 5–7). Воины были страшно взволнованы. Мысль о Нептуне не давала им покоя. Они буквально рвались в бой. Сам Сципион "из-за своего душевного величия был совершенно уверен, что возьмет город" (Арр. Hiber., 77). С этими мыслями все легли спать.

На другой день на рассвете римский военачальник начал осаду города с моря и суши. Войско он выстроил у самого лагеря. Это позволяло римлянам быстро помогать своим, а, главное, карфагенян он выманил далеко от города. Некоторое время битва шла с переменным успехом, наконец, пунийцы дрогнули и побежали в город. Римляне, не теряя времени, стали приставлять лестницы к стене.

Во время боя, вспоминает Гай Лелий, Публий Сципион неусыпно следил за ходом сражения, быстро появлялся в самых опасных местах, все видел, ничего не упускал из виду и воодушевлял сражавшихся. Но он не сражался как простой воин, что порой делали увлекающиеся полководцы. Его неотступно сопровождали три телохранителя: они ставили свои щиты в ряд и прикрывали его со стороны города. Полибий считает такое поведение очень разумным: что было бы с войском, если бы полководец был тяжело ранен или убит?